増訂しました。

比 ヒ・くらべる 比部 bǐ・pí・pǐ

解字 右向きの人が二人一緒にならんでいる形の象形。ならぶ、ならべる、(ならべて)くらべる意味になる。比は部首になるとともに、音符ともなる。なお、左向きの人が二人ならぶ形は、从ジュウで、したがう意となり、そのかたちは従(したがう)の旧字「從」に含まれている。

意味 (1)ならぶ。ならべる。「比肩ヒケン」(肩をならべる)(2)くらべる(比べる)。照らし合わせる。「比較ヒカク」「比類ヒルイ」(3)したしむ。たすける。

イメージ

「くらべる」(比・批)

「ならぶ」(庇・毘)

「形声字」(陛・屁・砒・枇・琵・秕・妣・篦・蓖)

音の変化 ヒ:比・批・庇・屁・砒・秕・妣・蓖 ビ:毘・枇・琵 ヘイ:陛・篦

くらべる

批 ヒ 扌部 pī・pí

解字 「扌(て)+比(くらべる)」 の会意形声。(物を)手でならべ比べて良し悪しを見極めること。また、悪い点を指摘すること。

意味 (1)良し悪しを判定する。品定めする。「批評ヒヒョウ」「批判ヒハン」「批点ヒテン」(詩文などのたくみな所、重要な所のわきに点を打つこと)(2)(良し悪しを判定したのち)君主が書類を認める。「批准ヒジュン」

ならぶ

庇 ヒ・かばう・おおう・ひさし 广部 bì

解字 「广(片やね)+比(ならぶ)」 の会意形声。片屋根の下に人が並んでいる形で、人々をおおって保護する意。また、日本では、ひさしの意になる。

意味 (1)おおう(庇う)。かばう(庇う)。保護する。「庇護ヒゴ」(かばいまもる) (2)[国]ひさし(庇)。建物の開口部(窓や扉など)の上に取り付けるられている小さい屋根をいう。「雪庇セッピ」(山の稜線に庇のように張り出した雪の吹き溜り)

庇(ひさし)(「現場日誌・現場ブログ」より)

毘 ヒ・ビ 田部 pí

解字 「田(田畑)+比(ならぶ)」 の形声。田畑がならぶ意で地勢がつらなる意だが、古くから発音のビが梵語の音訳字に用いられる。

意味 (1)つらなる。「毘連ヒレン」(つらなる)(2)梵語の音訳字。「毘沙門天ビシャモンテン」(仏教の四天王の一つ。日本では七福神の一つ)「荼毘ダビ」(火葬。また葬式)「毘舎ビシャ」(インドの第三番目の階級。庶民階級。バイシャ)

形声字

陛 ヘイ・きざはし 阝部こざと bì

解字 「阝(階段)+坒(ヘイ)」の形声。[説文解字]は「高きに升(のぼ)る階(階段)也。阝(階段)に従い坒ヘイの聲(声)」とする。坒ヘイは「比(ならぶ)+土(つち)」 で並んだ土の階段の意味で発音も表しており、転じて高い階段のある宮殿にすむ天子の意。意味は、①天子がいる宮殿にのぼる階段、②宮殿にいる天子、③天子に直接お目にかかるのは恐れ多いので、階段の下を指して天子を暗示した尊称、の意味に用いられる。

意味 (1)きざはし(陛)。天子がいる宮殿にのぼる階段。「陛見ヘイケン」(天子にお目にかかる)「陛下ヘイカ」(天子の尊称。直接天子を指さず、階段の下を指して暗示した言葉)※同じような用法。「殿下デンカ」(皇太子などの敬称)「閣下カッカ」(高位高官に対する敬称)

屁 ヒ・へ 尸部 pì

解字 「尸(=尻。しり)+比(ヒ)」 の形声。お尻からヒッという音を出してもれる屁。

意味 へ(屁)。おなら。「放屁ホウヒ」(屁をひる)

砒 ヒ 石部 pī

解字 「石(鉱物)+比(ヒ)」 の形声。ヒという名の鉱物。砒素をいう。

意味 ひそ(砒素)。非金属元素の一つで、化合物は猛毒。農薬・医薬の原料となる。元素記号はAs。「砒石ヒセキ」(砒素・硫黄・鉄などからなる鉱物)

枇 ヒ・ビ 木部 pí・bǐ・bì

解字 「木(樹木)+比(ビ)」 の形声。ビという名の木。中国南西部原産のビワ(ビハ)という木とその果実を表す字として使われる。

枇杷(「GARDENERS PATH」より)

意味 枇杷ビワとは、バラ科の常緑高木で果樹。初夏に黄橙色の実がなる。ひわ。

琵 ビ 王部 pí

解字 「琴の略体+比(ビ)」 の形声。ビという音の琴に似た弦を張った楽器。ペルシャから伝わった楽器・ビワ(ビハ)の音訳に使われる。

琵琶(「アジアの楽器図鑑」より)

琵琶(「アジアの楽器図鑑」より)

意味 「琵琶ビワ(ビハ)」に用いられる字。琶ハも同じ用法。琵琶とは、弦楽器の一つで、大きなしゃもじ形の胴に4本(5本)の糸を張り、バチで鳴らす。「琵琶法師ビワホウシ」「琵琶湖ビワコ」(滋賀県にある琵琶の形をした湖)

秕 ヒ・しいな 禾部 bǐ

解字 「禾(イネ)+比(ヒ)」 の形声。ヒは非ヒ(あらず)に通じ、実がないイネ。

意味 (1)しいな(秕)。よく実がはいらない穀物。「秕糠ヒコウ」(しいなとぬか。役立たない残り物)(2)粗悪。実質がともなわない。「秕政ヒセイ」(悪い政治)

妣 ヒ 女部 bǐ

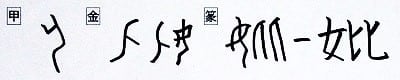

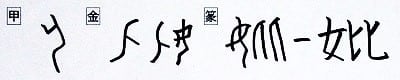

解字 「女(おんな)+比(ヒ)」 の形声。ヒは、ヒ(女性の祖先)に通じる。甲骨文字は腕を曲げている人の側面形。甲骨文では二世代以上前の女性祖先の意味で使われている[甲骨文字辞典]。金文第2字で女がついた「女+ヒ」の字があらわれ女性祖先の意味をはっきりさせた。篆文から、死去した母親の意となり、ヒが同音の比に変化した妣となった。なお、女偏のつかないヒは、仮借カシャ(当て字)され、さじや、匕首(あいくち)の意になっている。<参考>音符「ヒ」

意味 なきはは(亡き母)。はは。「先妣センピ」(亡き母)⇔先考センコウ(亡き父)。「考妣コウヒ」(亡き父と母)「祖妣ソヒ」(亡くなった母と先祖)

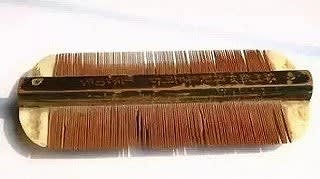

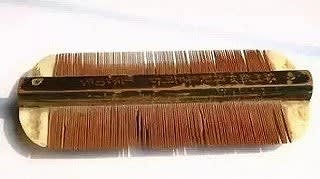

篦 ヘイ・ヒ 竹部 bì・pí

篦子ヘイシ

篦子ヘイシ

https://twgreatdaily.com/hFIglXIBiuFnsJQVcbZ_.htm

解字 「竹(たけ)+囟シ・シン(ひよめき)+比(ヒ)」の形成。囟シ・シン(ひよめき)とは、幼児の頭の骨がまだ完全に縫合していない形で、頭蓋骨に隙間がある泉門のこと、此処では細い隙間の意(なお、「糸+囟」は現在の細の字になっている)。竹製の細い隙間のあるヒという名の櫛(くし)をいう。日本では、へらの意味で用いられる。発音は、ヒ⇒ヘイに変化。

意味 (1)すきぐし。髪を梳く櫛。櫛の歯の細かいもの。「篦子ヘイシ」(すきぐし)(2)[日本]へら(篦)。「竹篦チクヘイ・たけべら」「靴篦くつべら」「篦棒べらボウ」(異常なさま。当て字)

蓖 ヒ・ヘイ 艸部 bì

ヒマ・蓖麻とその種子

ヒマ・蓖麻とその種子

http://mat-test.com/Post/Details/PT181113000017DaGcJ

解字 「艸(植物)+囟シ・シン(ひよめき。細い隙間)+比(ヒ)」の形成。実にクシの歯を連想させる細かい針状の突起が一面に生えているヒという名の植物。見た目は小さな栗のイガに似ている。

意味 「蓖麻ヒマ」に用いられる字。蓖麻とはトウゴマで、トウダイグサ科の一年草。種子(蓖麻子)から、ひまし油をとる。「蓖麻子油ヒマシユン」(粘性の不乾性油。下剤とする)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

比 ヒ・くらべる 比部 bǐ・pí・pǐ

解字 右向きの人が二人一緒にならんでいる形の象形。ならぶ、ならべる、(ならべて)くらべる意味になる。比は部首になるとともに、音符ともなる。なお、左向きの人が二人ならぶ形は、从ジュウで、したがう意となり、そのかたちは従(したがう)の旧字「從」に含まれている。

意味 (1)ならぶ。ならべる。「比肩ヒケン」(肩をならべる)(2)くらべる(比べる)。照らし合わせる。「比較ヒカク」「比類ヒルイ」(3)したしむ。たすける。

イメージ

「くらべる」(比・批)

「ならぶ」(庇・毘)

「形声字」(陛・屁・砒・枇・琵・秕・妣・篦・蓖)

音の変化 ヒ:比・批・庇・屁・砒・秕・妣・蓖 ビ:毘・枇・琵 ヘイ:陛・篦

くらべる

批 ヒ 扌部 pī・pí

解字 「扌(て)+比(くらべる)」 の会意形声。(物を)手でならべ比べて良し悪しを見極めること。また、悪い点を指摘すること。

意味 (1)良し悪しを判定する。品定めする。「批評ヒヒョウ」「批判ヒハン」「批点ヒテン」(詩文などのたくみな所、重要な所のわきに点を打つこと)(2)(良し悪しを判定したのち)君主が書類を認める。「批准ヒジュン」

ならぶ

庇 ヒ・かばう・おおう・ひさし 广部 bì

解字 「广(片やね)+比(ならぶ)」 の会意形声。片屋根の下に人が並んでいる形で、人々をおおって保護する意。また、日本では、ひさしの意になる。

意味 (1)おおう(庇う)。かばう(庇う)。保護する。「庇護ヒゴ」(かばいまもる) (2)[国]ひさし(庇)。建物の開口部(窓や扉など)の上に取り付けるられている小さい屋根をいう。「雪庇セッピ」(山の稜線に庇のように張り出した雪の吹き溜り)

庇(ひさし)(「現場日誌・現場ブログ」より)

毘 ヒ・ビ 田部 pí

解字 「田(田畑)+比(ならぶ)」 の形声。田畑がならぶ意で地勢がつらなる意だが、古くから発音のビが梵語の音訳字に用いられる。

意味 (1)つらなる。「毘連ヒレン」(つらなる)(2)梵語の音訳字。「毘沙門天ビシャモンテン」(仏教の四天王の一つ。日本では七福神の一つ)「荼毘ダビ」(火葬。また葬式)「毘舎ビシャ」(インドの第三番目の階級。庶民階級。バイシャ)

形声字

陛 ヘイ・きざはし 阝部こざと bì

解字 「阝(階段)+坒(ヘイ)」の形声。[説文解字]は「高きに升(のぼ)る階(階段)也。阝(階段)に従い坒ヘイの聲(声)」とする。坒ヘイは「比(ならぶ)+土(つち)」 で並んだ土の階段の意味で発音も表しており、転じて高い階段のある宮殿にすむ天子の意。意味は、①天子がいる宮殿にのぼる階段、②宮殿にいる天子、③天子に直接お目にかかるのは恐れ多いので、階段の下を指して天子を暗示した尊称、の意味に用いられる。

意味 (1)きざはし(陛)。天子がいる宮殿にのぼる階段。「陛見ヘイケン」(天子にお目にかかる)「陛下ヘイカ」(天子の尊称。直接天子を指さず、階段の下を指して暗示した言葉)※同じような用法。「殿下デンカ」(皇太子などの敬称)「閣下カッカ」(高位高官に対する敬称)

屁 ヒ・へ 尸部 pì

解字 「尸(=尻。しり)+比(ヒ)」 の形声。お尻からヒッという音を出してもれる屁。

意味 へ(屁)。おなら。「放屁ホウヒ」(屁をひる)

砒 ヒ 石部 pī

解字 「石(鉱物)+比(ヒ)」 の形声。ヒという名の鉱物。砒素をいう。

意味 ひそ(砒素)。非金属元素の一つで、化合物は猛毒。農薬・医薬の原料となる。元素記号はAs。「砒石ヒセキ」(砒素・硫黄・鉄などからなる鉱物)

枇 ヒ・ビ 木部 pí・bǐ・bì

解字 「木(樹木)+比(ビ)」 の形声。ビという名の木。中国南西部原産のビワ(ビハ)という木とその果実を表す字として使われる。

枇杷(「GARDENERS PATH」より)

意味 枇杷ビワとは、バラ科の常緑高木で果樹。初夏に黄橙色の実がなる。ひわ。

琵 ビ 王部 pí

解字 「琴の略体+比(ビ)」 の形声。ビという音の琴に似た弦を張った楽器。ペルシャから伝わった楽器・ビワ(ビハ)の音訳に使われる。

琵琶(「アジアの楽器図鑑」より)

琵琶(「アジアの楽器図鑑」より)意味 「琵琶ビワ(ビハ)」に用いられる字。琶ハも同じ用法。琵琶とは、弦楽器の一つで、大きなしゃもじ形の胴に4本(5本)の糸を張り、バチで鳴らす。「琵琶法師ビワホウシ」「琵琶湖ビワコ」(滋賀県にある琵琶の形をした湖)

秕 ヒ・しいな 禾部 bǐ

解字 「禾(イネ)+比(ヒ)」 の形声。ヒは非ヒ(あらず)に通じ、実がないイネ。

意味 (1)しいな(秕)。よく実がはいらない穀物。「秕糠ヒコウ」(しいなとぬか。役立たない残り物)(2)粗悪。実質がともなわない。「秕政ヒセイ」(悪い政治)

妣 ヒ 女部 bǐ

解字 「女(おんな)+比(ヒ)」 の形声。ヒは、ヒ(女性の祖先)に通じる。甲骨文字は腕を曲げている人の側面形。甲骨文では二世代以上前の女性祖先の意味で使われている[甲骨文字辞典]。金文第2字で女がついた「女+ヒ」の字があらわれ女性祖先の意味をはっきりさせた。篆文から、死去した母親の意となり、ヒが同音の比に変化した妣となった。なお、女偏のつかないヒは、仮借カシャ(当て字)され、さじや、匕首(あいくち)の意になっている。<参考>音符「ヒ」

意味 なきはは(亡き母)。はは。「先妣センピ」(亡き母)⇔先考センコウ(亡き父)。「考妣コウヒ」(亡き父と母)「祖妣ソヒ」(亡くなった母と先祖)

篦 ヘイ・ヒ 竹部 bì・pí

篦子ヘイシ

篦子ヘイシhttps://twgreatdaily.com/hFIglXIBiuFnsJQVcbZ_.htm

解字 「竹(たけ)+囟シ・シン(ひよめき)+比(ヒ)」の形成。囟シ・シン(ひよめき)とは、幼児の頭の骨がまだ完全に縫合していない形で、頭蓋骨に隙間がある泉門のこと、此処では細い隙間の意(なお、「糸+囟」は現在の細の字になっている)。竹製の細い隙間のあるヒという名の櫛(くし)をいう。日本では、へらの意味で用いられる。発音は、ヒ⇒ヘイに変化。

意味 (1)すきぐし。髪を梳く櫛。櫛の歯の細かいもの。「篦子ヘイシ」(すきぐし)(2)[日本]へら(篦)。「竹篦チクヘイ・たけべら」「靴篦くつべら」「篦棒べらボウ」(異常なさま。当て字)

蓖 ヒ・ヘイ 艸部 bì

ヒマ・蓖麻とその種子

ヒマ・蓖麻とその種子http://mat-test.com/Post/Details/PT181113000017DaGcJ

解字 「艸(植物)+囟シ・シン(ひよめき。細い隙間)+比(ヒ)」の形成。実にクシの歯を連想させる細かい針状の突起が一面に生えているヒという名の植物。見た目は小さな栗のイガに似ている。

意味 「蓖麻ヒマ」に用いられる字。蓖麻とはトウゴマで、トウダイグサ科の一年草。種子(蓖麻子)から、ひまし油をとる。「蓖麻子油ヒマシユン」(粘性の不乾性油。下剤とする)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます