先週の天気予報では今週の水曜日は雨。では火曜日に出かけますかと奥様たちに

連絡するも、次第に火曜日の天気も怪しくなってきた。仕方がないので今週は

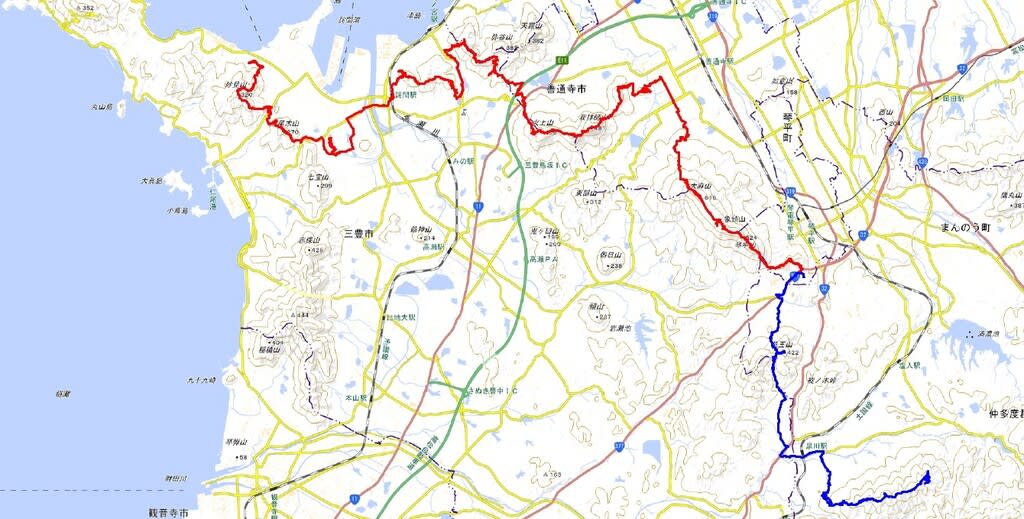

自主トレにしましょうと連絡して、多少天気が悪くてもいいように近場の里山

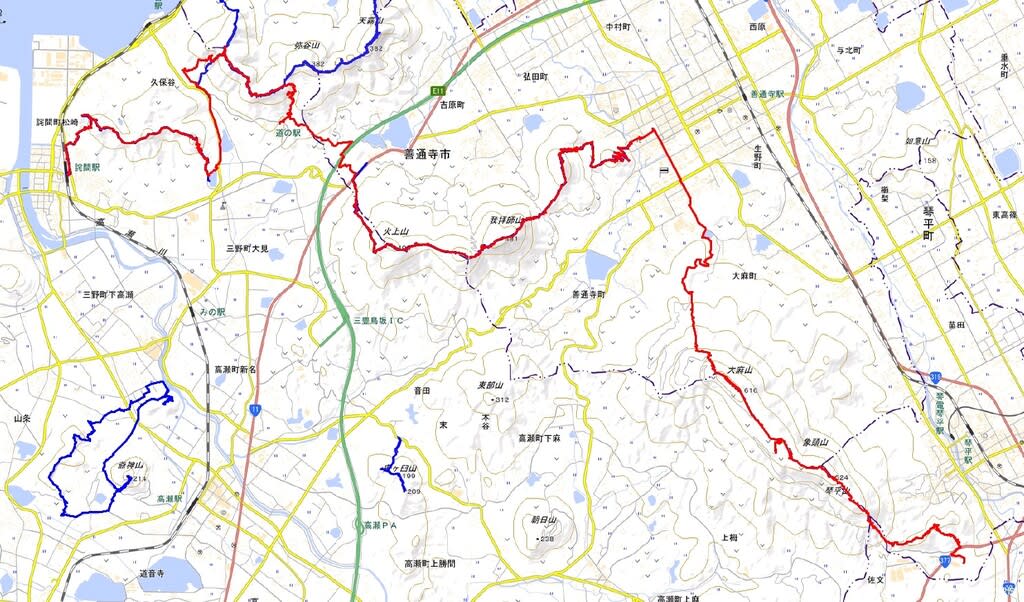

(さぬき市里山チャレンジ30座)の残りを独り歩きで消化しようと

考えていたら、今週に入って水曜日の午前中は晴れマークがついた。

自主トレも天気が良ければ春のスプリング・エフェメラルのユキワリイチゲを

見に行きたいと考えていたので、さっそく奥様たちに連絡すると即OKがでた。

春の妖精の春植物のユキワリイチゲは陽が当たらないと花が開かないので、

天気予報の晴れマークを信じて出かけてきた。

家を出て車を走らせると周りは真っ白。ラジオの天気予報では濃霧注意報の

アナウンス。いやいや本当に晴れるのかな?と思いながら走って行くと、

まんのう町にはいると青空が見えてきた。よっしゃー!と独り言ちして

集合場所に着くと、開口一番ご主人に明日は雨やでと言われていたあっちゃんが

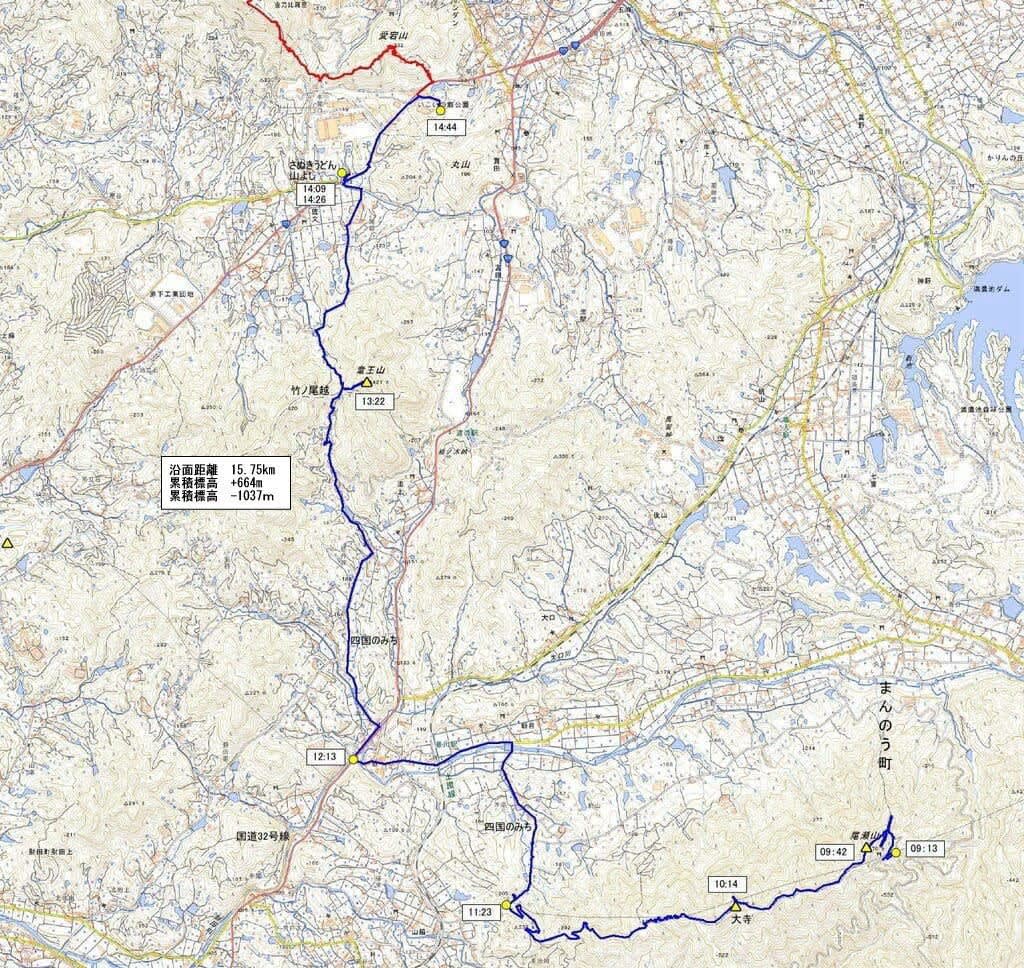

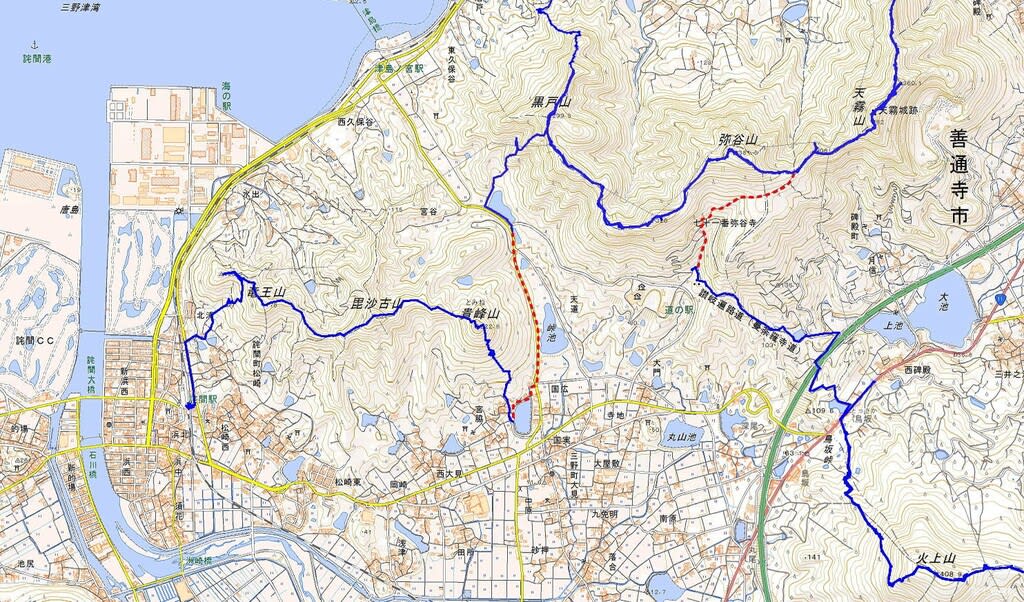

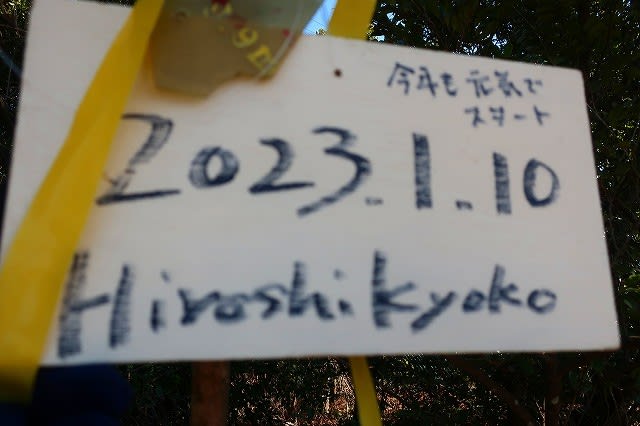

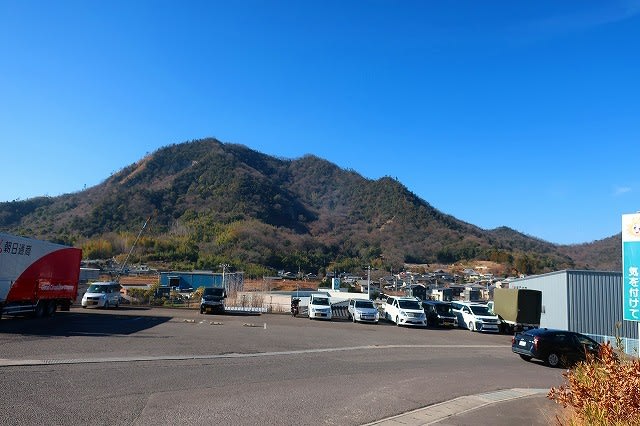

『本当に晴れたね!』とニコニコ顔。今日は道の駅ことなみの第二駐車からスタート。

国道を三頭トンネルの手前まで歩き久保谷橋を渡ると大師堂がある。この国道438号線は

平成9年に三頭トンネルが開通するまでは行き止まりで、トンネルの開通で初めて徳島側への

車両での通行が可能になった点線(分断)国道だった。

橋の手前には昔は金毘羅堂があり、これから谷あいの足元の悪い峠道を行き来する

人達にとっては格好の休憩所で、接待された茶を飲みながら旅の話に花を咲かせ、

阿讃の情報交換場となっていたようだ。大師堂からの道は四国のみちにもなっている。

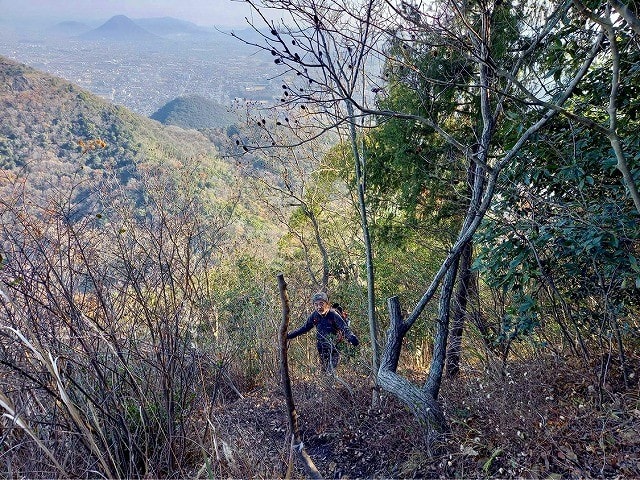

最初はコンクリートの車道から直ぐに山道になる。昨日降った雨がまだ地表を濡らし、

谷あいの朝の空気はまだ少し冷たい。

道は沢の右岸、左岸を渡渉しながら続いて行く。最初に目についたのは落ち葉の上に

散った真っ赤な椿の花だった。

芽吹き始めた周りの木々に目をやりながも、足元にお目当ての花が咲いていないかと

目を皿のようにして歩いて行く。

コチャルメラソウ?

おっ、み~つけた!ユキワリイチゲ。でもまだ日が当たらず俯いたままの花は

開いていない。気温が上がり日が当たる帰りに期待しよう。

道筋の所々で石を積んだケルンがあるが、これは絶妙なバランスで立っていた。

雨はつい先ほどまで降っていたのか、雫をいっぱいつけた葉がみずみずしい。

段差になった場所では小滝となって大きな音をたてて流れ落ちて行く沢の水。

幅はさほどではないが、グラつく石もあり落ちないように用心深く渡渉する。

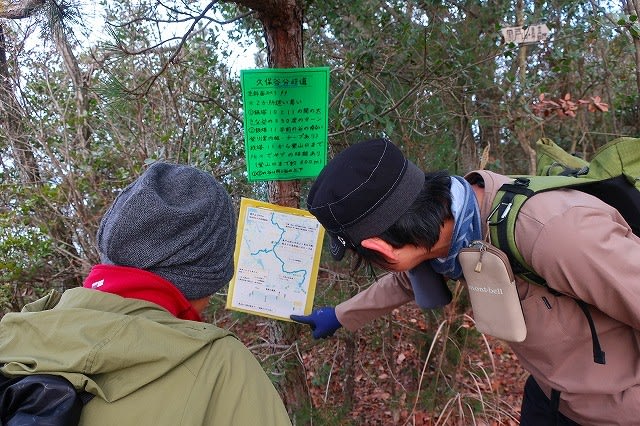

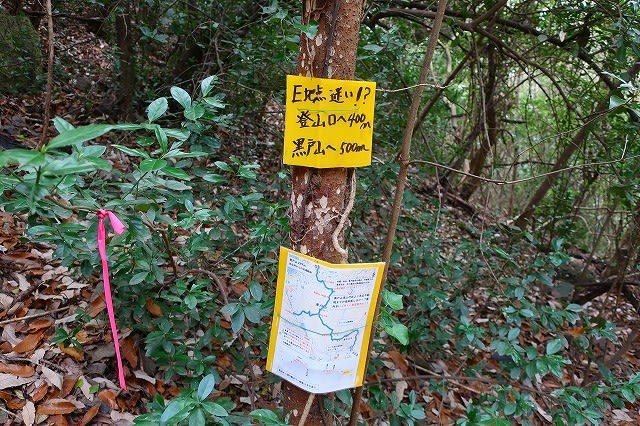

地形図で谷筋が派生している場所に道標が二つ。この場所から征木(麓)と

立石峠(尾根)への道があるのだろうか?また機会があれば歩いてみたい。

すると前を歩くルリちゃんから『あったわよ!』の声が上がる。

さすが視力2.0のルリちゃん。ストックで指す場所に二つ目のお目当ての花があった。

落ち葉の中に咲く花と葉が、周りと同系色で目の悪い私では見つけられなかっただろう。

葉も花もうなだれているサラリーマン風から、今まさに飛び立とうと羽を広げたような

葉と花を開け始めた花もある。

アワコバイモ

この谷あいで一番大きな滝?を右手に見ながら更に登って行く。日が当たると

木々や花たちもなお一層いきいきとして見える。

ヨゴレネコノメ

まだ峠まで半分も来ていないが、奥様たちは度々立ち止まっては写真を撮って

なかなか前に進まない。まぁ今日は距離もないし、ユキワリイチゲの花が開く

午後までゆっくりと歩けばいい。

小さい花があちらこちらに咲いているが、ほとんど名前が分からない。

小さな山野草はGoogle先生でも分からない。

アブラチャン

奥様たちが二人で『ここからいくつ見える?』とアワコバイモの数を数えている。

『KAZASHIさんは?』と聞いてくるが、近づかないと私には全く見えない。

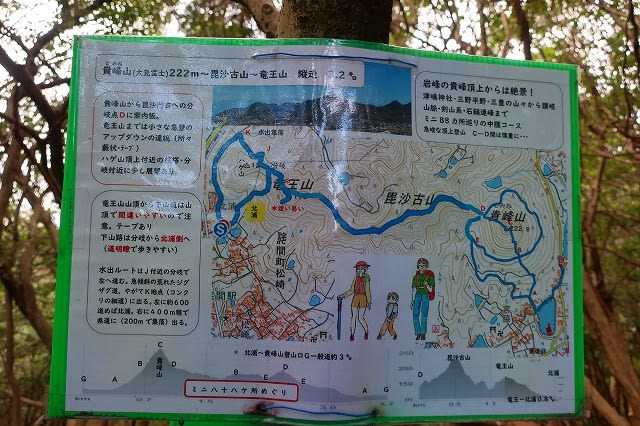

峠の道は三頭神社まで、ミニ西国三十三観音霊場の石仏が丁石を兼ねて街道沿いに

置かれ、その当時から道行く人々を見守っている。

谷あいの道が少し左に振り、杉林の中の道になると峠まであと少し。『KAZASHIさん、

お腹空かん?』とあっちゃんが聞いてきた。と言う事は自身がお腹が空いてきたと言う事。

途中で度々の撮影会でゆっくりしたが1時間40分ほどで三頭峠に着いた。

額束の北側には三頭山大権現と南側は金毘羅大権現と異なる名前が書かれた

珍しい鳥居。そして猿田彦と天細女命の二体の石像。いつ見ても柔和なお顔の

細女命さんと対照的な、無骨なお顔の猿田彦さん。ここを訪れた人が細女命さんの

身体を触る(そのせいで白くなっている?)のを目の前で見せられて、猿田彦さんが

怒っているようにも見える。

そんな風に思いながら二人の間に立ってお顔を眺めた後、ザックを降ろしていると、

あっちゃんはもう既におにぎりを頬張っていた。

私もいちおう行動食を口にしたあと、三頭山へと南に峠道を歩いて行く。

杉林を抜けると車道に出た、ここからは舗装路を歩いて行く。

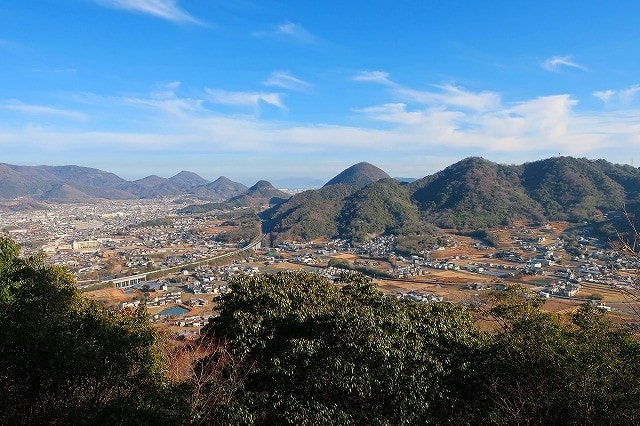

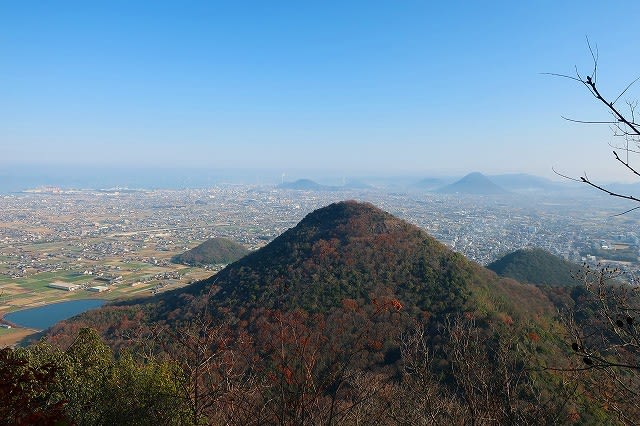

三頭山の手前まで来ると先週の天気予報がウソように青空が広がっていた。

車道の横で東に開けた場所からは竜王山の電波塔が見える。

東屋を過ぎ道の右手から三頭山のハンググライダー場へと登って行くと、更に眺望が

開けてきた。吉野川側からは雲がかけ登ってきている。

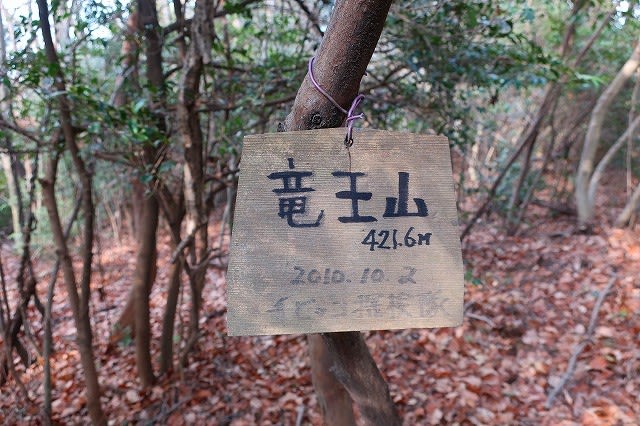

三角点の手前には新しく可愛らしい山名札が掛かっていた。

四等三角点なのに三等(三頭)とはこれ如何にの、四等三角点 三頭 734.03m

にはキティーちゃんの赤いプレート。

三頭山は「剣霊」「山王」「青龍」の三神を祀るため、その名がついたという

古い伝承が残っているが、山名札の後ろのこの石碑はまだ新しい。

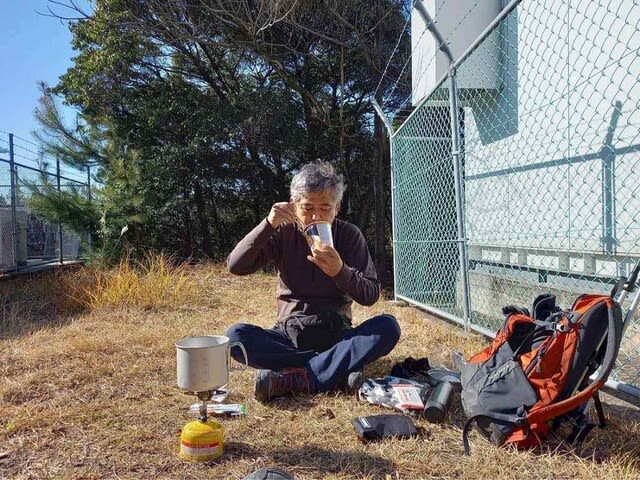

それじゃ東屋まで戻ってお昼ご飯にしましょう。丁度峰と峰が重なった辺りが

三頭峠だろうか。まだまだ雲が登ってきている。もっと標高が高ければ雲海を

見下ろす形で見られたのにな~。

東屋で今日もカップラーメン。久しぶりに食べる出前一丁は、ゴマ油がよく効いていて

とても美味しく感じた。お腹を満たしたら気になるのはWBCの様子。スマホで見ると

丁度9回の表で1点差で勝ったとの結果。思わず三人で『やった~~!!』と声を上げる。

優勝の感激からしばらくすると奥様たちは、村上選手最後になって活躍出来て

良かったねとか、大谷選手はどんな人と結婚するのだろう?と話しを始めた。

気温も上がって来たし、空も申し分のない青空、今から下ってもあのユキワリイチゲは

花を開いてくれているだろうから、そろそろ腰を上げましょう。東屋を出て、

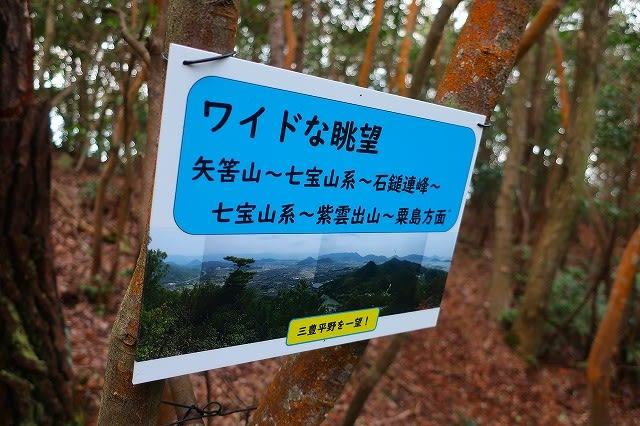

途中にあった展望所からは南の景色が開けていたが、雲海の上に稜線が見えるだけ。

雪を残す山は石堂山や矢筈山辺りだろうか?

展望所から車道に降り、舗装路から峠道へと歩いて行く。三頭峠で細女命さんの

おっぱいにタッチ。猿田彦さんに怒られそうだが随分とにやけた顔だ。

ではではお目当てのイチゲさんに会いに行きましょう。下って行く途中の谷あいにも

眩しい日差しが届いていて期待できそうだ。

峠の直下から沢筋になると期待通りあちらこちらで花を咲かせていた。

アカリプタさんによると、ユキワリイチゲはルリイチゲとも呼ばれるそうだ。

その名の通り瑠璃色の花が日差しに向かって開いている。

その瑠璃色も薄く白っぽいのもあれば濃い色もと様々。

雪割一華と書いて一茎から一輪だけ花を咲かせるその細い茎からは、不釣り合いな

大きな花弁が風に揺れている姿は健気でとても可愛らしい。

途中までは一緒だった奥様たちは、私以上に度々立ち止まって写真を撮るので

次第に間隔が開いてきた。奥様たち、今日は団子よりお花の様だ。

独りで歩いていても谷あいの道は、水の流れる音や鳥のさえずりで割とにぎやかだ。

途中で何人かの人とすれ違う。やはりこの晴れ間を狙って大きなカメラを抱えている。

すると最後に出会った男性に声を掛けられた。以前に二度ほどご一緒したことのある

水沼さんだった。水沼さんはまんのう町の地域おこし協力隊で活動していた時に知り合った。

今は大川山の麓に住まわれ、登山ガイドとしても活動されている。

奥様たちが後ろから来る間に、二人で里山について色々と話し合った。概ね県内の里山の

現状についての意見は一致して、お互いに『そうでしょう~』『そうですよね~』と

言っていたら奥様たちが降りて来た。

その後もしばらくお話をして別れたのだが、四人の居るところの写真を撮り忘れた。

大師堂まで戻って三体の石仏にお参りする。一番大きな石仏は光背に何体もの化仏が

彫られていて珍しい石仏。その横には西国三十三番の一番札所の石仏、そして右端が

関東二十四輩の二十四番の石仏が並んでいる。

久保谷橋をわたり国道を駐車場まで戻って行く。早春の谷あいでは春を告げる花々が

目を楽しませてくれた。明日からはまた雨模様。つかの間の晴天を小さな草花を

愛でながら過ごす事が出来た。今日の晴天で山肌にも淡い色が付き始めたが、

またしばらくは天気と共に停滞しそうだ。ただこの雨が上がれば一気に春色が広がるだろう。

春の山の景色と共に我々の気持ちもまた春色に染まっていく。