11月の最終日。明日からは師走と言う事で本当に一年が経つのが早い。

天気予報はイマイチなので、こんな日には山頂や尾根からの眺望は期待できない。

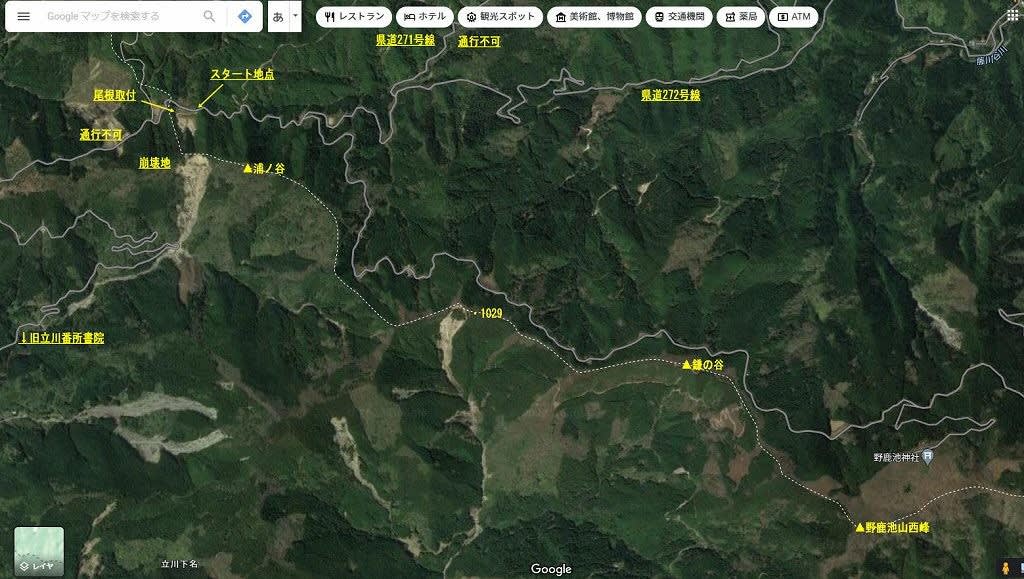

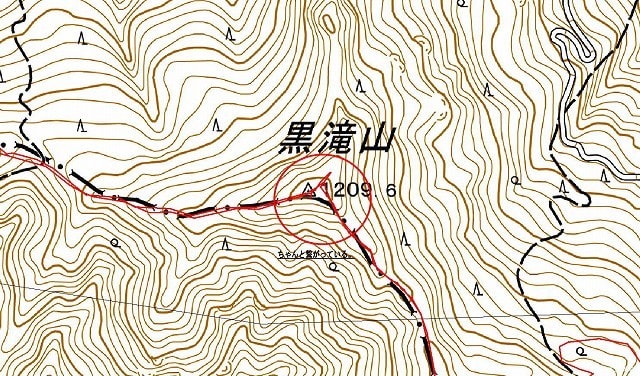

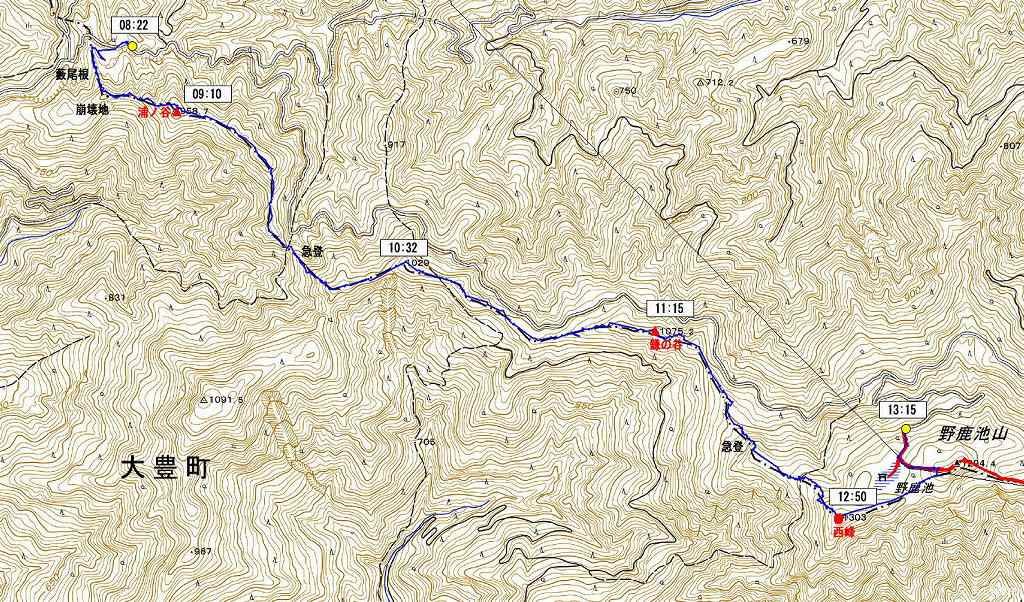

となると前々からずっと気になっていた線が途切れた区間を繋げてみようか・・・。

以前に一度、一本松から石ケ山丈を往復したことがあるが、その時のトラックが

残っていない。山根公園から石ケ山丈、東平から一本松・西赤石のトラックはあるのに

その間がぽっかりと空いているのが気になっていた。

ただ山根公園から登って往復するのも気乗りがしないし、東平からは現在県道から東平への

道が通行止めになっているので、歩くとしたら遠登志から登らないといけない。

さてさてどうしたもんかと考えていたら、最近エントツ山さんが沈砂池から東平への

導水路を歩いたYAMAPの活動日記が目についた。これで5回目、導水路を歩いた

というエントツ山さん。何とも物好きな・・・・なんて思いながら、ふとその

エントツ山さんが以前に旧端出場水力発電所への導水管を辿って直登して沈砂池まで

登り、導水路を東平へと歩いていたのを思い出した。

『これだ~!』と霞がかかっていたルートがいっぺんに繋がった。

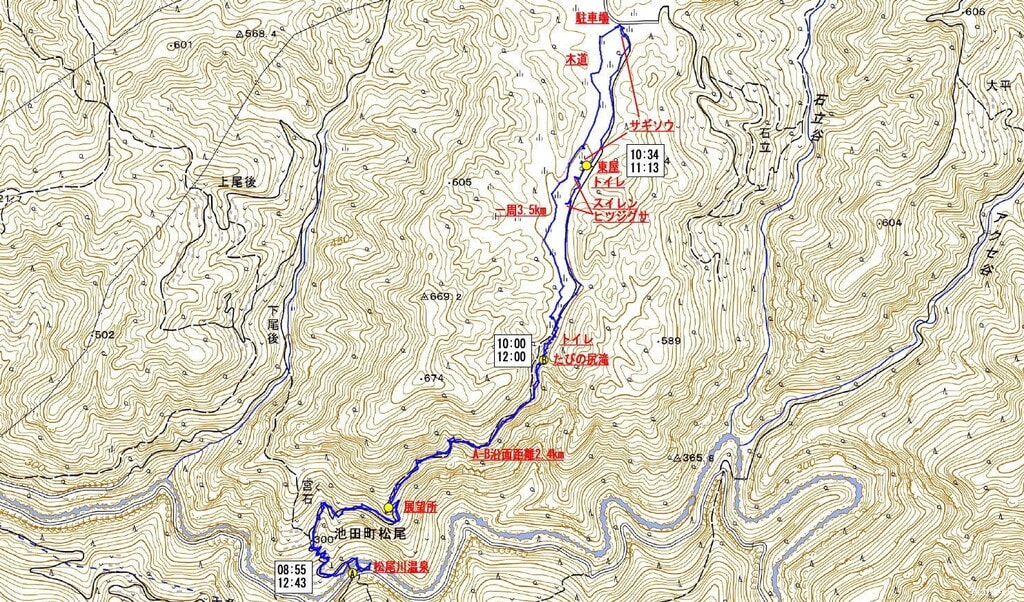

そのルートとはマイントピア別子に車を置いて、端出場の導水管を直登して沈砂池へ。

その後は石ケ山丈から上部鉄道を歩いて一本松、東平へ。東平からは遠登志へと下って

県道からマイントピア別子まで戻るというコース。これなら上部鉄道以外は初めて歩く道。

ただ少し気になるのはエントツ山さんのレポートでは、導水管の直登は藪いているヶ所が

あるようで、前日の雨でその濡れた藪の中を歩くのが・・・・・・・。

朝、目が覚めるとまだ外は暗く、家の前の道路にできた水たまりの水を跳ねて走る

車の音だけが聞こえてくる。『まだ道路も乾いていないんだ~』なんて思いながら、

何となく気乗りがしなくて布団の中でしばらくグズグズとしていた。

これもここ最近は晴れの日を狙ってばかり歩いていたせいだろう。と考えていても

時間が過ぎるばかり。仕方がないので重い腰?お尻をあげて布団から出て出かけて行く。

マイントピア別子に車を置く前に、取付を確認するために端出場の発電所の上まで車を

走らせると、な・な・なんと、取付きとなる場所は工事中で塞がれていた。導水管に

沿って階段が造られてその階段は立ち入り禁止となっている。弱ったな~と思って

いると、工事の関係者らしき人の姿が。『すみません!ここから上に登って行きたいん

ですが、入ったらダメですか?』と尋ねると『階段さえあがらなければ、その下から

登って行くのは大丈夫ですよ!』と言ってくれた。『私も興味があったんですが、上まで

登れるんですか?』とその方が言うので『たぶん登った人がいるので』と答えた。

マイントピア別子の北側駐車場に車を置いてスタート。県道を少し歩いて先ほど確認した

取付きへ。鉄骨の階段の下を潜って足元を登って行く。新しく造っている階段はどうやら

観光用の階段の様だ。階段の突当りには撤去されていた導水管が、再び展示用として設置

されていた。そしてその横には説明版のようなものも設置されていた。

さあここからが長い長い石段の始まりだ。導水管の台座に沿って保守用の石段が落ち口となる

沈砂池まで続いているはずだ。

時折導水管と保守路の両側に石垣が残っている。何のための石垣かは不明だ。

その石垣が正面に直行するように現れると、その上部は牛車道となっていた。

この標識までは比較的歩きやすい道だったが、ここからは少し藪っぽくなってくる。

ただ思っていたほどの大藪ではなく、枝葉から雫が落ちてはくるが手袋が濡れる程度だ。

すると今までの台座とは比べ物にならないくらいの巨大な構造物が現れた。

導水管を支持するだけなら、ここまでの大きさは必要ないだろうが、何か別の用途が

あっての構造物だろうか?

正面にまた石垣が現れ牛車道に出た。道を横断すると取付きには赤テープ。

石段はさらに上へと続いて行く。まあしかし、こんな急な斜面に台座もそうだが、延々と

この石段を造っていったもんだと感心する。

導水管と保守路が一緒になった台座もある。その保守路のコンクリートの上からは細長い

まるで鍾乳石のようなものが垂れていた。台座の際で導水管は切り取られているが、その

切り口を見るとかなり苦労した跡が伺える。

巨大な台座は割と平たんな場所に造られている。導水管が平坦地から斜面へと角度が

変わるのに、これだけ大きな構造にしなければいけない理由があるのかもしれない。

台座からのフランジにボルトが残っているのが何となくカッコイイ!

二つ目の鉄塔広場に出た。ここで沈砂池までのほぼ半分になる。木々の間から少しだけ

新居浜の市街地が見える。

ここからは何度も牛車道を横断する。そして所々で藪っぽくなってくるが、濡れた

藪の中に入るのもイヤなので、少し脇に避けながら登って行く。

石段は果たして何度くらいの勾配なのだろか?石段から脇の斜面を見てみると、やはり

45度くらいはあるんじゃないだろうかと思った。

導水管と石段の両側で崩れそうな場所には石垣が積まれているが、それ以外の場所では

やはり斜面から土や石が流れてザレていて歩きづらい。

牛車道からの取付きが石垣と結構な段差があったので、一度だけ牛車道を通って回り道。

そしてまだ石段は続いて行く。この別子銅山を詳しく歩いている春秋さんによると、

金毘羅さんの石段が785段(175m)なので、この導水管の落差の597mから

計算すると、この石段は2710段にもなるそうだ。ふ~う!キツイはずだ!

最後の牛車道から沈砂池を目の前にしてかなりの斜度になり、しかもザレて足元が

崩れて前に進めない。仕方がないので脇の木が生えた斜面に移動して、木の枝を

掴みながら登って行く。この間が一番歩きづらいカ所だった。

杉林の奥に石垣が見えてきた。石垣と石垣の間に最後の台座。ここまで来ると一安心。

そして沈砂池のレンガが現れた。それにしてもこのエントツは、空気抜きかな?

このレンガ造りとエントツはまるでジブリの世界に迷い込んだ感じがした。

レンガの壁を脇から上がると沈砂池。プレートには沈澱池と書かれているが、前述の

春秋さんによると、砂とか異物が混じって導水管に流れないようにした沈砂池では

ないかと言う事だ。鉄の格子で異物を取り除けるようにしている。

ここから東平へと今度はレンガ造りの導水路が続いている。途中には暗渠や谷間を

鉄橋で渡した箇所があるが、エントツ山さんのレポート見ると、長い暗渠を独りで

潜って行く勇気はないし、それを迂回する道もなかなか険しそう。さらには鉄橋も

落石で大きくグニャと曲がっていて怖い怖い。元々歩いて行くつもりはないが、

今日は少し先まで歩いて見学だけにしておこう。

導水路は東平を経て、銅山峰を越えて南側の銅山川から水を引っ張ってきているそうだ。

元々トンネルを掘るのが得意な住友さんとはいえ、大仕事だったろうに。

導水路から流れた水は左に沈砂池へ右に導水管へと流れて行く

地形に沿ってきれいな曲線で造られた導水路

それにしてもこれだけの施設をこんな山の中によく造ったもんだ。

沈砂池の全貌

沈砂池から石ケ山丈へと登って行く。この間は山根公園から歩いている。途中では

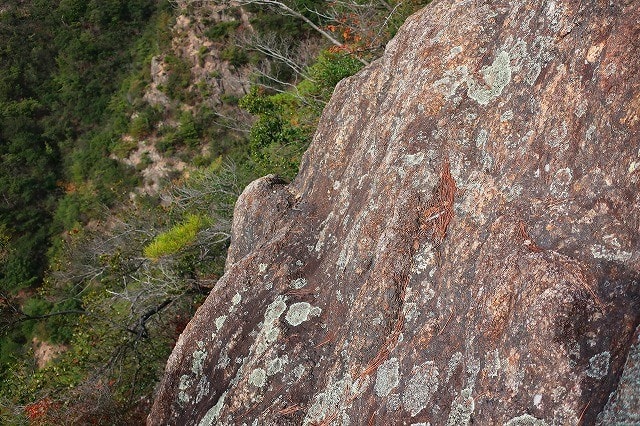

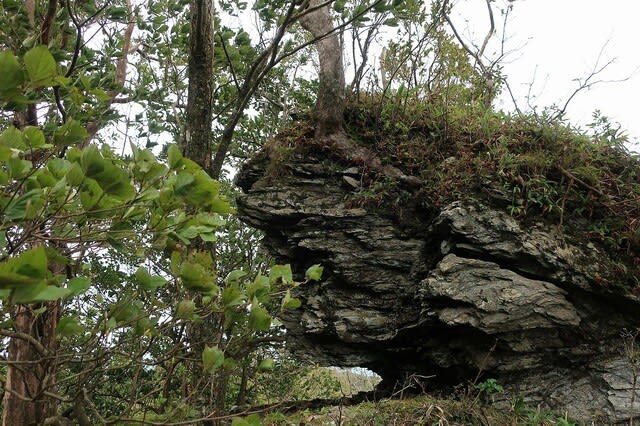

兜岩ならぬカブト虫岩があった。

沈砂池から15分ほど登って行くと目の前に城壁を思わすような高い石垣が現れた。

石垣に沿って脇から登って行くと石ケ山丈の停車場に出た。上部鉄道で運ばれてきた

鉱石は、ここから索道で真下にある端出場まで降ろされた。

停車場の先には索道の施設跡が残っている。

さあここからが本来の目的の線を繋ぐ区間。落ち葉が積もる柔らかい道を歩いて行くと

直ぐに何やら恐ろしい名前の谷に。上部鉄道跡の谷筋には、この地獄谷と同じような

レンガ造りの橋脚だけが残った場所がいくつもある。

地獄谷からしばらく歩くと道の両側が切り立った岩が。通り抜けて振り返ると、

生い茂った木々の間から尖った岩の先が見えた。上部鉄道で一番有名な機関車が走る

写真の切り通しの場所だった。(たぶん)

道は落ち葉で柔らかく歩きやすいけれど、倒木や落石などで右に左にとそれらを

避けながら歩いて行くので、あまりスピードは上がらない。

先ほどから雨がパラつき始めた。それでも雨具を着るのがめんどくさくてそのまま歩いて行く。

道には霧がかかり始めた。第一岩井谷は一旦谷へと降りて対岸へと渡って行く。

霧がかかりシルエットになった橋脚が幻想的だ。

第二岩井谷には足場板がかかっていた。恐る恐る渡って行く。

途中にあっただろう施設も、今は石積みが残るだけだった。

石ケ山丈から約1時間で一本松に着いた。ほぼ平坦だと思っていた上部鉄道跡の

道も、GPSでは石ケ山丈が標高837m、一本松が974mになっているので、

おおよそ140m近く登って来たことにある。ただ2.8kmの距離で、140m

なので、体感的には平坦な道に感じていた。

時間は13時近くになっていたが、足元も濡れていて腰を降ろせそうな場所がない。

東平まで降りて施設のどこかで雨を避けてのお昼ご飯にする事にした。

ここからの道は通い慣れた道。住友電力の鉄塔広場まで降りてくると東平も近い。

相変わらずガスがかかって視界は悪い。振ってくる雨粒が冷たい。この鉄塔広場の

まわりは伐採されて様変わりしていた。

見慣れた旧東平第三変電所を横目に見て採鉱本部跡を通り、いつも車を停める駐車場は

当然だが一台も車が停まっていなかった。

東平まで来ると最初に小マンプと呼ばれる坑道があった。ここでひとまず腰を降ろす。

ここまで途中で行動食を口にしたのと、雨に濡れて寒さのせいかあまりお腹が空いて

いない。水筒からお湯を注いでインスタントコーヒーを淹れ、残りの行動食のカロリー

メイトを口入れ、雨で濡れた身体を温かいコーヒーで暖めると落ち着いた。

行動食で一息ついた後、東平の駐車場へと歩いて行く。道の脇からは索道停車場跡

から奥に新居浜市。歩いてきた上部鉄道跡のある山肌にはガスが登っていく。

東平の駐車場も閑散としていた。ここからインクラインを降りて行く。インクライン

とは端出場から索道で東平へと運ばれてきた物資をインクライン(傾斜面を走る軌道)

を通じて荷揚げされていた。東平は毎年のように来ているけれど、このインクラインを

下って行くのは初めてなのだ。なんせ西赤石山の登った後に疲れて、この220段の

石段を下る気がしなかった。

東平の紹介でよく目にする足元から索道停車場跡を写した写真の広場に降り立った。

当然、この場所から停車場跡を見上げるのも初めてのこと。

索道停車場跡の広場の脇から遠登志への道を下って行く。直ぐに石垣の集落の中の道になる。

石垣を築いて平らにした場所にはカマドの跡がいくつも残っていた。以前に歩いた鹿森社宅の

跡にも同じようにカマドが並んでいた。ここも東平の社宅の跡だろう。社宅跡は既に杉林と化し

鬱蒼としていた。

辷坂詰所跡と書かれた場所。辷坂という名前の通り急な斜面にここの社宅はある。

東平にも社宅があったが、この場所の条件が一番悪い。おそらく少し身分の低い

人たちの社宅だったのかもしれない。詰所があると言う事は、この辻坂にも

かなりの人数の人たちがここで生活をしていたのだろう。

社宅跡を抜けると谷沿いの道になる。途中でペルトン水車への橋が架かっていた。

ペルトン水車とは水の落ちる力でタービンを回して圧縮空気を作り出し、その

圧縮空気を利用して削岩機を使い第三通洞の坑道を掘ったとされている。その当時は

まだ電気も通っていなく、人力での掘削だったのが、このペルトン水車での削岩機で

飛躍的に作業量が伸びたそうだ。

遠登志から東平への生活道として造られた東平街道は、小女川の谷あいに沿って続いて行く。

時には山際の岩を掘削して道を作っているような場所もあった。

半分以上下った所で道の下にレンガ造りの建物が見えた。東平からの索道の中継施設の

ようだ。道から少し下って施設を見ようとしたが岩に架かった丸太が濡れていて、

足元がどうにも危ういので諦めて戻った。

索道の写真

中継施設の写真

この道にはレンガ造りの坑水路が所々に残っていた。そして会所と呼ばれる四角い溜舛も

残っている。レンガ造りの坑水路は容易に方向を変える事が出来なかったので、会所と

呼ばれる舛に水を貯めて方向転換していたそうだ。

そもそも坑水路とは、第三通洞から排出される汚水が小女川に流れ込まないようにした

排水路で、端出場への第四通洞ができ、排水されるまでの20年間利用されていた。

この会所を過ぎると道はいよいよ遠登志への急な斜面の九十九折れの道となる。何度も

何度も折れて本当に九十九折れとはこの事だ。この道を登ってくるのはイヤだななんて

思いながら下って行くと、木々の間から県道が見えた。

途中には大休食堂跡の標識。その場所には大きなホーローの鍋が転がっていた。

しかしこんな山中の途中に食堂?

東平のインクラインを下り始めてから1時間強で遠登志橋に着いた。物資や鉱物の輸送は

索道や上部鉄道で行われていたが、人の行き来はこの遠登志橋を渡って東平へと歩いていた。

橋を渡り遊歩道を歩いて県道に出ると、入り口にはその仲持ちの像が立っていた。

その後はいつも車で通る県道沿いをトボトボと歩いて行く。鹿森ダムからはループ橋が

架かるまで通っていた旧道を下る。ループ橋は青龍橋と名付けられていた。なるほど

ここから見ると龍が空に登っていくように見えなくもない。

スタートから6時間40分でマイントピア別子に戻って来た。旧端出場水力発電所は

補強工事がされ、下から階段で上がって取付きとなった導水管へ行ける様に工事をしていた。

マイントピア別子に渡る橋からは、導水管跡の斜面が見えた。鉄塔から鉄塔に渡る電線の

角度を見ても急な斜面だったのがよく分る。思っていたほどの大藪はなく助かったが、

それでも2時間以上の直登は堪えた。至るところにいまだに残る別子銅山の遺構。

南側の旧別子や沈砂池からの導水路を含めて、まだまだ歩きたい場所や道が多く残る、

興味の尽きない山域だ。

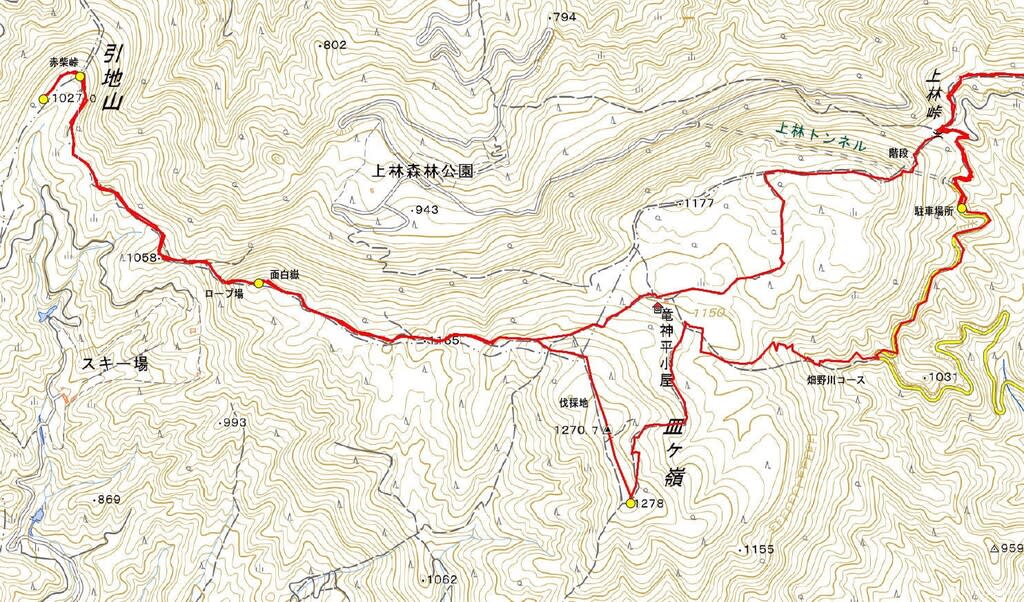

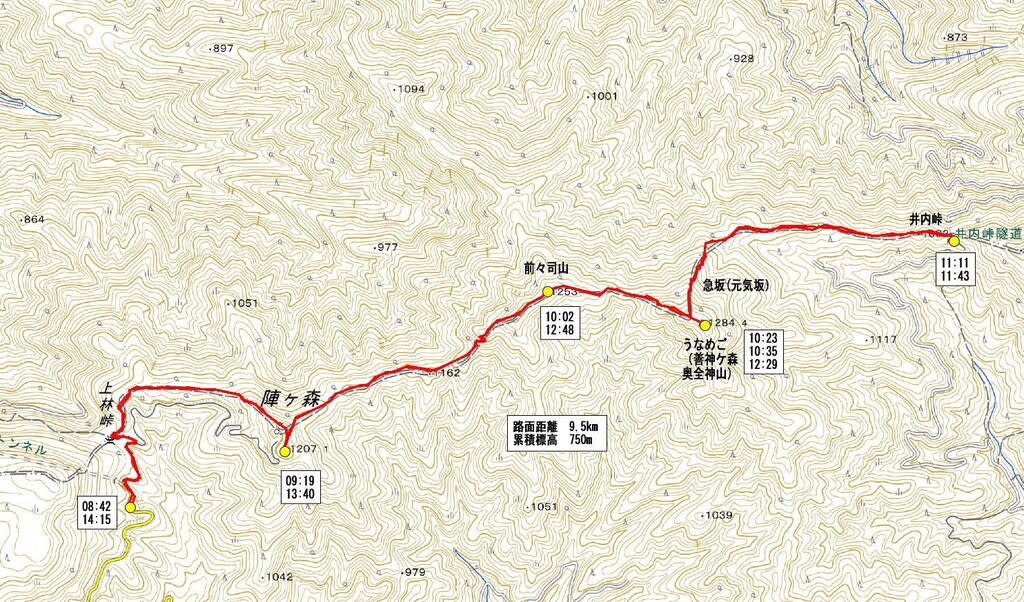

今日のトラック

天気予報はイマイチなので、こんな日には山頂や尾根からの眺望は期待できない。

となると前々からずっと気になっていた線が途切れた区間を繋げてみようか・・・。

以前に一度、一本松から石ケ山丈を往復したことがあるが、その時のトラックが

残っていない。山根公園から石ケ山丈、東平から一本松・西赤石のトラックはあるのに

その間がぽっかりと空いているのが気になっていた。

ただ山根公園から登って往復するのも気乗りがしないし、東平からは現在県道から東平への

道が通行止めになっているので、歩くとしたら遠登志から登らないといけない。

さてさてどうしたもんかと考えていたら、最近エントツ山さんが沈砂池から東平への

導水路を歩いたYAMAPの活動日記が目についた。これで5回目、導水路を歩いた

というエントツ山さん。何とも物好きな・・・・なんて思いながら、ふとその

エントツ山さんが以前に旧端出場水力発電所への導水管を辿って直登して沈砂池まで

登り、導水路を東平へと歩いていたのを思い出した。

『これだ~!』と霞がかかっていたルートがいっぺんに繋がった。

そのルートとはマイントピア別子に車を置いて、端出場の導水管を直登して沈砂池へ。

その後は石ケ山丈から上部鉄道を歩いて一本松、東平へ。東平からは遠登志へと下って

県道からマイントピア別子まで戻るというコース。これなら上部鉄道以外は初めて歩く道。

ただ少し気になるのはエントツ山さんのレポートでは、導水管の直登は藪いているヶ所が

あるようで、前日の雨でその濡れた藪の中を歩くのが・・・・・・・。

朝、目が覚めるとまだ外は暗く、家の前の道路にできた水たまりの水を跳ねて走る

車の音だけが聞こえてくる。『まだ道路も乾いていないんだ~』なんて思いながら、

何となく気乗りがしなくて布団の中でしばらくグズグズとしていた。

これもここ最近は晴れの日を狙ってばかり歩いていたせいだろう。と考えていても

時間が過ぎるばかり。仕方がないので重い腰?お尻をあげて布団から出て出かけて行く。

マイントピア別子に車を置く前に、取付を確認するために端出場の発電所の上まで車を

走らせると、な・な・なんと、取付きとなる場所は工事中で塞がれていた。導水管に

沿って階段が造られてその階段は立ち入り禁止となっている。弱ったな~と思って

いると、工事の関係者らしき人の姿が。『すみません!ここから上に登って行きたいん

ですが、入ったらダメですか?』と尋ねると『階段さえあがらなければ、その下から

登って行くのは大丈夫ですよ!』と言ってくれた。『私も興味があったんですが、上まで

登れるんですか?』とその方が言うので『たぶん登った人がいるので』と答えた。

マイントピア別子の北側駐車場に車を置いてスタート。県道を少し歩いて先ほど確認した

取付きへ。鉄骨の階段の下を潜って足元を登って行く。新しく造っている階段はどうやら

観光用の階段の様だ。階段の突当りには撤去されていた導水管が、再び展示用として設置

されていた。そしてその横には説明版のようなものも設置されていた。

さあここからが長い長い石段の始まりだ。導水管の台座に沿って保守用の石段が落ち口となる

沈砂池まで続いているはずだ。

時折導水管と保守路の両側に石垣が残っている。何のための石垣かは不明だ。

その石垣が正面に直行するように現れると、その上部は牛車道となっていた。

この標識までは比較的歩きやすい道だったが、ここからは少し藪っぽくなってくる。

ただ思っていたほどの大藪ではなく、枝葉から雫が落ちてはくるが手袋が濡れる程度だ。

すると今までの台座とは比べ物にならないくらいの巨大な構造物が現れた。

導水管を支持するだけなら、ここまでの大きさは必要ないだろうが、何か別の用途が

あっての構造物だろうか?

正面にまた石垣が現れ牛車道に出た。道を横断すると取付きには赤テープ。

石段はさらに上へと続いて行く。まあしかし、こんな急な斜面に台座もそうだが、延々と

この石段を造っていったもんだと感心する。

導水管と保守路が一緒になった台座もある。その保守路のコンクリートの上からは細長い

まるで鍾乳石のようなものが垂れていた。台座の際で導水管は切り取られているが、その

切り口を見るとかなり苦労した跡が伺える。

巨大な台座は割と平たんな場所に造られている。導水管が平坦地から斜面へと角度が

変わるのに、これだけ大きな構造にしなければいけない理由があるのかもしれない。

台座からのフランジにボルトが残っているのが何となくカッコイイ!

二つ目の鉄塔広場に出た。ここで沈砂池までのほぼ半分になる。木々の間から少しだけ

新居浜の市街地が見える。

ここからは何度も牛車道を横断する。そして所々で藪っぽくなってくるが、濡れた

藪の中に入るのもイヤなので、少し脇に避けながら登って行く。

石段は果たして何度くらいの勾配なのだろか?石段から脇の斜面を見てみると、やはり

45度くらいはあるんじゃないだろうかと思った。

導水管と石段の両側で崩れそうな場所には石垣が積まれているが、それ以外の場所では

やはり斜面から土や石が流れてザレていて歩きづらい。

牛車道からの取付きが石垣と結構な段差があったので、一度だけ牛車道を通って回り道。

そしてまだ石段は続いて行く。この別子銅山を詳しく歩いている春秋さんによると、

金毘羅さんの石段が785段(175m)なので、この導水管の落差の597mから

計算すると、この石段は2710段にもなるそうだ。ふ~う!キツイはずだ!

最後の牛車道から沈砂池を目の前にしてかなりの斜度になり、しかもザレて足元が

崩れて前に進めない。仕方がないので脇の木が生えた斜面に移動して、木の枝を

掴みながら登って行く。この間が一番歩きづらいカ所だった。

杉林の奥に石垣が見えてきた。石垣と石垣の間に最後の台座。ここまで来ると一安心。

そして沈砂池のレンガが現れた。それにしてもこのエントツは、空気抜きかな?

このレンガ造りとエントツはまるでジブリの世界に迷い込んだ感じがした。

レンガの壁を脇から上がると沈砂池。プレートには沈澱池と書かれているが、前述の

春秋さんによると、砂とか異物が混じって導水管に流れないようにした沈砂池では

ないかと言う事だ。鉄の格子で異物を取り除けるようにしている。

ここから東平へと今度はレンガ造りの導水路が続いている。途中には暗渠や谷間を

鉄橋で渡した箇所があるが、エントツ山さんのレポート見ると、長い暗渠を独りで

潜って行く勇気はないし、それを迂回する道もなかなか険しそう。さらには鉄橋も

落石で大きくグニャと曲がっていて怖い怖い。元々歩いて行くつもりはないが、

今日は少し先まで歩いて見学だけにしておこう。

導水路は東平を経て、銅山峰を越えて南側の銅山川から水を引っ張ってきているそうだ。

元々トンネルを掘るのが得意な住友さんとはいえ、大仕事だったろうに。

導水路から流れた水は左に沈砂池へ右に導水管へと流れて行く

地形に沿ってきれいな曲線で造られた導水路

それにしてもこれだけの施設をこんな山の中によく造ったもんだ。

沈砂池の全貌

沈砂池から石ケ山丈へと登って行く。この間は山根公園から歩いている。途中では

兜岩ならぬカブト虫岩があった。

沈砂池から15分ほど登って行くと目の前に城壁を思わすような高い石垣が現れた。

石垣に沿って脇から登って行くと石ケ山丈の停車場に出た。上部鉄道で運ばれてきた

鉱石は、ここから索道で真下にある端出場まで降ろされた。

停車場の先には索道の施設跡が残っている。

さあここからが本来の目的の線を繋ぐ区間。落ち葉が積もる柔らかい道を歩いて行くと

直ぐに何やら恐ろしい名前の谷に。上部鉄道跡の谷筋には、この地獄谷と同じような

レンガ造りの橋脚だけが残った場所がいくつもある。

地獄谷からしばらく歩くと道の両側が切り立った岩が。通り抜けて振り返ると、

生い茂った木々の間から尖った岩の先が見えた。上部鉄道で一番有名な機関車が走る

写真の切り通しの場所だった。(たぶん)

道は落ち葉で柔らかく歩きやすいけれど、倒木や落石などで右に左にとそれらを

避けながら歩いて行くので、あまりスピードは上がらない。

先ほどから雨がパラつき始めた。それでも雨具を着るのがめんどくさくてそのまま歩いて行く。

道には霧がかかり始めた。第一岩井谷は一旦谷へと降りて対岸へと渡って行く。

霧がかかりシルエットになった橋脚が幻想的だ。

第二岩井谷には足場板がかかっていた。恐る恐る渡って行く。

途中にあっただろう施設も、今は石積みが残るだけだった。

石ケ山丈から約1時間で一本松に着いた。ほぼ平坦だと思っていた上部鉄道跡の

道も、GPSでは石ケ山丈が標高837m、一本松が974mになっているので、

おおよそ140m近く登って来たことにある。ただ2.8kmの距離で、140m

なので、体感的には平坦な道に感じていた。

時間は13時近くになっていたが、足元も濡れていて腰を降ろせそうな場所がない。

東平まで降りて施設のどこかで雨を避けてのお昼ご飯にする事にした。

ここからの道は通い慣れた道。住友電力の鉄塔広場まで降りてくると東平も近い。

相変わらずガスがかかって視界は悪い。振ってくる雨粒が冷たい。この鉄塔広場の

まわりは伐採されて様変わりしていた。

見慣れた旧東平第三変電所を横目に見て採鉱本部跡を通り、いつも車を停める駐車場は

当然だが一台も車が停まっていなかった。

東平まで来ると最初に小マンプと呼ばれる坑道があった。ここでひとまず腰を降ろす。

ここまで途中で行動食を口にしたのと、雨に濡れて寒さのせいかあまりお腹が空いて

いない。水筒からお湯を注いでインスタントコーヒーを淹れ、残りの行動食のカロリー

メイトを口入れ、雨で濡れた身体を温かいコーヒーで暖めると落ち着いた。

行動食で一息ついた後、東平の駐車場へと歩いて行く。道の脇からは索道停車場跡

から奥に新居浜市。歩いてきた上部鉄道跡のある山肌にはガスが登っていく。

東平の駐車場も閑散としていた。ここからインクラインを降りて行く。インクライン

とは端出場から索道で東平へと運ばれてきた物資をインクライン(傾斜面を走る軌道)

を通じて荷揚げされていた。東平は毎年のように来ているけれど、このインクラインを

下って行くのは初めてなのだ。なんせ西赤石山の登った後に疲れて、この220段の

石段を下る気がしなかった。

東平の紹介でよく目にする足元から索道停車場跡を写した写真の広場に降り立った。

当然、この場所から停車場跡を見上げるのも初めてのこと。

索道停車場跡の広場の脇から遠登志への道を下って行く。直ぐに石垣の集落の中の道になる。

石垣を築いて平らにした場所にはカマドの跡がいくつも残っていた。以前に歩いた鹿森社宅の

跡にも同じようにカマドが並んでいた。ここも東平の社宅の跡だろう。社宅跡は既に杉林と化し

鬱蒼としていた。

辷坂詰所跡と書かれた場所。辷坂という名前の通り急な斜面にここの社宅はある。

東平にも社宅があったが、この場所の条件が一番悪い。おそらく少し身分の低い

人たちの社宅だったのかもしれない。詰所があると言う事は、この辻坂にも

かなりの人数の人たちがここで生活をしていたのだろう。

社宅跡を抜けると谷沿いの道になる。途中でペルトン水車への橋が架かっていた。

ペルトン水車とは水の落ちる力でタービンを回して圧縮空気を作り出し、その

圧縮空気を利用して削岩機を使い第三通洞の坑道を掘ったとされている。その当時は

まだ電気も通っていなく、人力での掘削だったのが、このペルトン水車での削岩機で

飛躍的に作業量が伸びたそうだ。

遠登志から東平への生活道として造られた東平街道は、小女川の谷あいに沿って続いて行く。

時には山際の岩を掘削して道を作っているような場所もあった。

半分以上下った所で道の下にレンガ造りの建物が見えた。東平からの索道の中継施設の

ようだ。道から少し下って施設を見ようとしたが岩に架かった丸太が濡れていて、

足元がどうにも危ういので諦めて戻った。

索道の写真

中継施設の写真

この道にはレンガ造りの坑水路が所々に残っていた。そして会所と呼ばれる四角い溜舛も

残っている。レンガ造りの坑水路は容易に方向を変える事が出来なかったので、会所と

呼ばれる舛に水を貯めて方向転換していたそうだ。

そもそも坑水路とは、第三通洞から排出される汚水が小女川に流れ込まないようにした

排水路で、端出場への第四通洞ができ、排水されるまでの20年間利用されていた。

この会所を過ぎると道はいよいよ遠登志への急な斜面の九十九折れの道となる。何度も

何度も折れて本当に九十九折れとはこの事だ。この道を登ってくるのはイヤだななんて

思いながら下って行くと、木々の間から県道が見えた。

途中には大休食堂跡の標識。その場所には大きなホーローの鍋が転がっていた。

しかしこんな山中の途中に食堂?

東平のインクラインを下り始めてから1時間強で遠登志橋に着いた。物資や鉱物の輸送は

索道や上部鉄道で行われていたが、人の行き来はこの遠登志橋を渡って東平へと歩いていた。

橋を渡り遊歩道を歩いて県道に出ると、入り口にはその仲持ちの像が立っていた。

その後はいつも車で通る県道沿いをトボトボと歩いて行く。鹿森ダムからはループ橋が

架かるまで通っていた旧道を下る。ループ橋は青龍橋と名付けられていた。なるほど

ここから見ると龍が空に登っていくように見えなくもない。

スタートから6時間40分でマイントピア別子に戻って来た。旧端出場水力発電所は

補強工事がされ、下から階段で上がって取付きとなった導水管へ行ける様に工事をしていた。

マイントピア別子に渡る橋からは、導水管跡の斜面が見えた。鉄塔から鉄塔に渡る電線の

角度を見ても急な斜面だったのがよく分る。思っていたほどの大藪はなく助かったが、

それでも2時間以上の直登は堪えた。至るところにいまだに残る別子銅山の遺構。

南側の旧別子や沈砂池からの導水路を含めて、まだまだ歩きたい場所や道が多く残る、

興味の尽きない山域だ。

今日のトラック