今年は年間53週あり、週に一度の休みだと53回山に登れることになる。

年頭に今年は50回以上の山登りを目標にして、1月から一度も欠かさず

順調に毎週どこかの山に登ってきた。ところが先週持病?のギックリ腰を

またやってしまって、取りあえずはWOC登山部はお休みして

様子をみることにしたが寄る年波には勝てず、年々回復するのが遅くなり、

週を開けても調子が悪かった。

天気予報では雨だったが朝起きると空はどんよりしているが

雨はまだ降っていなかった。取りあえずリハビリにと思い近くの

亀鶴公園に出かけてきた。

毎年この時期に開かれている菖蒲祭りはコロナの影響でやはり中止となっていたが

菖蒲の花はそんな世間とは関係なく今年もきれいな花を咲かせていた。

花の見ごろはもう少し先の様だが、何人もの地元の人が雑草を抜いたりしながら

丁寧に手入れをしている姿が見える。イベントが中止となり大勢の人に見てもらえないのは

さぞかし残念だろう。

菖蒲園の北側には宮池に浮かんだ亀島に続く桜並木。そして亀島は

自然林に覆われた外周0.6kmの小さな小島。島の中には25基ほどの古墳群がある。

ほとんどフラットな小道が島を一周する形で続いている。大きな木々に囲まれた小道は

夏には暑い日差しを遮ってくれ、今日のような雨の日も少々の雨なら

気持ちよく歩ける散歩道だ。

今日はこの周回路を少し汗ばむ程度に軽く4周ほどしてウォーキングを終えた。

菖蒲園の脇にはアジサイも咲いていて菖蒲の花と相まって

この季節らしい風景を楽しんできた。

ただこのままだと年明けから途切れず続けていた山登りが途切れてしまう。

少し歩いて腰の調子もいいので、取りあえず言い訳程度に東に10分程走った所にある

山上山に登ることにした。この山もいつもリハビリで登っている山。

標高は206mほどで駐車場からだと100mほどの標高差。

時間にして10分ほどで登れる、お手軽な里山だ。

門入ダムの脇の駐車場に車を停めて先ずは階段を登って行く。

さっきの平坦な亀島の遊歩道と違って、直ぐに汗が噴き出てきた。

グイグイ高度を上げていくとダム湖を見下ろせる尾根に出る。

山上神社の鳥居を潜り役行者が祀られている山上神社に着く。

神社と言っても仏が祀られている県内でも珍しい神社だ。

神社からはすぐに山頂なる。標高200mほどとはいえ、ここからの景色は絶景だ。

香川らしい風景のおむすび山。そして志度湾越しに小豆島まで見渡せる。

まぁ~これで何とか毎週登山が取りあえず途切れず本日のリハビリは終了。

追記

先週は2ヶ月ぶりに県外の山に登ったが、その時に感じたのは

まだコロナはけっして収束したわけではないという事だった。

山犬嶽はメジャーな山でなくどちらかといえばマイナーな山。

それでも平日にかかわらず何組もの人たちとすれ違った。

県を跨ぐ移動が解除されたとはいえ、

おそらくその人たちの中には、できるだけ人のいない接触のない山に

という考えで来ている人もいるように思う。実際何組かの人達は

メンバーが話しかけると(しかも15名もの団体が)今までとは違い

挨拶はしてくれるものの少し引いているようにも感じたのは気のせいだろうか。

さらに大勢で遠足のように賑やかに歩いているのもどういうふうに受け取ったのか。

人目を気にしてとメンバーは言っていたが、やはりこの時期まだまだ

人目を気にして他の登山者にも気をつかう必要があると感じた。

また車を停めた場所から山間部の集落の中を30分ほど歩いた。

県外から来て大勢で集落の中を歩いている姿は静かな山村で暮らす人たちに

どう目に映っただろうか。まだまだ行く場所や途中の行動についても

自分たちさえ楽しければいいという考えではなく、出来るだけ周りにも気を使いながら

行動する必要があると思った。

話は変わってリハビリウォーキングが終わって、部屋の整理をしていたら

懐かしいCDが出てきた。その中から20年近く前の写真を引っ張り出してみた。

ということはまだ30代後半の若かりし頃。10年近くブランクの後

山登りを再開して3年目くらいで誘われて出かけてきた槍ヶ岳。

大学時代登山部だったメンバーの一人を隊長に、残り3人の初心者が

大胆にも槍ヶ岳から大キレットを歩き、北穂高岳、奥穂高岳を経由して

上高地へ降りるという壮大な?計画だった。

初めて訪れた上高地は雨。ここから一日目は槍沢ロッジまでの道のり。

途中、明神までの間で台風の豪雨で土砂に埋まったコカ・コーラの配送車を見る。

何も言わないが初心者メンバーは災害の少ない香川と違う自然の猛威に少しビビッていた。

徳沢までは緩やかな道。コンビニで買った弁当で徳沢のベンチで昼食。

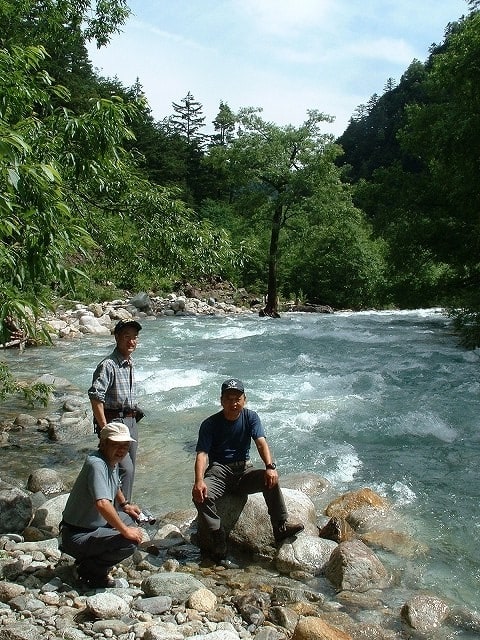

徳沢からは沢沿いの道となり、梓川はその台風の後の増水で勢いよく流れている。

徳沢を過ぎると次は横尾。ここから左に折れると涸沢への道になる。

横尾を過ぎると今日のコースで唯一槍ヶ岳が見える槍見河原。

さらに進んで行くと今日の宿の槍沢ロッジに着いた。このロッジは山小屋にしては珍しく

狭いながらもお風呂のあるロッジ。今日はまだ軽めの5時間30分の行動時間。

二日目、朝食は6時半からなのでお弁当にしてもらい5時にロッジを後にする。

赤沢岩小舎を過ぎると、足元は土から石に変わって行く。

この辺りですでに標高は2,000mを越えてきた。朝日に照らされ稜線が輝いているが

槍ヶ岳はまだまだ姿を現せてくれない。沢の近くまで降りてロッジで作ってもらった

お弁当を広げて朝食にする。

沢沿いの道には7月中旬だというのにまだ雪渓が残っている。

槍ヶ岳へはまだまだ遥か遠く!

途中では高山植物の写真を撮りながら少しづつ高度を上げていく。

足元はゴロゴロ岩で歩きづらい。先頭を歩く私に『もっとゆっくり!』と隊長から指示が飛ぶ。

見上げると至る所で残雪が見える。慣れない雪渓も滑らないように何とか登って行く。

ロッジを出て4時間30分。やっと槍ヶ岳が姿を現せてくれた。

『お~槍ヶ岳、待ってろよ!』

槍ヶ岳が見えてからもまだまだ道のりは遠い。

途中の大岩でその槍ヶ岳をバックに!

なかなか様になっていると自画自賛!

雪渓を越え岩場を歩いて行くと、次第に槍ヶ岳が近づいてくる。

2,000mを越えたあたりから少し頭痛がしていたが、だんだんひどくなってきた。

それをメンバーに話をすると、買って来たばかりの酸素のボンベを無理やり吸わされる。

槍ヶ岳の肩に建つ槍ヶ岳山荘の手前はザレた急登が続いている。ここを何とか登りきり山荘に着いた。

ここまでおおよそ6時間。ここから槍ヶ岳に登り更に大喰岳・中岳を経て

南岳までが今日の行程。まだまだ先は長い。

山荘の前にザックを置いてアタック開始!途中からは一方通行となるが、ほぼ垂直な梯子や岩場を

後ろのの人に石を落とさないように気を付けながら登って行く。

『アルプス一万尺、小槍の上で~』の小槍も近付くとけっこう大きな岩だ。

最後の梯子を登りきると念願の槍ヶ岳山頂。岩塊の山頂は遮るもののない360度の大展望。

普段なら狭い山頂が大勢の人で賑わうがこの日は我々メンバーだけ。

メンバーそれぞれが自宅に電話をかけて登頂を自慢する。

下りも高度感があって慎重に下って行く。山荘でカレーライスを食べて南岳を目指す。

山荘のテント場を過ぎ一気に鞍部まで下る。大喰岳ではライチョウが姿を見せてくれた。

南岳までは稜線歩きだから楽だと聞いていたのに、やはり3,000m級の山々が続く稜線、

アップダウンも結構な標高差があり、慣れない岩稜歩きに愚痴がでる。

それでも何とか16時10分南岳の山頂に立つことができた。朝出発してから11時間。

メンバーも疲労の色を隠せない。

南岳のさらに先に今日の宿南岳小屋はある。山荘の奥には北穂高岳が見える。

さらに小屋の先には今回の行程の中で最難関の大キレット。遠目に見るとさほどではないが、

痩せ尾根の両側は切れ落ち、その奥に北穂高岳の岩壁が立ちはだかっている。

小屋の中は暖かいはずなのに寒気がして夕食も残してしまった。早めに床に就くが夜中から

小屋の窓ガラスを激しくたたく雨の音が聞こえてくる。翌朝も風雨は止まず、小屋の主人にも

無理をしない方がいいと言われて、大キレットは諦め、南岳新道を使って飛騨側にエスケープルートをとる。

岩稜の下りはまともに雨風が体に吹き付けてくる。樹林帯迄下ると風雨も弱まり何とか一息つくことができた。

急な下りを黙々と3時間下ること、最後の雪渓を過ぎるとやっと槍平小屋に着いた。

小屋で暖かいコーヒーを頼むとどっと疲れが出てきた。

槍平小屋からもアップダウンの道が続いていく。

沢では増水して渡渉するのも慎重になる。

途中の滝谷避難小屋でカップラーメンを食べ、白出小屋辺りから道は林道になり

幾分か余裕が出てきた。途中の穂高平小屋でもコーヒーを頼みのんびりとする。

4時前には新穂高に着いたが今日も9時間以上歩いてくたくた。

旅館の階段が筋肉痛で上がれなかった。もちろん夕食の後は即ぐっすり。

翌日は朝から露天風呂に浸かってゆっくりめのスタート。ロープウェイに乗って

一気に1,000m以上上がって穂高口駅に着く。

穂高口駅から1時間強で着いた西穂山荘は大勢の登山客で賑わっていた。

西穂山荘から少し下った分岐から直接上高地には下れるが、せっかくなので焼岳を目指すと隊長が。

ただ前日の雨で足元は悪く、何度もアップダウンを繰り返して行くうちに連日の長時間の歩行で

疲れはピークに。結局初心者3名が焼岳は行きたくない!と言い出し隊長も諦めることに。

焼岳小屋で一息入れて上高地を目指す。途中、大正時代の焼岳の噴火の際の火山屑流でえぐられた山肌が見える。

焼岳登山口からは梓川の右岸をのんびりと歩いて行く。

今日も9時間30分、歩きに歩いて河童橋に到着した。初めての北アルプス。3,000m級の峰々を走破し

計画とは違うルートとなってしまったが辛く、苦しく、楽しかったという思い出話でした。