今週も引き続きSYH・WOC登山部で里山を歩いて来た。

引田町からスタートしたSYH(セニョさん・YAMAP・補填)も

高松市内のクレーター8座・峰山と順調に西へ西と進んで、

今回も市内の里山の堂山~狭箱山を縦走する事にした。

堂山は高松市内では屋島・日山と並んで、地元の人達が日課のようにして

毎日大勢の人が登っている里山なのだ。同じように県内では雲付山・白山

そして飯野山もたくさんの人が健康の為に登っているが、

堂山では『朝日を見る会』『夕陽をみる会』の他にも、色々とグループがあって

四季折々の里山の変化を楽しんでいる。また我がWOC登山部が飯野山から

県外の山々に目を向けるようになったのと同じように、他のグループでも

メンバー同士で集まり、県外の山に活動を広げているグループがある。

堂山から六ツ目山を経て、伽藍山そして狭箱山への縦走路も

以前に比べると整備されていて随分と歩きやすくはなっているが、

今回一番頭を悩ませたのは車の配車だった。最後の狭箱山からは

下道を歩けば何でもないのだが、ここ最近は堂山の登山口となる

綱敷八幡神社も、その南にある南登山口からも平日でも登る人が多く、

車を停められるスペースが確保できるかどうか分からない。

当日の参加人数からすると登山口での駐車とデポ車とに分かれて、

とにかく登山口での駐車台数を減らす必要があった。

幸いGoogleMapで調べてみると、伽藍山の東の麓の林道の脇に

何台か停められるスペースが見つかった。

まずは綱敷八幡神社に集合し、デポ車を運転する人以外は下道を歩いて南登山口から

先に登ってもらい、デポ車を4台置きに行った後デポ車班は

綱敷八幡神社からスタートするという妙案を思いついた。

これなら先にスタートする班の時間待ちがほとんどなく、

龍王宮の展望台で合流する手はずで出発した。

神社の前には案の定十台近くの車が停めてあり、溢れた車は路上駐車をしていた。

何とか車を停める事ができ鳥居の前から林道を南に少し歩いて登山口を目指す。

道の脇には微かな香りを漂わせた梅の花が咲いていた。

登山口から墓地の横を通って山に向かって登って行くと、

アスファルト道が終わり地道になった。

道の脇には所々でサムエル・ウルマンの『青春の詞』に

まつわる合目と詞を書いた杭が建てられている。

昨日までの温かかった日に比べて、今日は気温が下がると聞いて上着を羽織ったが、

直ぐに暑くなってきた。九十九折れの道を登り尾根に出て、左に折れて

龍王宮の展望台に着くと、既に南登山口から登ったメンバーは到着して寛いでいた。

今日はかずちゃんとあきちゃんが初めての参加となり、先週に続いて総勢13名の大人数になった。

山頂では他にも何人かの人がいたが、龍王宮の石祠の横のベンチに腰掛けたおじいさんが

ヤマガラを招き寄せて先に着いたメンバーと何やら話し込んでいた。

餌付けされた?ヤマガラが次から次とおじいさんのヒマワリの種を持った手に飛んでくる。

石祠の前からは東に高松市内から南部にかけての眺望が広がっている。

先週歩いた峰山やさらにはクレーター五座も良く見える。

昔の人たちにとって山は神の宿る場所。その山頂には祠が祀られ、

五穀豊穣を祈って神事が行われていた。香川のほとんどの里山にも祠があり、

神様が祀られているが、県内で一番多いのがこの龍王宮。

干ばつの多かった香川では、恵みの雨を祈って雨乞いの神事で

里の人たちが集まっていたのが、今は違う形でこうやって人々が集まっている。

ただそういう神事も昨今は行われなくなり、里の人が訪れる事なくなった里山も多く、

山への道も荒れて祠も朽ちかけている里山を時々目にする。

それに比べるとこの堂山の龍王宮の前には、毎日大勢の人が集い賑わっている。

龍王宮から堂山を目指して北に進んで行く。花崗土の踏み固められた坂道を降りると

綱敷八幡神社からの道に合流する。更に進んで行くと今度は岡本コースへの分岐点。

そこから少し登って進むと302mの道標がある。

地形図にはこの302mの場所に堂山の名前が記されているが、ここから少し下って

また登り返すと304mの福家城跡の堂山北嶺に着いた。

その間も数組の登山着姿の人たちとすれ違う。

さすがに13名もの団体は珍しいのか、『どこまで行かれます?』と何度か聞かれる。

『狭箱山まで』と答えると、『すごいね!』と笑顔が返ってくる。

福家城跡と書かれた札のある304mは城跡らしく広場になっていて、

堂山北嶺と書かれた山名札が建っている。広場の中央には大木が当時の城主の代わりに鎮座し

長い年月の間、麓の民を見守っていた。

ザックを降ろしてメンバー全員が揃うのを待ちながら休憩をとる。

さぁ~ここからが今日のメイン。先ずは六ツ目山との鞍部に向かって下って行く。

途中からは尾根コースと谷コースに分かれているが、先に下って行ったメンバーは尾根コース。

残りのメンバーは谷コースへと別れて下って行く。谷コースの鞍部まで下って行くと、

確か徳島のkyoさんが“トトロの森”と名付けた、

高松市内にあって高木の生い茂る、鳥のさえずりだけが聞こえる静かな森に着いた。

トトロの森から尾根コースとの合流する場所に一旦登り、そこから六ツ目山への急登が始まる。

しばらく登って行くと一枚板の立派な『一合目』と書かれた案内板。

鞍部からは少しは登ったはずなのに、まだ一合目?と思ってしまう。

急登にはずっと太いロープが張られているが、乾いた花崗土の急登は滑りやすく、

メンバーのペースがどんどん落ちてくる。

合目の案内板を横目に見ながら息を切らせて登って行くと、最後に七合目の案内板があった。

ただここから山頂までは意外と距離はなく、どういう基準で取り付けられているのだろう?

と少し疑問が残る。この辺りからは山頂が近づいて来た目印の岩が露出し始める。

山頂は以前に比べると西側の木や下草が枯れていて眺望が良くなっていた。

藪漕ぎして登った連光寺山や国分寺のカッパドキアのある猪尻山が見える。

ここでもザックを降ろしてしばらく休憩をとる。

今日のメインの急登を登ったばかりなのに、元気な女性陣はもう話が弾んでいる。

独立峰のこの山は登った分だけ同じように下ることになる。急登を登ってきたなら

急坂の下りが待ち構えている。このところ落ち葉に埋もれた下り坂が多かったが、

まだ足元が見えているので、ロープや木に掴まりながらも何とか尻もちをつくことなく

高速道路の側道の登山口まで降りることができた。樹林帯の中の道も、途中で一ヵ所

だけ見晴らしのいい場所があった。高速道路としては珍しく、まるでレーシング場の

ように短い距離で曲がっているS字のカーブが見える。

六ツ目山を下りた後、側道に沿って西へと進んで行くと、右手に

散髪したてで裾を刈り上げたような伽藍山が近づいて来た。

一旦、高速道路の下を潜り北側に出て、伽藍山の麓までため池の土手を渡り、

民家の間を通って歩いて行くと、西側には鷲が羽を広げたような形をした

鷲ノ山と峰ケ原が並んで見える。右手には今下って来たばかりの六ツ目山。

県道12号線を渡り石鉄大権現別院と掘られた石碑から斜めに山の中へと取り付く。

竹林を脇に見ながら登って行くと、岩壁の下にひっそりと佇む薬師堂に着いた。

薬師堂の横には摩崖仏の不動明王が眉間にしわを寄せ、難しそうな顔をしてこちらを見下ろしている。

ずいぶん昔にこの山に初めて登った時に、確か鎖場があったのを思い出し、

事前にあっちゃんに『今日は鎖場があるよ!』とメッセージを送ったら

『ワクワク!』と返事が返ってきたが、どの辺りにあったのかが全く思い出せない。

仕方がないので摩崖仏の脇から取りあえず登ってみることにする。

他のメンバーは下側の鳥居からの巻き道を分かれて登って行く。

キョウちゃんとあきちゃんも興味津々で下から付いてくるが、

結局巻き道へ飛び出してしまった。それでも諦めきれないあっちゃんは、更に岩壁の方へと

登ってみるが、結局大きな岩に阻まれて戻って来た。

申し訳ないので、巻き道から横に入って藪の中を探索してみるが、それらしい場所はなく

露岩と藪の続く中を、あっちゃんとそのまま山頂まで登ってしまう事になる。

結局鎖場は見つからずに巻き道を登って来たメンバーと合流。

山頂には八大龍王の石祠と四等三角点伽藍山。

八大龍王とは天竜八部衆に所属する竜族の八体の竜王(竜神)のことで、

難陀・跋難陀・娑迦羅・和修吉・徳叉伽・阿那婆達多・摩那斯・優鉢羅の

各竜王のこと。法華経に登場し、仏法を守護するとされているが、

日本では“祈雨・止雨の神”ともされている。

日本では古くから“水の神”として各地で民間信仰の対象となっていて、やはり干ばつが続くと、

この竜神に食べ物や生け贄を捧げたり、高僧が祈りを捧げるといった雨乞いが頻繁に行われていたと云う。

少し下がった場所には石鉄(石鎚)大権現の石祠もあるこの山は、

鎖場があることからして、古くから修験と信仰の山だったのだろう。

伽藍山から狭箱山へは短い距離だが今日一番の急な下り。

急坂の下りではいつもそうだが、みんな同じ方向に身体を傾け下って行くので、

同じポーズをとっているようで面白い。

逆に急登では綱引きしているように見えるセニョさん

鞍部から狭箱山は50mほどの登りだが、今までの道から一変。

落ち葉がたっぷりと積もった急登になる。やはりここまで歩く人は少ないのだろう。

山の南側ですっかり葉の落とした木々の基は、明るくてとても雰囲気のいい道だ。

今日の最終目的地の狭箱山には堂山登山口から3時間30分で着いた。

3年前にWOC登山部で来た時は風が強くてこの場所での昼食は諦めたが

今日は風もほとんどなく気温も上がって来たので、お昼を摂ることにする。

山頂の北側の露岩に腰掛け、国分寺の北部の街や五色台を眺めながらのお昼ご飯。

セニョさんと正面に見える袋山から勝賀山への縦走で話が弾む。

お昼ご飯を食べ終え、伽藍山への鞍部まで下って分岐から東の下道へと更に下って行く。

ここで少しだけ道を間違え藪漕ぎとなる。

案内に『今日は藪漕ぎはありません。・・・多分?』と書いて正解だった。

少しだけ藪の中を進んで行くと右手に明るく広がる畑が見えた。

畑の最上部から遠慮気味に下っているとあっちゃんが、『下に人がいる!』と言うので

先に一人で下って道の脇で落ち葉拾いをしているおばあちゃんに、

『すみません!道に迷ってしまって。畑の中を通らせてもらってます!』と声を掛けると、

『いいよ、いいよ』と答えてくれたが、道から畑を見上げると、次から次とメンバーが

降りてくるのを見て、『まぁ~大勢やね』とおばちゃん。

畑の横には立派な梅の花が上に横にと枝を広げ花を咲かせていた。

今日は綱敷八幡の梅に始まり、この梅に終わる一日だった。

林道を少し歩いてデポ車を停めた場所まで戻り、今日の縦走は終了。

道の脇の電波塔の広場でザックを降ろしてコーヒータイム。

ここで無事解散となったのだが、鎖場がどうしても諦めきれないあっちゃんは

ルリちゃんとクーちゃんを無理やり誘って薬師堂を再訪したという。

鎖場は薬師堂から奥の巻き道の更に奥にあったらしい。

当然、ルリちゃんとクーちゃんは見学で、あっちゃん独りで登って下りてきたらしい。

家では清楚?な奥様が、こんな性格なのを果たしてご主人は知っているのだろうか?(笑)

来週のSYHはいよいよ中讃地区に入り、善通寺五岳を計画しているが、

里山にも春の花が目につくようになり、そろそろ県外の山にも花の便りが

聞こえてくるようになってきた。来月後半くらいからは香川を飛び出してみたいと思っている。

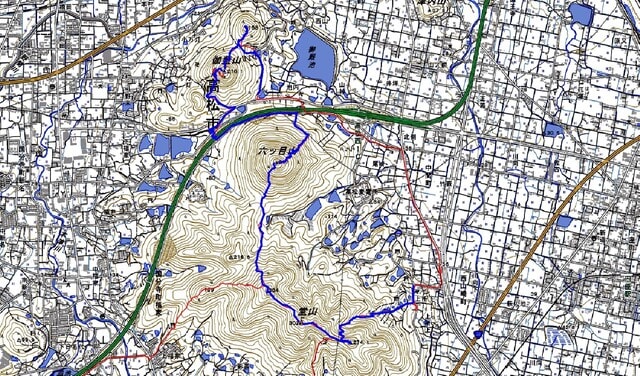

今日のトラック

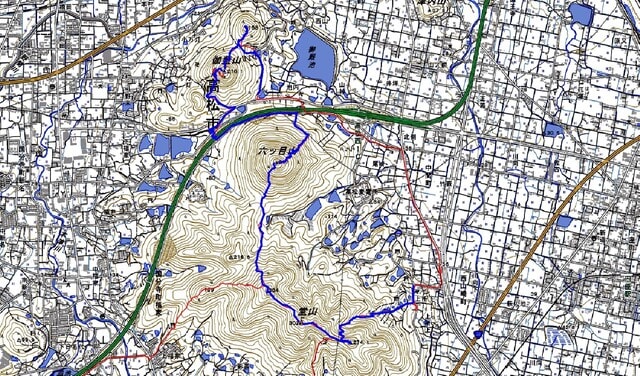

今日の3Dトラック

引田町からスタートしたSYH(セニョさん・YAMAP・補填)も

高松市内のクレーター8座・峰山と順調に西へ西と進んで、

今回も市内の里山の堂山~狭箱山を縦走する事にした。

堂山は高松市内では屋島・日山と並んで、地元の人達が日課のようにして

毎日大勢の人が登っている里山なのだ。同じように県内では雲付山・白山

そして飯野山もたくさんの人が健康の為に登っているが、

堂山では『朝日を見る会』『夕陽をみる会』の他にも、色々とグループがあって

四季折々の里山の変化を楽しんでいる。また我がWOC登山部が飯野山から

県外の山々に目を向けるようになったのと同じように、他のグループでも

メンバー同士で集まり、県外の山に活動を広げているグループがある。

堂山から六ツ目山を経て、伽藍山そして狭箱山への縦走路も

以前に比べると整備されていて随分と歩きやすくはなっているが、

今回一番頭を悩ませたのは車の配車だった。最後の狭箱山からは

下道を歩けば何でもないのだが、ここ最近は堂山の登山口となる

綱敷八幡神社も、その南にある南登山口からも平日でも登る人が多く、

車を停められるスペースが確保できるかどうか分からない。

当日の参加人数からすると登山口での駐車とデポ車とに分かれて、

とにかく登山口での駐車台数を減らす必要があった。

幸いGoogleMapで調べてみると、伽藍山の東の麓の林道の脇に

何台か停められるスペースが見つかった。

まずは綱敷八幡神社に集合し、デポ車を運転する人以外は下道を歩いて南登山口から

先に登ってもらい、デポ車を4台置きに行った後デポ車班は

綱敷八幡神社からスタートするという妙案を思いついた。

これなら先にスタートする班の時間待ちがほとんどなく、

龍王宮の展望台で合流する手はずで出発した。

神社の前には案の定十台近くの車が停めてあり、溢れた車は路上駐車をしていた。

何とか車を停める事ができ鳥居の前から林道を南に少し歩いて登山口を目指す。

道の脇には微かな香りを漂わせた梅の花が咲いていた。

登山口から墓地の横を通って山に向かって登って行くと、

アスファルト道が終わり地道になった。

道の脇には所々でサムエル・ウルマンの『青春の詞』に

まつわる合目と詞を書いた杭が建てられている。

昨日までの温かかった日に比べて、今日は気温が下がると聞いて上着を羽織ったが、

直ぐに暑くなってきた。九十九折れの道を登り尾根に出て、左に折れて

龍王宮の展望台に着くと、既に南登山口から登ったメンバーは到着して寛いでいた。

今日はかずちゃんとあきちゃんが初めての参加となり、先週に続いて総勢13名の大人数になった。

山頂では他にも何人かの人がいたが、龍王宮の石祠の横のベンチに腰掛けたおじいさんが

ヤマガラを招き寄せて先に着いたメンバーと何やら話し込んでいた。

餌付けされた?ヤマガラが次から次とおじいさんのヒマワリの種を持った手に飛んでくる。

石祠の前からは東に高松市内から南部にかけての眺望が広がっている。

先週歩いた峰山やさらにはクレーター五座も良く見える。

昔の人たちにとって山は神の宿る場所。その山頂には祠が祀られ、

五穀豊穣を祈って神事が行われていた。香川のほとんどの里山にも祠があり、

神様が祀られているが、県内で一番多いのがこの龍王宮。

干ばつの多かった香川では、恵みの雨を祈って雨乞いの神事で

里の人たちが集まっていたのが、今は違う形でこうやって人々が集まっている。

ただそういう神事も昨今は行われなくなり、里の人が訪れる事なくなった里山も多く、

山への道も荒れて祠も朽ちかけている里山を時々目にする。

それに比べるとこの堂山の龍王宮の前には、毎日大勢の人が集い賑わっている。

龍王宮から堂山を目指して北に進んで行く。花崗土の踏み固められた坂道を降りると

綱敷八幡神社からの道に合流する。更に進んで行くと今度は岡本コースへの分岐点。

そこから少し登って進むと302mの道標がある。

地形図にはこの302mの場所に堂山の名前が記されているが、ここから少し下って

また登り返すと304mの福家城跡の堂山北嶺に着いた。

その間も数組の登山着姿の人たちとすれ違う。

さすがに13名もの団体は珍しいのか、『どこまで行かれます?』と何度か聞かれる。

『狭箱山まで』と答えると、『すごいね!』と笑顔が返ってくる。

福家城跡と書かれた札のある304mは城跡らしく広場になっていて、

堂山北嶺と書かれた山名札が建っている。広場の中央には大木が当時の城主の代わりに鎮座し

長い年月の間、麓の民を見守っていた。

ザックを降ろしてメンバー全員が揃うのを待ちながら休憩をとる。

さぁ~ここからが今日のメイン。先ずは六ツ目山との鞍部に向かって下って行く。

途中からは尾根コースと谷コースに分かれているが、先に下って行ったメンバーは尾根コース。

残りのメンバーは谷コースへと別れて下って行く。谷コースの鞍部まで下って行くと、

確か徳島のkyoさんが“トトロの森”と名付けた、

高松市内にあって高木の生い茂る、鳥のさえずりだけが聞こえる静かな森に着いた。

トトロの森から尾根コースとの合流する場所に一旦登り、そこから六ツ目山への急登が始まる。

しばらく登って行くと一枚板の立派な『一合目』と書かれた案内板。

鞍部からは少しは登ったはずなのに、まだ一合目?と思ってしまう。

急登にはずっと太いロープが張られているが、乾いた花崗土の急登は滑りやすく、

メンバーのペースがどんどん落ちてくる。

合目の案内板を横目に見ながら息を切らせて登って行くと、最後に七合目の案内板があった。

ただここから山頂までは意外と距離はなく、どういう基準で取り付けられているのだろう?

と少し疑問が残る。この辺りからは山頂が近づいて来た目印の岩が露出し始める。

山頂は以前に比べると西側の木や下草が枯れていて眺望が良くなっていた。

藪漕ぎして登った連光寺山や国分寺のカッパドキアのある猪尻山が見える。

ここでもザックを降ろしてしばらく休憩をとる。

今日のメインの急登を登ったばかりなのに、元気な女性陣はもう話が弾んでいる。

独立峰のこの山は登った分だけ同じように下ることになる。急登を登ってきたなら

急坂の下りが待ち構えている。このところ落ち葉に埋もれた下り坂が多かったが、

まだ足元が見えているので、ロープや木に掴まりながらも何とか尻もちをつくことなく

高速道路の側道の登山口まで降りることができた。樹林帯の中の道も、途中で一ヵ所

だけ見晴らしのいい場所があった。高速道路としては珍しく、まるでレーシング場の

ように短い距離で曲がっているS字のカーブが見える。

六ツ目山を下りた後、側道に沿って西へと進んで行くと、右手に

散髪したてで裾を刈り上げたような伽藍山が近づいて来た。

一旦、高速道路の下を潜り北側に出て、伽藍山の麓までため池の土手を渡り、

民家の間を通って歩いて行くと、西側には鷲が羽を広げたような形をした

鷲ノ山と峰ケ原が並んで見える。右手には今下って来たばかりの六ツ目山。

県道12号線を渡り石鉄大権現別院と掘られた石碑から斜めに山の中へと取り付く。

竹林を脇に見ながら登って行くと、岩壁の下にひっそりと佇む薬師堂に着いた。

薬師堂の横には摩崖仏の不動明王が眉間にしわを寄せ、難しそうな顔をしてこちらを見下ろしている。

ずいぶん昔にこの山に初めて登った時に、確か鎖場があったのを思い出し、

事前にあっちゃんに『今日は鎖場があるよ!』とメッセージを送ったら

『ワクワク!』と返事が返ってきたが、どの辺りにあったのかが全く思い出せない。

仕方がないので摩崖仏の脇から取りあえず登ってみることにする。

他のメンバーは下側の鳥居からの巻き道を分かれて登って行く。

キョウちゃんとあきちゃんも興味津々で下から付いてくるが、

結局巻き道へ飛び出してしまった。それでも諦めきれないあっちゃんは、更に岩壁の方へと

登ってみるが、結局大きな岩に阻まれて戻って来た。

申し訳ないので、巻き道から横に入って藪の中を探索してみるが、それらしい場所はなく

露岩と藪の続く中を、あっちゃんとそのまま山頂まで登ってしまう事になる。

結局鎖場は見つからずに巻き道を登って来たメンバーと合流。

山頂には八大龍王の石祠と四等三角点伽藍山。

八大龍王とは天竜八部衆に所属する竜族の八体の竜王(竜神)のことで、

難陀・跋難陀・娑迦羅・和修吉・徳叉伽・阿那婆達多・摩那斯・優鉢羅の

各竜王のこと。法華経に登場し、仏法を守護するとされているが、

日本では“祈雨・止雨の神”ともされている。

日本では古くから“水の神”として各地で民間信仰の対象となっていて、やはり干ばつが続くと、

この竜神に食べ物や生け贄を捧げたり、高僧が祈りを捧げるといった雨乞いが頻繁に行われていたと云う。

少し下がった場所には石鉄(石鎚)大権現の石祠もあるこの山は、

鎖場があることからして、古くから修験と信仰の山だったのだろう。

伽藍山から狭箱山へは短い距離だが今日一番の急な下り。

急坂の下りではいつもそうだが、みんな同じ方向に身体を傾け下って行くので、

同じポーズをとっているようで面白い。

逆に急登では綱引きしているように見えるセニョさん

鞍部から狭箱山は50mほどの登りだが、今までの道から一変。

落ち葉がたっぷりと積もった急登になる。やはりここまで歩く人は少ないのだろう。

山の南側ですっかり葉の落とした木々の基は、明るくてとても雰囲気のいい道だ。

今日の最終目的地の狭箱山には堂山登山口から3時間30分で着いた。

3年前にWOC登山部で来た時は風が強くてこの場所での昼食は諦めたが

今日は風もほとんどなく気温も上がって来たので、お昼を摂ることにする。

山頂の北側の露岩に腰掛け、国分寺の北部の街や五色台を眺めながらのお昼ご飯。

セニョさんと正面に見える袋山から勝賀山への縦走で話が弾む。

お昼ご飯を食べ終え、伽藍山への鞍部まで下って分岐から東の下道へと更に下って行く。

ここで少しだけ道を間違え藪漕ぎとなる。

案内に『今日は藪漕ぎはありません。・・・多分?』と書いて正解だった。

少しだけ藪の中を進んで行くと右手に明るく広がる畑が見えた。

畑の最上部から遠慮気味に下っているとあっちゃんが、『下に人がいる!』と言うので

先に一人で下って道の脇で落ち葉拾いをしているおばあちゃんに、

『すみません!道に迷ってしまって。畑の中を通らせてもらってます!』と声を掛けると、

『いいよ、いいよ』と答えてくれたが、道から畑を見上げると、次から次とメンバーが

降りてくるのを見て、『まぁ~大勢やね』とおばちゃん。

畑の横には立派な梅の花が上に横にと枝を広げ花を咲かせていた。

今日は綱敷八幡の梅に始まり、この梅に終わる一日だった。

林道を少し歩いてデポ車を停めた場所まで戻り、今日の縦走は終了。

道の脇の電波塔の広場でザックを降ろしてコーヒータイム。

ここで無事解散となったのだが、鎖場がどうしても諦めきれないあっちゃんは

ルリちゃんとクーちゃんを無理やり誘って薬師堂を再訪したという。

鎖場は薬師堂から奥の巻き道の更に奥にあったらしい。

当然、ルリちゃんとクーちゃんは見学で、あっちゃん独りで登って下りてきたらしい。

家では清楚?な奥様が、こんな性格なのを果たしてご主人は知っているのだろうか?(笑)

来週のSYHはいよいよ中讃地区に入り、善通寺五岳を計画しているが、

里山にも春の花が目につくようになり、そろそろ県外の山にも花の便りが

聞こえてくるようになってきた。来月後半くらいからは香川を飛び出してみたいと思っている。

今日のトラック

今日の3Dトラック