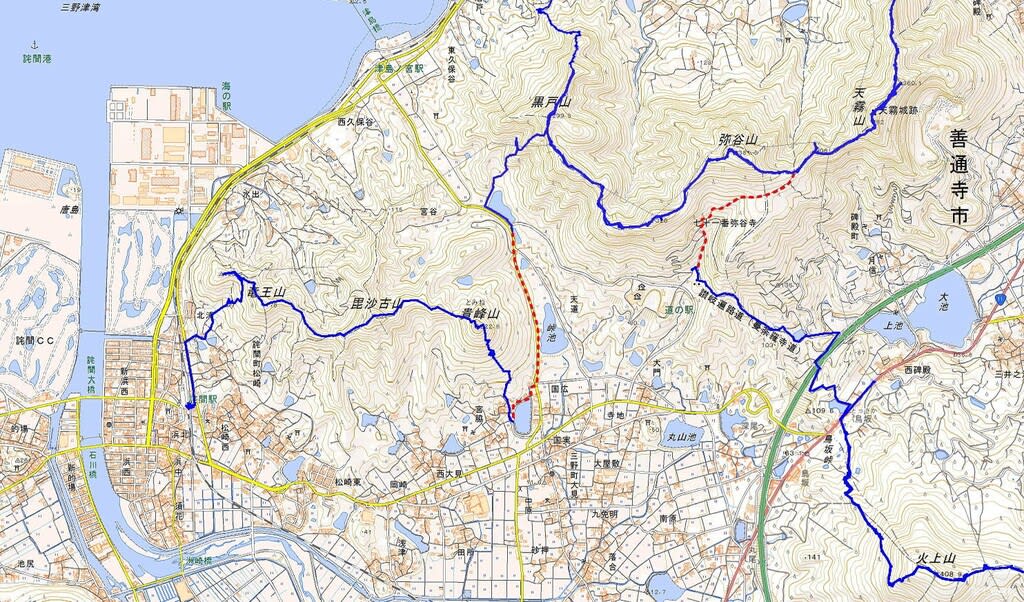

先週は干支の山歩きでお休みした線で繋ぐを再開。善通寺五岳から弥谷寺の

駐車場まで歩いたので、そこから弥谷寺そして天霧山から弥谷山への稜線まで

登り黒戸山まで縦走。その後黒戸山の南の久保谷へと下って、貴峰山から龍王山を

縦走して詫間駅の向かいの松崎コミュニティーセンターまで歩くというコース。

ただこの区間の山は三人とも全て歩いているので、単純に下道を繋ぐための

序の山歩きとなる。一台をコミュニティーセンターに置かせてもらって、道の駅

ふれあいパークみのまで移動してスタートした。

道の駅の駐車場からはこれから歩く峰に、朝の光が当たり始めていたが

日の当たらない日陰はとにかく寒い。弥谷寺の駐車場から境内へと進んで行くと

早速の石段が始まった。

その途中には大きな岩が石段の脇に座っている。遠目にはツルっとした岩の様に

見えたが、近寄ってよ~くみて見ると火山角礫岩の様な小さな石を含んだ岩だった。

地元の奥様たちは何度か来たことのある弥谷寺だが、私は山には何度も登った事は

あったが、お寺は初めて。仁王門を潜って長い石段を登って行くと、吐く息は白く

指先は冷たいが、身体は直ぐに温まって汗を掻いてきた。

まだ気温が上がらず冷えた空気の境内に、花手水の鮮やかな色彩がなお一層目をひく。

本堂でお参りを済ませると、天霧山の肩から陽が登って来た。石仏が並び摩崖仏が

刻まれた水場の洞窟の横を通って天霧山へと向かう。

取付きから直ぐに黒戸山へと書かれた道標があった。地形図では天霧山と弥谷山との

鞍部まで破線が続いているが、ここから尾根への破線は載っていない。ただYAMAPの

コース図にはここから尾根まで10分となっている。それを知らずに鞍部まで歩いて、

弥谷山を経由して黒戸山へ歩くつもりだったが、YAMAPを見てここから尾根に行ける

道を知っていたルリちゃんが『弥谷山には登るん?』と言ってきた。

今日は下道を繋ぐのが目的なので、『いえ別に登らんでも線が繋がればいいので』と

あっさりと計画変更。道標に従って左に折れて登って行く。

道は弥谷山と326mの標高点との鞍部に向かって続いている。踏み跡は薄いが

トラロープがほぼその鞍部まで張られている。

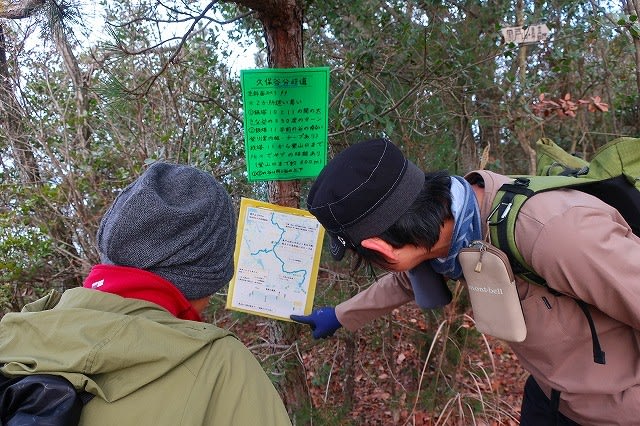

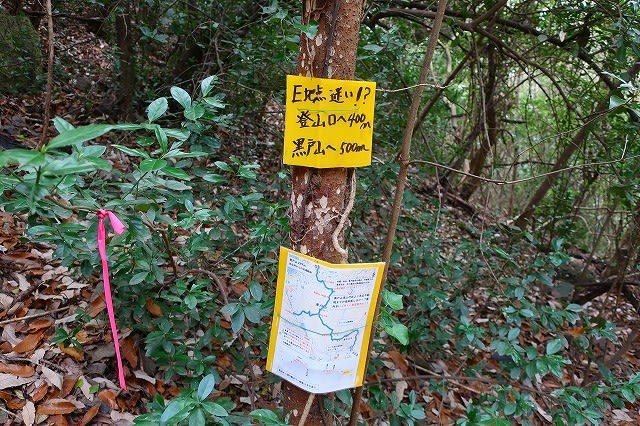

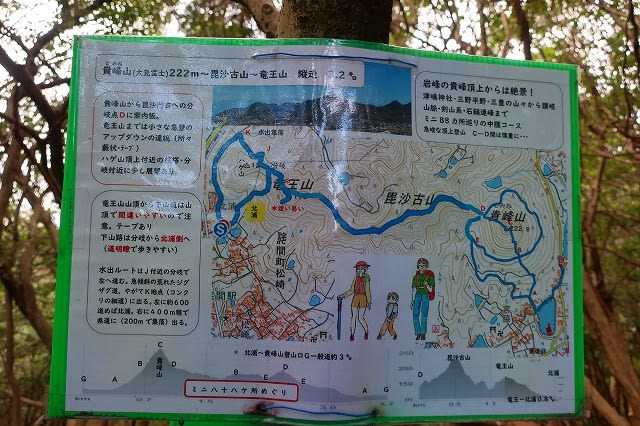

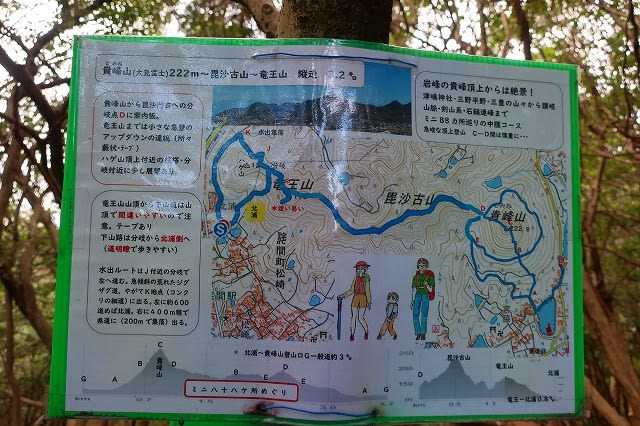

鞍部に着くと先ほどの黒戸山への道標にもあった説明板が野立て看板のようにして

立っていた。三豊市の里山にはどの山にも同じような説明板があるが、個人なのか

グループなのか、とにかくどこの山にもある。木に案内札をぶら下げる程度なら

まだしも、ここまで大掛かりなものを設置するのだから、当然、地権者には了承を

得ての事なんだろうな~などと思いながら、標高点へと登って行く。

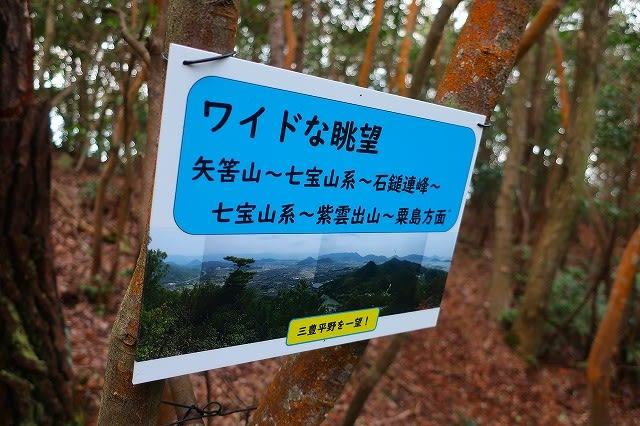

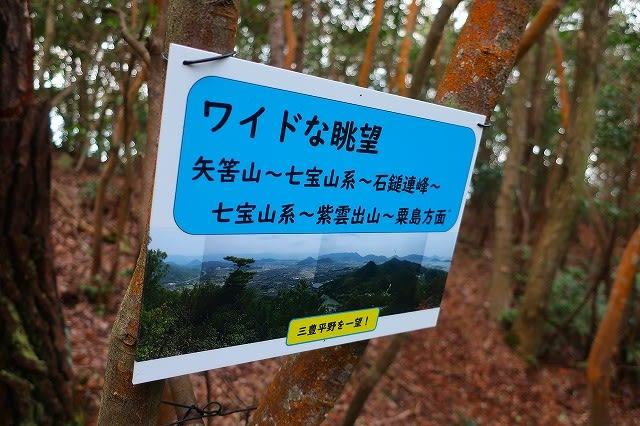

標高点に今度は展望と書かれた案内板。左に折れて尾根の端に行くと案内板に

書かれた通り、朝陽で逆光になった善通寺五岳がシルエットになって見えた。

その展望台の少し先にももう一ヵ所展望所があったが、奥様たちはおしゃべりに

夢中で、その案内板には気づかずにどんどんと歩いて行った。

さらにその先にも三つ目の展望所。第三の展望所からは三豊から観音寺に

かけての平野部が、朝靄と朝陽が織り成す幻想的な風景になっていた。

西にはこれから歩くおむすび山の貴峰山を見下ろせる。

いつ歩いても目につく大ヌタ場は、その広さは何年経っても変わってない。いったい

どれくらいの数の猪がこの辺りにはいるのだろうか?

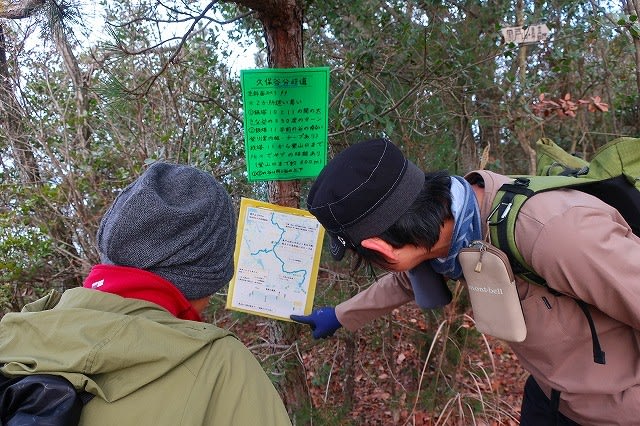

黒戸山へは何ヵ所か鉄塔広場を通過する。久保谷への分岐にも案内板がかかっていた。

ルート図を見ながら久保谷へは初めて歩くあっちゃんに『道はしっかりしていますが、

急坂だったように思います』と説明をする。

道の駅から弥谷寺や展望所で寄り道しながら、1時間20分ほどで黒戸山に着いた。

四等三角点 黒戸山 299.3m 以前にWOC登山部で来た時に、セニョさんが

CDを裏当てして修理したキティーちゃんのプレートも健在だった。

途中にあった展望所も登りの時に奥様たちは通り過ぎてしまったので、下りで場所を

教えてあげる。ここからは詫間の埋め立てられた湾岸部が見渡せる。

久保谷への下りは記憶通りに九十九折れの急坂が続いて行く。途中谷筋で落ち葉に

埋もれて踏み跡が不明瞭になるが、テープを見つけて進んで行く。

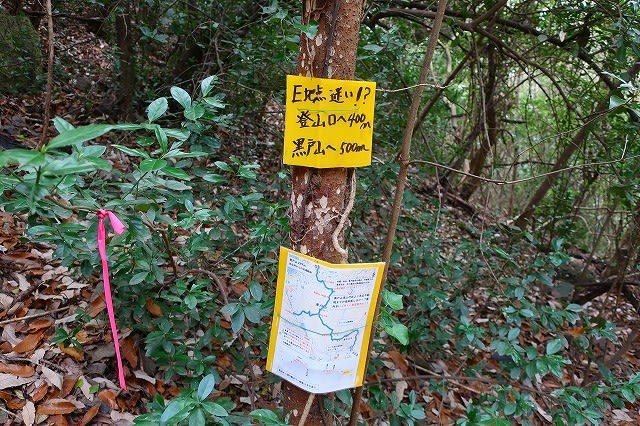

途中に何ヵ所か迷いそうなヶ所や危なそうなヶ所に案内板が掛けられているが、

EやD地点と書いていると、まるでオリエンテーリングの様だ。ただその下の

ルート図に詳しく説明が書いてあるのは親切心からなんだろうけど、オリエンテーリング

でも地形図とコンパスを頼りにポイントを探すのに、これではそれこそ観光地?

鉄塔広場から前回は皿池に向かって下って行ったが、少し籔いていた記憶があるので

今日は時間もある事だし、ルート図に書かれている保線路を辿って下りて行く。

保線路を下ると皿池の下手に降りて来た。ここで里山あるあるの猪避けの柵。前を

歩いていた奥様たちがゲートの針金を解いて開けている。昔はこんな柵は余り

なかったので、里山もどこを歩いても大丈夫だったが、最近は下手をすると柵の

外に出られなくなったりするので困る。といっても畑を荒らされる農家さんにとっては

深刻な問題なのだろう。

ゲートを通り、皿池の土手に向かって歩いて行く。突堤の階段を登ると前回下って来た

土手の端に道が続いている。

皿池から県道221号線を三野町に向かって下道歩き。途中路肩の脇から木に

掛けられた札とテープを奥様たちが見つけたが、その札は罠を設置した旨を

書いた札だった。その脇から道が続いているとあっちゃんが言っている。

ここから直接、貴峰山に登れないかと考えたらしいが、大抵こんな雰囲気の

場所の道は途中で行き止まりになっている。まぁ素直に登山口まで下道を

もうしばらく歩きましょうと声を掛ける。

以前に三人で歩いた時は登山口となる大石池の脇に車を停めて歩いた。その大石池には

カモが気持ちよさそうに泳いでいた。振り返ると先ほど歩いてきた弥谷山からの稜線。

宮脇集落の民家の間を通り貴峰山へと登って行く。ふれあい広場と書かれた木製の看板は

来るたびに痛んで朽ちていっている。ただその上にある宮脇の大磐座といわれる巨石は

時が経っても変わらない。磐座(いわくら)と呼ばれているのなら、何か信仰の対象に

なっていたのだろうが、周りを見ても今は全くその雰囲気はない。

大磐座の横を通り横の畑を眺めながら登って行く。振り返ると緩やかな傾斜のついた畑の

向こうに、葛ノ山・爺神山・山条山の三座が見える。畑の上から山道となる。

山道に入り樹林帯の中をしばらく歩くと發心堂と書かれた建屋があり、中には六体の

お地蔵さまが並んでいた。發心とは悟りを得ようと決心する事らしいが、まだまだ

雑念が多くて、そんな境地にはほど遠い。ここにもガイドブックを思わすような

説明板が立っていた。説明板のQPコードを読み込むと、『まちづくり推進隊みの』の

ホームページへのリンクになっていた。どうやら今まで山中にあった説明板や道標は

このNPO法人の人たちが設置したもののようだ。

發心堂で一息いれてその脇の登山口から山頂へと取り付いて行く。階段状の道から

大岩の横を抜けると、離れた場所から見たこの山の形通り、山頂が近づくにつれ

道の脇にはロープが張られ勾配が急になっていく。

山頂は安山岩だろうか、一枚の大岩になっている。その大岩に四等三角点貴宝山の

石柱が埋め込まれている。大岩の上に立つと三豊の平野部が全て見渡せる。

貴峰城だったこの山頂。往時の殿様の気分になる。

埋め込まれた三角点を前に記念撮影。天気は晴れの予想だったのに雲が多くなってきた。

吹く風にじっとしていると肌寒い。それではと次の毘沙古山へと進んで行く。

毘沙古山との鞍部への下りは、登りの時より急な感じがする。木やロープに

掴まりながら慎重に下りて行くが、どうも膝の調子が悪い。大きな痛みではないけど

ジンジンと痛んでくる。これが続くようだと困ったな~と思いながら下って行く。

鞍部にはミニ88ヶ所の26.27番の石仏が向かい合って立っている。

鞍部から毘沙古山への登りはたっぷりと落ち葉が積もっている。登りになると

膝の痛みは直ぐになくなるが、積もった落ち葉に足が滑って膝に負担がかかる。

毘沙古山山頂は北側に少しだけ木々の間からの景色があるだけの山頂だった。

次の竜王山へも一旦下りとなるが、先ほどの貴峰山の下りと比べると緩やかだ。

鞍部から竜王山への登りの尾根道になると、今までと少し雰囲気が変わってきた。

木の幹に太いツルがそこらじゅうの木々に巻き付いている。巻き付かれた木は

身体に巨大な蛇が巻き付き締め付けられていて苦しそうに見える。

花崗岩の散らばる小ピークを過ぎ、また一旦下って登り返すと竜王山に着いた。

竜王山から北西に進むと最後の展望のある場所。麓に今は閉まってしまった

詫間カントリーと、その並びに同じくらいの広さで太陽光発電所があるのが見える。

その奥には次週歩く予定の高尾木山と妙見山。

展望所から少し下ると途中に根元から何本にも分れた幹の木は、一瞬ヤマタノオロチに

見えた。尾根道から脇道に飛び出しそのまま右に折れて進んで行く。計画では弥谷山にも

登る予定だったので、今日は全部で五座を歩くつもりだっただ、スタートして直ぐに

ショートカットして弥谷山には登らなかったので一座足らない分を、この先のハゲ山まで

歩いてて補完するのだ。右に折れてすぐにある鉄塔広場から以前は笹薮だった道が、綺麗に

刈り払われた中を進むと今日最後のハゲ山。

ここではキティーちゃんのプレートは三角点名の松崎となっていて、点名も

四等三角点 松崎 126.7mなっているのに、なぜか地元ではハゲ山と呼ばれて

いるらしい。最近特に頭部が気になっている私としてはあまりいい気はしない。

ハゲ山で三野町五岳とした後、麓の北浦地区へと降りて行く。南に向かって広がる

緩斜面の道は日当たりもよく、気温も上がって気持ちがいい。

県道21号線まで降りてくると車を停めたコミュニティーセンターまではすぐそこ。

道の脇には菜の花が咲いていた。明日が大寒でまだ春には早いが、菜の花を見ると

もうすぐそこに春がきていると感じる。

山行中はお昼ご飯は食べずに行動食で我慢。山を下りてからセニョさんのお店で

ランチにしましょうと奥様たちには話をしておいた。いつもはお腹が空いたと

騒がしいあっちゃんも今日は辛抱して歩いて来た。(とは言ってももうすでに、おにぎり

2個とパン1個は食べている)

さっそく車に乗り込み積のお店に向かう。平日のお昼。やはり店内はほとんどが女性。

そんな中でセニョさんも忙しそうにフライパンを振っていた。いつもはカップ麺のお昼だが

今日は私とあっちゃんはシチリアンライス。ルリちゃんはグラタンのランチ。

暖かい店内でゆっくりとランチを食べ終えるとあっちゃんが、『トースト食べたいから

二人で分けません!』とニコニコ顔で言ってきた。『えっ、まだ食べるん』とルリちゃんも

呆れ顔。最初は渋っていた私も何度も言ってくるあっちゃんに仕方なくトースト半分

付き合う事に。これでは浮き輪の様になってきたお腹周りが痩せることはないだろう。

来週は最強寒波がやってくるらしい。それならと少しでも暖かい海岸近くを歩く事に。

今日の続きの詫間町の里山歩きとなる予定だ。

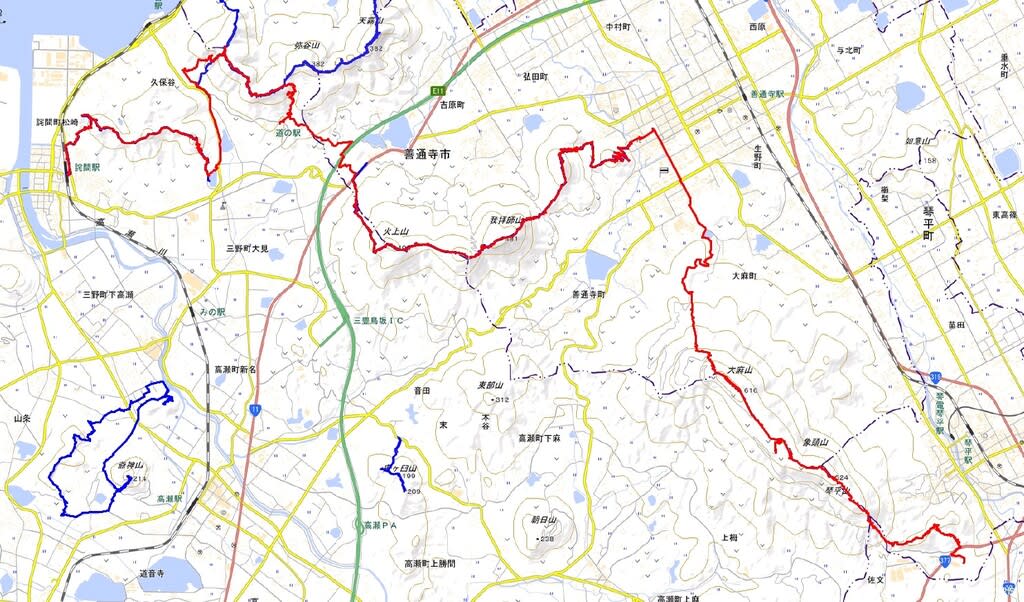

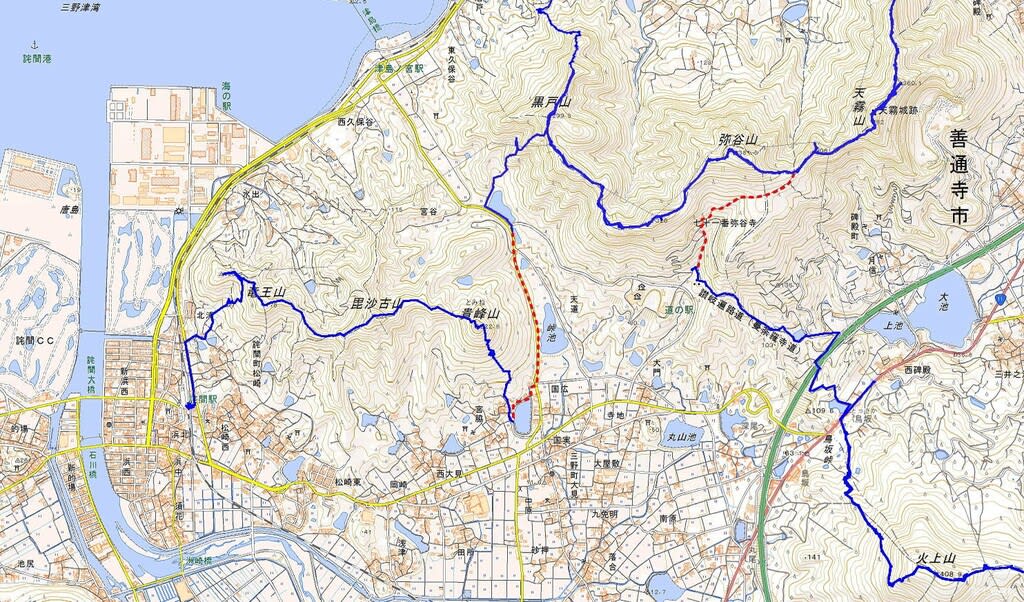

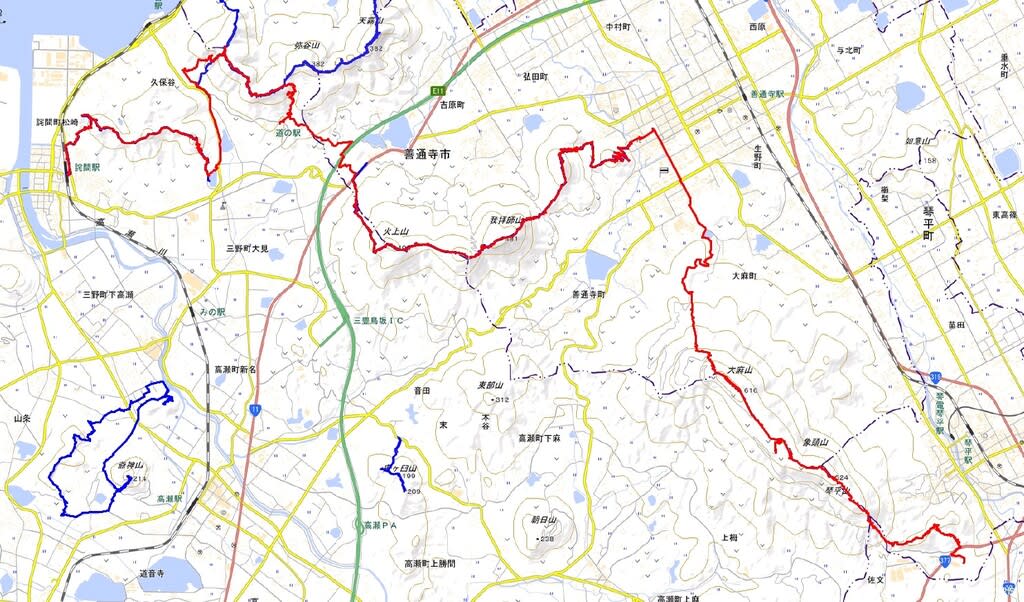

今日のトラック

これで3区間が繋がった

駐車場まで歩いたので、そこから弥谷寺そして天霧山から弥谷山への稜線まで

登り黒戸山まで縦走。その後黒戸山の南の久保谷へと下って、貴峰山から龍王山を

縦走して詫間駅の向かいの松崎コミュニティーセンターまで歩くというコース。

ただこの区間の山は三人とも全て歩いているので、単純に下道を繋ぐための

序の山歩きとなる。一台をコミュニティーセンターに置かせてもらって、道の駅

ふれあいパークみのまで移動してスタートした。

道の駅の駐車場からはこれから歩く峰に、朝の光が当たり始めていたが

日の当たらない日陰はとにかく寒い。弥谷寺の駐車場から境内へと進んで行くと

早速の石段が始まった。

その途中には大きな岩が石段の脇に座っている。遠目にはツルっとした岩の様に

見えたが、近寄ってよ~くみて見ると火山角礫岩の様な小さな石を含んだ岩だった。

地元の奥様たちは何度か来たことのある弥谷寺だが、私は山には何度も登った事は

あったが、お寺は初めて。仁王門を潜って長い石段を登って行くと、吐く息は白く

指先は冷たいが、身体は直ぐに温まって汗を掻いてきた。

まだ気温が上がらず冷えた空気の境内に、花手水の鮮やかな色彩がなお一層目をひく。

本堂でお参りを済ませると、天霧山の肩から陽が登って来た。石仏が並び摩崖仏が

刻まれた水場の洞窟の横を通って天霧山へと向かう。

取付きから直ぐに黒戸山へと書かれた道標があった。地形図では天霧山と弥谷山との

鞍部まで破線が続いているが、ここから尾根への破線は載っていない。ただYAMAPの

コース図にはここから尾根まで10分となっている。それを知らずに鞍部まで歩いて、

弥谷山を経由して黒戸山へ歩くつもりだったが、YAMAPを見てここから尾根に行ける

道を知っていたルリちゃんが『弥谷山には登るん?』と言ってきた。

今日は下道を繋ぐのが目的なので、『いえ別に登らんでも線が繋がればいいので』と

あっさりと計画変更。道標に従って左に折れて登って行く。

道は弥谷山と326mの標高点との鞍部に向かって続いている。踏み跡は薄いが

トラロープがほぼその鞍部まで張られている。

鞍部に着くと先ほどの黒戸山への道標にもあった説明板が野立て看板のようにして

立っていた。三豊市の里山にはどの山にも同じような説明板があるが、個人なのか

グループなのか、とにかくどこの山にもある。木に案内札をぶら下げる程度なら

まだしも、ここまで大掛かりなものを設置するのだから、当然、地権者には了承を

得ての事なんだろうな~などと思いながら、標高点へと登って行く。

標高点に今度は展望と書かれた案内板。左に折れて尾根の端に行くと案内板に

書かれた通り、朝陽で逆光になった善通寺五岳がシルエットになって見えた。

その展望台の少し先にももう一ヵ所展望所があったが、奥様たちはおしゃべりに

夢中で、その案内板には気づかずにどんどんと歩いて行った。

さらにその先にも三つ目の展望所。第三の展望所からは三豊から観音寺に

かけての平野部が、朝靄と朝陽が織り成す幻想的な風景になっていた。

西にはこれから歩くおむすび山の貴峰山を見下ろせる。

いつ歩いても目につく大ヌタ場は、その広さは何年経っても変わってない。いったい

どれくらいの数の猪がこの辺りにはいるのだろうか?

黒戸山へは何ヵ所か鉄塔広場を通過する。久保谷への分岐にも案内板がかかっていた。

ルート図を見ながら久保谷へは初めて歩くあっちゃんに『道はしっかりしていますが、

急坂だったように思います』と説明をする。

道の駅から弥谷寺や展望所で寄り道しながら、1時間20分ほどで黒戸山に着いた。

四等三角点 黒戸山 299.3m 以前にWOC登山部で来た時に、セニョさんが

CDを裏当てして修理したキティーちゃんのプレートも健在だった。

途中にあった展望所も登りの時に奥様たちは通り過ぎてしまったので、下りで場所を

教えてあげる。ここからは詫間の埋め立てられた湾岸部が見渡せる。

久保谷への下りは記憶通りに九十九折れの急坂が続いて行く。途中谷筋で落ち葉に

埋もれて踏み跡が不明瞭になるが、テープを見つけて進んで行く。

途中に何ヵ所か迷いそうなヶ所や危なそうなヶ所に案内板が掛けられているが、

EやD地点と書いていると、まるでオリエンテーリングの様だ。ただその下の

ルート図に詳しく説明が書いてあるのは親切心からなんだろうけど、オリエンテーリング

でも地形図とコンパスを頼りにポイントを探すのに、これではそれこそ観光地?

鉄塔広場から前回は皿池に向かって下って行ったが、少し籔いていた記憶があるので

今日は時間もある事だし、ルート図に書かれている保線路を辿って下りて行く。

保線路を下ると皿池の下手に降りて来た。ここで里山あるあるの猪避けの柵。前を

歩いていた奥様たちがゲートの針金を解いて開けている。昔はこんな柵は余り

なかったので、里山もどこを歩いても大丈夫だったが、最近は下手をすると柵の

外に出られなくなったりするので困る。といっても畑を荒らされる農家さんにとっては

深刻な問題なのだろう。

ゲートを通り、皿池の土手に向かって歩いて行く。突堤の階段を登ると前回下って来た

土手の端に道が続いている。

皿池から県道221号線を三野町に向かって下道歩き。途中路肩の脇から木に

掛けられた札とテープを奥様たちが見つけたが、その札は罠を設置した旨を

書いた札だった。その脇から道が続いているとあっちゃんが言っている。

ここから直接、貴峰山に登れないかと考えたらしいが、大抵こんな雰囲気の

場所の道は途中で行き止まりになっている。まぁ素直に登山口まで下道を

もうしばらく歩きましょうと声を掛ける。

以前に三人で歩いた時は登山口となる大石池の脇に車を停めて歩いた。その大石池には

カモが気持ちよさそうに泳いでいた。振り返ると先ほど歩いてきた弥谷山からの稜線。

宮脇集落の民家の間を通り貴峰山へと登って行く。ふれあい広場と書かれた木製の看板は

来るたびに痛んで朽ちていっている。ただその上にある宮脇の大磐座といわれる巨石は

時が経っても変わらない。磐座(いわくら)と呼ばれているのなら、何か信仰の対象に

なっていたのだろうが、周りを見ても今は全くその雰囲気はない。

大磐座の横を通り横の畑を眺めながら登って行く。振り返ると緩やかな傾斜のついた畑の

向こうに、葛ノ山・爺神山・山条山の三座が見える。畑の上から山道となる。

山道に入り樹林帯の中をしばらく歩くと發心堂と書かれた建屋があり、中には六体の

お地蔵さまが並んでいた。發心とは悟りを得ようと決心する事らしいが、まだまだ

雑念が多くて、そんな境地にはほど遠い。ここにもガイドブックを思わすような

説明板が立っていた。説明板のQPコードを読み込むと、『まちづくり推進隊みの』の

ホームページへのリンクになっていた。どうやら今まで山中にあった説明板や道標は

このNPO法人の人たちが設置したもののようだ。

發心堂で一息いれてその脇の登山口から山頂へと取り付いて行く。階段状の道から

大岩の横を抜けると、離れた場所から見たこの山の形通り、山頂が近づくにつれ

道の脇にはロープが張られ勾配が急になっていく。

山頂は安山岩だろうか、一枚の大岩になっている。その大岩に四等三角点貴宝山の

石柱が埋め込まれている。大岩の上に立つと三豊の平野部が全て見渡せる。

貴峰城だったこの山頂。往時の殿様の気分になる。

埋め込まれた三角点を前に記念撮影。天気は晴れの予想だったのに雲が多くなってきた。

吹く風にじっとしていると肌寒い。それではと次の毘沙古山へと進んで行く。

毘沙古山との鞍部への下りは、登りの時より急な感じがする。木やロープに

掴まりながら慎重に下りて行くが、どうも膝の調子が悪い。大きな痛みではないけど

ジンジンと痛んでくる。これが続くようだと困ったな~と思いながら下って行く。

鞍部にはミニ88ヶ所の26.27番の石仏が向かい合って立っている。

鞍部から毘沙古山への登りはたっぷりと落ち葉が積もっている。登りになると

膝の痛みは直ぐになくなるが、積もった落ち葉に足が滑って膝に負担がかかる。

毘沙古山山頂は北側に少しだけ木々の間からの景色があるだけの山頂だった。

次の竜王山へも一旦下りとなるが、先ほどの貴峰山の下りと比べると緩やかだ。

鞍部から竜王山への登りの尾根道になると、今までと少し雰囲気が変わってきた。

木の幹に太いツルがそこらじゅうの木々に巻き付いている。巻き付かれた木は

身体に巨大な蛇が巻き付き締め付けられていて苦しそうに見える。

花崗岩の散らばる小ピークを過ぎ、また一旦下って登り返すと竜王山に着いた。

竜王山から北西に進むと最後の展望のある場所。麓に今は閉まってしまった

詫間カントリーと、その並びに同じくらいの広さで太陽光発電所があるのが見える。

その奥には次週歩く予定の高尾木山と妙見山。

展望所から少し下ると途中に根元から何本にも分れた幹の木は、一瞬ヤマタノオロチに

見えた。尾根道から脇道に飛び出しそのまま右に折れて進んで行く。計画では弥谷山にも

登る予定だったので、今日は全部で五座を歩くつもりだっただ、スタートして直ぐに

ショートカットして弥谷山には登らなかったので一座足らない分を、この先のハゲ山まで

歩いてて補完するのだ。右に折れてすぐにある鉄塔広場から以前は笹薮だった道が、綺麗に

刈り払われた中を進むと今日最後のハゲ山。

ここではキティーちゃんのプレートは三角点名の松崎となっていて、点名も

四等三角点 松崎 126.7mなっているのに、なぜか地元ではハゲ山と呼ばれて

いるらしい。最近特に頭部が気になっている私としてはあまりいい気はしない。

ハゲ山で三野町五岳とした後、麓の北浦地区へと降りて行く。南に向かって広がる

緩斜面の道は日当たりもよく、気温も上がって気持ちがいい。

県道21号線まで降りてくると車を停めたコミュニティーセンターまではすぐそこ。

道の脇には菜の花が咲いていた。明日が大寒でまだ春には早いが、菜の花を見ると

もうすぐそこに春がきていると感じる。

山行中はお昼ご飯は食べずに行動食で我慢。山を下りてからセニョさんのお店で

ランチにしましょうと奥様たちには話をしておいた。いつもはお腹が空いたと

騒がしいあっちゃんも今日は辛抱して歩いて来た。(とは言ってももうすでに、おにぎり

2個とパン1個は食べている)

さっそく車に乗り込み積のお店に向かう。平日のお昼。やはり店内はほとんどが女性。

そんな中でセニョさんも忙しそうにフライパンを振っていた。いつもはカップ麺のお昼だが

今日は私とあっちゃんはシチリアンライス。ルリちゃんはグラタンのランチ。

暖かい店内でゆっくりとランチを食べ終えるとあっちゃんが、『トースト食べたいから

二人で分けません!』とニコニコ顔で言ってきた。『えっ、まだ食べるん』とルリちゃんも

呆れ顔。最初は渋っていた私も何度も言ってくるあっちゃんに仕方なくトースト半分

付き合う事に。これでは浮き輪の様になってきたお腹周りが痩せることはないだろう。

来週は最強寒波がやってくるらしい。それならと少しでも暖かい海岸近くを歩く事に。

今日の続きの詫間町の里山歩きとなる予定だ。

今日のトラック

これで3区間が繋がった