Winding Riders 種松山 97-18

NSR50

2スト50スポーツ車の正し

い走り方というのはこうい

うもんだ。

この動画が撮影された1997

年の15年前は、私も全く同

じような走り方だった。

走りは同じだが、曲げ方は

違う。もっと回っていた。

これは車の違いだろう。

動画の人は曲がらないマシン

をうまく乗りこなしている。

この動画の15年前どころか

1976年16才の高1の時から

こういう走り方だった。

80年代前半はホンダVT250

がいつもカモだった。

きっちり走れば4スト2気筒

250などは2スト50でカモ。

特に下りの場合、もろカモ

だった。わりいけど。

湘南の塾の先生のように、

もう時効だから御免なさい

とか言うつもりは今もさら

さら無い。

今でも遅すぎてお先にどう

ぞ系の二輪は排気量に関係

なく抜かせてもらってる。

すまんけど。

あまりスモーキーではない。

ただ味は独特だ。

なんだかレモンウイスキー

のような味がするが意外と

まろやかなハニーテイスト。

これは面白い。

かなりいいかも。

ハイランド(グラスゴーから

北西へ20kmほどの町)の蒸

留所。

ネット価格で4,000円台の種。

この変化球種はかなり面白い。

飲んで少し強いか?と思った

ら46度だった。まあまあか。

ストレートとロックとトゥワ

イスで飲む。

味に重厚感はないが、いける。

どういったらいいか、度数は

強めだが、ビールで例えるな

らばコロナのようなテイスト

の位置のウイスキー。

おいしい。

全英オープンゴルフ公式ウイ

スキーとの事だが、こうした

一風変わった味も英国では好

まれるのだろうか。

薄めの果実酒のような爽やか

系のシングルグレーンウイス

キーだ。変化球だが上品な味。

原料にヘビリーピーテッドモ

ルトを使用し、連続式蒸留器

で蒸留を行った非常に珍しい

ピーテッドタイプの1本との事

だ。変わり種のウイスキー。

味が非常に面白く、楽しめる。

色は薄く、透き通ったアップ

ルジュースのようだ。

97G2のリアブレーキキャ

リパーピストンの動きが

渋いので全バラOHにてシ

ールを新品交換する。

ついでに、今のところ問

題は発生してないが、念

のためフロントのブレー

キマスターシリンダー周

りとキャリパーもOH。

Fキャリパーも左右とも

ピストンシールを新品に

交換する。

通常の維持メンテ。

このラストシーン間近の場

所、横浜のたまプラーザの

団地だ。

すぐに判った。

ここ。

ことし3月にここを歩いた。

青葉区美しが丘1-13。

渋谷から東急電鉄で30分の

横浜の郊外。

1987年の上掲映像の時代は

緑区だった。横浜市青葉区

は平成6年(1994)に新設。

出て来るアイテムや建物は

時代考証が甘い部分もある

が、戦後直後の横浜の空気

をよく描いている良作。

物語としても面白い。

戦後の愚連隊は暴力団とも

異なる筋から誕生した戦後

直後の日本の一現象の集団

だった。主として、進駐軍

の横暴に抗して、市民を守

ると共に暴力を旨とする若

い世代の集団。今の犯罪集

団の半グレとも大きく異な

る。進駐軍がいたからこそ

抵抗組織として彼ら愚連隊

が誕生した。ただの不良や

非行青年たちとも異なる、

日本固有の非合法活動をす

る暴力集団だった。

主演はギバちゃんと岸本加

世子だ。二人とも私と同学

年。

私は個人的には柳葉敏郎は

大好きだ。

ただ、36になる岸本加世子

が20代の女の子を演じるの

のはかなり無理がある映像

となっている。

ほんとハタチ頃は可愛かっ

たのだが、やはり36才での

若い娘役は難があり過ぎる。

続編の2でその年齢が醸し

出す意味が活きて来る。

20才の時の岸本。

いい感じだった。

同作品の「~2」では母親役

の岸本加世子の熱演が胸を打

つ。

本作は、戦後直後から時が

進み、昭和25年を描いた続

編のほうがいいかも知れな

い。初作よりも人間ドラマ

が深く描かれている。

というよりも、本作は1作目

と2作目が合わさってひとつ

の作品になっている。

物語としては、序章の1作目

よりも承転結が一気に描かれ

る2作目のほうがずっといい。

死というあまりに悲しい別れ

が多すぎるが。

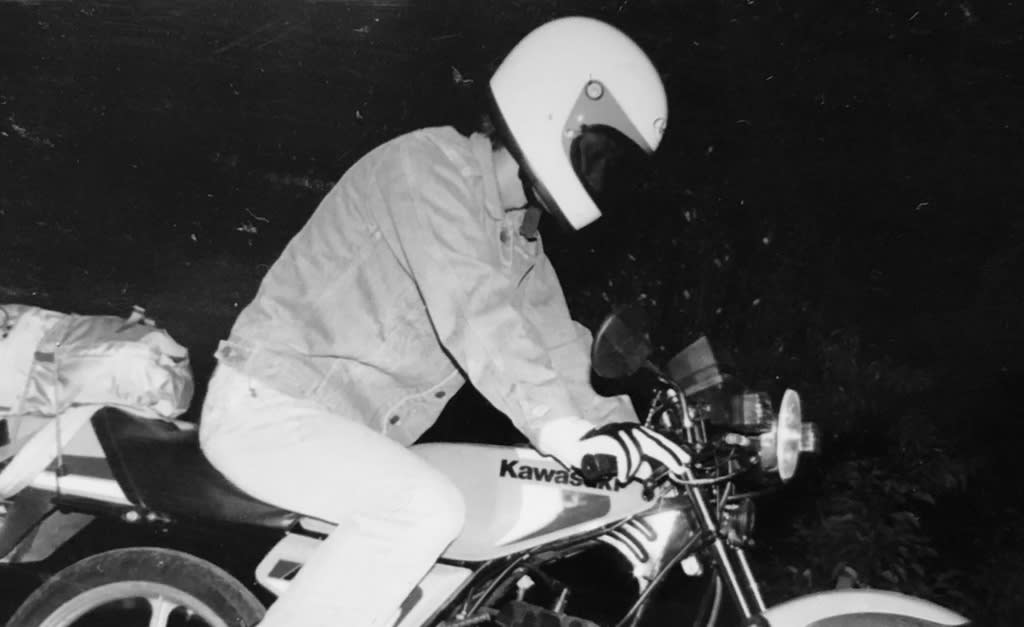

ハマ帰りのため暖機中。

1980年代初頭。於広島県

福山市内。季節真夏。

のちのカタナ乗りの齢下の

イトコが撮影。カメラ好き

で、あえてモノクロフィル

ムで撮るのが好きだった奴。

残念ながらそのイトコはバ

イクで16年前に即死した。

ハンドルは広島行きの時と

異なり、裏返しセットでか

なり下げてセットしている。

カワサキARのハンドルは三

又ブラケットとハンドルバ

ーが一体型のセパハン似の

形状という特殊なハンドル

だった。

裏返しに組み直す事で低い

セッティングにできた。

岩城滉一さんの原付で東京

新宿から大阪まで走る番組

映像の中で、岩城さんが

「しかし、壊れないもんだ

ねぇ、あんだけ走って」と

言うシーンがある。

1980年代初頭、既に日本人

は「壊れない原付」を作る

事に成功していた。

私が神奈川から広島まで往

復した原付50も、新車とは

いえ全く壊れる様子もなく、

全開走行を続けてもピスト

ンもシリンダーもクランク

も全くなんともなかった。

マシンからしたら、新車の

ゼロkmから納車後いきなり

3,000kmを走られた感じだ

ろうが、びくともしなかっ

た。

それ以前の50原付とかはよく

トラブルになっていたのは

事実だ。

広島県の三原まで原付に乗っ

て行った時、昔古い時代にバ

イクに乗っていた親戚の叔父

や叔祖父たちは一様に言って

いた。

「ようエンジンが焼けんかっ

たのう」「ほうよ。今のは

丈夫なもんじゃのう」「これ

で来たんきゃ?くぁ~。よう

走るのう」と。

叔父たちの時代のオートバイ

は、排気量に関係なく、よく

壊れたのだ。

私が生まれて初めておしめが

取れたばかりの頃にYDS1に

乗せてくれた叔祖父が一番

驚いていた。私が長距離走行

をしたという事ではなく、そ

れをして壊れないというカワ

サキの2スト原付に驚愕してい

た。なめ回すようにAR50を見

回していた。

壊れないオートバイの先駆者

はホンダとスズキだが、ヤマ

ハとカワサキも頑張っていた。

カワサキは壊れてナンボとい

う感覚をファンは持っていた

が、1980年代以降は、品質が

格段に向上して壊れにくくな

っていた。原付でも空冷2スト

のAR50などは最高だった。

但し回転は9000rpmで頭打ち。

ホンダのMBX50はレーサーの

ように上まで回った。(あれ

は絶対に7.2PS以上だと私は

読んでいる。1988年のNSRの

公式馬力が嘘だったように)

1970年代にホンダとヤマハの

いわゆるHY戦争が開始され、

80年代には激烈な市場争いが

展開されていた。

そうした中で、他社よりも優

れた品質を開発する事に磨き

がかかった。

特に原付買い物スクーターの

品質向上が著しかった。

バイクブームも去った1990年

代末期に、原付の売れ行きに

陰りが見えた頃、ヤマハが

当時人気だったパフィをCM

に採用して原付スクーター

VINOを発売した。

これがもう爆発的ヒット。

斜陽に向かいかけた原付スク

ーター市場に再び火をつけた。

ヤマハ初期ビーノは、ヤマハ

の2ストエンジンを搭載して

いるのでかなり丈夫で壊れな

い。

私の個体も乗り潰しのように

乗りに乗って、実走行距離が

45,000kmを超えてもピンピン

だった。なんだこれ?と正直

思った。

ヤマハのバイクは壊れない。

ホンダのバイクも壊れない。

スズキのバイクは壊れようが

ない。

カワサキのバイクは凡そ壊れ

ない。

そういうのが日本製オートバイ

になっていた。

外車はかみさんの2ストベスパ

にしか乗った事がないが、何

かと不具合も発生しやすかっ

たし、友人のドカもよく不具

合を発生させていたし、アメ

車もそうだった。

米国の某メーカーなどは日本

製パーツを使い始めてから壊

れなくなったというし、映画

『バックトゥザフューチャー』

でも「日本製が今は世界一」

というシーンが出て来る。

日本の工業技術力の最頂点が

1980年代~90年代だったとい

えるだろう。ITの世界でも日

本が世界トップの技術だった。

今は見る影もない。

ショボ~ンというのが日本の

産業界だ。

その原因は主として世代交代

によるものだろう。

工業力や技術は、人間が実行

するものだからだ。

担う層の人の中味が変質すれ

ば、それは即座に国力に現れ

る。

頭を馬鹿に作為的に作られた

ゆとり世代が担う今の日本に

未来が見えるとは思えない。

これは先入観ではなく、あり

とあらゆる分野での現実を

見て。

私の二回り齢上の世代の日本

人が一番凄かったのではない

かなぁ。

戦後の日本を土台で支え、か

つ最先端部分でも支えていた

年代の人たちが。

そういう年代層の人たちが作

ったのが歴史上最高峰の1980

年代~90年代の二輪だったし、

他の産業分野でもそうだ。

日本人がフロッピーディスク

を発明して世界革命を起こし

たのも、そうした世代の人た

ちが世界を変えていた現実の

一つだった。