(1986年10月発売のナイフ

マガジン創刊号の広告から)

37年前のナイフマガジン創

刊号に岐阜県関市の刃物屋

さんのこの広告が載っている。

「今年度のSHOT SHOW(全

米最大の銃、ナイフ、アウト

ドアー新商品発表展示会)で

関係者と訪問者に驚きと溜息

をつかせ話題となった、ブロ

ーニング社開発デザインによ

る新素材ザイテルにウッドマ

イカルタを美しいコンビネー

ションでインレイドした最新

のナイフ。超軽量設計の為、

長時間の解体作業にも、携帯

にも疲れを感じさせない最高

傑作品」

「(注)輸出用ナイフの為、

国内販売は数に限りが有り

ますので品切れの際はお許

し願います。」

このナイフ、手元にある(笑

なんか、大袈裟な宣伝文句だ

なあ(笑)。

今の時代となっては、何てこ

とのない合成樹脂素材ザイテ

ル(当時は新素材だった)に

マイカルタ(これも新素材)

を合体させたハンドルだが、

当時はポリマー素材の銃さえ

なく、合成樹脂そのものも耐

久性のないものばかりだった。

NASAが使用したマイカルタ

も天然素材に人口樹脂を含浸

させた新素材で、各種産業部

門では、まだ試験運用的な手

探りの状態だった。

ギターメーカーのマーティン

社は78モデルのD28のナット

等に新素材のマイカルタを使

用したが、倍音性の問題から

か、すぐに採用は取りやめに

していた。

1986年になっても、時代はま

だ金属と純天然素材が合成樹

脂素材よりも卓越していた時

代であったのだ。

その少し前の頃の映画の一つ

に、主人公が家具屋に勤め、

「これは最新の合成皮革です。

どうです、本物の革のようで

すが、飲み物をこぼしてもサッ

と拭くだけで綺麗になります」

というような台詞があった。

人口素材が出始めたのが1950

年代からだが、現代のように

完璧な人口樹脂が登場して普

及たのは1980年代の後半だっ

たのである。

ビリヤードのキューの先角な

どは、よほど安いキューでな

い限りは、天然の象牙性が普

通だった。

だが、新素材のデルリン(デュ

ポン社が開発した産業構造樹

脂)を最新技術の賜物として

バラブシュカやザンボッティ

は1950年代、1960年代に積極

的にキューのパーツに使い始

めた。

ちょうど、1986年時点でのナ

イフのハンドル素材の変化は

1960年代のビリヤードのキュー

の素材変化と精神的バックボ

ーンが似ている。

「最新の」を売り物にするこ

とが何よりも価値を持った

「伸び行く産業と人類の科学

技術」が信用されていた時代

だったのである。

21世紀に入った現在は、そう

した物質主義、産業増殖主義

が見直されて、回顧主義的な

スローライフやエコや環境保

全などが嗜好されるような時

代になっている。

1986年は、トイガンの世界で

は、ようやくガスガンが前年

に初めて世に登場し、造形も

モデルガンのリアルさが加味

され始めた頃だった。サバイ

バルゲームは日本での開始後

3年目に入っていた。

この1986年からサバゲは芸能

人の間でも爆発的な人気とな

って行く。

先鞭をつけたのは所ジョージ

さんだ。

それまではモデルガンを使っ

た漫画家への「突然襲撃」を

繰り返していたのだが、戦い

の場は野外へと転換された。

(所さんの銃は極悪SS9であり、

のちにこち亀でモチーフにさ

れた。所さんの銃は100m位

の向こうからベアリングや貝

殻弾が飛んで来た。カスタム

は蒲田のむげんさんが手掛け

ていた。1984年時点では女優

の滝川真子ちゃんも所ファミ

リーのサバゲメンバーだった。

勝てないからと、彼女もSS9

をむげんで特注していた。

彼女はトリコロールカラーの

ヤマFZR400Rに乗っていて、

時々京浜島や臨海野鳥公園の

あたりを一人で走っていた。

まあ、ナイフも古けりゃ、話

題も古いってやつでして(笑

滝川真子さんご本人は、実際

に見ると、とんでもなく可愛

いかったす。

真夏の盛夏には上はメッシュ

ジャケット、下はチノパンで

乗る事が多い。

でも実はボトムズの中には膝

のプロテクターを装着してた

りする。

真冬の場合、革パンの下には

防寒アンダーウエアを履くが、

パンツの外にはオーバーパン

ツも履いたりする。スノボ

ウエアみたいなやつ。

基本的に一年中オートバイに

乗る。

真冬でも積雪と路面凍結が無

い限りは乗る。

夏シーズン限定乗り物として

私はオートバイとつきあって

いない。年がら年中乗る。

そんなもん。

「三角乗り」という。

大人用の自転車に子どもが

乗る時の必須テクニックだ

った。

この自転車は「重荷(じゅ

うか)用」と呼ばれる荷台

が丈夫な自転車だ。

この三角乗りは1960年生ま

れの私の世代頃までは知っ

ているのではなかろうか。

この画像の少年は多分私の

15~18歳くらい年上かと思

われる。

なぜ子どもたちがこういう

自転車の乗り方をしていた

のか。

それは子ども用自転車など

は敗戦国日本には無かった

からだ。

毎日食べる物さえ無かった。

なぜ?

戦争をしたから。

一億玉砕をうたい、実は日

本人全員が日本人によって

殺されようとしていたのが

昭和の大戦だった。

私の世代頃までが「昭和」

の戦後を知っていた世代で

はなかろうかと思う。

戦後のまだ日本全体がとて

も貧しかった時代から高度

経済成長が開始した頃とい

う時代は、毎日がめぐるま

しくどんどん変化した。町

も人も世の中の仕組みも。

高度経済成長が終焉した1973

年オイルショック以降は、現

在の21世紀の今とさほど変化

はしていない。せいぜい電子

機器類が高度に発達した低度

だ。

とりわけ、芸能人の現在の形

態は1970年代中期~1980年

代に作られたので、現在も

それが踏襲されている。

アイドルなどは1980年代の

「作り方」と現在もまったく

同じである。

ただ、今のような「出来上が

った後の世界」と、「出来上

がる過程」を見てきたのとで

は、世界観そのものが大きく

異なるということが現実にあ

る。

「歴史に学ぶ」ことの大切さ

というものは、空虚な絵空事

ではなく、現実に人の生き死

にに関わることであり、未来

をどう作るかのことであると

私は思うのだが、今の時代は

なんだか変なことになりつつ

ある。

「戦後世界」があたかも「悪」

であるような風潮が作られつ

つあることに私は非常に危機

感を持つ。

「戦後日本」は決して悪い世

界ではなかった。

日本の現行憲法は米国主導で

「作られた」ものであるとは

いえ、日本に多くの平和で人

を大切にすることについての

光明をもたらしたことは確か

だ。

主権在民、平和主義、基本的

人権の尊重という日本国憲法

の三原則は「戦後世代」は学

校の授業で習ったはずだ。

だが、その三原則さえも「悪」

であるかのように捉えようと

している、あるいは捉えさせ

ようとしている勢力が現在力

を持ちつつある。

戦後の昭和20年代から昭和40

年代まで「世の中をもっと良

くしよう」として自ら動いた

国民がいた時代とは真逆の方

向に日本を持って行こうとし

ている力が、「社会風潮」と

してこの国を支配しつつある。

国民の生活をもっと良くしよ

うとしてかつて国民が動いた

時代とは異なり、この国をど

ういう方向に持って行くか、

という支配者の意図の下に国

民が動員されることに従う

人々が増えるという、戦後日

本の大きな変化が今来ている。

ある方向に国民が総動員され

つつある。一部の勢力によっ

て。

私は、今現在を「暗黒時代の

前夜」だと思っている。

昭和大戦の戦災後に復興し

つつある日本国内で遊ぶ子

どもたち。昭和20年代か。

暗黒の時代、それはまず子

どもたちの笑顔が奪われる。

私が2才の頃の日本とは、

まさにこんな感じだった。

キューポラのある街(1962)

自転車はなぜそこがそうなの

かとよくわからない。

着いてるよ(笑

イプの。

はなくて、ハンドルバーエン

ドに三角吊革みたいなのがあ

って、そこを引っ張るという

わけわかめの仕様。危なくね?

できないの。

う。

なんざましょ、このチャリ。

た。色は早稲田カラー(笑

なるのに、父が面白い事や

っておいらに乗らせてた。

と後ろに向けて上げてセット

して締め付けるのよ。

したら初めて補助輪が接地す

るようにしていた。

だったのに、ある日突然直進

では補助輪が接地しなくなっ

た。フラフラだけど自動二

輪検定の一本橋走行みたい

にして、バランス崩して傾い

たりしないの。

ではなくて、低速バランス取

り系で自転車の乗車走行を

覚えた。

のよね。

前進力を微細にクンクン加え

ると軸線が安定する事を

ら足を離して後ろを私が押

さえて押してバランス取ら

補助輪無しで。結構な速度で。

あとは乗れなくても補助輪

無しでやってみた。

しで乗れるようになった。

と思った。

るようになったら凄く喜んで

た。

大人用の自転車に乗るんだ

と三角乗りなんてのは今

の子は無論やらない(笑

に乗っていた。

昭和戦後児童の定番。

大人用の自転車に乗る。

この乗り方を三角乗りといった。

車とか体育でやるのね。知ら

なかったよ。

車が大好きになって、いろん

な乗り方して見せてた。

り踊ってたりとか。

んて言いながら見てたが、こ

ちとらてんでできやしねえ。

ツナギほしい位てなもん

だったよ(笑

いかもね。

は全く違う感覚とか言ってた。

ら、よく中身わからんけど(笑

一輪車乗れないのにバイクは

ウイリーで走れるのが、これ

また不思議なんだけどさ。

ホンダMT125R(1978年式)

レーシングマシンはまるで

公道市販車のスカチューン

みたいだよね(笑

走行に必要な最低限の装備

しかないから、バッテリー

さえ搭載していない。

走って、曲がって、止まる(※)

ためだけの車両。

オートバイの究極だ。

※

二輪における「止まる」と

いう表現は、完全停止の事で

はなく、走行中に適切な速度

まで任意に減速させることが

できる、という意味を表しま

す。二輪の世界の特殊な表現。

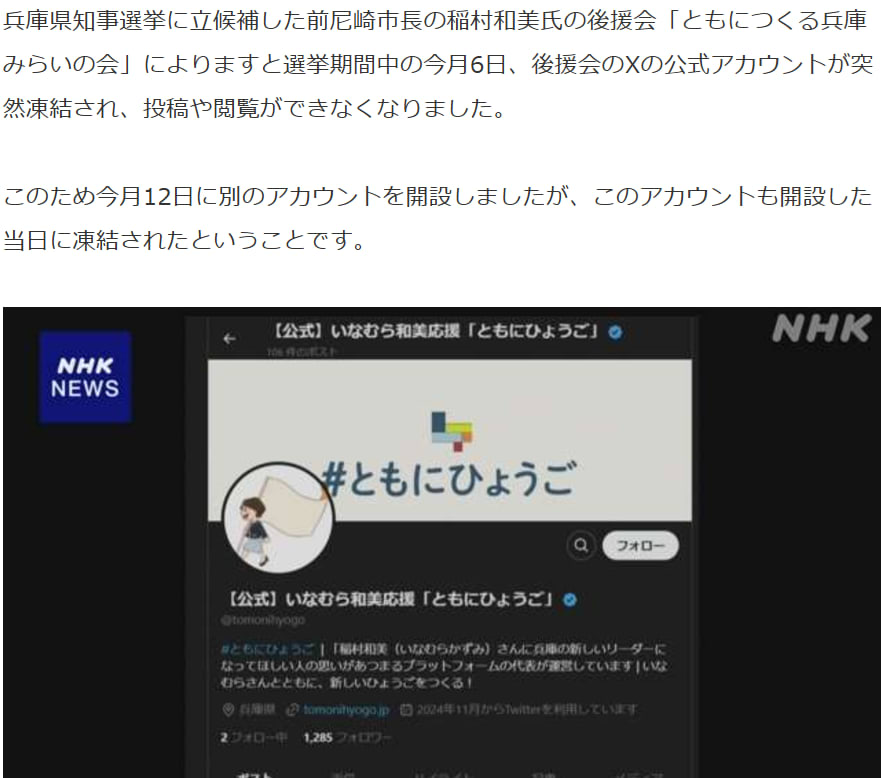

要するに反対勢力による組織

的なサイバーテロでしょ。

闇バイトでの人集めと同じよ

うな方式での。

そうやって、嘘に嘘を重ねて

テロまで実行して、選挙の結

果が出た。

史上まれにみる汚い汚染され

た選挙戦だった。

闇の悪が公的に表に出るよう

な歴史的な選挙。

日本の現代の闇を代表する前

例となった。

歴史的な汚点選挙ともいえる

だろう。

ただ、嘘偽りだろうと偽情報

に左右されて投票してしまう

のが大衆だ、という現実も表

出した選挙だった。

人を騙し、騙された人が投票

権を行使したらどうなるか。

洗脳というものは恐ろしい。

民度とかの問題ではない。

どんな偽情報だろうと、情報

を巧みに拡散させた勢力が実

効支配力を持つ。

これはあってはならない社会

現象なのに、それが起きてい

る。

関東大震災の時の「あいつは

朝鮮人だ。狩れ。殺せ」とい

う流言により起きた虐殺と同

じ現象が現代ではネットSNS

を悪意で行使する連中によっ

て引き起こされている。

現代型の最大最悪の凶暴な暴

力だ。

だが、若年世代はそれに呑み

込まれて、ストレイシープと

して投票権を行使する。浮動

票というのが夢遊票となって。

ナチスがなぜ権力を掌握でき

たのか。

それは疑似民主主義的手法を

採ったからだ。謀略選挙によ

って。

MT125R(1977)

ホンダMT125R。市販レーサー。

乗って走ればよく分かる。

真の名車。

私が高校の頃、サーキットで

は125はホンダMT一色だった。

ヤマハ系チームだろうと、車

が無いのでホンダの市販レー

サーMT125Rを購入してレース

をしていた。

ヤマハが勝てたのは1970年代

初頭の2気筒125レーサーのみ

だった。

MT125Rが出てからはホンダ

が国内では1976年、1977年、

1978年と破竹の3連勝。

ヤマハはホンダMTの絶対王者

の牙城を崩そうとワークスマシ

ンのYZR125を投入し、さらに

市販レーサーのTZ125を1977年

に販売した。

だが、125戦線においては、ホ

ンダの優位性は不動だった。

やがて1980年、市販レーサー

の水冷化によりホンダvsヤマハ

の対決は激烈化したが、ホンダ

はMTの後継機種のRS125R-W

を誕生させ、1980年、1981年、

1982年と再び3年間連続全日本

王者になっている。

ヤマハは1983年をもって125

のレースから全面撤退した。

1993年のレース復帰までヤマ

ハは125クラスでは不在となっ

た。

その間、ホンダRS125Rは全日

本の125クラスはホンダ一色に

染め、世界グランプリにおい

ても1987年以降絶対王者の地

位を揺るぎなきものにした。

すでにWGP500においては

1983年にホンダワークスのフ

レディ・スペンサーがライダ

ー世界チャンピオンとなって

いたが、ホンダが125のライト

ウエイトで世界トップに立つ

のは1988年にレギュレーショ

ンが「125ccは単気筒のみ」と

変更されて以降だ。

それ以降は125はホンダオンリ

ー。

1987年にはホンダは新世界

戦略の前倒しでRS125Rを770

台も生産して全世界のレーシ

ングライダーのプライベータ

ーに供給した。地球上のレー

スで125クラスを走るならば

ホンダ、という世界を確立し

た。

ホンダは500クラスでは1982

年に投入したワークス2スト

マシンがあったが、市販レー

サーには500を持っていなか

った。

これは250でもそうだった。

そこでRS250とRS500を1980

年代中期から投入するのだが、

これがとんでもなく曲がらな

い、転ぶ車だった。

ホンダのMT125Rなどのハン

ドリングはナチュラルでと

ても良いものだったが、排

気量が上がるとホンダの車

は曲がらない、前輪から転

ぶ、というのが定番化した。

最悪のハンドリングの車が

ホンダ、という今でも続く

定番。

これはレーサーでは2ストが

無くなる最後の最後までホ

ンダは解決できなかった。

ところが、125においては

MT時代にはまるでその後の

ヤマハの250レーサーのよう

な極上ハンドリングだった

のだ。

この不思議。

RS125Rについては、私は乗っ

た事が無いのでハンドリング

についてはよく知らない。

ただ、ホンダRS250などは

ヤマハTZ250がごく普通の

普通に曲がるレーシングマ

シンの時代、ホンダ車は転び

まくっていた。

曲がらない、転ぶ、という

ホンダの車の代表車がRS250

だった。

ヤマハTZからRSに乗り換えた

レーシングライダーは全員に

近い数が初乗りでスッ転んで

いた。累々とコースに横たわ

る、まるでアメリカの墓地の

白い墓標のように。

現実的にヤマハ車でコースを

走りながら目の前でそれを見

たら、完全プライベータ―な

らば市販レーサーでホンダの

RS250を選択する気にはなら

ない。いくらエンジンがパワ

フルだろうと。

それほどひどい仕上がりの

市販レーサー250がRSだった。

RS500については乗っていな

いので私はよく知らない。

とにかく、1977年前後のホン

ダMT125Rは名車中の名車と

いえるマシンだった。

車体がコンパクトなので、長

身のライダーたちには窮屈だ

ったけど。

乾燥重量は70kgを切っていた。

今のヤマハ(ホンダ製造)の市販

公道車の原付ビーノが80kg超

なので、レーサー125のMTは

ビーノよりも10kg以上軽い。

実際に扱うと当時の50原付ロ

ードモデルみたいな感覚だっ

た。否、それより軽い。

レーシングマシンというのは

それ。250で100kg程だったし、

500で130kg位だった。

軽くなければ速度競技では勝

負にならなかった。

一番パワーウエイトレシオを

落とす効果的な方法は、ライ

ダーが太らない事だった(笑

体重は身長に関係なく50kg

台がベストだっただろう。

どのクラスでも。

世界のトップライダーの殆ど

が身長160cm台前半~中半で

あるのは、競馬のジョッキー

と同じ物理的な原理が働いて

いるのだろう。

ケニー・ロバーツも身長160

程だし、他の世界のトップ

ライダーたちは歴史的に誰も

が背の高くないライダーが多

い。プロレスラーや相撲取り

やNBAのバスケ選手のような

体型のレーシングライダーは

いない。

マシンの操作性と体重の軽量

な乗り手によるパワーウエイ

トレシオの有効性が合体する

のは小柄で軽量の機敏なライ

ダーがレースには適合してい

るのだ。

軍隊の特殊部隊に似ている。

機敏な動作と身体能力が求め

られる軍の特殊部隊では、長

身者は一人もいない。これは

世界最強の英軍海兵隊コマン

ドゥやSBSにおいても。

だが、過酷な訓練を経ている

のでタフネス。

ロードレーシングライダーも

同じだ。

小柄で機敏だが、ひ弱なので

はない。レーシングライダー

は異様にタフネス。

MT125R(1978)。

RSCとはHRCの前身。