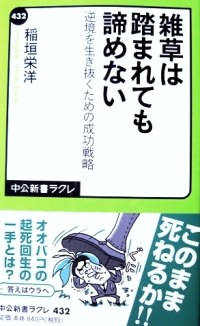

【副題「逆境を生き抜くための成功戦略」】

「雑草という草はない。どの植物にも名前があって、それぞれ自分の好きな場所を選んで生を営んでいる」。昭和天皇はこう侍従にお言葉を掛けたという。雑草を長年研究してきた著者も「雑草は自ら逆境に生きる道を選び、そこで生き抜く知恵を進化させてきた」とし、「そのしたたかな生き方が1つでもあなたの生きるうえでのヒントになれば」という。

著者の稲垣氏は1968年静岡市生まれで、岡山大学大学院農学研究科を修了した農学博士。専攻は雑草生態学。農林水産省を経て、現在は静岡県農林技術研究所上席研究員、静岡大学客員教授を務める。著書に「身近な雑草の愉快な生きかた」「都会の雑草、発見と楽しみ方」など。

本書は「逆境が知恵を授ける」「雑草が生き抜くために身につけた5つの力」「雑草はどう生き、どう死ぬか」「雑草と生きる」の4章構成。その間に「雑草の素顔」としてハコベ、エノコログサ、メヒシバなど13種の代表的な雑草を紹介している。雑草の生き抜くための5つの力として適応力、再生力、反骨力、忍耐力、多様力を挙げる。

オオバコは「踏まれること」を巧みに利用して繁栄しているという。オオバコの種子は水に濡れると粘着液を出し、靴や動物の足にくっついて分布域を拡大するそうだ。ヒエの1種タイヌビエは引き抜かれないようにイネになりすまして肥料を吸い、時が来ればイネより頭1つ茎を伸ばして花を咲かせ、あっと言う間に種子をばらまく。

〝鉄道草〟の異名があるキク科のヒメムカシヨモギは肥沃地や痩せ地など環境に応じて固体サイズを自由に変える。花を咲かすことができる限界の〝臨界サイズ〟が、ヒメムカシヨモギのような雑草は極端に小さいという。また雑草の多くは地下茎をわざとちぎれやすい構造にして、トラクターのロータリーに絡ませて畑から畑へ分布域を広げていく。

スギナは1m以上も地下茎を伸ばすことから「ジゴクグサ」の異名を持つ。原爆を落とされた広島で、真っ先に緑を取り戻したのはスギナだったそうだ。「雑草たちは地上の喧騒をよそに、地中奥深くへもぐり、じっと戦況を窺っている」。このスギナやハマスゲはその「集中力」と「持続力」で道路のアスファルトさえも突き破る。芽の先端付近の細胞の圧力は10気圧にも及び、プロボクサーのパンチの破壊力に相当するそうだ。

雑草にも世界を股にかける〝コスモポリタン〟がいる。北米原産のスズメノカタビラは熱帯から寒い地方まで生息域を広げ、ヨーロッパ原産のシロツメクサや熱帯出身のスベリヒユも世界中に広がっている。雑草は「パイオニアプランツ(開拓者植物)」としての特性も持つ。人間が破壊した環境や洪水・土砂崩れなどの自然災害で破壊された不毛の地にいち早く生える。

雑草の中には寒い冬をロゼット状で過ごすものが多い。タンポポ、ナズナ、マツヨイグサ、ホトケノザ……。日の当たる面積を最大限確保するため、葉を地面すれすれに放射状に広げる。雑草は厳しい環境の中で仲間がおらず1個体だけで生えることも珍しくない。そのときのために雑草は自分の雌しべに自分の花粉をつけて受精する〝自殖〟の機能も発達させている。「逆境は味方である。敵ではない。これこそが雑草の生き方の真髄なのである」。