桂離宮 参観 ④「舟溜まり場のある笑意軒・書院」のつづき・・・

書院を横目にして、書院と並んで池に面して建つ観月のための茶亭へ

書院を横目にして、書院と並んで池に面して建つ観月のための茶亭へ

月波楼(げっぱろう)

「楼」とは月見用の建物をいい、月波楼は池に映る月をみるための建物で

むくりをつけた柿葺の寄棟屋根に、切妻の口の間が出張った茶屋敷です。

間取りは正面中央の土間をかこむように

一の間・二の間を配し、中の間に口の間を付設した格好です。

中の間は、月波楼のなかで池に臨んで最も見晴らしがよく

池の向こうには、写真右端の「松琴亭」がみえています。

この部屋から、池に映る月を楽しんでいたのでしょうね。

月波楼の名は、白楽天の西湖詩の句

「月は波心に・・・」より引用したものです。

土間の正面奥の部屋です。

土間の西端、膳組の板間は切り込んで長炉や釣戸棚が設けられ

使い勝手よく配置され、前面が開放されています。

========== 中門から御輿寄前庭へ==========

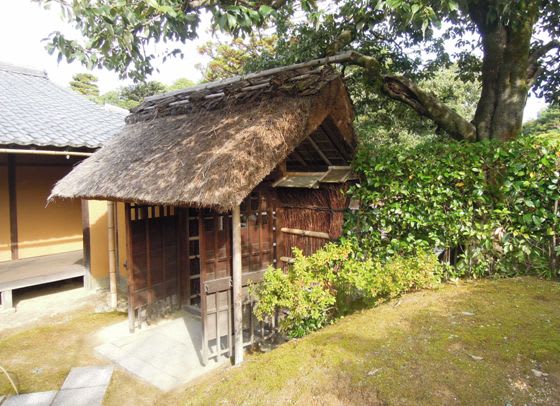

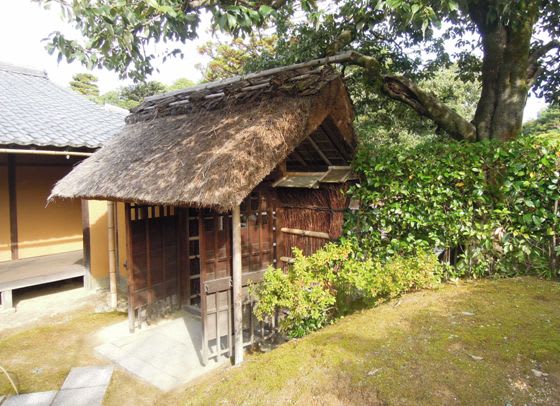

中門(ちゅうもん)

月波楼の膳組前の近くに階段があって

下りていくと、茅葺切妻屋根の簡素な棟門形式の中門がありました。

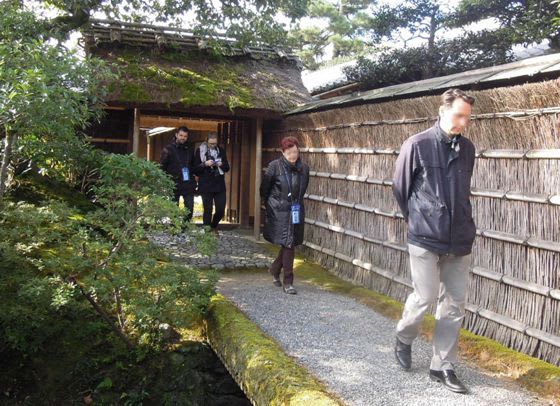

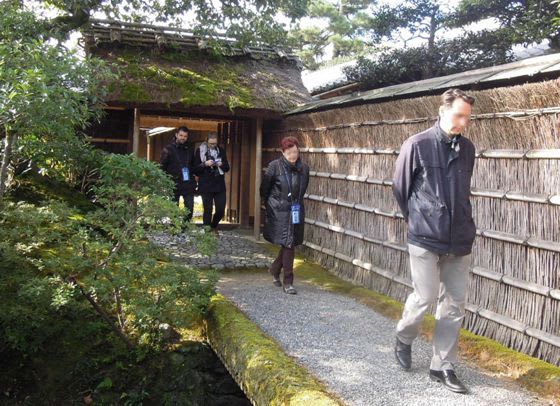

御興寄(おこしよせ)前庭

中門を通らず左に行くと、深々とした杉苔に覆われた「御輿寄(玄関)」

が広がり、中門から御輿寄まで敷石や畳石が連なっていました。

足下には「田」の字形の石、四枚の方形の「く」の字形の切石が配置され

さらに一枚の切石は御輿寄に延びる畳石へと向かい、こうした敷石の配置は

輿の円滑な進行を意図し、幾何学模様を描いた視覚的にすぐれた意匠です。

中門を通って、黒文字垣に沿って進んでいくと

お池の方に見えたのは・・・

衝立松(ついたてまつ)

池の岬の先端に「衝立松」と呼ばれる小ぶりの松がみえました。

衝立松の名は、両側の生垣と共に池の眺めをさえぎる衝立の役目を果たすことに由来しますが、かつてここには「住吉」の松と呼ばれる大松があり、この松と相対するように対岸の松琴亭の傍らには「高砂」の松が立っていたと言われています。

スタート地点でもあるこの場所で、庭園の参観が終わりました。

書院に入れなかったのは残念ですが、素晴らしい庭園ばかりでした。

「京都・桂離宮 参観」2015年11月は、これで終わりますが

番外編の、桂離宮独特の「穂垣・笹垣」へ続きます。(^^ゞ

「楼」とは月見用の建物をいい、月波楼は池に映る月をみるための建物で

むくりをつけた柿葺の寄棟屋根に、切妻の口の間が出張った茶屋敷です。

間取りは正面中央の土間をかこむように

一の間・二の間を配し、中の間に口の間を付設した格好です。

中の間は、月波楼のなかで池に臨んで最も見晴らしがよく

池の向こうには、写真右端の「松琴亭」がみえています。

この部屋から、池に映る月を楽しんでいたのでしょうね。

月波楼の名は、白楽天の西湖詩の句

「月は波心に・・・」より引用したものです。

土間の正面奥の部屋です。

土間の西端、膳組の板間は切り込んで長炉や釣戸棚が設けられ

使い勝手よく配置され、前面が開放されています。

========== 中門から御輿寄前庭へ==========

中門(ちゅうもん)

月波楼の膳組前の近くに階段があって

下りていくと、茅葺切妻屋根の簡素な棟門形式の中門がありました。

御興寄(おこしよせ)前庭

中門を通らず左に行くと、深々とした杉苔に覆われた「御輿寄(玄関)」

が広がり、中門から御輿寄まで敷石や畳石が連なっていました。

足下には「田」の字形の石、四枚の方形の「く」の字形の切石が配置され

さらに一枚の切石は御輿寄に延びる畳石へと向かい、こうした敷石の配置は

輿の円滑な進行を意図し、幾何学模様を描いた視覚的にすぐれた意匠です。

中門を通って、黒文字垣に沿って進んでいくと

お池の方に見えたのは・・・

衝立松(ついたてまつ)

池の岬の先端に「衝立松」と呼ばれる小ぶりの松がみえました。

衝立松の名は、両側の生垣と共に池の眺めをさえぎる衝立の役目を果たすことに由来しますが、かつてここには「住吉」の松と呼ばれる大松があり、この松と相対するように対岸の松琴亭の傍らには「高砂」の松が立っていたと言われています。

スタート地点でもあるこの場所で、庭園の参観が終わりました。

書院に入れなかったのは残念ですが、素晴らしい庭園ばかりでした。

「京都・桂離宮 参観」2015年11月は、これで終わりますが

番外編の、桂離宮独特の「穂垣・笹垣」へ続きます。(^^ゞ

桂離宮の記事、楽しませていただきました。

桂離宮は実は実家のそばにあるんですよ!

今はずっと東京なので、京都に帰るタイミングで

事前予約をするのですが、なかなか取れず、

今まで入ったのは二回だけです(汗)

実家に住んでいれば、ここは散歩コースとなる

いい場所なんですが(笑)

コロナ禍でまたしばらくは京都に帰れなさそうです><

楽しんで頂けて嬉しいです! (^^♪

ご実家が桂離宮のそばで、散歩コースとは羨ましいですね。

私は、京都迎賓館を参観したあと

桂離宮にも行きたくなり、3か月後に初めて行きました。

桂離宮は、一度しか行ってませんが

庭園を歩いた時のことは、今でもよく憶えています。

cyazさんも歩かれたと思いますが・・・

桂川の土手沿いで見た、境域をくぎる笹垣(桂垣)も素晴らしかったです。

コメントありがとうございます。