2019年11月21日、高崎市箕郷町の下田邸を見に

行ってきました。また、近くの箕輪城にも寄ってきました。

旧下田邸書院及び庭園は、箕輪城主長野氏の重臣であった

下田大膳正勝の子孫が落城後この地に土着し、代官として

居を構えた屋敷跡で、高崎市の箕郷支所のすぐ傍にありま

した。広大な敷地跡が支所になったのですね。

下田邸へは、支所の建物側から入りました。

入口の所にあった水源。ここから出た水が邸内を流れて

渡って行きました。

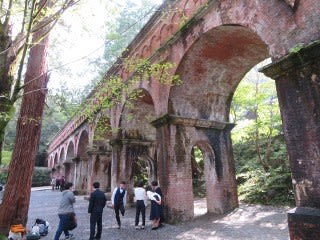

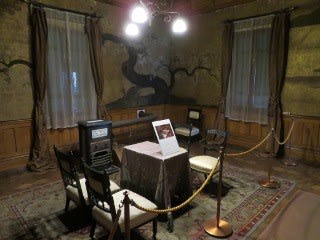

書院前です。

ちょっと引いて左側の庭園も入れ込んで撮りました。

書院の庭側へ回って撮りました。

少し右に動いて庭を正面から撮りました。なおこの庭は、

あの忠臣蔵で有名な堀部安兵衛が築造したものだそうです。

「青翠園」との名がついていました。

庭の中を歩いて行きました。

木の間から書院を撮りました。

庭の小路が行きついた所から池越しに書院を撮りました。

紅葉が見事でした。

庭とは反対側に蔵がありました。何が残っているので

しょうね?

その蔵前から書院を撮りました。

下田邸を見終った後、近くの箕輪城も見て行くことに

しました。

箕輪城は、搦手口から入りました。最初に着いたのは

二の丸跡でした。

そこから右手へ回り、本丸跡に行きました。広いですね。

もう一度二の丸に戻り、左の方へ歩いて行きました。

写真は大堀切です。

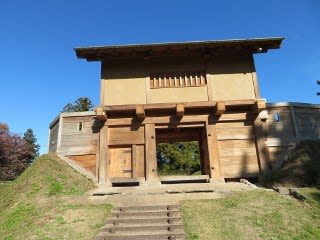

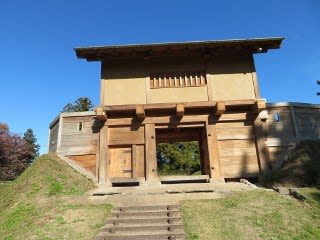

その先が郭馬出で、その端が西虎口。再現された西虎口門

がありました。

門の表側。

また二の丸へ戻り、渡った大堀切の左に行った所が

三の丸跡。

三の丸から堀切へ下り、回った先の御前曲輪。ここから

本丸へ出て、二の丸、搦手口と歩み箕輪城を後にしました。

下田邸、江戸時代の屋敷の面影を十分残していました。

いままで近くを何回も通っていましたが、気が付きま

せんでした。今回山の仲間が教えてくれて、早速見に

行ってきました。

行ってきました。また、近くの箕輪城にも寄ってきました。

旧下田邸書院及び庭園は、箕輪城主長野氏の重臣であった

下田大膳正勝の子孫が落城後この地に土着し、代官として

居を構えた屋敷跡で、高崎市の箕郷支所のすぐ傍にありま

した。広大な敷地跡が支所になったのですね。

下田邸へは、支所の建物側から入りました。

入口の所にあった水源。ここから出た水が邸内を流れて

渡って行きました。

書院前です。

ちょっと引いて左側の庭園も入れ込んで撮りました。

書院の庭側へ回って撮りました。

少し右に動いて庭を正面から撮りました。なおこの庭は、

あの忠臣蔵で有名な堀部安兵衛が築造したものだそうです。

「青翠園」との名がついていました。

庭の中を歩いて行きました。

木の間から書院を撮りました。

庭の小路が行きついた所から池越しに書院を撮りました。

紅葉が見事でした。

庭とは反対側に蔵がありました。何が残っているので

しょうね?

その蔵前から書院を撮りました。

下田邸を見終った後、近くの箕輪城も見て行くことに

しました。

箕輪城は、搦手口から入りました。最初に着いたのは

二の丸跡でした。

そこから右手へ回り、本丸跡に行きました。広いですね。

もう一度二の丸に戻り、左の方へ歩いて行きました。

写真は大堀切です。

その先が郭馬出で、その端が西虎口。再現された西虎口門

がありました。

門の表側。

また二の丸へ戻り、渡った大堀切の左に行った所が

三の丸跡。

三の丸から堀切へ下り、回った先の御前曲輪。ここから

本丸へ出て、二の丸、搦手口と歩み箕輪城を後にしました。

下田邸、江戸時代の屋敷の面影を十分残していました。

いままで近くを何回も通っていましたが、気が付きま

せんでした。今回山の仲間が教えてくれて、早速見に

行ってきました。