ウィキペディアでも河瀬城として記載されているが別所、(河瀬馬場町の河瀬神社付近)

1337年に、源平の戦いで活躍したといわれる那須与一の子孫の宗政が建てたといわれています。

1337年に、源平の戦いで活躍したといわれる那須与一の子孫の宗政が建てたといわれています。

那須与一は、源義経につかえた勇敢な武士の一人であり、屋島の戦いにおいて、平氏の舟のへさきにたてられた扇の的を見事にうちおとした話が有名)です。

また、俗に「白門」と呼ばれる本門には、左甚五郎が作ったといわれる「龍」の彫刻があり、これにまつわる伝説も残されています。

山門がたてられた当時、彫刻の龍は寺の南にあった堂前川に夜な夜な水を飲みに出かけ、村人たちをおそれさせました。

そこで、和尚さんの指示により龍の頭に五寸釘をうちこんだところ、おさまったということです。

現在は、浄土真宗本願寺派のお寺として、阿弥陀如来を本尊としてまつっています。

また、1603年につくられたといわれる枯山水の名庭が、今も一部が残されています。「ふるさと・かわせ」

お城のデータ

所在地:彦根市南川瀬町 map:http://yahoo.jp/nGU4E6

現 状:法蔵寺・宅地など

遺 構:土塁(消失か)

区 分:平城

築城期:南北朝時代(1336-1392)か

築城者:京極宗氏の子:定信が池田姓を名乗り池田定信姓

城 主:河瀬大和守秀宗

目標地:法蔵寺

駐車場:法蔵寺前に法蔵寺参拝者駐車場、妙境寺跡駐車場

彦根市史跡

訪城日:2014.8.12

お城の概要

仮称)南川瀬城は、法蔵寺付近一帯にあったとされる元来、河瀬城とされてきた城である。

最近の文化財課の文献等の調査により、河瀬城と呼ばれた城館は川瀬馬場町に所在したのだと見直されている。

南川瀬城は、戦国期に戦場となり荒廃した河瀬城から移転した河瀬氏の新城か。

遺構等は確認出来ないが、法蔵寺は付近と比べ微高地となっている。

歴 史

南北朝時代に京極宗氏の子定信が池田姓を名乗って河瀬城を築き同時に天台宗遠久寺を建立したのが始まりである。貞貫、貞親、貞信と続いて一時期美濃に去るが、京極家5代道誉の活躍を支える大きな力となった。

その後は郡家を勤めていた犬上君の子孫にあたる河瀬大和守秀宗が1500年代前半に居城したとされる。

同時期に出城として甘露城・蓮台寺城等を築いた。河瀬氏は犬上君が周辺一帯を治めていた背景からその末裔である河瀬氏は中世末期に多賀神社の大神主としての実権も握っていた。

京極氏が衰退し、浅井氏が江北で勢力を拡大すると、河瀬氏及び支家は浅井氏の傘下となった。

天文21年(1552)に三好長慶に攻められ八木城から敗走してきた香西・波多野連合軍を河瀬氏は匿ったが、周囲を包囲されたため降伏した。

これにより河瀬城は荒廃したため、新たに南川瀬城に居城を移したと考えられる。仏教に厚く帰依していた秀宗は1574年佐目にあった法蔵寺の移転を受け入れ寺院と城郭の一体化したものに変えていった。廃城後は法蔵寺が引き続き当地にあり現在に至っている。

法蔵寺の門前(南西30m)に、武家屋敷か・・・個人住宅が残存します。

参考資料;滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、ウィキペディア(Wikipedia)

本日も訪問、ありがとうございました!!!感謝!!

河瀬城(かわせじょう)は、滋賀県彦根市にあった日本の城。

概要

南北朝時代に京極宗氏の子定信が池田姓を名乗って河瀬城を築き同時に天台宗遠久寺 (おんきゅうじ - 廃寺時期は不明)を建立したのが始まりである。

[1]その後は郡家を勤めていた犬上君 (いぬかみのきみ)[2]の子孫にあたる河瀬大和守秀宗が1500年代前半に居城した。

同時期に出城として甘露城・蓮台寺城を築いた。しばらくは出城である甘露城・蓮台寺城と共に周辺を統治していたが、1552年10月28日に三好長慶に攻められ八木城から敗走してきた香西・波多野連合軍を河瀬氏は匿い周囲を包囲されたため降伏した。

これにより城は荒廃しつつあったが、仏教に厚く帰依していた秀宗は1574年佐目にあった法蔵寺の移転を受け入れ寺院と城郭の一体化したものに変えていった。[3][4]

廃城は諸説あるが、関ヶ原の戦い以前1500年代後半ごろとされている。廃城後は法蔵寺が引き続き当地にあり現在に至っている。2012年の彦根市教育委員会文化財課の調査によると河瀬神社付近の遺構が河瀬城のものと推定され本項の遺構は南河瀬城のものと推定されている。[5]

河瀬氏

上述の犬上君が周辺一帯を治めていた背景からその末裔である河瀬氏は中世末期に多賀大社の大神主として実権を握っていた。

所在していた場所

- 近江国河瀬村南川瀬 (現滋賀県彦根市南川瀬町)

関連項目

-

法蔵寺 (彦根市)

-

称念寺 (橿原市)

-

日本の城一覧

出典

^ 日本城郭総覧220ページ 秋田書店

- ^彦根市役所 カルタで学ぶひこねのれきし

- ^ 『日本城郭大系』11滋賀県 新人物往来社

- ^滋賀県教育委員会編「旧愛知・犬上郡の城」(『滋賀県中世城郭分布調査』5 1987年3月)

- ^ 広報ひこね 2012年5月1日号17ページ 連載企画 - わたしの町の戦国第22回 - 河瀬城 - 河瀬氏ゆかりの平地城館 - (PDF)

外部リンク

彦根市立教育研究所 歩いてみよう調べてみよう わたしのふるさと 13.河瀬小れきしマップ (4)河瀬城跡

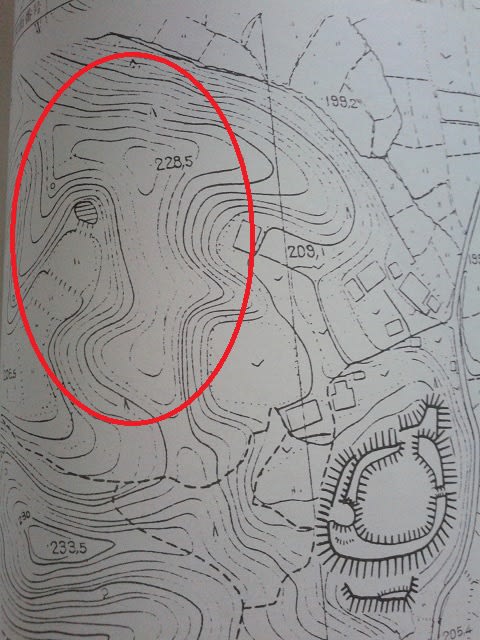

水口御殿概要図

水口御殿概要図 ・・・は古城御殿

・・・は古城御殿

後世の宅地跡

後世の宅地跡 山麓東側に滋賀県教育員会の「文化財を大切にしよう」の碑

山麓東側に滋賀県教育員会の「文化財を大切にしよう」の碑

尾根筋へ

尾根筋へ

尾根筋

尾根筋

尾根の削平地

尾根の削平地 尾根から池を望む

尾根から池を望む

正面 梅垣城

正面 梅垣城

仮称)梅垣奥ノ城

仮称)梅垣奥ノ城 神社参道右手にある『油日館』石碑の裏(南側)に築かれていました。

神社参道右手にある『油日館』石碑の裏(南側)に築かれていました。

甲賀北保育園の南側(佐治川沿いの農道に、駐車)

甲賀北保育園の南側(佐治川沿いの農道に、駐車) 佐治川を渡り

佐治川を渡り  北側から登城

北側から登城

集落側の(筍道)城道

集落側の(筍道)城道

東の土塁

東の土塁

日吉神社バス停

日吉神社バス停

祠と元龍寺・・・多喜城と多喜北城の繋ぎ道(後世)

祠と元龍寺・・・多喜城と多喜北城の繋ぎ道(後世) 愛宕社横に駐車しました

愛宕社横に駐車しました 元龍寺にも駐車可

元龍寺にも駐車可

林道を登り、頂部に土塁を左へ

林道を登り、頂部に土塁を左へ

片矢登・・・櫓台へ

片矢登・・・櫓台へ

元龍寺の正面に多喜北城(竹林の左上)

元龍寺の正面に多喜北城(竹林の左上) 多喜北城遠景

多喜北城遠景 多喜城・・・愛宕社から

多喜城・・・愛宕社から

長屋門の内側

長屋門の内側 門を入ると、正面に止め石!

門を入ると、正面に止め石! 長屋門『大庄屋久保屋敷』の表札(読めませんが)

長屋門『大庄屋久保屋敷』の表札(読めませんが) 羽田陣屋跡と遠景(雪野山城=木の向こう・・・後藤屋敷の詰め城)

羽田陣屋跡と遠景(雪野山城=木の向こう・・・後藤屋敷の詰め城) ハートピア入口に説明板

ハートピア入口に説明板

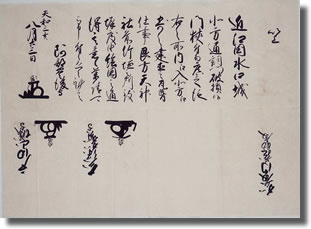

老中奉書(天和3年に水口城の門の立替えを許可する内容

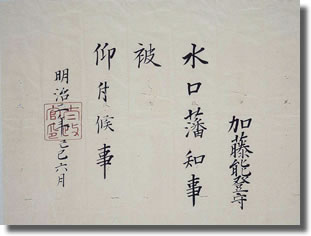

老中奉書(天和3年に水口城の門の立替えを許可する内容 辞令(写)(明治2年に加藤明実を水口藩知事に任じる

辞令(写)(明治2年に加藤明実を水口藩知事に任じる

正面に、岡山城

正面に、岡山城