老いる集落 押し寄せる崩壊の波

地方が疲弊している。止まらぬ人口減小と高齢 化に、都市部との格差が追い打ちをかける。昨 夏の参院選での与党惨敗は、そんな追いつめら れた地方の「反乱」でもあった。地方は再生の道 を踏み出せるのか-。年内にも衆院解散・総選挙 が予想される中で国内各地を歩いた。

地方が疲弊している。止まらぬ人口減小と高齢 化に、都市部との格差が追い打ちをかける。昨 夏の参院選での与党惨敗は、そんな追いつめら れた地方の「反乱」でもあった。地方は再生の道 を踏み出せるのか-。年内にも衆院解散・総選挙 が予想される中で国内各地を歩いた。

日本中がマネ-ゲ-ムに酔い始める中で、警鐘 は静かに鳴っていた。「この集落は自分らの代わ りで終わりだ。もう限界、もう限界・・・」。バブル景 気の足音が近づいていた1986年。長野大教授 の大野晃(67)は、高知県の山村でうめきのも似た住民の嘆きを耳に した。住民の半数以上は65歳以上の年寄り。自らを支える力を失っ た暮らし。大野はそうした集落を「限界集落」と呼ぶことにした。そして 今。地域崩壊の波は町や村を侵食する。「限界集落」は、都市と地方 の格差の象徴となった。徳島と愛媛の県境に近い高知県大豊町。く ねった細い山道を10㌔ほどたどると、奥大田集落が山あいに見えて くる。わずか14世帯21人。

沢も枯れ

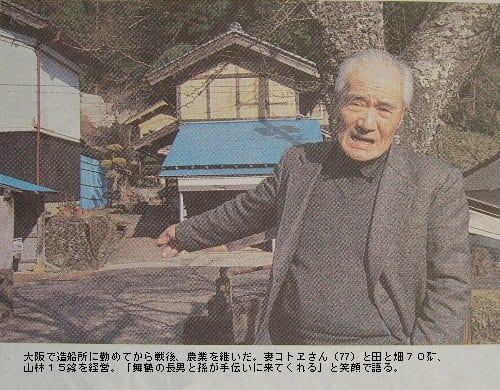

独り暮らしの北村亀子(76)は昨年秋、思わぬ“断水”に見舞われた。 水道代わりの沢水が枯れかかっていた。「人がいなくなって山が荒れ たから・・・」。引き込みホ-スの漏れを直すと、どうにか水か゛流れてく るようになった。北村が集落の外に出るのは、結婚して県内に住む娘 が来たときだけ。買い物は週一度の移動販売が頼りだ。「今はまだ元 気だけど、病院にかかるようになつたら出なければね」集落を囲むスギ はかって多くの仕事を生んだが、輸入材に押され林業は衰退。若者は 仕事を求めて都市に流れ、集落に残った住民は皆、そのまま年を取っ た。住民の4人に3人は65歳を超えている。住民総出だった道路の草 刈も今では外からの応援が頼みだ。区長の吉川政史(57)は「誰も新 しいことをしようとしない。みんな先のことは考えない」。描けぬ将来に もどかしさだけが募る。大豊町は町全体でも65歳以上が半数を超える 限界自治体。限られた税収では、小規模な農地の整備でさえままなら ない。「このままでは人がいなくなるのではないですか」。昨秋、大豊町 長の岩崎憲郎(56)は中学校で生徒から問われて、一瞬答えに詰まっ た。かっての高度成長期。都市部に人を吸い上げられながらも、大豊町 のような地方にも恩恵は回ってきた。都市部で生み出したカネが補助 金や景気対策の形で地方にばらまかれ、道路や施設に形を変えた。 だが、バブル崩壊後、財政難の国からはカネよも、財政再建の名の下 に「ツケ回し」が押しつけられるようになった。

風吹けど

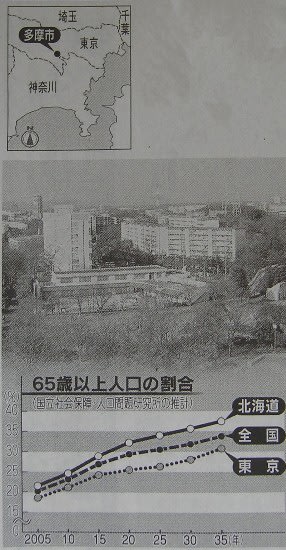

疲弊した地方を前に、国は「地方重視」と言い始めた。昨年の参院選で 農民票を失った与党の党勢挽回策・・・。理由はどうあれ、過疎と高齢化 に押しつぶされつつある限界集落にとって、地方重視の政治の風は慰 めにしか感じられない。「われわれにはもう、風を生かす体力がない」。 岩崎は嘆いた。集落の高齢化は道内でも急速に進み、道は全庁的な検 討チ-ムを設置した。「限界集落」の名付け親である大野の目には、市 町村合併で町の中心部から離れた集落ほど過疎化が進む地方の姿が 見える。北海道もまた、その例外ではない。むしろ、広大なだけにその危 険は大きい。「限界集落になる前に、対策を打つことが重要だ。後手の行 政はコストを高める」残された時間は多くない。 (敬称略)

団結、活性化を模索

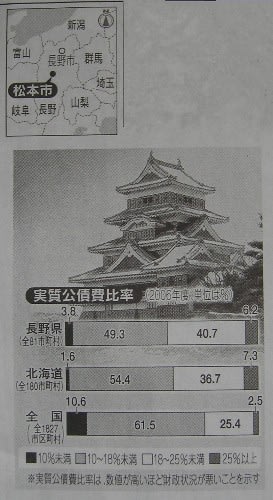

「地域格差」が地方と都市部を分断し、人と冨の偏在をつくり出して いる。この言葉を時代のキ-ワ-ドに押し上げたのは、産業の乏し い地方を置いてきぼりにした経済のグロ-バル化や、高齢化へと突 き進む社会の変容だけではない。国の財政難の中で地方自治体に 自立を迫り、地方交付税を削り取った小泉純一郎政権下の三位一 体改革が、地方の疲弊を一段と加速した。そんな中、過疎化にあえ ぐ小さな集落が、次々と荒廃のふちへとこぼれ落ちていった。人口の 半数以上が65歳を超え、存続の瀬戸際にある「限界集落」は、国土 交通省の2006年の調査で、全国で7878に上る。過疎市町村にあ る集落の12・7%を占める。西日本に多く、全国を十圏域に分けろと その比率は四国か゛20・6%で最も高い。道内は319を数え、比率 は8・0%にとどまっているが、1999年の前回調査と比べて比率は 倍以上に跳ね上がっている。そうした中、過疎の集落を抱える自治体 か゛、団結して活性化を模索する動きも出始めた。昨年11月、限界集 落の再生を目指す「全国水源の里連絡協議会」が発足。上川管内中 川町など道内四町村をはじめ全国から約150の自治体が結集し、国 土保全や環境面での中山間地の役割の重要性を訴えようと、活動の ための基金づくりに乗り出した。再生への取り組みが成果を挙げてい る地域もある。高知県の馬路村はユズの加工品で年間30億円の売 り上げを誇る。農協はこの5年で10人以上が村外から就職した。徳 島県の上勝町では、高齢者らが高級料理に添える季節の花や葉の 出荷に取り組む。1人で一千万以上を売り上げる人もいる。こうした再 生の芽をどう育てていくか。地方は疲弊との闘いの中で新たな奮起を 迫られている。 (敬称略)

畑で作物を栽培する場合、連作するのが基本と なっています。連作すると、土壌に有害生物が増 え、土壌伝染性病害などが発生するからなので す。ところが、水稲は毎年同じ水田で栽培されま す。どうして連作できるのでしょうか。この謎を解く カギは、水田と畑の土壌環境の違いにあります。 大気に接している畑土壌には酸素が含まれていますが、水を張る水 田では酸素が少なく、欠乏しています。このため、水田では酸素を必 要とする土壌病原菌や害虫か゛増殖できず、生息数も減少します。こ のことが水稲の連作を可能にしいるのです。最近、このような水の働 きで土壌を無酸素(還元)状態にして消毒する技術が道南農試(北斗 市)で開発されました。土壌還元消毒といい、フザリウム菌によるネギ 根腐れ委凋病という土壌病害に対する効果か゛明らかにされています。 ネギ作付け前のビニ-ルハウスに有機物(米ぬかなど)を投入後、ほ ぼ水を張った状態にし、地表面をビニ-ルフィルムで覆います。さらに ハウスを20日間密閉し、地温を30度に保つことで、土壌消毒ができ ます。なお、有機物の投入は、より強い還元状態にするためです。

畑で作物を栽培する場合、連作するのが基本と なっています。連作すると、土壌に有害生物が増 え、土壌伝染性病害などが発生するからなので す。ところが、水稲は毎年同じ水田で栽培されま す。どうして連作できるのでしょうか。この謎を解く カギは、水田と畑の土壌環境の違いにあります。 大気に接している畑土壌には酸素が含まれていますが、水を張る水 田では酸素が少なく、欠乏しています。このため、水田では酸素を必 要とする土壌病原菌や害虫か゛増殖できず、生息数も減少します。こ のことが水稲の連作を可能にしいるのです。最近、このような水の働 きで土壌を無酸素(還元)状態にして消毒する技術が道南農試(北斗 市)で開発されました。土壌還元消毒といい、フザリウム菌によるネギ 根腐れ委凋病という土壌病害に対する効果か゛明らかにされています。 ネギ作付け前のビニ-ルハウスに有機物(米ぬかなど)を投入後、ほ ぼ水を張った状態にし、地表面をビニ-ルフィルムで覆います。さらに ハウスを20日間密閉し、地温を30度に保つことで、土壌消毒ができ ます。なお、有機物の投入は、より強い還元状態にするためです。