5日に河口湖町の1500メートル山に登り、6日は筑波山ファンクラブの5月の

観察会「筑波東山麓・新緑の森観察会」に参加した。

よせばいいのに7日に1時間ほど草刈した。

それで完全にダウンしてしまい何もする気が起きない無気力爺さんになった

と言う事で、本日は6日に参加した新緑の森観察会のようすである。

今回歩いたコースの軌跡、一周およそ10.2キロである

集合と解散は、朝日里山学校の駐車場で、前半は菖蒲沢の薬師古道をめぐり

庚申塚の先の分岐から「月折山」方向に向かって林道を歩き、伐採されて

展望の良くなった218メートルの山頂で、昼食と記念撮影、月折山手前の

峠から上青柳方面に下り、ブックカフェでガイドを務めたNさんの入れた

コーヒーで一休み、門構えの立派な茅葺屋根の豪邸を眺めながら、田植えの

始まった田んぼの脇を歩くと、のどかなカエルの歌が聞こえた

いつもなら午後の3時に解散予定なのだが、岩谷古墳に寄り道して石室に

入り石仏群を眺めたり写真を撮ったりしていたら、ゴールの朝日里山学校に

着いたら午後の5時になっていた。

今回の観察会を最後に退会するという年配者の一人を含めて。総勢21名の

参加者だった。

朝日里山学校に行くと、いつの間にか専用の駐車場が作られていて、トレイルラン

でもあるのか、それらしい恰好をした人たちが広がって体操をしていた

観察会の参加者も大勢で、久しぶりに参加した私は、今年の年会費2千円を

払って、「これで私も正式な会員です」などと言って笑わせる。

ガイド役のNさんについて出発すると、傍の畑ににょっきり立っていたのは

「こんにゃく」の花だという。

サトイモ科に属するので、本当の花は苞に包まれて見えないという ホウ!(笑)

奥久慈の方では、コンニャクの栽培が盛んなのだが、花を見るのは初めてだった

ひとしきりコンニャクの話しで盛り上がった。

こんにゃくは、粉にすると白いのだが、海藻などを入れて黒くしているのだという

21名もの参加者になると、話題も豊富でにぎやかである

(毎度の事ですが、プライバシー保護のため、顔に若干のモザイクをかけてあります)

薬師古道に入る直前で、土手に大粒の草イチゴが実っていた

思わずみんなで試食会 私も一口試食 うめぇー(笑)

天満神社がひっそりとたたずむ

数が少ない「リンボク」が光沢をきらめかせて生えていた

筑波山不動院東光寺跡を見上げて、筑波山中禅寺を守護する不動院を

筑波山麓の四方に作られたが、ここは筑波山の東に位置する不動院だったが

今は跡地のみである。

東光寺跡の説明を聞く参加者

続きの写真もここに掲載しますが、すみません一休みします

東光寺跡のすぐ先に、筑波山神社の元となる知足院中禅寺を建てた徳一大師の

小屋跡かある。あくまでも跡であり今建っている小屋の事ではないが誤解する

ひとがいるらしい(笑)

薬師古道には信仰の山らしく、いくつもの石の祠(ほこら)が立っている

薬師堂に抜ける直前に天白稲荷神社があり、今回はこの稲荷大明神によって

見学した

足元にはミヤマナルコユリが所々に咲いている

薬師堂に続く道には美しいシダの生えた林が広がっている

参加者にはシダの見分け方の資料が配られたが、シダに詳しいKZさんに

よると、ここにはベニシダとリョウメンシダが多いという

ベニシダは葉が赤みを帯びていて、両面シダは裏表とも同じように見えるので

その名が有るという。

木漏れ日がシダの林に差し込んで、緑の絨毯を照らす。

やがて薬師堂が見えてくると、苔むした石の階段を一旦降りて弁天池の脇を

抜けていく

弁天池、よどんだ水が少し汚れていた

薬師堂に上がってみた

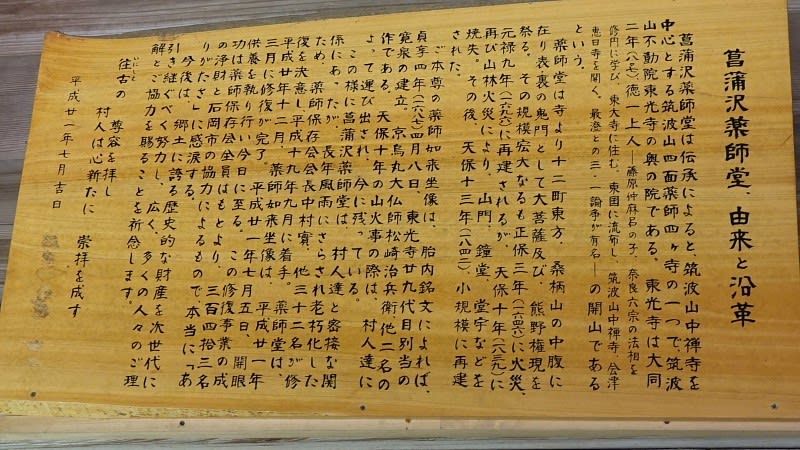

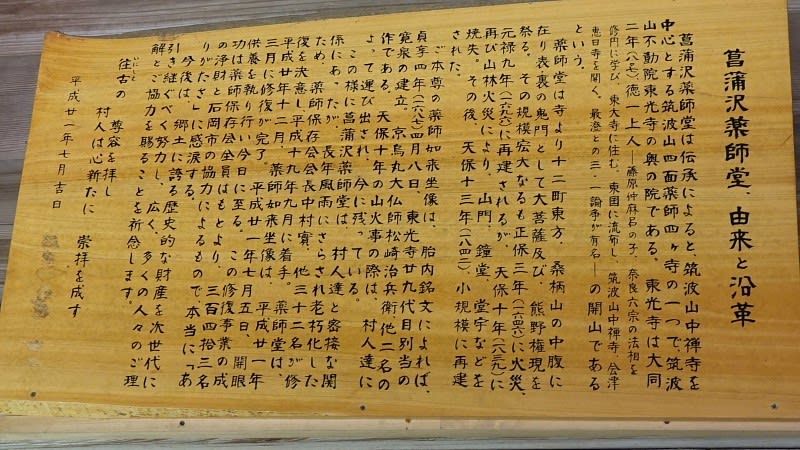

菖蒲沢薬師堂の由来と沿革の説明版がかけられている

私のお気に入りの仁王像、格子の間から撮影したのでピンボケだが

筋骨のたくましさが秀逸だ、特にアバラ骨の表現が独特である

文化財の解説版もある

薬師堂の付近の山の斜面には、苔むした石仏が埋もれるようにして残っている

よく見ると墓石のようなものも斜面に立ち並んでいた。

薬師堂の前でしばらく休憩する参加者

休む人あり観察する人あり

配られたおやつで、穏やかなひとときが過ぎていく

薬師堂からの戻り道は、シダの林の中を抜ける道を回って戻ります

ここから竜神様の所までは、ダラダラした登り道が続きます。

長い年月を歩かれて、溝のようになった道は、意外と手ごわい登り道で一汗

かかされてしまいました

竜神様と呼ばれる巨石と祠、巨石に神が宿るとインカでは言われるそうですが

ここにも素朴な巨石信仰が残っています。

昔は、この辺が水戸の県庁が見えるような展望地だったと言いますが、今は

周囲の木が伸びて、展望がありません。

参加者の一人HSさんの帽子に蝶が止まって離れません

何でもサトキマダラヒカゲという種類だそうです。

本人には見えませんので、ご主人が手鏡を出して見せてあげてました。

竜神様の少し先に、庚申塚と呼ばれる山桜とおぼしき巨木が生えた塚があります

ガイド役のNさんによると、麓には、この塚には歯痛を治すという信仰があり

塚まで登ると歯痛が収まると言われていたといいます。

Nさん曰く、ここまで登ってくりゃー、その間に歯痛も治るわ と笑っています

庚申塚の先で道は数本に分岐しますが、今回はここから月折山の方に続く道を

歩いて行きます。

Nさんによると、この道は筑波スカイラインの子授け地蔵のあるばあが峰に抜ける

道だそうである

この付近では最も標高の高い218メートルの伐採された山についた

所有者が希望する木だけは伐採されずに残してあるという

その木を見上げて観察する参加者、どうも希望の木ではないようだという。

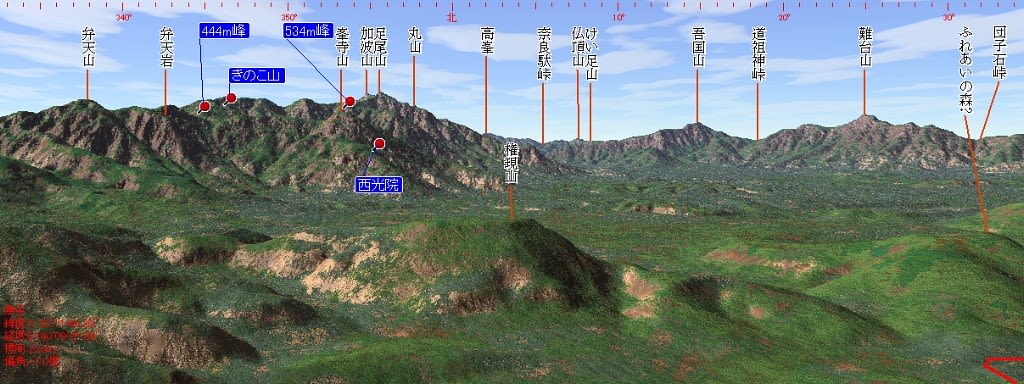

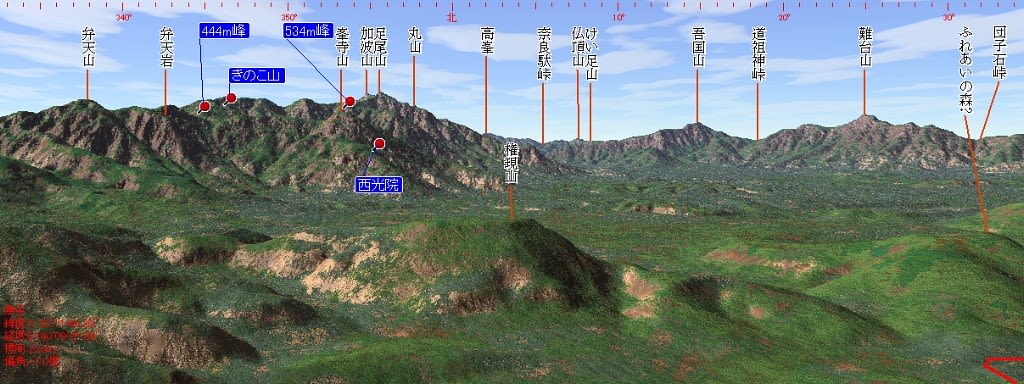

218メールの山頂に登ると、Nさんおすすめの絶景の展望が広がっている

北方向には、左に加波山の山並みが連なり、その右に吾国山、難台山、愛宕山が

連なっている

左の加波山が双耳峰にみえるのは、加波山と燕山であろうと思っていたが

それがとんでもない間違いだった

カシミールで展望図を作ってみると、加波山とその手前の芦尾山が重なって

見えていたのだった。

カシミールによる伐採地からの展望図、ただしきのこ山だけは山頂が陰になり

みえないので、山名が表示されないため、ポイントを作って表示させている

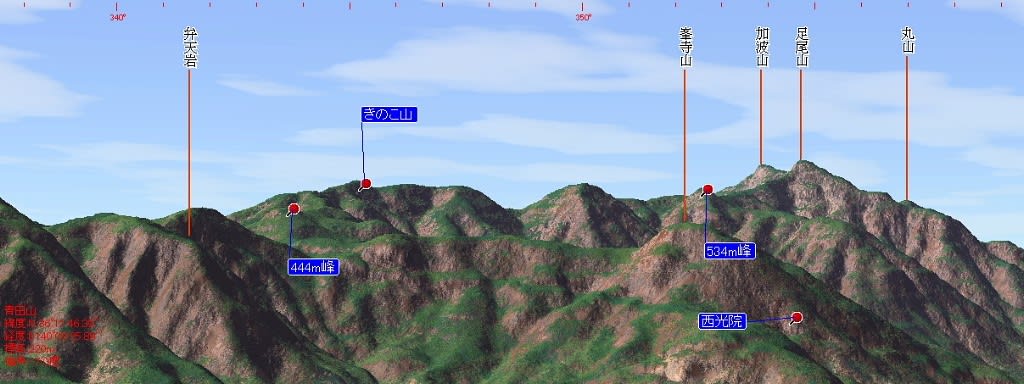

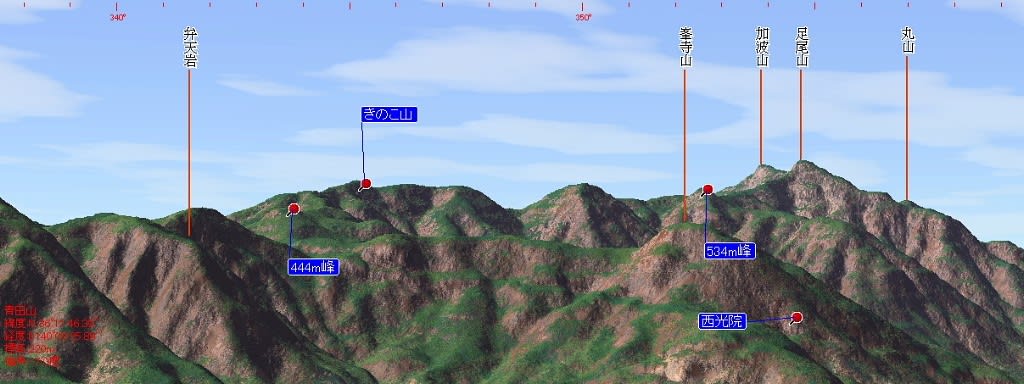

これだと加波山と足尾山の境が判りづらいので、レンズの設定を85ミリにして

展望図を作って確かめた

レンズ85ミリの設定で作った展望図、加波山が足尾山の左後ろになっている

左の弁天山と弁天岩というのは、湯袋から峰寺に向かうルートにある山である

伐採地から見下ろす青柳集落の美しい田園風景

権現山と思しき伐採された山が見えているが、Nさんの話によれば、あの山の

持ち主は、山桜を残すように依頼したので、山桜が伐採されずに残っているという

こちらの山で残されている木は、肌の色こそ白いが、それぞれが違う木であった

伐採した業者が木の種類に詳しくなかったと見える

残された木の一本は、ホウの木で丁度花が開いていた

昼の食事はここで摂ることになり、石や切り株に腰かけて、絶景を眺めながら

食事となった

この伐採地で記念写真を撮ることになり、その準備のどさくさに、私が撮影した

一枚。Nさんが撮影した記念写真には、もちろん私も入っている。

記念撮影の後、再び月折山に続く道を歩き、その昔、小田氏と佐竹氏が激戦を

繰り広げたという〇〇〇峠で、青柳を目指して右に下った

Nさんがサカキ峠とか何とか、峠の名前を言ったが、老人性難聴でよく聞き取れなかった

よく手入れされた植林地を下ってゆくと、やはりシダの林が広がっている

上の斜面のベニシダが逆光を浴びて綺麗だ

長い道のりも観察と交流をしながら歩くと楽しいじかんとなる

途中には、女性の背丈ほどもある「オオマムシグサ」が有って、私は初めてみたのだった

会の代表に教えて貰った「ヤマハタザオ」も咲いていた

道沿いには、ウワバミソウが無数に生えている。

年配の女性が「これはミズという山菜で、筋を取りさっとゆでて おひたしにすると

おいしいのよ」という

何でも山形の方から送られてくるミズは、もっと太くて大きいらしい

しかし、この辺のミズは小さくて細いから、筋を取るといくらも食べるところが無いという

やがて麓に近づくと、林道の交差する一角に、総理大臣橋本龍太郎の名前入りの

賞状が飾られた看板が立っていた

送られたのは、この辺で有名な林業一家であるという。

そういえば、この辺は下枝も落とされてきれいに手入れされた植林地である

賞状の飾られた前の林道を歩く参加者

その先では、林道の整備をしている一家がいて、Nさんの顔見知りらしく

Nさんが御礼を言って通り過ぎる

曲がり角に小さい茅葺の屋根の小屋が見えてくると、そこが悲しい軍馬の物語の

残る場所である

日清とか日露とかいう戦争の時代に、この家の馬が軍馬として徴用され、横浜まで

トラックで運ばれていったという。

ところが、いさ船に積み込む際、その馬が逃げ出して行方不明になったが、一週間

ほどたったある日、その馬がここに戻ってきたという。

トラックで運ばれた馬が、どうして道が判ったのか不思議な話であり、飼い主も

驚いて、大事にしていたが、帰るときの疲労で弱っていたのか、間もなく死んでしまったという

それで、哀れに思った飼い主が、この茅葺の小屋の横に碑を建てて祭っているという

このあたりには、茅葺の家が残っている

ここて私たちは「ブックカフェえんじゅ」に寄り、ガイド役のNさんがいれてくれたコーヒーを

のんびりと楽しむ時間を過ごした。

そこて私は、HSさん夫妻が今年も筑波山で撮影したという緑ニリンソウの写真を

見せていただいた。

いつも私が撮影している場所には、今年は一株もなかったから、うらやましい。

青柳周辺から眺める筑波山は、女体山しか見えず、とても双耳峰の山とは思えない

誰かがロープウェイの山頂駅を、男体山ではないかと疑ったが、双眼鏡で確かめた

かたが、山頂駅の建物だよと言った

ここからは女体山しか見えないよと言い張った私は、その言葉にホッ(笑)

山麓の人家の近くの道に、総苞に触ると痛いトゲのあるアザミが咲いていた

タイアザミかもしれない

最初は時間がないから寄らないという話だったが、最後に寄ったのが「岩谷古墳」

古墳の形としては円墳で、横穴式の石室が二つ続いている複式構造である

人家の前の畑の中に、悠然とそびえている。

中に入ると、おびただしい石仏が並んでいる。

ただ真っ暗闇なので、誰かがスマホの灯りで照らした時に撮影した

古墳の前の畑で作業していた農家の方に断って、畑の縁を歩かせてもらった

車道を歩くのはアブナイと言う事で、朝日里山学校に戻る道は、小桜川の

ほとりの農道を歩いて戻った

解散するときには、夕方の5時を過ぎていた。

それから私は、石岡市内に来ている家内を迎えに行き、なんだかんだで自宅に

戻ったのは7時過ぎだった。

おしまい

観察会「筑波東山麓・新緑の森観察会」に参加した。

よせばいいのに7日に1時間ほど草刈した。

それで完全にダウンしてしまい何もする気が起きない無気力爺さんになった

と言う事で、本日は6日に参加した新緑の森観察会のようすである。

今回歩いたコースの軌跡、一周およそ10.2キロである

集合と解散は、朝日里山学校の駐車場で、前半は菖蒲沢の薬師古道をめぐり

庚申塚の先の分岐から「月折山」方向に向かって林道を歩き、伐採されて

展望の良くなった218メートルの山頂で、昼食と記念撮影、月折山手前の

峠から上青柳方面に下り、ブックカフェでガイドを務めたNさんの入れた

コーヒーで一休み、門構えの立派な茅葺屋根の豪邸を眺めながら、田植えの

始まった田んぼの脇を歩くと、のどかなカエルの歌が聞こえた

いつもなら午後の3時に解散予定なのだが、岩谷古墳に寄り道して石室に

入り石仏群を眺めたり写真を撮ったりしていたら、ゴールの朝日里山学校に

着いたら午後の5時になっていた。

今回の観察会を最後に退会するという年配者の一人を含めて。総勢21名の

参加者だった。

朝日里山学校に行くと、いつの間にか専用の駐車場が作られていて、トレイルラン

でもあるのか、それらしい恰好をした人たちが広がって体操をしていた

観察会の参加者も大勢で、久しぶりに参加した私は、今年の年会費2千円を

払って、「これで私も正式な会員です」などと言って笑わせる。

ガイド役のNさんについて出発すると、傍の畑ににょっきり立っていたのは

「こんにゃく」の花だという。

サトイモ科に属するので、本当の花は苞に包まれて見えないという ホウ!(笑)

奥久慈の方では、コンニャクの栽培が盛んなのだが、花を見るのは初めてだった

ひとしきりコンニャクの話しで盛り上がった。

こんにゃくは、粉にすると白いのだが、海藻などを入れて黒くしているのだという

21名もの参加者になると、話題も豊富でにぎやかである

(毎度の事ですが、プライバシー保護のため、顔に若干のモザイクをかけてあります)

薬師古道に入る直前で、土手に大粒の草イチゴが実っていた

思わずみんなで試食会 私も一口試食 うめぇー(笑)

天満神社がひっそりとたたずむ

数が少ない「リンボク」が光沢をきらめかせて生えていた

筑波山不動院東光寺跡を見上げて、筑波山中禅寺を守護する不動院を

筑波山麓の四方に作られたが、ここは筑波山の東に位置する不動院だったが

今は跡地のみである。

東光寺跡の説明を聞く参加者

続きの写真もここに掲載しますが、すみません一休みします

東光寺跡のすぐ先に、筑波山神社の元となる知足院中禅寺を建てた徳一大師の

小屋跡かある。あくまでも跡であり今建っている小屋の事ではないが誤解する

ひとがいるらしい(笑)

薬師古道には信仰の山らしく、いくつもの石の祠(ほこら)が立っている

薬師堂に抜ける直前に天白稲荷神社があり、今回はこの稲荷大明神によって

見学した

足元にはミヤマナルコユリが所々に咲いている

薬師堂に続く道には美しいシダの生えた林が広がっている

参加者にはシダの見分け方の資料が配られたが、シダに詳しいKZさんに

よると、ここにはベニシダとリョウメンシダが多いという

ベニシダは葉が赤みを帯びていて、両面シダは裏表とも同じように見えるので

その名が有るという。

木漏れ日がシダの林に差し込んで、緑の絨毯を照らす。

やがて薬師堂が見えてくると、苔むした石の階段を一旦降りて弁天池の脇を

抜けていく

弁天池、よどんだ水が少し汚れていた

薬師堂に上がってみた

菖蒲沢薬師堂の由来と沿革の説明版がかけられている

私のお気に入りの仁王像、格子の間から撮影したのでピンボケだが

筋骨のたくましさが秀逸だ、特にアバラ骨の表現が独特である

文化財の解説版もある

薬師堂の付近の山の斜面には、苔むした石仏が埋もれるようにして残っている

よく見ると墓石のようなものも斜面に立ち並んでいた。

薬師堂の前でしばらく休憩する参加者

休む人あり観察する人あり

配られたおやつで、穏やかなひとときが過ぎていく

薬師堂からの戻り道は、シダの林の中を抜ける道を回って戻ります

ここから竜神様の所までは、ダラダラした登り道が続きます。

長い年月を歩かれて、溝のようになった道は、意外と手ごわい登り道で一汗

かかされてしまいました

竜神様と呼ばれる巨石と祠、巨石に神が宿るとインカでは言われるそうですが

ここにも素朴な巨石信仰が残っています。

昔は、この辺が水戸の県庁が見えるような展望地だったと言いますが、今は

周囲の木が伸びて、展望がありません。

参加者の一人HSさんの帽子に蝶が止まって離れません

何でもサトキマダラヒカゲという種類だそうです。

本人には見えませんので、ご主人が手鏡を出して見せてあげてました。

竜神様の少し先に、庚申塚と呼ばれる山桜とおぼしき巨木が生えた塚があります

ガイド役のNさんによると、麓には、この塚には歯痛を治すという信仰があり

塚まで登ると歯痛が収まると言われていたといいます。

Nさん曰く、ここまで登ってくりゃー、その間に歯痛も治るわ と笑っています

庚申塚の先で道は数本に分岐しますが、今回はここから月折山の方に続く道を

歩いて行きます。

Nさんによると、この道は筑波スカイラインの子授け地蔵のあるばあが峰に抜ける

道だそうである

この付近では最も標高の高い218メートルの伐採された山についた

所有者が希望する木だけは伐採されずに残してあるという

その木を見上げて観察する参加者、どうも希望の木ではないようだという。

218メールの山頂に登ると、Nさんおすすめの絶景の展望が広がっている

北方向には、左に加波山の山並みが連なり、その右に吾国山、難台山、愛宕山が

連なっている

左の加波山が双耳峰にみえるのは、加波山と燕山であろうと思っていたが

それがとんでもない間違いだった

カシミールで展望図を作ってみると、加波山とその手前の芦尾山が重なって

見えていたのだった。

カシミールによる伐採地からの展望図、ただしきのこ山だけは山頂が陰になり

みえないので、山名が表示されないため、ポイントを作って表示させている

これだと加波山と足尾山の境が判りづらいので、レンズの設定を85ミリにして

展望図を作って確かめた

レンズ85ミリの設定で作った展望図、加波山が足尾山の左後ろになっている

左の弁天山と弁天岩というのは、湯袋から峰寺に向かうルートにある山である

伐採地から見下ろす青柳集落の美しい田園風景

権現山と思しき伐採された山が見えているが、Nさんの話によれば、あの山の

持ち主は、山桜を残すように依頼したので、山桜が伐採されずに残っているという

こちらの山で残されている木は、肌の色こそ白いが、それぞれが違う木であった

伐採した業者が木の種類に詳しくなかったと見える

残された木の一本は、ホウの木で丁度花が開いていた

昼の食事はここで摂ることになり、石や切り株に腰かけて、絶景を眺めながら

食事となった

この伐採地で記念写真を撮ることになり、その準備のどさくさに、私が撮影した

一枚。Nさんが撮影した記念写真には、もちろん私も入っている。

記念撮影の後、再び月折山に続く道を歩き、その昔、小田氏と佐竹氏が激戦を

繰り広げたという〇〇〇峠で、青柳を目指して右に下った

Nさんがサカキ峠とか何とか、峠の名前を言ったが、老人性難聴でよく聞き取れなかった

よく手入れされた植林地を下ってゆくと、やはりシダの林が広がっている

上の斜面のベニシダが逆光を浴びて綺麗だ

長い道のりも観察と交流をしながら歩くと楽しいじかんとなる

途中には、女性の背丈ほどもある「オオマムシグサ」が有って、私は初めてみたのだった

会の代表に教えて貰った「ヤマハタザオ」も咲いていた

道沿いには、ウワバミソウが無数に生えている。

年配の女性が「これはミズという山菜で、筋を取りさっとゆでて おひたしにすると

おいしいのよ」という

何でも山形の方から送られてくるミズは、もっと太くて大きいらしい

しかし、この辺のミズは小さくて細いから、筋を取るといくらも食べるところが無いという

やがて麓に近づくと、林道の交差する一角に、総理大臣橋本龍太郎の名前入りの

賞状が飾られた看板が立っていた

送られたのは、この辺で有名な林業一家であるという。

そういえば、この辺は下枝も落とされてきれいに手入れされた植林地である

賞状の飾られた前の林道を歩く参加者

その先では、林道の整備をしている一家がいて、Nさんの顔見知りらしく

Nさんが御礼を言って通り過ぎる

曲がり角に小さい茅葺の屋根の小屋が見えてくると、そこが悲しい軍馬の物語の

残る場所である

日清とか日露とかいう戦争の時代に、この家の馬が軍馬として徴用され、横浜まで

トラックで運ばれていったという。

ところが、いさ船に積み込む際、その馬が逃げ出して行方不明になったが、一週間

ほどたったある日、その馬がここに戻ってきたという。

トラックで運ばれた馬が、どうして道が判ったのか不思議な話であり、飼い主も

驚いて、大事にしていたが、帰るときの疲労で弱っていたのか、間もなく死んでしまったという

それで、哀れに思った飼い主が、この茅葺の小屋の横に碑を建てて祭っているという

このあたりには、茅葺の家が残っている

ここて私たちは「ブックカフェえんじゅ」に寄り、ガイド役のNさんがいれてくれたコーヒーを

のんびりと楽しむ時間を過ごした。

そこて私は、HSさん夫妻が今年も筑波山で撮影したという緑ニリンソウの写真を

見せていただいた。

いつも私が撮影している場所には、今年は一株もなかったから、うらやましい。

青柳周辺から眺める筑波山は、女体山しか見えず、とても双耳峰の山とは思えない

誰かがロープウェイの山頂駅を、男体山ではないかと疑ったが、双眼鏡で確かめた

かたが、山頂駅の建物だよと言った

ここからは女体山しか見えないよと言い張った私は、その言葉にホッ(笑)

山麓の人家の近くの道に、総苞に触ると痛いトゲのあるアザミが咲いていた

タイアザミかもしれない

最初は時間がないから寄らないという話だったが、最後に寄ったのが「岩谷古墳」

古墳の形としては円墳で、横穴式の石室が二つ続いている複式構造である

人家の前の畑の中に、悠然とそびえている。

中に入ると、おびただしい石仏が並んでいる。

ただ真っ暗闇なので、誰かがスマホの灯りで照らした時に撮影した

古墳の前の畑で作業していた農家の方に断って、畑の縁を歩かせてもらった

車道を歩くのはアブナイと言う事で、朝日里山学校に戻る道は、小桜川の

ほとりの農道を歩いて戻った

解散するときには、夕方の5時を過ぎていた。

それから私は、石岡市内に来ている家内を迎えに行き、なんだかんだで自宅に

戻ったのは7時過ぎだった。

おしまい