今回は鉄ちゃん爺やが1967年(昭和42年)に初めてシステム設計と

プログラミングを担当した頃のコンピューターの昔話でおます。

当時は電子計算機と呼びコンピューターとは言わなかったように記憶。

「日本初の ICを使用した 超小型電子計算機」

このキャッチフレーズに鉄ちゃん爺やの上司である重役が飛びついた。

1968年(昭和43年)春の導入に、鉄ちゃん爺やを室長に任命!

(NEACー1240 超小型電子計算機) (日本電気製)

当時の事務職で簿記2級を保持し営業倉庫の在庫管理を経験する社員で

鉄ちゃん爺やが最適と言うことらしく、白羽の矢が立ったようでんな。

簿記の知識がないと経理のプログラムが作れないとの理由だったかも。

当時、我が社は手書き伝票を廃止し「かなタイプ」を導入済みで

大阪市内では商社の伊藤忠商事さんぐらいだったと思いまんねん。

だから電子計算機のオペレーターには大半の事務職が参加可能であった。

鉄ちゃん爺やも「かなタイプ操作」なら手書きよりも早かったはず。

当時は富士通さんIBMさん三菱さんや東芝さんはトランジスター方式

日本電気さんだけがIC(集積回路)の電子計算機を発表でした。

数年後に全てのメーカーさんもLSI(大型)に切り替えましたけどね。

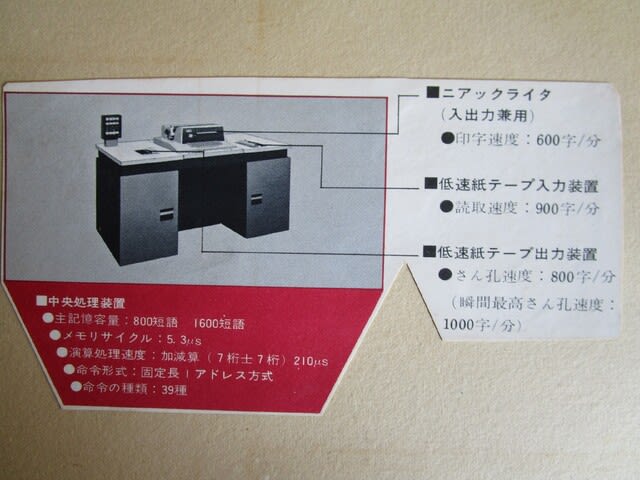

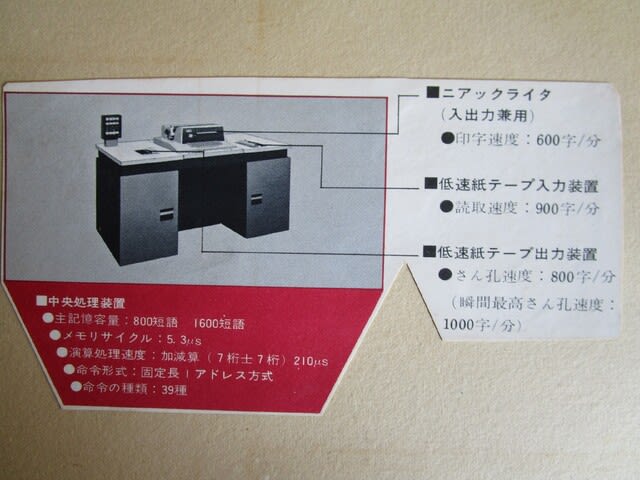

(NEAC-1240 中央処理装置)

メモリはワードマシンで1600ワード、演算スピードは加減算では

210マイクロセカンド 乗除算では百分の1秒~千分の1秒ぐらい。

アクセスのスピードは5~6マイクロセカンドの高速度だったはず。

プログラムはBASICが有りましたがこれは実践には使用が不可能。

アッセンブラと呼ぶ機械語に近い言語でソースプログラムを作成でした。

レンタル料が1か月で約30万円ぐらいだったと記憶しまぁ。

鉄ちゃん爺やの月給が当時は税込み約9万円ぐらいだったかな?

このNEAC-1240は最終的には1430セット販売されたそうで

大学や地方自治体に多く納入されたようで、民間の我が社のような

中小企業では、そんなに多く使われなかった感じもしまんねん。

(NEAC-1240 高速紙テープ読み取り装置)

毎秒300文字を読み取るスピードで処理出来ますが、プログラムの性能に

左右されますので当初はスピードは半減でした、鉄ちゃん爺やの能力向上で

半年後にほぼ、最大のスピードを維持できたはずと考えてますんや。

この高速紙テープ読み取り装置を2台設置し1台はマスターを読み取り

もう1台からはデーターを読み取るようにプログラムで設定しました。

(NEAC-1240 高速紙テープ穿孔装置)

毎秒110文字を穿孔して紙テープを吐き出して行きまんねん。

「紙くず製造機」などと汚名を付けられることもおましたな。

8単位の紙テープは消耗品で1巻が70~80円で20巻ぐらい

毎日の消費量で、バックアップ以外は紙くずに成ってましたで。

紙テープは得意先の製紙メーカーさんから格安で提供されました。

まだ8単位の紙テープは珍しい時代で、6単位のテレタイプ用は

出回ってましたが、電子計算機用として期待をされたのかも?

(NEAC-1240 当時のオペレーター A嬢さん)

彼女の足元に紙テープが山の様に吐き出されてまっしゃろ。

山の様な紙テープでしたが巻き取っても余りもつれまへん。

今と違って紙テープのパンチ穴を見て数字なら100%

文字も70%ぐらい解読出来て、エラーが出ると読み取りまぁ。

これはプログラマーが他の人には教えない特技でもありました。

彼女は20歳前後の独身だったっけど、健在なら良いお婆ちゃんかも?

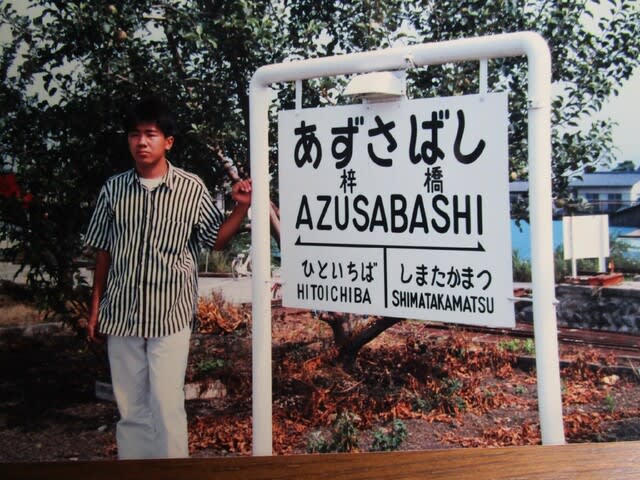

(当時の計算機室の部下と撮影) (1970年=昭和45年頃)

大阪で万国博が開催されている頃の写真でんな、立っているのが

まだ30歳になる数年前の若々しい頃の鉄ちゃん爺やの姿でっせ。

手前の男性が後任に引継ぎをしたK君で、まだこの頃はプログラムの

勉強中でしたかな、彼も健在なら70歳を超えた高齢者でっしゃろな。

面白い逸話を、彼が初めて作ったプログラムで私のコメントです。

このプログラムで動かしたらコンピューターが止まらないよ!

当時はコンピューターを停止するにもプログラムの言語が必要でしたんや。

種明かし! STARTの次に終了か次へ進むかの判定言語が入りまんねん。

画像は有りませんが磁気ドラムが付いていて大量のデーターや

マスターはこれに格納する仕組みになってましたんや。

速度が落ちるのでプログラムで「2の冪乗」を使ってましたかな。

2.4.8.16.32. 64.128.256.512.1024

2048.4096.8192.16384.32768.

1万件のデーターもソートで並べ替えながら磁気ドラムに格納し

このプログラムでマスターとマッチングさせる方法を取りました。

14回以内でマッチングできるという鉄ちゃん爺やの自慢のプログラム。

ランダムアクセスTKー47 TKは鉄ちゃん爺やのイニシャル。

1件が450マイクロセカンドぐらいのスピードで処理できたはず。

蛇足ながら1マイクロセカンドとは百万分の一秒を意味しますんや。

KEYだけを中央メモリでソートしながら磁気ドラムに格納しまんねんで。

常に半分の位置から右か左かの判定を繰り返しながら検索する手法ですわ。

今じゃPCは項目を1回クリックしたら並べ替え完了でんがな、

当時は難しいプログラムが幾つも必要でしたんや。

(鉄ちゃん爺やの そろばん二つ)

上段のは鉄ちゃん爺やが検定試験で使用した27桁のそろばんでっせ。

下段が鉄ちゃん爺やと関東まで、お供をした23桁のそろばんでおます。

1.2.3.4.~ 9 数字を置いているのが分かりまっしゃろか?

NEACー1240の電子計算機でも、「そろばん」じゃ勝てませんよね。

でも1950年代の真空管の電子計算機なら加減算はそろばんが勝ったとか。

珠算1級の同級生と先輩が、とある大学で電算機と競技をしたそうです。

鉄ちゃん爺やも現役時代には加減算なら「そろばん」を使いましたよ。

手がもつれない限り、加減算なら正しくはじき出せますからね。

鉄ちゃん爺やは電卓で加減算を入力するのが苦手だったかも?

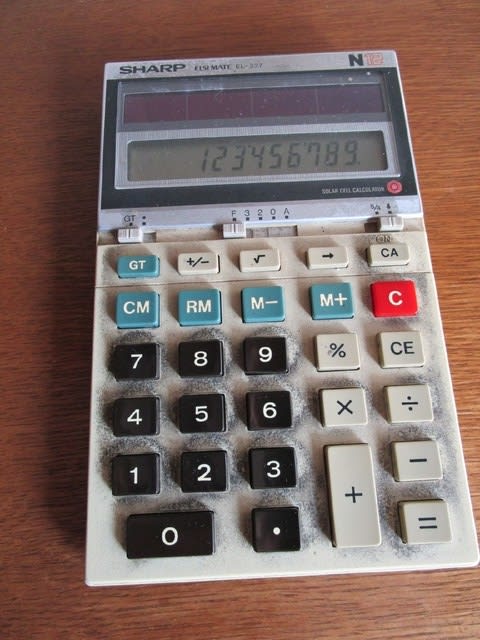

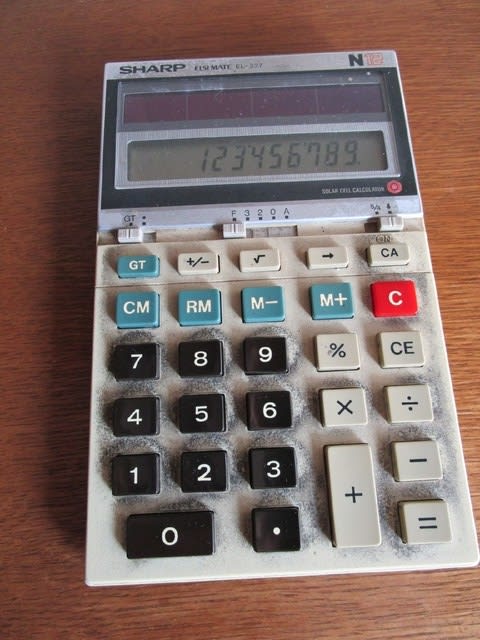

(シャープE EL-337 電卓) (確か1973年製?)

シャープさんとカシオさんが電卓戦争をしていた頃の製品でっせ。

これ鉄ちゃん爺やのお供をして関東まで出かけた当時の電卓でおます。

現在も正しく動いてくれますよ、さすがに乗除算では鉄ちゃん爺やも

このシャープの電卓にお世話に成ったもんですわ。

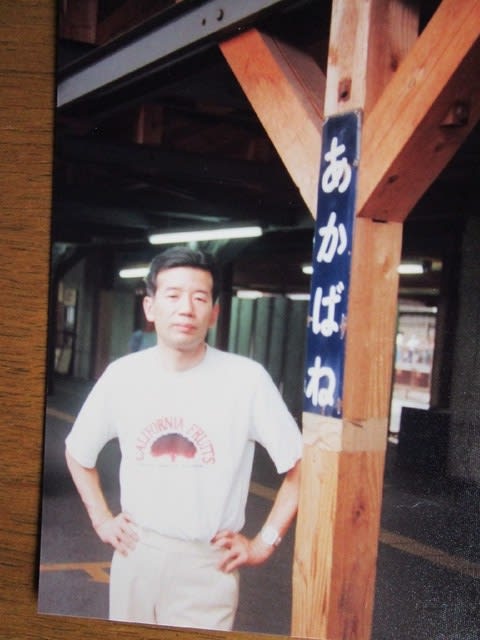

(オフイスプロセッサーを操作中) (1992年=平成4年撮影)

眼鏡を掛けて操作をしているのが鉄ちゃん爺やでっせ。

確かこれは日立のL50だったかL70だったと記憶しまんねん。

MS-DOSという現在のエクセルに近いソフトが作れたはず。

この数年後にWindows95が発表されて世の中がPCの時代へ。

オフイスプロセッサーという名前も現在は死語になったかも。

右側のよく似た機器は日立さんのオンラインの端末でんな。

全国の日立グループにこれが数千台ぐらい設置されていたはず。

これで入力しないと関西の販売子会社は売り上げが計上できまへん。

架空売り上げが出来ないように物流会社と連携されてますんや。

逆に工場の製品も私たちが入力しない限り在庫品にはなりまへん。

工場と販売の会社で不正を防止するために物流会社が機能ですわ。

(鉄ちゃん爺やが 今年購入のPC)

それにしても、昔と違って今のPCは便利に出来てまんな。

当時のコンピューターは誰かがアプリケーションを作らない限り

動かない箱にすぎませんよ。

笑い話で、素敵なプログラムが出来たとコンパイルしたけど

大きすぎてデーターやマスターが格納できないなんてことも。

当時は如何にコンパクトでスピードUPが出来るのかさえ

プログラマーの能力にかかっていた時代でしたんや。

今は使いませんがオフイスコンピューター(略してオフコン)とか

呼ばれた時代で、これでも凄く事務の省力化が出来たもんですよ。

プログラマーはソフトが完成したら事務員さんのボタン操作だけで

動く訳で、お役御免のような存在、鉄ちゃん爺やも33歳で引退でした。

引退した時はIBMシステム36だったかな? ディスクはまだ無く

ディスケットと呼ぶ、現在のディスクになる前の珍しい機器だったはず。

長くなりましたので今日は これで、さいなら~♪

プログラミングを担当した頃のコンピューターの昔話でおます。

当時は電子計算機と呼びコンピューターとは言わなかったように記憶。

「日本初の ICを使用した 超小型電子計算機」

このキャッチフレーズに鉄ちゃん爺やの上司である重役が飛びついた。

1968年(昭和43年)春の導入に、鉄ちゃん爺やを室長に任命!

(NEACー1240 超小型電子計算機) (日本電気製)

当時の事務職で簿記2級を保持し営業倉庫の在庫管理を経験する社員で

鉄ちゃん爺やが最適と言うことらしく、白羽の矢が立ったようでんな。

簿記の知識がないと経理のプログラムが作れないとの理由だったかも。

当時、我が社は手書き伝票を廃止し「かなタイプ」を導入済みで

大阪市内では商社の伊藤忠商事さんぐらいだったと思いまんねん。

だから電子計算機のオペレーターには大半の事務職が参加可能であった。

鉄ちゃん爺やも「かなタイプ操作」なら手書きよりも早かったはず。

当時は富士通さんIBMさん三菱さんや東芝さんはトランジスター方式

日本電気さんだけがIC(集積回路)の電子計算機を発表でした。

数年後に全てのメーカーさんもLSI(大型)に切り替えましたけどね。

(NEAC-1240 中央処理装置)

メモリはワードマシンで1600ワード、演算スピードは加減算では

210マイクロセカンド 乗除算では百分の1秒~千分の1秒ぐらい。

アクセスのスピードは5~6マイクロセカンドの高速度だったはず。

プログラムはBASICが有りましたがこれは実践には使用が不可能。

アッセンブラと呼ぶ機械語に近い言語でソースプログラムを作成でした。

レンタル料が1か月で約30万円ぐらいだったと記憶しまぁ。

鉄ちゃん爺やの月給が当時は税込み約9万円ぐらいだったかな?

このNEAC-1240は最終的には1430セット販売されたそうで

大学や地方自治体に多く納入されたようで、民間の我が社のような

中小企業では、そんなに多く使われなかった感じもしまんねん。

(NEAC-1240 高速紙テープ読み取り装置)

毎秒300文字を読み取るスピードで処理出来ますが、プログラムの性能に

左右されますので当初はスピードは半減でした、鉄ちゃん爺やの能力向上で

半年後にほぼ、最大のスピードを維持できたはずと考えてますんや。

この高速紙テープ読み取り装置を2台設置し1台はマスターを読み取り

もう1台からはデーターを読み取るようにプログラムで設定しました。

(NEAC-1240 高速紙テープ穿孔装置)

毎秒110文字を穿孔して紙テープを吐き出して行きまんねん。

「紙くず製造機」などと汚名を付けられることもおましたな。

8単位の紙テープは消耗品で1巻が70~80円で20巻ぐらい

毎日の消費量で、バックアップ以外は紙くずに成ってましたで。

紙テープは得意先の製紙メーカーさんから格安で提供されました。

まだ8単位の紙テープは珍しい時代で、6単位のテレタイプ用は

出回ってましたが、電子計算機用として期待をされたのかも?

(NEAC-1240 当時のオペレーター A嬢さん)

彼女の足元に紙テープが山の様に吐き出されてまっしゃろ。

山の様な紙テープでしたが巻き取っても余りもつれまへん。

今と違って紙テープのパンチ穴を見て数字なら100%

文字も70%ぐらい解読出来て、エラーが出ると読み取りまぁ。

これはプログラマーが他の人には教えない特技でもありました。

彼女は20歳前後の独身だったっけど、健在なら良いお婆ちゃんかも?

(当時の計算機室の部下と撮影) (1970年=昭和45年頃)

大阪で万国博が開催されている頃の写真でんな、立っているのが

まだ30歳になる数年前の若々しい頃の鉄ちゃん爺やの姿でっせ。

手前の男性が後任に引継ぎをしたK君で、まだこの頃はプログラムの

勉強中でしたかな、彼も健在なら70歳を超えた高齢者でっしゃろな。

面白い逸話を、彼が初めて作ったプログラムで私のコメントです。

このプログラムで動かしたらコンピューターが止まらないよ!

当時はコンピューターを停止するにもプログラムの言語が必要でしたんや。

種明かし! STARTの次に終了か次へ進むかの判定言語が入りまんねん。

画像は有りませんが磁気ドラムが付いていて大量のデーターや

マスターはこれに格納する仕組みになってましたんや。

速度が落ちるのでプログラムで「2の冪乗」を使ってましたかな。

2.4.8.16.32. 64.128.256.512.1024

2048.4096.8192.16384.32768.

1万件のデーターもソートで並べ替えながら磁気ドラムに格納し

このプログラムでマスターとマッチングさせる方法を取りました。

14回以内でマッチングできるという鉄ちゃん爺やの自慢のプログラム。

ランダムアクセスTKー47 TKは鉄ちゃん爺やのイニシャル。

1件が450マイクロセカンドぐらいのスピードで処理できたはず。

蛇足ながら1マイクロセカンドとは百万分の一秒を意味しますんや。

KEYだけを中央メモリでソートしながら磁気ドラムに格納しまんねんで。

常に半分の位置から右か左かの判定を繰り返しながら検索する手法ですわ。

今じゃPCは項目を1回クリックしたら並べ替え完了でんがな、

当時は難しいプログラムが幾つも必要でしたんや。

(鉄ちゃん爺やの そろばん二つ)

上段のは鉄ちゃん爺やが検定試験で使用した27桁のそろばんでっせ。

下段が鉄ちゃん爺やと関東まで、お供をした23桁のそろばんでおます。

1.2.3.4.~ 9 数字を置いているのが分かりまっしゃろか?

NEACー1240の電子計算機でも、「そろばん」じゃ勝てませんよね。

でも1950年代の真空管の電子計算機なら加減算はそろばんが勝ったとか。

珠算1級の同級生と先輩が、とある大学で電算機と競技をしたそうです。

鉄ちゃん爺やも現役時代には加減算なら「そろばん」を使いましたよ。

手がもつれない限り、加減算なら正しくはじき出せますからね。

鉄ちゃん爺やは電卓で加減算を入力するのが苦手だったかも?

(シャープE EL-337 電卓) (確か1973年製?)

シャープさんとカシオさんが電卓戦争をしていた頃の製品でっせ。

これ鉄ちゃん爺やのお供をして関東まで出かけた当時の電卓でおます。

現在も正しく動いてくれますよ、さすがに乗除算では鉄ちゃん爺やも

このシャープの電卓にお世話に成ったもんですわ。

(オフイスプロセッサーを操作中) (1992年=平成4年撮影)

眼鏡を掛けて操作をしているのが鉄ちゃん爺やでっせ。

確かこれは日立のL50だったかL70だったと記憶しまんねん。

MS-DOSという現在のエクセルに近いソフトが作れたはず。

この数年後にWindows95が発表されて世の中がPCの時代へ。

オフイスプロセッサーという名前も現在は死語になったかも。

右側のよく似た機器は日立さんのオンラインの端末でんな。

全国の日立グループにこれが数千台ぐらい設置されていたはず。

これで入力しないと関西の販売子会社は売り上げが計上できまへん。

架空売り上げが出来ないように物流会社と連携されてますんや。

逆に工場の製品も私たちが入力しない限り在庫品にはなりまへん。

工場と販売の会社で不正を防止するために物流会社が機能ですわ。

(鉄ちゃん爺やが 今年購入のPC)

それにしても、昔と違って今のPCは便利に出来てまんな。

当時のコンピューターは誰かがアプリケーションを作らない限り

動かない箱にすぎませんよ。

笑い話で、素敵なプログラムが出来たとコンパイルしたけど

大きすぎてデーターやマスターが格納できないなんてことも。

当時は如何にコンパクトでスピードUPが出来るのかさえ

プログラマーの能力にかかっていた時代でしたんや。

今は使いませんがオフイスコンピューター(略してオフコン)とか

呼ばれた時代で、これでも凄く事務の省力化が出来たもんですよ。

プログラマーはソフトが完成したら事務員さんのボタン操作だけで

動く訳で、お役御免のような存在、鉄ちゃん爺やも33歳で引退でした。

引退した時はIBMシステム36だったかな? ディスクはまだ無く

ディスケットと呼ぶ、現在のディスクになる前の珍しい機器だったはず。

長くなりましたので今日は これで、さいなら~♪