花粉症でブログを10日ほどお休みしてました。

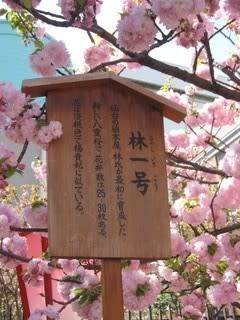

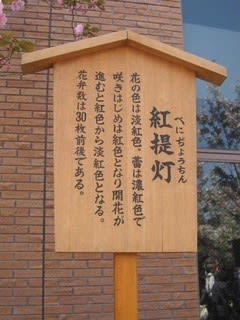

我が家の「松」に花粉が現れるとダメなんですわ。

「杉」や「ヒノキ」の花粉は良く知られてまっけど

鉄ちゃん爺やの「松の花粉症」は珍しいのかも?

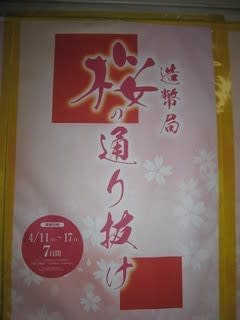

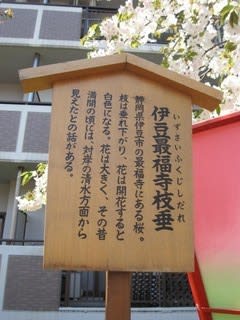

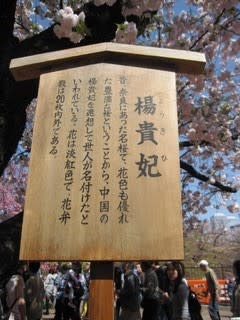

前回は造幣局・桜の通り抜けを紹介しましたな。

今回は造幣局と国道1号線を挟んだ反対側に

隠れた名所がおますんで、それを紹介しまひょ。

(桜宮橋から 大川を撮影)

(桜宮橋でUターンする水上バス)

やや右手に大阪城の天守閣が頭だけ覗かせてまっせ。

昔は全体が良く見えたんでっけど、ビルと樹木が

大きくなって、残念ながら分かりずらいでんな。

(桜宮橋 & 新桜宮橋)

画像の右手が桜宮橋(さくらのみやばし)で

1930年(昭和5年)完成で銀色の塗装でっしゃろ。

通称「銀橋=ぎんばし」と呼ぶことの方が多いでんな。

左側は「新桜宮橋」で206年(平成18年)に完成し

こちらの設計は、安藤忠雄さんなんだって。

旧の桜宮橋の方が西行きの一方通行で、東京の日本橋から

約630kmを経て、国道1号線が大きな川を渡る

ここが最後の橋となってますんや。

撮影しているのは大阪市の北区で、画像の奥へ渡ると

大阪市の都島区となるんだそうですわ。

それでは造幣局前の横断歩道を歩いて向かいまっせ。

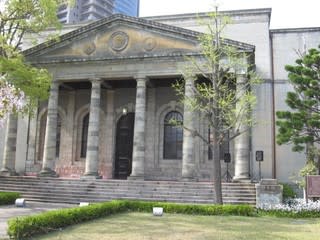

(泉布観=せんぷかん) (国の重要文化財に指定)

「泉布=貨幣のこと」 「観=立派な館の意味」

1872年(明治5年)に明治天皇が造幣局に行幸され

「泉布観」と命名されたと言われてますんや。

1871年(明治4年)に完成した大阪市内では

一番古い洋館式の建物で、当時は応接所だったとか。

天皇陛下や皇族方や外国の要人が造幣局に来られたら

この応接所が使われていたんだって。

(造幣局の正門から 泉布観の全体を撮影)

(重要文化財 泉布観の 石碑)

(泉布観を 北側から撮影)

毎年3月中旬に3日間だけ大阪市に申請して抽選で

400名X3日で内部が公開されるそうですわ。

今年も3月11日~13日まで一般公開だったとか。

毎年1月の申し込みで、鉄ちゃん爺やも来年ぐらいは

一度ぐらい申請してみようかなと考えてますんや。

市民の寄付金で補修が完成したという経緯もあるとか?

普段は外部だけが無料で見学できるようになったとか。

貴重な建物なので、保存が第一なんでしょうな。

(泉布観の説明板)

(泉布観を 南東側から撮影)

(泉布観と 自撮り)

造幣局は1869年(明治2年)にイギリスの香港から

解体した建物と機械を組み立ててスタートしたんだって。

今は残ってまへんが、香港に在った造幣局の廃材だったとか。

当時のお金で約97万両もの大きな建築費だったそうでっせ。

ところで、造幣局の本庁が大阪に置かれているのは何故か?

他には東京から移転した埼玉と広島に支局がおますけど。

こんな話が、大阪には残ってますんや。

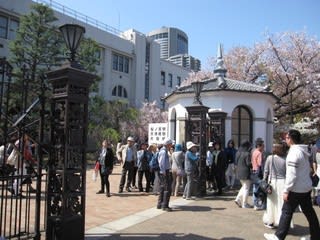

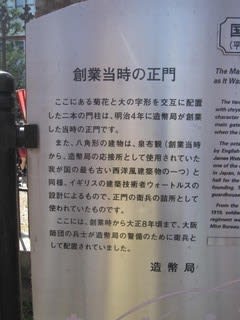

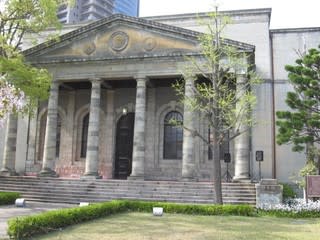

(旧造幣寮鋳造所 玄関) (国の重要文化財に指定)

現在は造幣局と呼びますが、当時は造幣寮(ぞうへいりょう)で

当時の鋳造所玄関の一部が、隣接地に保存されてますんや。

1868年(明治元年)に計画された頃、東京はまだ討幕の

雰囲気が残り、貨幣を造れるような安全な場所ではなかった。

大坂なら明治新政府に資金面でも協力が得られるとのこと。

それと共に、大坂は江戸時代から経済の中心で、当時は首都も

大坂に置くべきだとの考え方も有ったんだそうですわ。

大坂商人は明治新政府に討幕の軍資金を大量に納めたんだって。

大坂が首都に成るのならと上納した商人も多かったとか。

首都は東京へ軍資金は踏み倒しで、後は知らぬ存ぜぬとの話。

大坂商人は騙されて、倒産した大店も多数あったとか。

現在も東京に遷都されたとの文書はないとも言われてまんな。

天皇陛下は江戸へ行幸され、まだお帰りになってまへん(笑い)

京都御所は今でも皇居でおます、京都市民のダジャレでっせ。

(旧造幣寮鋳造所 玄関)(現在は 旧桜宮公会堂)

玄関部分のみが国の重要文化財に指定されてますんや。

(旧明治天皇記念館の説明板)(現在は 旧桜宮公会堂)

1935年(昭和10年)に造幣寮鋳造所玄関を移設して

明治天皇記念館としてオープンしたと記されてまんな。

戦後は大阪市の桜宮図書館として使用された時代を経て。

現在は「旧桜宮公会堂」という名前で結婚式場だとか

音楽の演奏会場などに使用されていると聞いてますんや。

こちらは内部にも入れるそうですが、この日はクラシック

音楽の会場として使われていたので入場できまへんでした。

高級なレストランも併設されているようでっけど。

それでは戻ることにしまひょうかな。

(OAPタワー & 帝国ホテル)

「泉布観」の裏側には大きなビルが並んでますんや。

中央がOAPタワーで、その右手が帝国ホテルでっせ。

鉄ちゃん爺やが学生時代には、三菱金属の工場でした。

戦前までは造幣局と関連のお仕事が有ったんでしょうな。

現在はOAP(大阪アメニティパーク)という名前で

高層ビルと帝国ホテルなどが集まってますんや。

(大塩平八郎の乱 石碑)

大塩平八郎の乱で、樹齢200年の「えんじゅ」の木が

裂けたまま残っていたそうですが、近年に枯れたとか。

新しい苗木を植えて、保存しようとのことでした。

天保時代に江戸から来た上級武士の腐敗を憤り

大塩平八郎の乱を起こすも鎮圧されたんでしたな。

大阪では今でも人気のある与力さんですかな。

(造幣局工場の一角)

(造幣局の 職員官舎)

大塩平八郎は大坂東町奉行所の与力として現在の造幣局

職員官舎の辺りに住んでいて、大坂城の近くに在った

東町奉行所に出勤していたそうですわ。

現在も周辺に「与力町」「同心町」などの地名が残ってまぁ。

(大川に架かる 川崎橋)

江戸時代には橋は無くて、「川崎の渡し」が在ったそうで

左手に大阪城や奉行所の役人が住んでいたんだって。

「川崎の渡し」が昔の通勤電車だったようでんな。

右手に写ってませんが大坂城が有りますんや。

橋の名前は当時の「川崎の渡し」から採用でっしゃろな。

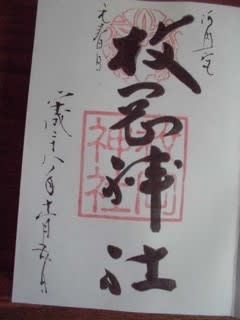

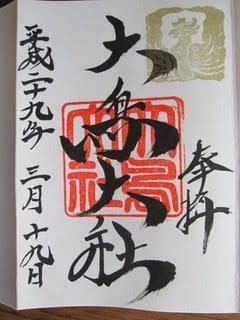

座間神社の方は機会を改めて紹介させて貰いまひょ。

今日はこれでお仕舞にしまっさ。

ほんなら これで さいなら~🎵

我が家の「松」に花粉が現れるとダメなんですわ。

「杉」や「ヒノキ」の花粉は良く知られてまっけど

鉄ちゃん爺やの「松の花粉症」は珍しいのかも?

前回は造幣局・桜の通り抜けを紹介しましたな。

今回は造幣局と国道1号線を挟んだ反対側に

隠れた名所がおますんで、それを紹介しまひょ。

(桜宮橋から 大川を撮影)

(桜宮橋でUターンする水上バス)

やや右手に大阪城の天守閣が頭だけ覗かせてまっせ。

昔は全体が良く見えたんでっけど、ビルと樹木が

大きくなって、残念ながら分かりずらいでんな。

(桜宮橋 & 新桜宮橋)

画像の右手が桜宮橋(さくらのみやばし)で

1930年(昭和5年)完成で銀色の塗装でっしゃろ。

通称「銀橋=ぎんばし」と呼ぶことの方が多いでんな。

左側は「新桜宮橋」で206年(平成18年)に完成し

こちらの設計は、安藤忠雄さんなんだって。

旧の桜宮橋の方が西行きの一方通行で、東京の日本橋から

約630kmを経て、国道1号線が大きな川を渡る

ここが最後の橋となってますんや。

撮影しているのは大阪市の北区で、画像の奥へ渡ると

大阪市の都島区となるんだそうですわ。

それでは造幣局前の横断歩道を歩いて向かいまっせ。

(泉布観=せんぷかん) (国の重要文化財に指定)

「泉布=貨幣のこと」 「観=立派な館の意味」

1872年(明治5年)に明治天皇が造幣局に行幸され

「泉布観」と命名されたと言われてますんや。

1871年(明治4年)に完成した大阪市内では

一番古い洋館式の建物で、当時は応接所だったとか。

天皇陛下や皇族方や外国の要人が造幣局に来られたら

この応接所が使われていたんだって。

(造幣局の正門から 泉布観の全体を撮影)

(重要文化財 泉布観の 石碑)

(泉布観を 北側から撮影)

毎年3月中旬に3日間だけ大阪市に申請して抽選で

400名X3日で内部が公開されるそうですわ。

今年も3月11日~13日まで一般公開だったとか。

毎年1月の申し込みで、鉄ちゃん爺やも来年ぐらいは

一度ぐらい申請してみようかなと考えてますんや。

市民の寄付金で補修が完成したという経緯もあるとか?

普段は外部だけが無料で見学できるようになったとか。

貴重な建物なので、保存が第一なんでしょうな。

(泉布観の説明板)

(泉布観を 南東側から撮影)

(泉布観と 自撮り)

造幣局は1869年(明治2年)にイギリスの香港から

解体した建物と機械を組み立ててスタートしたんだって。

今は残ってまへんが、香港に在った造幣局の廃材だったとか。

当時のお金で約97万両もの大きな建築費だったそうでっせ。

ところで、造幣局の本庁が大阪に置かれているのは何故か?

他には東京から移転した埼玉と広島に支局がおますけど。

こんな話が、大阪には残ってますんや。

(旧造幣寮鋳造所 玄関) (国の重要文化財に指定)

現在は造幣局と呼びますが、当時は造幣寮(ぞうへいりょう)で

当時の鋳造所玄関の一部が、隣接地に保存されてますんや。

1868年(明治元年)に計画された頃、東京はまだ討幕の

雰囲気が残り、貨幣を造れるような安全な場所ではなかった。

大坂なら明治新政府に資金面でも協力が得られるとのこと。

それと共に、大坂は江戸時代から経済の中心で、当時は首都も

大坂に置くべきだとの考え方も有ったんだそうですわ。

大坂商人は明治新政府に討幕の軍資金を大量に納めたんだって。

大坂が首都に成るのならと上納した商人も多かったとか。

首都は東京へ軍資金は踏み倒しで、後は知らぬ存ぜぬとの話。

大坂商人は騙されて、倒産した大店も多数あったとか。

現在も東京に遷都されたとの文書はないとも言われてまんな。

天皇陛下は江戸へ行幸され、まだお帰りになってまへん(笑い)

京都御所は今でも皇居でおます、京都市民のダジャレでっせ。

(旧造幣寮鋳造所 玄関)(現在は 旧桜宮公会堂)

玄関部分のみが国の重要文化財に指定されてますんや。

(旧明治天皇記念館の説明板)(現在は 旧桜宮公会堂)

1935年(昭和10年)に造幣寮鋳造所玄関を移設して

明治天皇記念館としてオープンしたと記されてまんな。

戦後は大阪市の桜宮図書館として使用された時代を経て。

現在は「旧桜宮公会堂」という名前で結婚式場だとか

音楽の演奏会場などに使用されていると聞いてますんや。

こちらは内部にも入れるそうですが、この日はクラシック

音楽の会場として使われていたので入場できまへんでした。

高級なレストランも併設されているようでっけど。

それでは戻ることにしまひょうかな。

(OAPタワー & 帝国ホテル)

「泉布観」の裏側には大きなビルが並んでますんや。

中央がOAPタワーで、その右手が帝国ホテルでっせ。

鉄ちゃん爺やが学生時代には、三菱金属の工場でした。

戦前までは造幣局と関連のお仕事が有ったんでしょうな。

現在はOAP(大阪アメニティパーク)という名前で

高層ビルと帝国ホテルなどが集まってますんや。

(大塩平八郎の乱 石碑)

大塩平八郎の乱で、樹齢200年の「えんじゅ」の木が

裂けたまま残っていたそうですが、近年に枯れたとか。

新しい苗木を植えて、保存しようとのことでした。

天保時代に江戸から来た上級武士の腐敗を憤り

大塩平八郎の乱を起こすも鎮圧されたんでしたな。

大阪では今でも人気のある与力さんですかな。

(造幣局工場の一角)

(造幣局の 職員官舎)

大塩平八郎は大坂東町奉行所の与力として現在の造幣局

職員官舎の辺りに住んでいて、大坂城の近くに在った

東町奉行所に出勤していたそうですわ。

現在も周辺に「与力町」「同心町」などの地名が残ってまぁ。

(大川に架かる 川崎橋)

江戸時代には橋は無くて、「川崎の渡し」が在ったそうで

左手に大阪城や奉行所の役人が住んでいたんだって。

「川崎の渡し」が昔の通勤電車だったようでんな。

右手に写ってませんが大坂城が有りますんや。

橋の名前は当時の「川崎の渡し」から採用でっしゃろな。

座間神社の方は機会を改めて紹介させて貰いまひょ。

今日はこれでお仕舞にしまっさ。

ほんなら これで さいなら~🎵