画像の種切れと腰痛の悪化で暫くお休みしていました。

今回は昔に写しました画像で我が街を少しばかり紹介します。

「続日本紀=しょくにほんぎ」と呼びますよ。

「日本書紀」に続き文武天皇即位から桓武天皇の延暦10年まで

主に奈良時代の歴史を綴った六国史で二番目になるそうです。

図書館で読んで一部をメモしたのでお伝えします。

この「続日本紀」に天平の改元の記事が詳しく書かれていました。

(西念寺の説明板)

神亀6年(729年)6月己卯20日の条

左京職・藤原麻呂が瑞亀を献じる、長さ五寸三分

左目が白色、右目が赤色、頸には八卦の星が有り

背中には下記の7文字が記されていたとか。

「天王貴平知百年」と

天王、平らかなるを貴びて、百年を知らさむ と読むらしい。

「天皇は世の中の平和を尊重して、百年の後々まで統治なされる」

神亀6年(729年)8月5日をもって天平と改元し

合わせて光明子を皇后に立后したと記されています。

河内国古市郡の無位・賀茂の子虫が唐僧道栄の訓導を得て献上

改元に紛れて内親王でない皇后を立后した初の例だとのこと。

これまでは内親王でなければ皇后に成れなかったんですわ。

ご存じの通り聖武天皇と光明皇后と相成りますよね。

今で言う、やらせでしようが、立派な国史ですから。

奈良時代には瑞亀の献上で他にも2度ばかり改元が。

藤原麻呂と賀茂の子虫との繋がりは全く不明ですけど。

その瑞亀が出現したのが現在の西念寺の池だったとの説。

(西念寺 本堂) (江戸時代1758年の再建)

鎌倉時代に僧俊海により浄土真宗のお寺として創建されたと

説明板にはしるされてますが、当時は専修念仏ご法度の時代

おそらく醍醐寺の阿闍梨だったようで真言宗のお寺だったはず。

南北朝の戦乱で焼失し室町時代に入り畠山基国の重臣であった

斎藤忠国が再建し後に出家され住職となり子孫が代々引き継ぎ

現在は第20代斎藤幸暢さんが住職となっておられます。

二度の焼失と寺伝には有りますので戦国末期の織田信長の

高屋城攻めで焼失し江戸時代に再建されたように存じます。

我が家も200余軒の門徒の1軒として現在に至っております。

(西念寺の山門 四条天皇勅願の書)

第87代四條天皇は仁治3年(1242年)わずか12歳で崩御された

幼帝なので母方である九条家からのご縁が有ったのかも?

鎌倉時代の承久の乱後に親幕府で擁立された朝廷の頃かと。

(西念寺 五筋の土塀)

五筋の土塀は皇室とのご縁が無いと認められないとも聞きます。

やはり四條天皇の勅願寺である格式から与えられているのかも?

浄土真宗のお寺なのに五筋の使用を保有するとは珍しいですよね。

住職さんのお話では先の大戦の折に寺伝の貴重品を防空壕に

収納中に大雨による浸水で寺伝の多くを消失したとのお話。

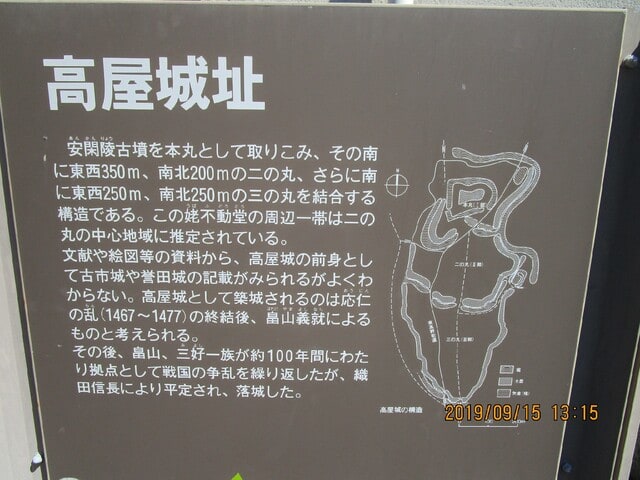

(高屋城跡の説明板)

(第27代 安閑天皇陵)

我が家はこの説明板によれば二の丸の敷地内という事なりまあぁ。

西念寺の斎藤家は中世にはこの高屋城の城詰の家老職だったはず。

戦国時代に高屋城の築城で安閑陵は大きく削られているらしく

今回の世界文化遺産の百舌鳥・古市古墳群の認定からは外れました。

全長が100mを超える立派な古墳なんですけどね。

今日はこれぐらいにします、ほな~ これでさいなら~♪