新ノートパソコンにSDカードから画像を復元中なんですわ。

2014年(平成26年)4月の沖縄旅行が復元できましたんや。

(首里城の 守礼門) (1958年再建)

首里城に入る際に最初に潜る有名な門でっせ。

二千円札に描かれてましたが覚えてはりまっか?

まだ流通はしてるそうでっけどお目に掛りまへんな。

扁額に「守禮之邦」と書かれてまっしゃろ。

「礼節を守る国」と言う意味なんだって。

この門は首里城から離れてますんで焼失を免れました。

(首里城跡の 石碑)

(世界文化遺産の 説明書き)

琉球国王が外出する際はここで拝礼したと言われてますんや。

昭和20年の沖縄戦で首里城は軍司令部が置かれて居た関係で

ほとんどの建物が焼失または破壊されてしまったそうでんな。

この門だけは唯一ながら戦災を免れたとか聞いたように思いまぁ。

戦後に修復がされてるようですが首里城で現在は一番古い門かも?

(首里城の 瑞泉門=ずいせんもん)

瑞泉門は首里城を日本流にすれば二の丸に入る為の門に成るのかも。

この門も幸いにも焼失は免れたと聞いてまんねん。

確かここまでは無料で登れるがここから先は有料だったはず。

(首里城の 城内から市街地を望む)

この城壁などが世界文化遺産に認定されているんだとか。

標高120m前後の高台に首里城は造られたそうでんな。

(首里城 広福門=こうふくもん)

幾つの門を潜ってきたのか覚えてまへんけど、五つぐらいだったかな?

この門までが2019年(令和元年)10月の火災を免れたんだって。

(首里城の 奉神門=ほうしんもん)

(内の奥さん 首里城の 奉神門の前にて)

この奉神門(ほうしんもん)は日本流に例えれば本丸に入る

大手門に当たりますかな、潜ると広い敷地になりますんや。

この奉神門は側壁の一部が今回の火災で焼失したはず。

(首里城の 正殿=せいでん)

この首里城・正殿の向かっ左奥から出火しての全焼でしたね。

1992年(平成4年)の再建ですから建物としては歴史的な

価値は薄いと思いますが、沖縄県民の心の礎でもありました。

ここ正殿まえの広場を首里城では御庭(うなー)と呼んだそうで

琉球国王が臣下の拝謁を受けたり、重要な行事をした場所だとも。

(首里城の 南殿)

画像の上部のこじんまりした建物が南殿でっせ。

この南殿も2019年の火災で焼失してしまいましたよ。

この南殿は日本式の建築で造られ、江戸時代には薩摩藩の

役人が首里城を訪れる際に使用された建物だったとか。

火災が発生する前は正殿を見学する観光客はこの南殿から

通路に従って見学するコースの入口と成ってましたんや。

(首里城 南殿から正殿に向かう庭園)

同じく2019年の火災で焼失した北殿と呼ばれる建物は

中国の清朝の役人が来訪した時に使用された建物だそうです。

此方は中国様式を取り入れた建造物になってました。

火災の前には正殿の見学が終わって城外へ出る通路になってましたな。

(首里城・正殿 琉球国王の玉座)

中国皇帝の直筆が残っているので模写したとのこと。

江戸時代の琉球国は中国の清朝と日本の薩摩藩の両者に

従属することで独立を保っていたようでんな。

(琉球国王の 王冠)

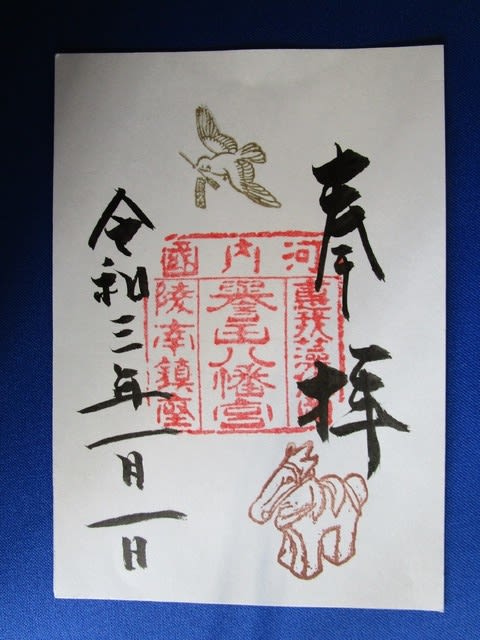

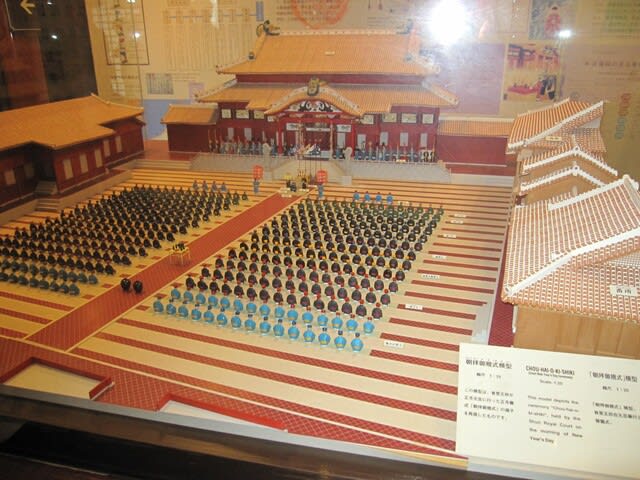

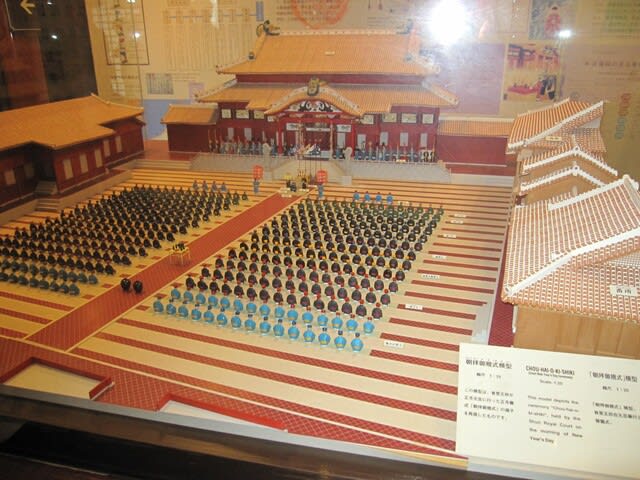

(琉球王朝の 儀式のミニチュア)

(高貴な方の 御涼傘)

これら400点以上の琉球王国時代の貴重な文化財がほとんど

焼失してしまったのが、首里城・正殿火災の問題点でしたんや。

(首里城・御庭で 琉球装束の案内人)

(首里城の 淑順門)

首里城から退出する時はこの門から北側の通路を通って

再び守礼門を潜って帰るようになってますんや。

(首里城の 守礼門)

(観光バスから 道路標識を撮影)

沖縄県では「城」とかいて「グスク」と読むんだそうですわ。

「北中城」これで「きたなかぐすく」と言うんでっせ。

(ゆいレール 沖縄都市交通モノレール)

沖縄県で唯一の鉄道で那覇空港から那覇市の中心地を経由して

首里駅から、てだこ浦西駅まで運行されてますんや。

本日はこれにてお仕舞にさせて貰いまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪

2014年(平成26年)4月の沖縄旅行が復元できましたんや。

(首里城の 守礼門) (1958年再建)

首里城に入る際に最初に潜る有名な門でっせ。

二千円札に描かれてましたが覚えてはりまっか?

まだ流通はしてるそうでっけどお目に掛りまへんな。

扁額に「守禮之邦」と書かれてまっしゃろ。

「礼節を守る国」と言う意味なんだって。

この門は首里城から離れてますんで焼失を免れました。

(首里城跡の 石碑)

(世界文化遺産の 説明書き)

琉球国王が外出する際はここで拝礼したと言われてますんや。

昭和20年の沖縄戦で首里城は軍司令部が置かれて居た関係で

ほとんどの建物が焼失または破壊されてしまったそうでんな。

この門だけは唯一ながら戦災を免れたとか聞いたように思いまぁ。

戦後に修復がされてるようですが首里城で現在は一番古い門かも?

(首里城の 瑞泉門=ずいせんもん)

瑞泉門は首里城を日本流にすれば二の丸に入る為の門に成るのかも。

この門も幸いにも焼失は免れたと聞いてまんねん。

確かここまでは無料で登れるがここから先は有料だったはず。

(首里城の 城内から市街地を望む)

この城壁などが世界文化遺産に認定されているんだとか。

標高120m前後の高台に首里城は造られたそうでんな。

(首里城 広福門=こうふくもん)

幾つの門を潜ってきたのか覚えてまへんけど、五つぐらいだったかな?

この門までが2019年(令和元年)10月の火災を免れたんだって。

(首里城の 奉神門=ほうしんもん)

(内の奥さん 首里城の 奉神門の前にて)

この奉神門(ほうしんもん)は日本流に例えれば本丸に入る

大手門に当たりますかな、潜ると広い敷地になりますんや。

この奉神門は側壁の一部が今回の火災で焼失したはず。

(首里城の 正殿=せいでん)

この首里城・正殿の向かっ左奥から出火しての全焼でしたね。

1992年(平成4年)の再建ですから建物としては歴史的な

価値は薄いと思いますが、沖縄県民の心の礎でもありました。

ここ正殿まえの広場を首里城では御庭(うなー)と呼んだそうで

琉球国王が臣下の拝謁を受けたり、重要な行事をした場所だとも。

(首里城の 南殿)

画像の上部のこじんまりした建物が南殿でっせ。

この南殿も2019年の火災で焼失してしまいましたよ。

この南殿は日本式の建築で造られ、江戸時代には薩摩藩の

役人が首里城を訪れる際に使用された建物だったとか。

火災が発生する前は正殿を見学する観光客はこの南殿から

通路に従って見学するコースの入口と成ってましたんや。

(首里城 南殿から正殿に向かう庭園)

同じく2019年の火災で焼失した北殿と呼ばれる建物は

中国の清朝の役人が来訪した時に使用された建物だそうです。

此方は中国様式を取り入れた建造物になってました。

火災の前には正殿の見学が終わって城外へ出る通路になってましたな。

(首里城・正殿 琉球国王の玉座)

中国皇帝の直筆が残っているので模写したとのこと。

江戸時代の琉球国は中国の清朝と日本の薩摩藩の両者に

従属することで独立を保っていたようでんな。

(琉球国王の 王冠)

(琉球王朝の 儀式のミニチュア)

(高貴な方の 御涼傘)

これら400点以上の琉球王国時代の貴重な文化財がほとんど

焼失してしまったのが、首里城・正殿火災の問題点でしたんや。

(首里城・御庭で 琉球装束の案内人)

(首里城の 淑順門)

首里城から退出する時はこの門から北側の通路を通って

再び守礼門を潜って帰るようになってますんや。

(首里城の 守礼門)

(観光バスから 道路標識を撮影)

沖縄県では「城」とかいて「グスク」と読むんだそうですわ。

「北中城」これで「きたなかぐすく」と言うんでっせ。

(ゆいレール 沖縄都市交通モノレール)

沖縄県で唯一の鉄道で那覇空港から那覇市の中心地を経由して

首里駅から、てだこ浦西駅まで運行されてますんや。

本日はこれにてお仕舞にさせて貰いまひょ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪