晴天に恵まれたこの日は欲張って行動しましたんや。

豊洲駅から東京メトロの、どこで乗り換えたのか定かではなし。

なんとか半蔵門線の九段下駅にたどり着きましたんですわ。

(靖国神社の 大鳥居) (1974年=昭和49年 再建)

「九段の母」 1939年(昭和14年) 歌手=塩まさる

上野駅から九段まで かってしらないじれったさ~♪

杖をたよりに一日がかり せがれきたぞや会いにきた~♪

空をつくよな大鳥居 こんな立派なおやしろに~♪

神とまつられもったいなさよ 母は泣けますうれしさに~♪

両手あわせてひざまつき おがむはずみの お念仏~♪

はっと気づいてうろたえました せがれゆるせよ田舎者~♪

戦前に軍国歌謡として大ヒットしましたが、戦後になってから

二葉百合子さんが「九段の母」をカバー版として再び歌われたとか。

空をつくよな 大鳥居~♪ 当時は日本一だったようですが、ネットで

検索したら老朽化して1943年(昭和18年)に撤去されたとの事。

現在のは1974年(昭和49年)に再建された大鳥居なんだって。

高さが25m 横木の長さが34m 重量が約100トン 銅製の大鳥居。

東向きの鳥居って珍しいと書かれているけど、定かではない。

我が街の誉田八幡宮の鳥居も東向きなんだけどね。

(大村益次郎の銅像) (靖国神社誕生の提案者)

確か上野の彰義隊を攻撃する際の司令官だったはずで、明治維新後に

靖国神社の前身である「招魂社」の設立を提案し明治天皇の勅許を得るも

直後に京都市の木屋町で賊に襲われ重傷を負い、大阪市内で死亡。

明治維新への功績から靖国神社に祀られる一人とされている。

(靖国神社 二の鳥居 & 神門)

二の鳥居は青銅製で1887年(明治20年)完成で現在の靖国神社に

設置された鳥居では一番古く且つ、青銅製では日本一の大きさだとの事。

(靖国神社 神門の16弁菊紋章) (皇室を意味する紋章)

(靖国神社の 神門) (1934年=昭和9年完成)

(靖国神社 神門の内側から 自撮り)

(靖国神社の 拝殿を正面から撮影)

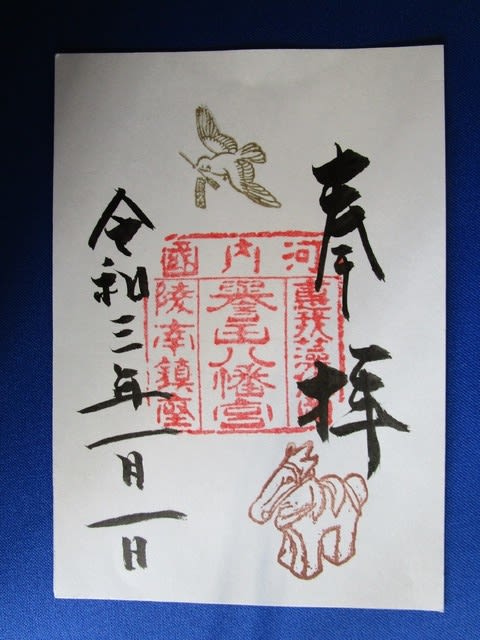

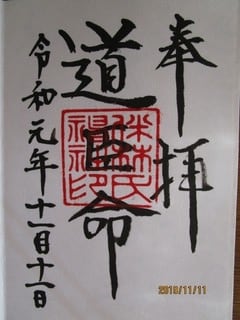

(靖国神社の ご朱印)

靖国神社には明治維新から日清・日露を経て支那事変や太平洋戦争まで

246万6千余柱の英霊がお祀りされているそうです。

我が黒田家の本家筋に当たる長兄もブーゲンビル島で戦死して

ここに祀られているというご縁があるんですけど。

朝鮮人や台湾人で日本兵として戦死した各々2万余名の方々や

従軍看護婦や電話交換手として戦火に倒れた6万人近い女性も。

他方で西郷隆盛や西南戦争の薩摩側の兵士や、戊辰戦争で倒れた兵士も

会津藩の兵士は除外されて、明治政府側の人々のみお祀りされてるとか。

新選組の隊士も彰義隊で亡くなった幕府側の兵士もお祀りされていません。

A級戦犯が合祀されたとの事から、昨今の問題点があるとか。

しかしながら、国に命を捧げた英霊が批判される言われはないはず。

政争の具にしないで安らかに御魂をお祀りしたいと存じます。

(靖国神社の拝殿を 北側から撮影)

(靖国神社 参集所)

国会議員など正式参拝で訪れる方はここから入場し拝殿へ向かうようです。

8月15日などにテレビで参拝する大臣や国会議員などでおなじみかも?

(靖国神社境内の 桜の標本木) (東京都の桜の開花)

桜の開花を想定してマスコミ各社や観光客が大勢訪れてました。

残念ながら今年の開花は2日後の3月29日でしたけど。

鉄ちゃん爺やも期待して訪れたんですがダメでしたね。

一輪もこの日は咲いてなかったように思います。

(靖国神社の 遊就館)

1980年頃に(昭和50年代)にまだ幼かった子供達を連れて

入場したことがあります、旧日本軍の遺品が数多く保存されています。

今回は先を急ぎますので撮影だけにして退散しました。

(靖国神社 参道の早咲きの桜)

本来なら参道から二の鳥居にかけて桜が咲いている頃なんだけど

期待外れの靖国神社の参拝に終わりましたんですわ。

(重要文化財 旧江戸城・田安門の説明板)

(田安門の入り口 高麗門と 自撮り)

(田安門の内側 櫓門と称します)

田安明神が祀られていたのが名前の由縁で徳川8代将軍吉宗公の次男坊

徳川宗武が現在の武道館付近に上屋敷を賜り、田安家を起こしたとか。

この田安宗武の七男が寛政の改革を指導した松平定信に当たります。

(北の丸公園 案内図)

右下のお堀が千鳥ヶ淵と呼ばれて桜の名所になりますんや。

満開の桜をボートを漕ぎながら見物できれば素敵な風景になるはず。

(千鳥ヶ淵を 田安門から撮影)

(北の丸公園内 武道館)

法隆寺の夢殿をモデルにした八角形のデザインで造られています。

1964年(昭和39年)東京オリンピックの柔道競技の会場として

新しく造られましたが1966年(昭和41年)のビートルズの来日

公演が相応しいか相応しくないかで揉めたことがありましたね。

最近では総理大臣経験者の本葬に利用されたり、武道館で公演する事を

超一流の歌手を目指す方には最高の舞台にもなっているようでんな。

昨年も安倍晋三元総理の国葬が話題になったようですけど。

(戦前の近衛連隊の跡地)

戦前にはこの辺りは皇室を守る近衛師団の第一連隊と第二連隊の兵舎があった処。

戦後は取り壊されて北の丸公園や大きな駐車場となったようですね。

(武道館の建設記念碑)

(九段下の方向を撮影) (靖国通り 歩道橋から撮影)

両国橋から西へ向かい新宿まで都内を東西に横切る幹線道路です。

ゆるやかな登り坂でこの辺りを九段坂上交差点と呼ぶようですね。

(北の丸公園 東側のお堀り)

まだPM2時過ぎなので東京メトロで有名な「六義園」の日本庭園へ

向かうことにしました、12年ぶりの訪問になりますかな。

ほな~ 今日はこれで失礼します、さいなら~♪

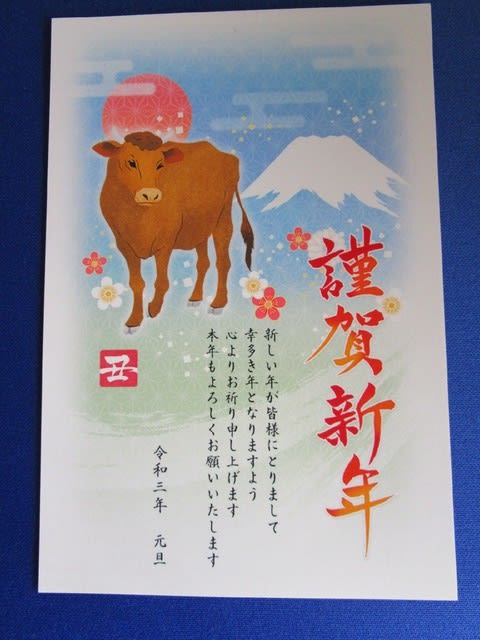

甲辰=(きのえのたつ) 前回は1964年(昭和39年)

東京オリンピックの年で今年で60年が経ったことになります。

次の 甲辰の年は 西暦2084年 平和な日本国で有って欲しいね。

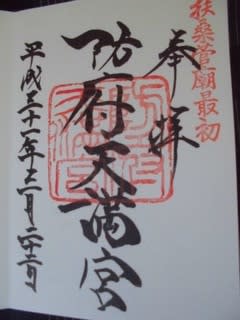

(道明寺天満宮の絵馬) (甲辰の春と書かれていますよ)

(道明寺天満宮の境内)

(道明寺天満宮 本殿前で自撮り)

(道明寺天満宮 参道で撮影)

画面の右側から 娘婿 私の娘 内の奥さん

翌日に続けて誉田八幡宮に参拝

(誉田八幡宮の絵馬)

(誉田八幡宮に参拝する人々)

(八尾アリオの店内で自撮り)

ご挨拶が遅れましたが本年も宜しくお願いいたします。

新年早々から能登半島で震度7の大地震と津波には驚きました。

平和で過ごしやすい日本であれと念じてやみません。

光回線を変更してからデジカメの画像を取り込めなくて

有料のソフトで取り込めないのか検討中なんですが。

平成29年2月に写した古い写真でご免なさい。

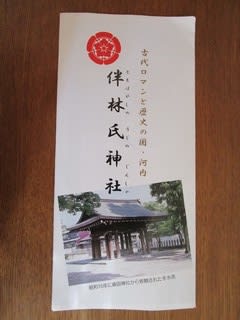

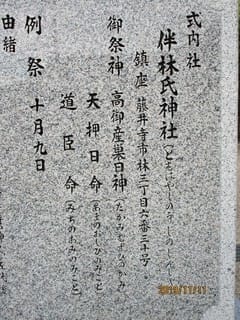

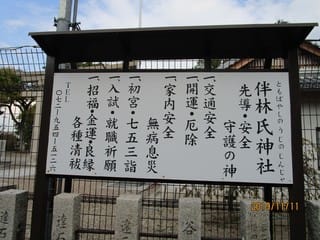

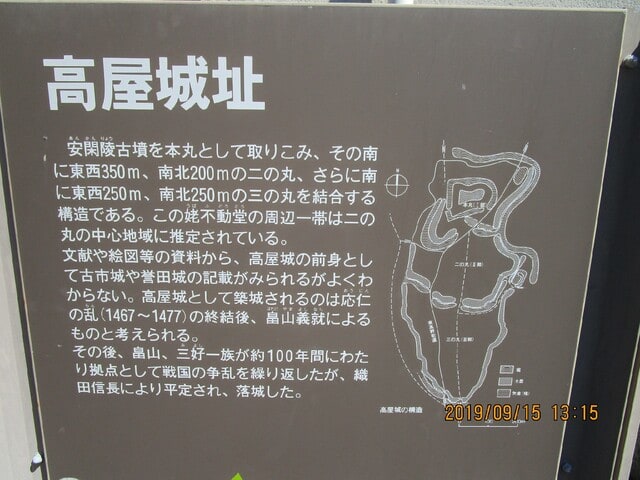

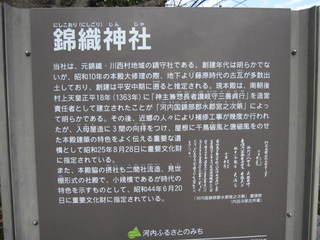

(錦織神社=にしごおりじんじゃ)

確定申告に訪れる会場の手前に大きな神社を発見。

大阪府富田林市に在り我が家から南へ約5kmぐらい。

(錦織神社の鳥居)

(錦織神社の参道)

150mぐらいもの立派な参道でおますがな。

確定申告の帰り道にお詣りしてみましたんや。

(錦織神社の本殿)

唐破風の上に千鳥破風を重ねた見事なお社ですわ。

総檜皮葺で漆塗りで「錦織造り」と言うらしい。

日光東照宮にも影響を与えたとの説もあるらしい。

ネットで検索したら南河内では有名ながら

全国的には忘れられたようなお社でおます。

(天誅組の慰霊碑)

明治維新直前に天誅組として挙兵するも鎮圧され

その顕彰碑が境内に残っているそうですわ。

(錦織神社の神門)

本殿は南北朝時代の1363年(正平18年)に三浦貞行により

再建された国の重要文化財に指定されているんだとか。

こんな南河内の片田舎に参拝客すら誰もいない神社が

ひっそりと佇んでいることに驚きを感じました次第。

正平の元号を掲げているので南朝の後村上天皇の頃。

ここは南朝の最前線の地域だったのかも知れない。

準地元である内の奥さんなどは「にしごり」と読むそうで

「にしこり」とか「にしこおり」とも呼ぶんだそうですわ。

江戸時代には錦織郡でこの神社は、水郡(にごり)神社と

呼んでいたそうで明治以降に錦織神社と成ったんだとか。

郷社なのにこんな立派な神社が在るのには驚きでした。

鎌倉からの帰りにJR原宿駅に立ち寄ってみました。

駅舎が新しくなったとの噂を聞きましたもんで。

(JR原宿駅舎)

(旧の JR原宿駅舎) (2014年2月 撮影)

鉄ちゃん爺やは、やはり古い昔の駅舎の方が趣もあり好きなんだけど。

何時来てもJR原宿駅界隈は人出が多いのには感心しますわ。

(JR原宿駅前)

それじゃ次の明治神宮へ向かうことにしまひょ。

鉄ちゃん爺や実は、明治神宮を参拝するの初めてなんですわ。

(明治神宮 一の鳥居)

大鳥居が新しく成ってまっせ、前回は平成29年だったかな?

古いけど尊厳のある鳥居だった、今度のは国産で吉野杉なんだって。

ここまでは3回ぐらい来てまっけど、ここから先は未知の世界でおます。

鳥居の前で一礼してから、進むことにしまひょ。

(明治神宮の 南参道にて)

(明治神宮の 神橋)

同じ画像を3枚も貼り付けてしまいました、削除が出来ませんのであしからず!!

ご祭神は明治天皇さまと昭憲皇太后さまをお祀りしてあるそうですね。

1920年(大正9年)に創建され戦前は官幣大社だったんだって。

お社などは1945年(昭和20年)4月の空襲で焼失し戦後になって

再建された神社なので、宝物殿以外は重要文化財に指定などされてまへん。

(明治神宮 三の鳥居)

(明治神宮の 南神門)

初詣には毎年ながら参拝者100万人を上回り日本一だとか。

(明治神宮の 拝殿)

コロナが始まってから、どこの寺社も「書き置き」という形式で

1枚の紙切れで頂いて、朱印帳に貼り付けるのが普通になりました。

(拝殿前から 南神門を撮影)

(奉納された 葡萄酒)

明治天皇さまと昭憲皇后さまはワインがお好きであらせられたそうです。

反対側に日本酒も奉納されているので両方ともお気に入りなのかも?

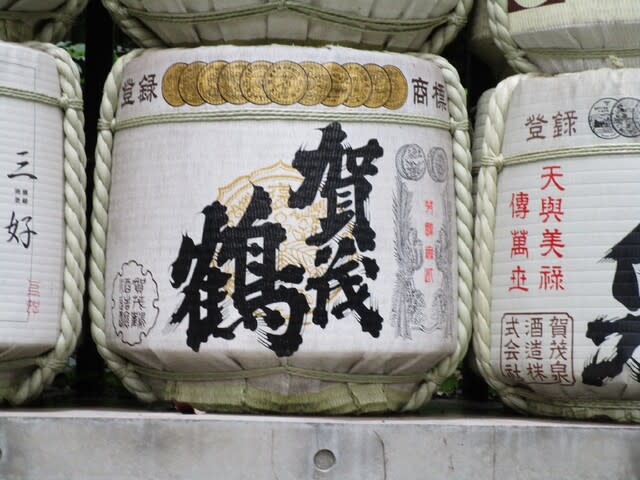

(奉納された日本酒)

鉄ちゃん爺やが好んで飲む日本酒をピックアップしてみまひょ。

まずは広島の銘酒「賀茂鶴」で10年ぐらい前に酒造所にも

見学させて頂いた、関西より西では名の知れたお酒ですかな。

(広島県・西条の 賀茂鶴)

次は新潟の「越乃寒梅」で鉄ちゃん爺やが若い頃は幻の酒とか

称されて、関西では殆ど見かけることがおまへんでした。

最近は、よく見かけるようになりましたけど。

(新潟県・亀田郷の 越乃寒梅)

次は四国は琴平のお酒「金陵」で今は亡き義父が若い頃に勤めていた

そんな関係で、お正月には金陵の盃で日本酒を飲んでいた記憶が。

(香川県・琴平町の 金陵)

最後は長野県・諏訪市のお酒「眞澄」で信州では有名な感じ。

信州の酒場で「真澄」の話をしたら初対面でも親しく成りそうな

そんな経験がありました、特に松本市より南側で名の知れたお酒。

(長野県・諏訪市の 真澄)

今日はこれでお仕舞にしまひょ。 ほな! さいなら~♪

単身赴任中に国道17号で埼玉へ戻る際に素通りしてましたんや。

お江戸三大祭りの一つ、神田明神さんとは知ってましたが。

明治以降は正式名を神田神社と呼ぶようになったんだって。

この時点では、今回が東京見物の見納めと考えてましたんや。

今後もそうなる可能性が十分におますけど。

(神田神社 鳥居と隋神門)

左手の甘酒屋さんはまだ朝が早いのでオープン前の感じ。

何かの本で読んだ、江戸時代から有名な「甘酒屋」さんだとか。

甘酒は苦手なので確かめもせずに随神門へ向かったんですわ。

(随神門を背景に自撮り)

昭和天皇即位50周年を祝し再建されたようで朱塗りの奇麗な門でっせ。

1923年(大正12年)の関東大震災で拝殿もこの門も焼失したとか。

(神田神社の 拝殿)

神田神社の拝殿は1923年(大正12年)の関東大震災で焼失したそうで

1934年(昭和9年)に当時としては珍しい鉄骨鉄筋コンクリート構造で

権現造りの朱塗りで完成し1945年(昭和20年)の東京大空襲にも耐え

令和の時代にも江戸時代の面影を今に伝えてくれる江戸っ子の自慢のお社かも。

(だいこく様の 石像)

神田明神には現在3人の方をお祀りしてあるそうですわ。

一ノ宮 大己貴命(オオナムチノミコト) だいこく様

二ノ宮 少彦名命(スクナヒコナノミコト) えびす様

三ノ宮 平将門 (タイラノマサカド) まさかど様

だいこく様は創建以来の、ご祭神なので承知しました。

鎌倉時代に疫病がはやり平将門を二ノ神として江戸時代まで

神田明神の側神としてお祀りしてきたんですが。

明治天皇が行幸されることになり、逆臣が祀られているのは

好ましくないとなり、平将門を摂社に移し替えると共に

大洗海岸から「少彦名命」を二ノ宮にお招きしたそうです。

こうして明治7年に明治天皇さまは神田神社に行幸されたとか。

戦後になり平将門は三ノ宮にお戻り頂いたと言う訳でんな。

(神田神社の ご朱印)

新型コロナが蔓延して以来ご朱印は1枚の紙切れで提供され

自宅に戻ってから朱印帳に貼り付けるのが基本になってまぁ。

ご朱印巡りが少し略式となり残念に思うのは鉄ちゃん爺やだけかしら?

(神田神社門前から 東京スカイツリーを撮影)

高台からですが東京スカイツリーも半分しか写ってまへんな。

鳥居と社殿に一礼して再び国道17号に戻りまひょ。

同じく国道17号には湯島聖堂前という交差点がおまして

そこから本郷通りが左手から国道17号線に合流しますんや。

この湯島聖堂も高校の歴史で学んだだけで参拝は記憶になし。

(湯島聖堂の 入徳門) (唯一残った 江戸時代の門)

この門と塀の一部だけが関東大震災や東京大空襲からも焼失を免れ

江戸時代後期の趣を今に伝えてまぁ、石段を上れば湯島聖堂になりまぁ。

(杏壇門) (昭和10年に再建)

(大成殿) (昭和10年に再建)

土日祝 にしか内部は公開されないんだって。

中央に孔子さま 東の座に2人 西の座に2人 聖賢がお祀りされているんだって。

孔子さまの廟ですので建物も中国風になってまっしゃろ。

大成殿をはじめ各種の門は1935年(昭和10年)の再建だとのこと。

(孔子さまの銅像)

戦後に台湾から寄贈されたと書かれてますね。

世界一の大きさになる孔子さまの銅像だと書かれてまんな。

(湯島聖堂の ご朱印)

1690年(元禄3年)に5代将軍・徳川綱吉公が林羅山が上野忍ケ丘に持つ

孔子廟をここ湯島に6000坪の敷地を与えて聖堂を建立したとの事。

この頃までは学問好きな将軍さまで林家に湯島聖堂を管理維持させたようです。

以後は大学頭(だいがくのかみ)の位は林家の世襲となってまんねん。

一時8代将軍・徳川吉宗公の時代に朱子学が嫌われ実学が栄える時代を挟んで

1790年(寛政2年)寛政異学の禁が始まり朱子学が再び正当な学問とされ

ここに「昌平坂学問所」が置かれて敷地も16000坪に達したそうです。

因みに「昌平坂」とは孔子の生まれた昌平郷から採用したと記されてまぁ。

「昌平坂学問所跡」は現在は東京医科歯科大学の敷地になりますよ。

江戸時代は本郷通りを挟んで広大な敷地が湯島聖堂の土地だったんだね。

(聖橋の上から 東京医科歯科大学を背景に自撮り)

この聖橋も神田川を挟んで南のニコライ堂そして北の湯島聖堂に

あやかって名付けられたと聞いてますんや。

下から眺めたら奇麗な橋なんですが撮影を忘れてまんな。

今日はこれぐらいにしておきまひょ ほな! さいなら~♪