(信州のお酒 真澄)

(信州のお酒 松本城)

(居酒屋 太助)

「馬刺し」が食べたかったので昨夜はホテルの近くで見つけた

居酒屋さんへ飛び込みで、日本酒を少し飲み過ぎ二日酔いの感じ。

この日はAM6時ホテルで一番乗りの朝食を終えてJR松本駅へ。

(JR松本駅 お城口駅舎)

(JR松本駅舎 お城口駅舎)(2011年撮影)

前回は2011年4月の東日本大震災の直後に訪れましたが

その際とJR松本駅は、ほとんど変わりがないように思いまぁ。

北アルプス側の出入り口は改造されて新しくなったのかも?

(211系 普通電車)

前回までは115系の近郊型電車だったので全席がクロスシート

今回は211系に変わり通勤電車のようなロングーシートでおます。

JR東日本はロングシートの車両を増やしているので私のような

旅行気分で電車に乗る者にとってはサービス低下と感じる次第。

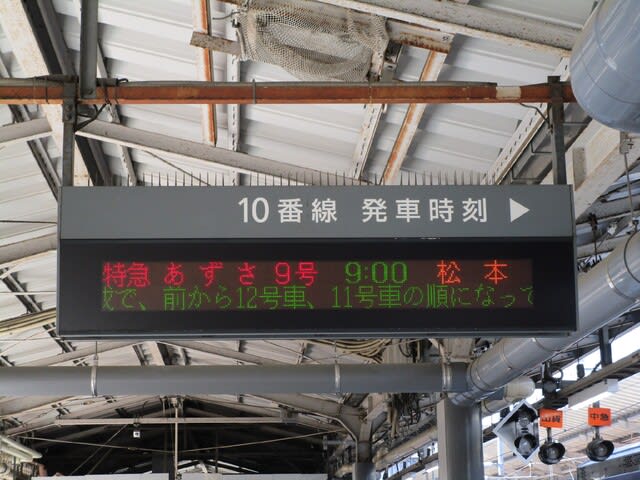

JR松本駅から篠ノ井線で各駅停車でJR長野駅まで。

ロングシートの電車なので写真が写せまへんでした。

2011年に通過した頃の画像を貼り付けておきます。

(JR篠ノ井線 明科駅名標)

(JR姨捨駅から川中島平を一望する)

(JR姨捨駅に停車中の 115系電車)

懐かしい信州色の115系近郊型の電車でおます

数年前に残念ながら全車両が引退してしまったとの事。

(姨捨公園の標識)

AM7時30分にJR松本駅を発車してAM8時45分に

定刻通りにJR長野駅に到着しました。

(JR長野駅 善光寺口の駅舎)

北陸新幹線の長野駅は従来通りですが在来線の駅舎が

新しく立派な姿で蘇ったように感じました。

こちらが善光寺への参詣に訪れる表参道につながりますかな。

(北陸新幹線長野駅側の駅舎)

(長野市の マンホールの蓋)

こちらは2011年4月に撮影した際と同じように感じます。

なんだか善光寺側が立派になりましたので裏口のような感じがし

人通りもまばらで、すれ違った人も2~3人だったはず。

(善光寺本堂)

長野市と言えば善光寺ですよね、牛に引かれて善光寺参り!

2度ばかり参詣しました、前回は2009年だったかな。

ホテルからタクシーで開門時間に合わせて飛び込んんだはずで

この時はご朱印だけ拝領して次の地点へ動いた記憶がおます。

初めて訪れたのは子供がまだ小学校の頃で家族旅行で、この時は

内陣を一回りしてご本尊の前立とか称するのを拝見したはず。

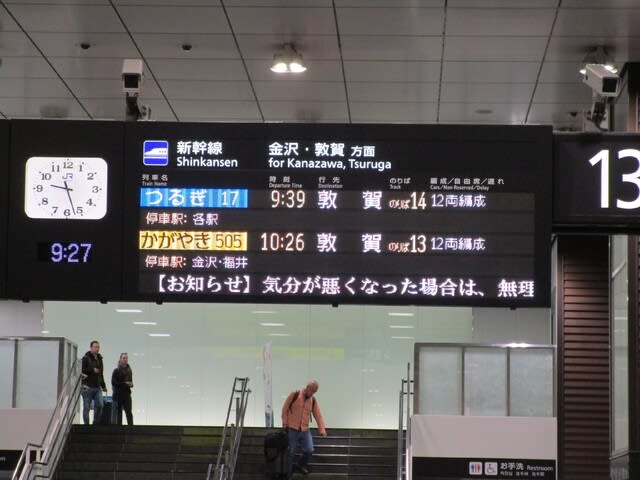

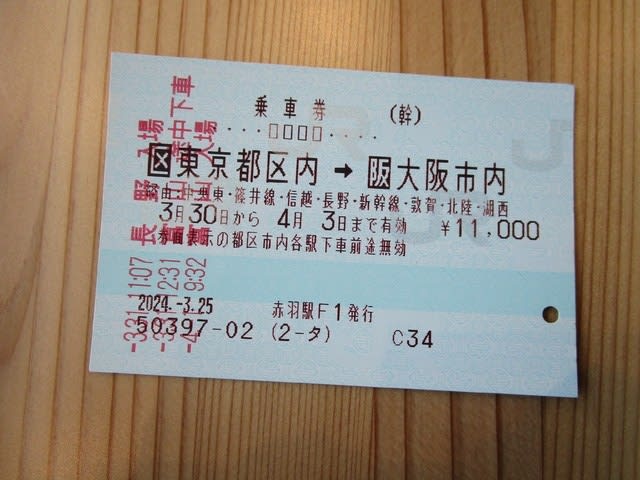

(北陸新幹線の延伸図)

1997年に当時は長野新幹線として東京駅から長野駅まで

開業した頃は、鉄ちゃん爺やは関東に単身赴任して2年目。

そして2015年に北陸新幹線と名称が変わり金沢駅まで延伸。

今年の3月16日に福井県の敦賀駅まで開通したのをご存じかも。

(1998年長野オリンピックのロゴマーク)

このパネルは前回に訪れた2011年にも駅構内に掲げられ

その際も写真を撮ったような記憶が残ってますんや。

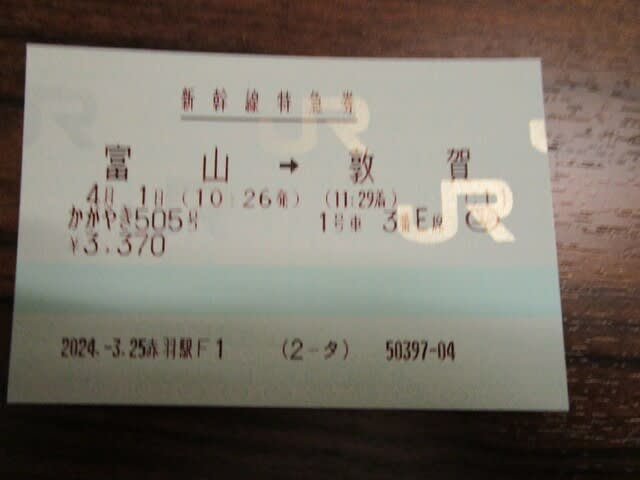

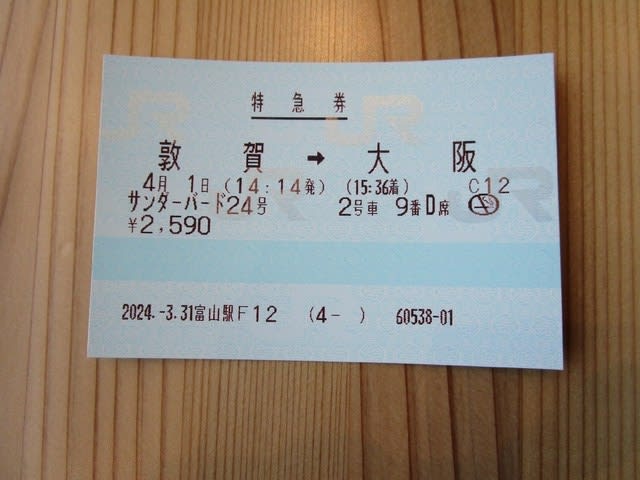

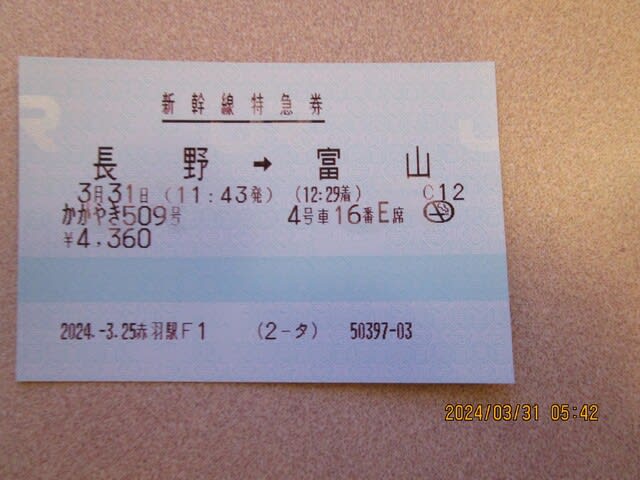

(北陸新幹線 かがやき509号 指定席特急券)

(北陸新幹線 かがやき509号 長野駅に到着)

北陸新幹線の「かがやき」は大宮駅を出ると長野駅までノンストップ

約1時間チョイで走りますので凄く長野駅が近く感じるかも。

そして長野駅から富山駅までノンストップで約46分ですから

関東から北陸が随分と近くなった感じがするんですよね。

鉄ちゃん爺やは長野駅までは大宮駅から一度だけ乗りましたが

長野駅から二つ目の上越妙高駅までは初体験となります。

(北陸新幹線 かがやき509号 4号車)

指定席に座ろうとしたら通路側の席から「わん~!」と

犬に吠えられてびっくりしましたがな。

まさか~ 新幹線の車中で犬に吠えられるとは想定外ですよね。

ご婦人がケージに愛犬を納めて乗車されていたようです。

ごめんなさい~ と謝られたので、良いですよと返事を。

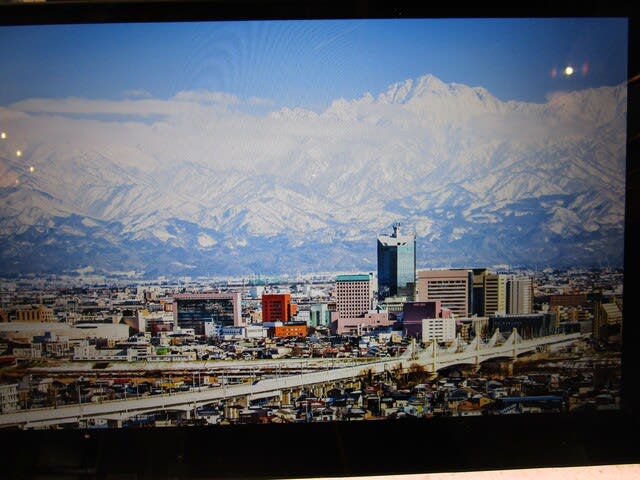

(富山市内の 昔の得意先の工場)

引退するまで10数回ほど出張で訪れたことのある工場です。

FRPで高級なユニットバスを製造していた日立さんの孫会社。

現在は日立グループから外れてヤマダ電機の支配下に移ったとか。

立ち上がって写すべきでした失敗の画像になりました。

(北陸新幹線 富山駅舎)

(前回2014年 工事中のJR富山駅舎)

(JR富山駅 ガード下のSHOP)

前回に訪れた際は在来線がまだ地上を走っていましたんや。

北陸新幹線は高架が完成し試運転が始った頃だと思う。

左側の壁のようなのが北陸新幹線の富山駅になります。

(JR富山駅 地上のホーム)(2014年10月撮影)

(何度かお世話になった 立ち食いそば)

(特急はくたか号 富山駅着)(2014年10月撮影)

この地上を走っていた在来線も2015年から高架の上へ。

越後湯沢駅から富山駅まで走行していた「特急はくたか号」は

廃止となり北陸新幹線の「はくたか号」に引き継がれました。

当時は富山駅前で南北で分断されていた路面電車が富山駅の

駅舎の高架下を通過して相互に走れるようになったようです。

(富山LRT 富山駅北終点) (2014年10月撮影)

(今夜の泊りは マンテンホテル)

キャリバックをフロントに預けて路面電車で岩瀬浜へ

各地で流行のLRTの路面電車を待って乗りました。

(富山市の路面電車 車内風景)

岩瀬浜は江戸時代には北前船の風待ちの港だつたそうです。

現在はひなびた漁港で富山名物の「白エビ」の水揚げ港だとか。

(日本海を見ることができました)

(油槽船が座礁してます)

(砂浜の向こう側は 日本海です)

(岩瀬浜駅)

(富山市の LRT路面電車の車内)

富山駅から岩瀬浜駅までは国鉄時代は富山港線という路線でした。

国鉄民営化の際にLRTの路面電車となり最近では全国でも

黒字の経営を誇る優等生の交通機関として注目が。

(富山駅高架下の 路面電車)

旧型の路面電車は富山駅高架下で折り返し運転になるようで

新型のLRTは高架を潜り抜けて岩瀬浜駅に直進します。

旧型は富山駅高架下を折り返して南側の市内を循環するようです。

(富山市の 旧型路面電車)

(富山市の 旧型路面電車)

(富山市の LRTの新型路面電車)

長くなりますので本日はこれでお仕舞にしまひょ。

次回は富山城周辺散策と旅行最終日の夜になりますので

最後の晩餐と洒落込みまして富山の料理を紹介する予定。

ほな~ これで、さいなら~♪