仏ボルドーの名門ロートシルト家が1998年から所有するワイナリー

「Domaine de Baronarques ドメーヌ・ドゥ・バロナーク」 のロゴデザインと表記が一新されました。

昨年秋、バロナークのディレクターであるVincent Montigaud氏が来日し、新しくなる点を紹介してくれました。

Vincent Montigaud (Directeur de Baron’Arques)

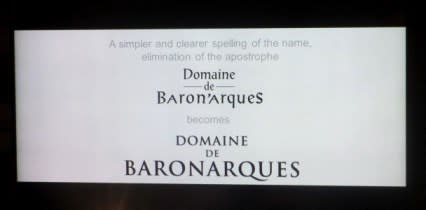

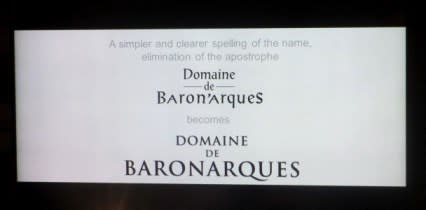

Domaine de Baron'Arques → DOMAINE DE BARONARQUES

音で「バロナーク」と印象付けられるように「’」を取り、すべて大文字となりました。

たしかに、以前の表記だと「バロン アーク」と読んでしまいがちですよね。

バロナークは17世紀には大修道院に所属していましたが、その後いくつか持ち主が変わり、1998年にフィリピーヌ・ド・ロートシルト男爵夫人と彼女の二人の息子が購入しました。

フィリピーヌさんは、ボルドー第一級シャトーの「シャトー・ムートン=ロートシルト」を父から引き継ぎ、采配を振るっていた方。

残念ながら彼女はは2014年8月に亡くなりましたが、現在は二人の息子たちに受け継がれ、ドメーヌの経営管理はロートシルト家の同族会社バロン・フィリップ・ドゥ・ロートシルト社が行なっています。

同社は、カリフォルニアのオーパスワン、チリのアルマヴィーヴァといったジョイントベンチャーを成功させてきており、このバロナークが最新プロジェクトになります。

“ロートシルト家らしいエレガントさを表現するため”ロゴデザインを変更

元々のロゴは、一番上のヴァンサン氏と一緒に写っている画像のものです。

シャトーのレリーフにあるバッカス像の仮面ということですが、ちょっと強面ですよね?

これをデッサンし直し、よりエレガントに描いたのが、若々しい青年のような新しいバッカスです。

赤ワイン(2013年~)はレンガ色、白ワイン(2014年~)はセピア色のバッカスが描かれます。

バックラベルにはフランス語と日本語の表記がされるようになりました

バロナークはラングドック地方、リムー市の近郊に110haの土地を所有しています。

うち43haがブドウ畑で、赤用品種が33ha、白用品種(シャルドネ)が10ha。

ドメーヌを購入した1998年当時、設備もブドウ畑も酷い状態だったそうですが、フィリピーヌさんは土壌のポテンシャルがあると判断し、購入を決断しました。

畑と生産設備を大掛かりに整備するのに5年かかり、ファーストヴィンテージは2003年。

2003年はAOC LIMOUX Rougeのアペラシオンが制定された年であり、また、2003年のワインが素晴らしい出来だったことから、「Domaine de Baronarques」の名前で赤ワインをリリースすることに決めたそうです。

バロナークのコンセプトは 「ラングドックの土地でグランヴァンをつくろう!」

つまりは、ロートシルトのワインとしての伝統を守ろう、ということ。

こだわりは

1)手摘みで収穫し、12kgの小さな収穫カゴを使用する

2)樽のバリエーション(新樽、1年使用、2年使用、3年…)

ドメーヌ・ドゥ・バロナークの白ワインはシャルドネ100%。

2014年は、新樽40%、1回使用樽40%、2回使用樽20%で8カ月樽熟成させ、アッサンブラージュしてます。

「畑の標高が250~300mで、酸を高く保つことができるため、ワインにいいバランスを与え、エレガントな味わいになる」とヴァンサン氏は言います。

飲んでみると、樽の風味はそれほど強く感じず、酸がしっかりあります。フルーツが凝縮し、密度が濃く、若々しさがあり、フレッシュ。たしかにいいバランスです。

アペラシオンはAOCリムーになりますが、リムーは土壌がシャルドネに適しているそうで、バロナークのシャルドネを飲んだ世界最優秀ソムリエのマルクス・デル・モネゴ氏(ドイツ)は「ラングドックのムルソーだ」と言ったそうです。

2012年のシャルドネ

ラベルが変わりましたがワインメイキングの方法は変わりません。

2012年は新樽50%、1回使用樽50%。

※シャルドネのファーストヴィンテージは2009年です

ドメーヌ・ドゥ・バロナークの赤ワインは、大西洋系品種と地中海系品種のブレンド。

大西洋系品種とはボルドー品種のことで、2013年はメルロ53%、カベルネ・フラン23%、カベルネ・ソーヴィニヨン4%。

さらに地中海系品種のシラー12%とマルベック8%がアッサンブラージュされます。

新樽25%、1~3年使用樽で12カ月樽熟成させ、2015年5月に瓶詰めされました。

メルロが多めなので、ボルドーのサン=テミリオンに近いニュアンスでありながら、地中海品種を加えることで、味わいはバロナーク風に仕上げています。

なお、使用品種と割合は年によって変わります。

赤ワイン用のブドウ畑も標高が高いところにあるため酸が高く保たれます。

「洗練された赤ワインをつくること、フレッシュさを保つことが大事で、酸により長期熟成も可能になる」とヴァンサン氏は言います。

飲んでみると、果実味がジューシーで、やわらかくて、ふわっとした口当たりですが、キュッと引き締まるタンニンの心地よい収れん味があります。しかし、丸みがあってなめらか。まだまだ若さいっぱいです。

赤はバックヴィンテージもいくつか試飲しましたが(2011年、2007年、2006年)、熟成を重ねるごとに、少しずつ違う顔を見せてくれます。

もちろん、年ごとのキャラクターや使用品種・比率の違いもあるでしょう。

ドメーヌ・ドゥ・バロナークは、

ラングドックのリムーという土地で、ロートシルトの伝統と気品を味わわせてくれるワインです。

今回紹介した新ラベルでの日本市場でのリリースは2016年4月以降になります。

ただし、すでに2015年11月から都内2レストラン限定で解禁されています。

(グランドハイアットのフレンチキッチン、ヴォルフガングステーキハウス)

※輸入元直営の「ワールドワインバー神楽坂」でも2016年4月まで飲めます

今後は、百貨店などでも新ラベルが登場してくるそうなので、近いうちにお目にかかれそうです。

(輸入元:ピーロート・ジャパン株式会社)

「Domaine de Baronarques ドメーヌ・ドゥ・バロナーク」 のロゴデザインと表記が一新されました。

昨年秋、バロナークのディレクターであるVincent Montigaud氏が来日し、新しくなる点を紹介してくれました。

Vincent Montigaud (Directeur de Baron’Arques)

Domaine de Baron'Arques → DOMAINE DE BARONARQUES

音で「バロナーク」と印象付けられるように「’」を取り、すべて大文字となりました。

たしかに、以前の表記だと「バロン アーク」と読んでしまいがちですよね。

バロナークは17世紀には大修道院に所属していましたが、その後いくつか持ち主が変わり、1998年にフィリピーヌ・ド・ロートシルト男爵夫人と彼女の二人の息子が購入しました。

フィリピーヌさんは、ボルドー第一級シャトーの「シャトー・ムートン=ロートシルト」を父から引き継ぎ、采配を振るっていた方。

残念ながら彼女はは2014年8月に亡くなりましたが、現在は二人の息子たちに受け継がれ、ドメーヌの経営管理はロートシルト家の同族会社バロン・フィリップ・ドゥ・ロートシルト社が行なっています。

同社は、カリフォルニアのオーパスワン、チリのアルマヴィーヴァといったジョイントベンチャーを成功させてきており、このバロナークが最新プロジェクトになります。

“ロートシルト家らしいエレガントさを表現するため”ロゴデザインを変更

元々のロゴは、一番上のヴァンサン氏と一緒に写っている画像のものです。

シャトーのレリーフにあるバッカス像の仮面ということですが、ちょっと強面ですよね?

これをデッサンし直し、よりエレガントに描いたのが、若々しい青年のような新しいバッカスです。

赤ワイン(2013年~)はレンガ色、白ワイン(2014年~)はセピア色のバッカスが描かれます。

バックラベルにはフランス語と日本語の表記がされるようになりました

バロナークはラングドック地方、リムー市の近郊に110haの土地を所有しています。

うち43haがブドウ畑で、赤用品種が33ha、白用品種(シャルドネ)が10ha。

ドメーヌを購入した1998年当時、設備もブドウ畑も酷い状態だったそうですが、フィリピーヌさんは土壌のポテンシャルがあると判断し、購入を決断しました。

畑と生産設備を大掛かりに整備するのに5年かかり、ファーストヴィンテージは2003年。

2003年はAOC LIMOUX Rougeのアペラシオンが制定された年であり、また、2003年のワインが素晴らしい出来だったことから、「Domaine de Baronarques」の名前で赤ワインをリリースすることに決めたそうです。

バロナークのコンセプトは 「ラングドックの土地でグランヴァンをつくろう!」

つまりは、ロートシルトのワインとしての伝統を守ろう、ということ。

こだわりは

1)手摘みで収穫し、12kgの小さな収穫カゴを使用する

2)樽のバリエーション(新樽、1年使用、2年使用、3年…)

ドメーヌ・ドゥ・バロナークの白ワインはシャルドネ100%。

2014年は、新樽40%、1回使用樽40%、2回使用樽20%で8カ月樽熟成させ、アッサンブラージュしてます。

「畑の標高が250~300mで、酸を高く保つことができるため、ワインにいいバランスを与え、エレガントな味わいになる」とヴァンサン氏は言います。

飲んでみると、樽の風味はそれほど強く感じず、酸がしっかりあります。フルーツが凝縮し、密度が濃く、若々しさがあり、フレッシュ。たしかにいいバランスです。

アペラシオンはAOCリムーになりますが、リムーは土壌がシャルドネに適しているそうで、バロナークのシャルドネを飲んだ世界最優秀ソムリエのマルクス・デル・モネゴ氏(ドイツ)は「ラングドックのムルソーだ」と言ったそうです。

2012年のシャルドネ

ラベルが変わりましたがワインメイキングの方法は変わりません。

2012年は新樽50%、1回使用樽50%。

※シャルドネのファーストヴィンテージは2009年です

ドメーヌ・ドゥ・バロナークの赤ワインは、大西洋系品種と地中海系品種のブレンド。

大西洋系品種とはボルドー品種のことで、2013年はメルロ53%、カベルネ・フラン23%、カベルネ・ソーヴィニヨン4%。

さらに地中海系品種のシラー12%とマルベック8%がアッサンブラージュされます。

新樽25%、1~3年使用樽で12カ月樽熟成させ、2015年5月に瓶詰めされました。

メルロが多めなので、ボルドーのサン=テミリオンに近いニュアンスでありながら、地中海品種を加えることで、味わいはバロナーク風に仕上げています。

なお、使用品種と割合は年によって変わります。

赤ワイン用のブドウ畑も標高が高いところにあるため酸が高く保たれます。

「洗練された赤ワインをつくること、フレッシュさを保つことが大事で、酸により長期熟成も可能になる」とヴァンサン氏は言います。

飲んでみると、果実味がジューシーで、やわらかくて、ふわっとした口当たりですが、キュッと引き締まるタンニンの心地よい収れん味があります。しかし、丸みがあってなめらか。まだまだ若さいっぱいです。

赤はバックヴィンテージもいくつか試飲しましたが(2011年、2007年、2006年)、熟成を重ねるごとに、少しずつ違う顔を見せてくれます。

もちろん、年ごとのキャラクターや使用品種・比率の違いもあるでしょう。

ドメーヌ・ドゥ・バロナークは、

ラングドックのリムーという土地で、ロートシルトの伝統と気品を味わわせてくれるワインです。

今回紹介した新ラベルでの日本市場でのリリースは2016年4月以降になります。

ただし、すでに2015年11月から都内2レストラン限定で解禁されています。

(グランドハイアットのフレンチキッチン、ヴォルフガングステーキハウス)

※輸入元直営の「ワールドワインバー神楽坂」でも2016年4月まで飲めます

今後は、百貨店などでも新ラベルが登場してくるそうなので、近いうちにお目にかかれそうです。

(輸入元:ピーロート・ジャパン株式会社)