教職についている教員にとって、学級づくり(学級経営)や部活動も大切ですが、授業の力を身につけることは、もっとも大切です。

授業はこれで完成ということがありません。変化する環境や社会に対応して、常に新しい知識や技術を取り入れ、生徒たちの学力や生きていく力につなげていかなければなりません。

その意味で、教員には一生研究し、探求していく態度が求められると、私は考えています。

そのため、一般にはあまり馴染みのない言葉ですが、「授業研究」は、教職のなかでも非常に大切な活動です。

誰かが代表で授業をやります。これを研究授業といいます。他の教員がこれを参観します。そして、「子どもの学びが深まるために」という視点で、感想や意見を出しあいます。

ときには、研究者(大学等で専門的に研究している人)を招き、アドバイスをしてもらう。この一連の活動を授業研究といいます。

さて、三中では、昨日も今日も授業研究の研修を行いました。

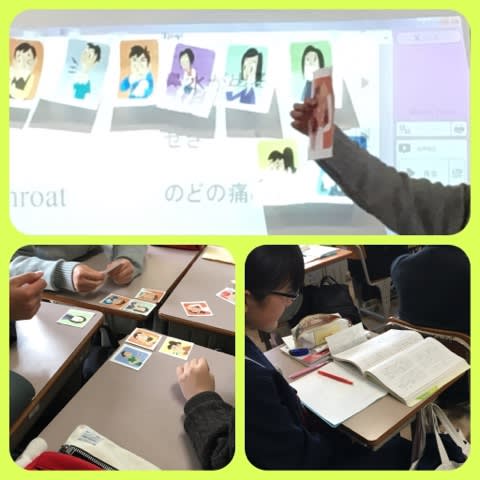

昨日は、おもに1年の担当が研究授業を行いました。5限には佐野先生の英語の授業と永田先生の英語の授業、6限には堀米先生の英語、松下先生の国語、長谷・瀧口先生の数学の授業を大学の先生にに見てもらいました。

放課後には、反省会を設け指導助言をしてもらいました。

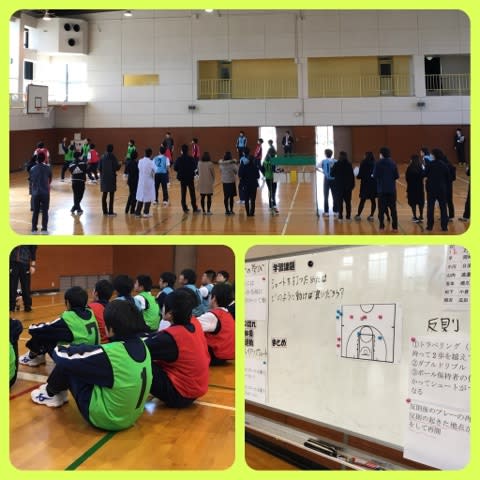

今日は、5限に石橋先生が、箕面市の小中学校の初任者22人が参観するなか、2年C組男子を対象に体育バスケットボールの代表研究授業を行いました。

学習のねらいは、「シュートを打つために、まわりの生徒がどう動けばいいか」でした。

3対2や5対5をやってみて、生徒たちは気づいたことを、出し合いました。

研究授業後には、反省会[研究協議会]で参加者同士が意見を交換し、授業研究会は終了しました。