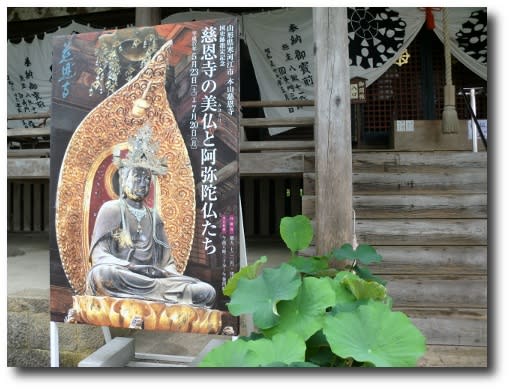

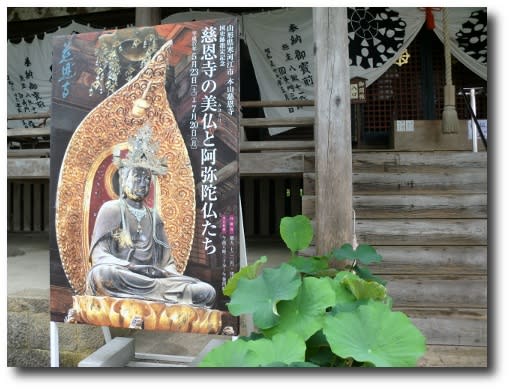

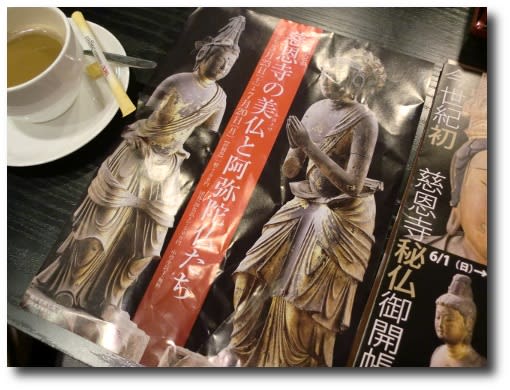

少し前のことになってしまいましたが、梅雨がまだ明けない20日の日曜日、寒河江の慈恩寺に出かけ、「慈恩寺の美仏と阿弥陀仏たち」展を参観してきました。展示期間の最終日でしたが、あいにくの雨模様で、人出もあまり多くなく、静かに見学できました。

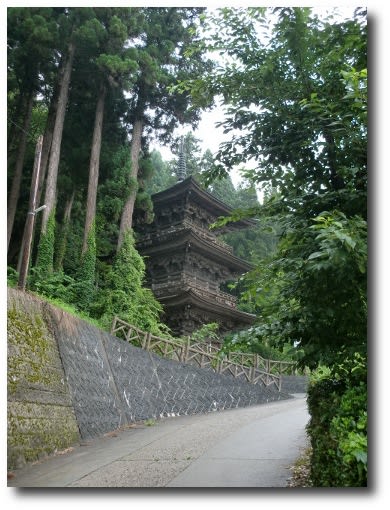

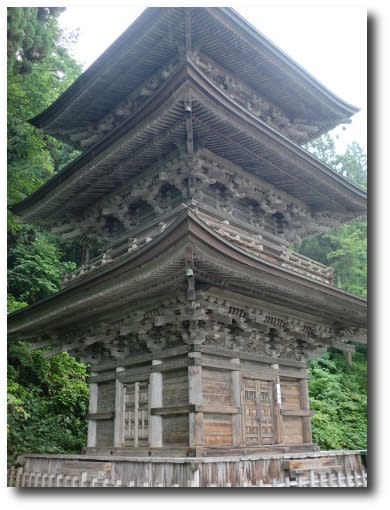

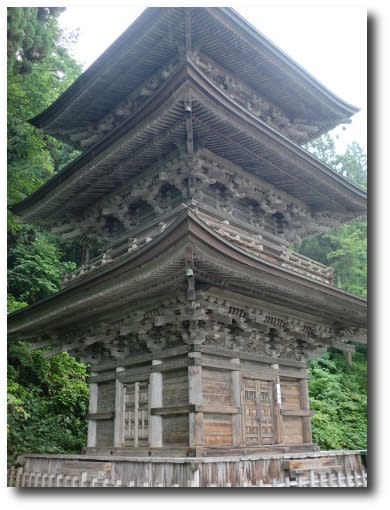

階段上りを避けて(^o^;)臨時駐車場に車を停め、三重塔に至る坂道を上がると、目指す慈恩寺三重塔が見えてきます。

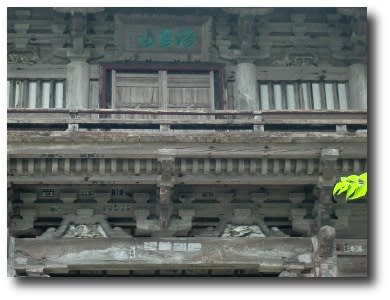

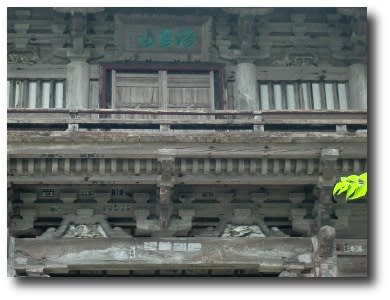

そこから山門(仁王門)に回り、正面から見上げました。

こちらは、強そうな仁王さん。

解説リーフレットによれば、慈恩寺は、天平18(746)年に聖武天皇の勅命により、インド僧婆羅門が開基したと言われる一山寺院で、江戸時代には幕府から2812石余の御朱印を受け、東北随一の巨刹として栄えた寺院だそうです。平安末期から鎌倉中期の仏像が多く、阿弥陀如来坐像などは重要文化財の指定を受けているほか、本堂を中心とする境内と背後の中世城館群、西の結界および修験行場跡が、このほど国の史跡として指定されたとのことです。

展示の方は撮影禁止でしたので、外観のみ。まずは本堂から。

一服の清涼、静寂のひととき。

山門の前で、柴犬の双子チャンが、ご主人の帰りを待っていました。

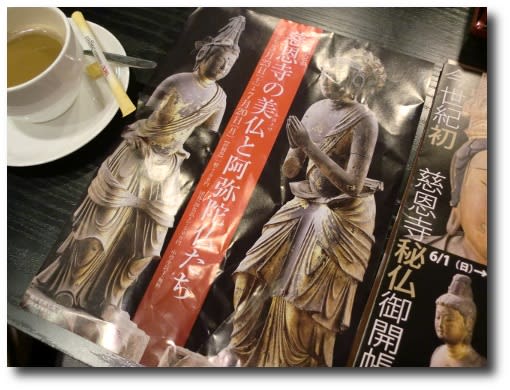

帰路、「陣屋」(*1)に立ち寄り、珈琲で休憩。カプチーノが美味しい(^o^)/

今回、特に印象的だったのは、チケットとリーフレットに採用された二体、腕と足をスッパリと切断された姿の仏像でした。なんとも痛々しく、おそらくは明治の廃仏毀釈の際の「受難の像」だったのだろう、とのことです。

たしか、神仏習合の時代には長く真言宗の霊場だった出羽三山も、明治の神仏分離令で寺院が破壊され、神道の神社として残ったはず。明治維新の混乱に乗じて権力に取り入った狂信者の影響だったのでしょうか。これを正気に戻そうとした人もいたはずで、外国の某原理主義者の史跡破壊を笑えない歴史が、少し前の過去にあったということは、覚えておく必要がありそうです。

(*1):寒河江市・富久住陣屋~公式ホームページ

階段上りを避けて(^o^;)臨時駐車場に車を停め、三重塔に至る坂道を上がると、目指す慈恩寺三重塔が見えてきます。

そこから山門(仁王門)に回り、正面から見上げました。

こちらは、強そうな仁王さん。

解説リーフレットによれば、慈恩寺は、天平18(746)年に聖武天皇の勅命により、インド僧婆羅門が開基したと言われる一山寺院で、江戸時代には幕府から2812石余の御朱印を受け、東北随一の巨刹として栄えた寺院だそうです。平安末期から鎌倉中期の仏像が多く、阿弥陀如来坐像などは重要文化財の指定を受けているほか、本堂を中心とする境内と背後の中世城館群、西の結界および修験行場跡が、このほど国の史跡として指定されたとのことです。

展示の方は撮影禁止でしたので、外観のみ。まずは本堂から。

一服の清涼、静寂のひととき。

山門の前で、柴犬の双子チャンが、ご主人の帰りを待っていました。

帰路、「陣屋」(*1)に立ち寄り、珈琲で休憩。カプチーノが美味しい(^o^)/

今回、特に印象的だったのは、チケットとリーフレットに採用された二体、腕と足をスッパリと切断された姿の仏像でした。なんとも痛々しく、おそらくは明治の廃仏毀釈の際の「受難の像」だったのだろう、とのことです。

たしか、神仏習合の時代には長く真言宗の霊場だった出羽三山も、明治の神仏分離令で寺院が破壊され、神道の神社として残ったはず。明治維新の混乱に乗じて権力に取り入った狂信者の影響だったのでしょうか。これを正気に戻そうとした人もいたはずで、外国の某原理主義者の史跡破壊を笑えない歴史が、少し前の過去にあったということは、覚えておく必要がありそうです。

(*1):寒河江市・富久住陣屋~公式ホームページ