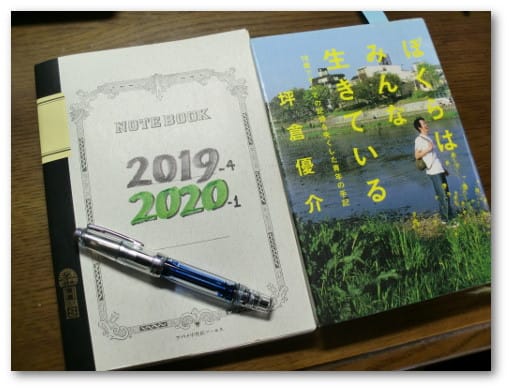

2001年に幻冬舎から刊行された単行本で、坪倉優介著『ぼくらはみんな生きている』を読みました。「18歳ですべての記憶を失くした青年の手記」と副題にあるように、高校を卒業し大学に入学したばかりの一年生のとき、乗っていたスクーターが停車中のトラックに激突して救急病院で一命を取り留めたものの、すべての記憶を失ってしまいます。おそらくは、記憶を保存する脳機能の一部に障碍が発生し、家も家族も自分の名前も、いや、寝ること、食べることなど身の回りのことも、すべて忘れて覚えていないという状態で、これは大変な事態です。水は冷たくお湯は温かいということもわかりませんので、冷たい水風呂に入り、お金の使い方もわからないため買物もできません。

それでも、家族の協力で一つ一つ覚えなおしていきますが、これは大変なストレスでしょう。夜、家を抜けだしたはいいものの、帰れなくなったりすることは何度もあったようで、同世代の仲間たちも、助けてくれる者もあれば、遠ざかるもの、邪魔にするものもあり。お母さんの無謀なほどの強い意思で大学に行き、一年留年はしましたが、染色の道を選び、職人としての修行が始まるあたりは、むしろ新鮮な、無垢な感覚がプラスしたのかもしれないとも思えます。

家庭が経済的にしっかりしていたことと、はじめは自宅から通える距離の大学だったことが、復学当初にはプラスにはたらいたようで、条件に恵まれていた面もあったろうと感じます。視力を失うこともたいへんなことですが、記憶を失うということも、大変な事態だということがよくわかりました。ただただ運が良かったねと言うしかありません。

○

我が家では、私自身が高校生の時に交通事故(ぶつけられる方)に遭い、また親戚にやはりスクーターでダンプに追突して全身麻痺となり、新婚の奥さんも去り、その後、長く療養生活をおくった人がいましたので、結局オートバイには見向きもせずに今に至りました。モトクロスやモータースポーツの楽しさも理解はできますが、長く続いた家庭の不幸を思うと、「起こる可能性のあることは起こる」、「起こってほしくない事態は、最悪のタイミングで起こる」というマーフィーの法則のほうを信じたくなります。もっとも、剣岳で岩登りの訓練中に宙吊りになった経験もあり、人畜無害、危険回避の姿勢で一貫していたわけではないのですが(^o^;)>poripori

それでも、家族の協力で一つ一つ覚えなおしていきますが、これは大変なストレスでしょう。夜、家を抜けだしたはいいものの、帰れなくなったりすることは何度もあったようで、同世代の仲間たちも、助けてくれる者もあれば、遠ざかるもの、邪魔にするものもあり。お母さんの無謀なほどの強い意思で大学に行き、一年留年はしましたが、染色の道を選び、職人としての修行が始まるあたりは、むしろ新鮮な、無垢な感覚がプラスしたのかもしれないとも思えます。

家庭が経済的にしっかりしていたことと、はじめは自宅から通える距離の大学だったことが、復学当初にはプラスにはたらいたようで、条件に恵まれていた面もあったろうと感じます。視力を失うこともたいへんなことですが、記憶を失うということも、大変な事態だということがよくわかりました。ただただ運が良かったねと言うしかありません。

○

我が家では、私自身が高校生の時に交通事故(ぶつけられる方)に遭い、また親戚にやはりスクーターでダンプに追突して全身麻痺となり、新婚の奥さんも去り、その後、長く療養生活をおくった人がいましたので、結局オートバイには見向きもせずに今に至りました。モトクロスやモータースポーツの楽しさも理解はできますが、長く続いた家庭の不幸を思うと、「起こる可能性のあることは起こる」、「起こってほしくない事態は、最悪のタイミングで起こる」というマーフィーの法則のほうを信じたくなります。もっとも、剣岳で岩登りの訓練中に宙吊りになった経験もあり、人畜無害、危険回避の姿勢で一貫していたわけではないのですが(^o^;)>poripori

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます