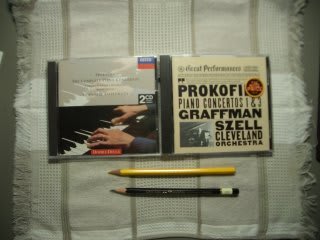

先日、4年分の音楽CD購入記録を整理してみました。単身赴任をしていた頃に、思い立って始めた記録、MS-WORKSのデータベースで管理しています。レポート作成ツールで月別の記録やレーベル別の一覧を作成し、最後に枚数と金額の合計を算出してみました。これによれば、合計でおよそ250枚の購入、約20万円です。輸入盤もブックオフ特売品も含まれますが、単純計算すると平均単価は@800円。食指が動くのは1000円盤が多いので、おそらくそんなものでしょう。年額にすると約5万円、月平均4000円といったところでしょうか。月4~5枚のペース。このくらいなら、繰り返し聞かないと満足しない私でも、新しいCDを充分に聞くことができます。

今は自宅で、モーツァルトのディヴェルティメント第17番ニ長調が流れております。演奏はウィーン八重奏団員、実に流麗な演奏です。1961年に録音されたロンドン盤で、こちらはK30Y-1535という番号からわかるように、CD普及期の1枚3000円の正規盤です。

今日のニュースで、テポドンがまた発射されたと報道していました。やれやれです。九州・四国地方は、梅雨前線の活発化か台風の影響か、激しい雨が降っているようです。各地の被害の少ないことを祈ります。

今は自宅で、モーツァルトのディヴェルティメント第17番ニ長調が流れております。演奏はウィーン八重奏団員、実に流麗な演奏です。1961年に録音されたロンドン盤で、こちらはK30Y-1535という番号からわかるように、CD普及期の1枚3000円の正規盤です。

今日のニュースで、テポドンがまた発射されたと報道していました。やれやれです。九州・四国地方は、梅雨前線の活発化か台風の影響か、激しい雨が降っているようです。各地の被害の少ないことを祈ります。