先日、職場に母方の叔父の訃報が届きました。とりあえず、忌引休暇を申請して自宅に戻り、パソコンから新幹線のチケットを予約して上京しました。

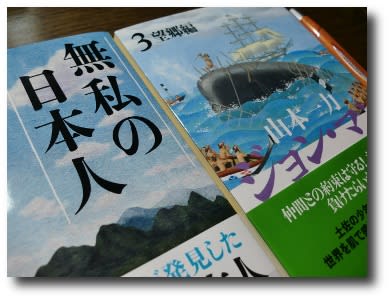

車中、思い出されるのは、子供の頃に送ってもらった、たくさんの本です。某出版社勤務で文芸編集部に所属し、子供がなかったせいか、甥(私)が本好きなのを知ると、色々な本を送ってくれたのでした。例えば

などなど、少年時代の読書の嗜好は、明らかにこれらの本の影響下にありました。

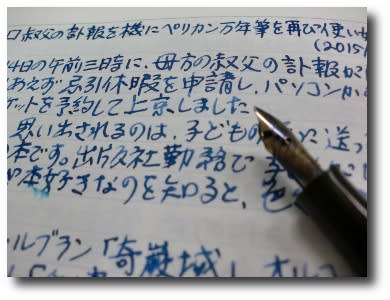

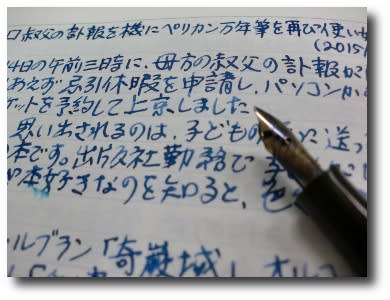

今から40年以上前の学生時代に、叔父の家を訪ねた時にもらったペリカン万年筆は、その後、ずいぶん長く愛用することとなりました。残念ながら、これで舶来志向になることもなくこれまで過ごして来ましたが、万年筆の多様性は認識することができました。考えてみればみるほど、色々と思い出されて、少々切なくなりました。

前夜は、あまりの暑さによく眠れず、涼しい新幹線の車内でしばし爆睡しました。叔父の家では、同じく甥の一人である従兄と合流、叔母を慰めつつ食事をしました。夫を亡くして一人になった叔母さんは、気丈に振る舞ってはいたものの、喪主の挨拶などとてもできないと声が震えます。で、従兄と二人で役割を相談して分担することとしました。

叔父にもらったペリカン万年筆で、翌日のご挨拶の文面を考えていると、なんだか筆跡が叔父のものに似てくるようで、悲しい気持ちになりました。

車中、思い出されるのは、子供の頃に送ってもらった、たくさんの本です。某出版社勤務で文芸編集部に所属し、子供がなかったせいか、甥(私)が本好きなのを知ると、色々な本を送ってくれたのでした。例えば

- モーリス・ルブラン『奇岩城』

- ジュール・ヴェルヌ『十五少年漂流記』

- ジュール・ヴェルヌ『海底二万哩』

- バーネット『秘密の花園』

- オルコット『若草物語』

- 浜田廣介『泣いた赤おに』

などなど、少年時代の読書の嗜好は、明らかにこれらの本の影響下にありました。

今から40年以上前の学生時代に、叔父の家を訪ねた時にもらったペリカン万年筆は、その後、ずいぶん長く愛用することとなりました。残念ながら、これで舶来志向になることもなくこれまで過ごして来ましたが、万年筆の多様性は認識することができました。考えてみればみるほど、色々と思い出されて、少々切なくなりました。

前夜は、あまりの暑さによく眠れず、涼しい新幹線の車内でしばし爆睡しました。叔父の家では、同じく甥の一人である従兄と合流、叔母を慰めつつ食事をしました。夫を亡くして一人になった叔母さんは、気丈に振る舞ってはいたものの、喪主の挨拶などとてもできないと声が震えます。で、従兄と二人で役割を相談して分担することとしました。

叔父にもらったペリカン万年筆で、翌日のご挨拶の文面を考えていると、なんだか筆跡が叔父のものに似てくるようで、悲しい気持ちになりました。