- 1970年代 首に巻くと両端が地面に届きそうなくらい長いタイプが流行りました。若者のかっこよさ重視です。

- 1980〜90年代 結婚式などにおよばれするときは、襟巻きをコートの中に入れるオーソドックスなタイプを使っていました。カシミヤなので虫に食われないように保管に気を使いました。

- 2000年代 妻が編んでくれた、あまり長くない手頃な長さに首に巻きつけるタイプを愛用しました。

- 今回 片方の端を他方の穴に通すタイプ。軽くてずり落ちないのと肩が凝らないのがいい。

2025/01/07 藤沢周平『風の果て(上)』再読了 NHK木曜時代劇のDVDを観て原作を読みたくなり、文春文庫の藤沢周平著『風の果て』上巻を再読了した。テレビの脚本は原作よりだいぶ劣ると痛感。

2007/04/09 藤沢周平『風の果て』下巻の記事を投稿 藤沢周平『風の果て』下巻の記事をブログに投稿した。

2007/04/08 藤沢周平『風の果て』下巻を再読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て』下巻を再読了した。併せて、上巻の記事をブログに投稿した。

2007/04/07 藤沢周平『風の果て』上巻を再読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て』上巻を再読了した。

2004/04/29 藤沢周平『風の果て(下)』再読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(下)』を再び読了した。

2004/04/28 藤沢周平『風の果て(上)』再読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(上)』を再び読了した。

2004/02/26 藤沢周平『風の果て(上)』読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(上)』を読了した。

2004/02/26 藤沢周平『風の果て(下)』読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(下)』を読了した。充実した好ましい物語性を持った作品だが、『三屋清左衛門残日録』などと比較すると、回想の部分と現在の部分が入り組みすぎ、ややわかりにくい。

2003/12/09 藤沢周平『風の果て(下)』読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(下)』を読了した。『蝉しぐれ』『三屋清左衛門残日録』『用心棒日月抄』などと並ぶ良い作品だと思う。

2003/12/08 藤沢周平『風の果て(上)』読了 文春文庫で、藤沢周平著『風の果て(上)』を読了した。

本当は2024年の記録と回想は当該年の暮に行うのが良いのでしょうが、記事ネタに困らなかったせいか、もれてしまいましたので、新年の今頃になってから整理をしてみます。

読書記録は、1989年からバイブルサイズのシステム手帳に記録しておりましたが、最近はシステム手帳の重さが無視できなくなり、リフィルだけをLIHIT LAB. の Aqua Drops という小型のファイルに移し、読書記録ノートとして継続しております。これはあくまでも年月日と著者名・書名と刊行社名を記録するもので、内容の覚え書きはA5判の備忘録ノートに書き留めるか、数行程度の簡単なものはテキストファイル備忘録に書き込んでもいます。1件1論理行で記入し、データ構造は3つのフィールドからなり、フィールドの区切りは半角スペースとして、こんなふうです。

例:YYYY/MM/DD タイトル 内容〜(Enter)

2024/10/10 ベートーヴェン・ハウス編『第九と日本:出会いの歴史』読了 ベートーヴェン・ハウス編『第九と日本:出会いの歴史』を読了した。徳島県の捕虜収容所での演奏会の記録を、謄写版印刷による見事なプログラムから探ったもの。

とくに印象の深いものはブログの記事にしておりますので、ブログを検索することで内容を思い出すこともあります。今回の趣旨は2024年の読書記録ですので、テキストファイル備忘録から awk スクリプトで抽出、日付順にソートしてみます。

$ awk -f book.awk memo2024.txt | sort

ちなみに、book.awk とは、第2フィールドに「読了」という語を含むレコードを探し出し、第1フィールド(日付;YYYY/MM/DD)と第2フィールド(著者名『書名』を読了、という形式)を出力し、データ数をカウントして合計を報告する、という簡単なスクリプト(*1)です。その結果は、

2024/01/17 『新版・薪ストーブ大全』読了

2024/01/19 キリーロバ・ナージャ『6カ国転校生ナージャの発見』読了

2024/02/03 宮本常一『山と日本人』読了

2024/02/09 佐藤厚志『荒地の家族』読了

2024/02/22 田原開起『百姓と仕事の民俗』読了

2024/04/17 五日市哲雄『大豆の科学』読了

2024/04/27 和田茂夫『魔法のスプレッドシート』読了

2024/05/10 宮城谷昌光『公孫龍(1)』読了

2024/05/11 宮城谷昌光『公孫龍(2)』読了

〜(中略)〜

2024/12/07 香月美夜『本好きの下剋上』短編集IIIを読了

2024/12/29 東圭一『奥州狼狩奉行始末』読了

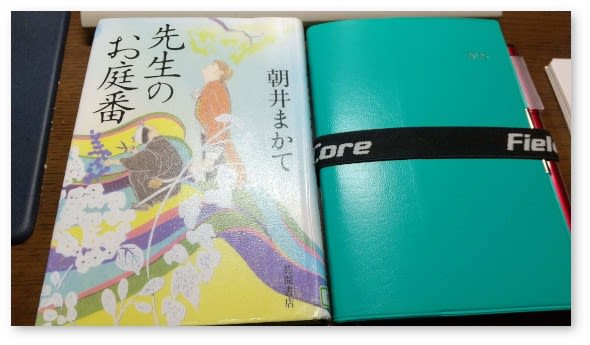

2024/12/31 朝井まかて『先生のお庭番』読了

合計 19 冊

となりました。おおむね読後感をブログ記事にしていますが、中には割愛したものもあります。

うーむ、昔と比べてかなり読了数が減っているなあ。通勤の時間もかかっていたのに、勤め人だった昔のほうが本を読んでいるというのは何を意味するか。一つは晴耕雨読とは言いながら、やはりフルに畑仕事をすると体力的にきつくなってきており、バタンキューと寝てしまうというのがあります。もう一つはタブレットを購入後、『本好きの下剋上』以外のライトノベル(*2)も読むことがあり、えんえんと連載されているものを読んでいるといつまでも読了にならない、という理由もあります。まあ、それなりに楽しめているのだからいいとしておきましょう(^o^)/

(*1): プログラミング言語は今も有効か〜awkのパーソナルな実用性〜「電網郊外散歩道」2011年4月

(*2): 例えば日向夏『薬屋のひとりごと』、カレヤタミエ『捨てられ公爵夫人は、平穏な生活をお望みのようです』など。

お正月、妻のリクエストで久々に「中華おこわ」を作りました。ブログ記事によれば、最初に作ったのは2020年の正月(*1)で、このときの印象がよほど良かったらしく、「あれを食べたい」とご所望(^o^)/

当方は豚もおだてりゃ木に登る部類ですので、うむ、それほど熱望されるのであれば一肌脱ぎましょうということで、「料理メモ」ノートVol.2 (*2)をひもとき、作ってみました。作り方は(*1)にあるとおりですが、前日のうちに準備しておいて炊飯器内で一晩置いて、翌朝スイッチを入れるというやり方です。この場合はとくに事前にもち米の吸水を考えなくても良いので、楽ちんです。

出来上がりは写真のとおり。ほかほかのできたての中華おこわに、あらかじめ冷凍を解いておいた秘伝豆を合わせて撮影してみました。もちろん、秘伝豆は一度茹でて冷凍しておいたものです。緑色が印象的で見た目にも味もよく、わが家のレシピでは必須のポイントです。レシピの倍量、4合も炊きましたのでしばらくはご飯の用意がいらず、中華おこわ三昧になりました。実は妻の目論見はそこにあったのかもしれません(^o^)/

(*1): 暮からお正月の料理〜「中華おこわ」と「レンコンと手羽元のスープ」〜「電網郊外散歩道」2020年1月

(*2): 日常生活の中のノート・筆記具その4〜料理メモと雑メモ用ノート〜「電網郊外散歩道」2021年10月

年の瀬も押し詰まった大晦日、徳間書店から2012年に刊行された単行本で、朝井まかて著『先生のお庭番』を読みました。紅白歌合戦も見ずに、読書三昧の静かな時間です。

不遇な立場にあった園丁見習いの熊吉は、長崎・出島のシーボルト屋敷に出入りすることになり、医師シーボルト先生や活発であけっぴろげな妻お滝らの信頼を得るようになります。それは、「コマキ」と呼ばれながら観察力と熱心さに工夫を重ねる熊吉の働きぶりを評価されてのことでした。特に、生育条件に適した土壌をそれぞれに与えることができる木の枡で区切った作庭法や、日本の草木の種や苗をオランダ船に積み、海を越えてバタビアやヨーロッパに届ける試みを成功させた独自の工夫によるところが大きかったようです。

やがて、少年コマキが青年になる頃、大事件が持ち上がります。台風の直撃と思われる嵐の後にオランダ船が破損し、漂流した積み荷の中に幕府ご禁制の品物が見つかった、いわゆるシーボルト事件の始まりです。物語の前半の、少年園丁見習いが雇い主になじみ隠れていた能力を発揮していく、どちらかといえばほのぼのとした雰囲気が、後半には緊迫感を持つ展開に変わっていくところが見ものです。そして、幕府に押収されたはずの伊能図がもう一組あり、ヨーロッパに持ち出されていたという史実の裏側の事情がドラマになっています。

オランダ人を詐称していたドイツ人シーボルト先生の印象が少しずつ変わっていくところは、熊吉の内面の成長に応じたものでしょうし、日本を理解し愛したシーボルトが虫の声をうるさいと感じる限界も描かれています。このあたりは、1959年生まれという作家の年齢、年代からくる経験によるものと言えるかもしれません。

本書では、変種に愛妾お滝さんにちなみオタクサという学名が与えられたアジサイが注目され背景に大きく取り入れられていますが、もう一つ、以前にテレビで、シーボルトだったかツンベリーだったかが伝えたというヤブツバキの原木が今もドイツに残っていて、可動式の温室で守られている(*1)という話でした。それまでヨーロッパにはなかった赤い椿の花が大流行し、小デュマの『椿姫』を生み、「ラ・トラヴィアータ」というヴェルディの歌劇作品につながったことを思うと、日本との思いがけないつながりを感じます。熊吉がそうした種苗を枯らさずに運ぶ工夫を凝らす場面に、歴史の意外性と面白さを感じました。

(*1): Pillnitzer Kamelie〜ドイツ語ですがブラウザの翻訳機能で読めるのではないかと思います。

昨日は、正月早々、ブログに接続できないトラブルに見舞われました。当ブログだけでなく他の方々のブログでも同じようにタイムアウトしてしまいます。どうやら goo ブログ全体がトラブル発生しているらしい。たまに表示されることもありますがスタイルが崩れ、ログインできません。おそらくサーバーの一部に障害が発生したのだろうと考え、正月休みで保守スタッフも休暇に入って手薄になっているだろうし、これはしばらくかかるなと判断して、昨日はブログ巡回はお休みとしました。

当初、goo ブログを運営する会社の内部事情で、d-point を普及させようとする上層部からの圧力がかかり、一部の機能に改修を行った結果、システムに過大な負荷がかかってしまった結果かなと思いましたが、調べてみるとどうやら違うらしい。朝日新聞、産経新聞等の記事によれば、NTT ドコモのサーバー群がどこかから DDoS 攻撃を受けたことによるトラブルだそうです。DDoS 攻撃というのは、例えば複数の人が示し合わせて特定の相手の電話番号に間をおかずに繰り返し電話をかけ、相手に電話を使えなくさせるように、ウィルス等に感染させた多数のPCを踏み台にしてターゲットとなったサーバーに一斉に過大なアクセスを集中させたり、大量のデータを送りつけたりするようなものと考えればよいのでしょうか。古典的ながら、厄介な攻撃手法です。

夜になって、NTT ドコモからは復旧のアナウンスがあったようですが、goo ブログはまだ回復せず、鼻詰まりで目がさめてしまった夜中に、ようやく復旧を確認できました。一部、まだ完全とは言えないところがあるようですが、まずは使える状況になりました。まったく、やれやれです。トラブルに対応した関係者の皆様にねぎらいと感謝の言葉をおくりたいと思います。ほんとにご苦労さまでした、ありがとう!

画像は、トラブル発生時の当ブログの状況です。左側のカレンダーやカテゴリー、コメント表示や履歴などがごっそり抜け落ちています。ログインもできませんでした。こうしてみると、複数のサーバーやプロセスが協調して画面や機能を維持しているのだなとわかります。ブログのような多数のユーザーが関与するサーバーの管理は難しいものがあります。今どきのご時世で、すぐ運営スタッフを批判するような見方もあるようですが、非は攻撃者にあるという前提を忘れてはならないと思います。

元日の朝方に少しだけ降った雪も日中のプラスの気温であらかた融け、元朝の寺参りの対応も済ませて穏やかな正月となりました。自宅に戻り、コーヒーを飲みながら音楽の聴き始めとなりましたが、今年はハイドンの弦楽四重奏曲を選びました。作品64の4、手元にあるのはコダーイ弦楽四重奏団の演奏です。寺の雰囲気からは一転してエステルハージ候の邸宅の雰囲気になります。

考えてみれば、田舎の専業農家で生まれ育った少年が、なんでまたクラシック音楽の、しかもよりによって地味な室内楽の曲を好んで聴くようになったのか。これは若い頃の NHK-FM 「夜の室内楽」等の影響が背景にあり、近年は変則夜間勤務の単身赴任時代から聴き始めたこのCD(*1)と、山形弦楽四重奏団定期演奏会でのハイドンの弦楽四重奏曲全曲演奏にせっせと足を運び、ハイドンの音楽の魅力にどっぷりと浸った影響が大きいでしょう。しかも元日の静かな雰囲気は、大音量のポップスやオーケストラ音楽とは合わないので、こうしたさらりとした雰囲気がよくマッチします。

YouTube でこの曲の演奏動画を見つけました。まず、フェスティーシュ四重奏団による演奏;

J. Haydn - Hob III:66 - String Quartet Op. 64 No. 4 in G major

続いてアマデウス弦楽四重奏団による演奏;

Haydn - string quartet op.64 no 4

(*1): ハイドンの音楽の魅力は、例えば ハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」を聴く〜「電網郊外散歩道」2005年9月 などと感じます。