Facebook「組踊」というのがあって、そこに投稿されたのが嘉数さんの実体験にもとずくお話である。32歳、平成の玉城朝薫を彷彿させる方である。ふと釣り込まれてその録画をみていた。

お話の中身はとても分かりやすくお人柄の良さを感じさせた。また【久志の若按司】の組踊を紹介しながらの解説も分かりいい。台詞、音楽、舞踊、この組踊の三要素も歌って踊って物語が進んでいく演劇、「琉球版のオペラやミュージカル」であるとはっきりお話していて、どんな研究者の説明より明快だと感じさせた。

私がとても関心したのは、優れた人材はその祖父母との体験が大きなものを持っているという事である。特に祖母との関係性の深さを感じさせた。嘉数さんは実に幼少のころから沖縄芝居の好きな祖母に連れられて【沖映本館】などで芝居三昧の経験をされた方なのだという事が印象深かった。意味が分からないままに繰り返し舞台を見ながら一緒に観劇していた祖母に物語の筋を聞いたりしている姿が浮かんできた。そうして彼にとってウチナーグチは普段の生活の中に浸透していったのである、などと書いていいのか、その辺はもっと若い嘉数さんにお聞きしたいが、真喜志康忠氏(ときわ座)や大宜見小太郎氏(大伸座)、間好子氏(劇団乙姫)の沖縄芝居が好きで、「将来は嘉数康忠になりたい」と思ったなどのことばの言い回しにハッとさせられたのだ。

沖縄芝居のスターだった真喜志康忠を幼い頃にしてすでに脳裏に刻んでいた嘉数さんはその後宮城能造氏の道場で琉球舞踊を親しむようになったという。それが4歳の時である。幼いころの体験が実りをもたらしたのが今日の彼の伝統組踊、琉球舞踊、そして沖縄芝居の継承者としての麗しい姿なのだという事に感銘を受けた。古典組踊、琉球舞踊があり近代以降のそれらをさらに継承して創造された雑踊や沖縄芝居の史劇・歌劇・狂言(喜劇など)がある。その統合の上にまた昨今の新作組踊があり、それらを総べて身体でこころで受け止めてきた嘉数さんの現在だという事が、不思議で奇跡的にも思えるが、しかしそれぞれの地域や集団や国なりの基層の文化はまたそのように継承され、時代の寵児(リーダー)を生み出すのだという思いに浸った。

そして、ここで強調したかったのは『沖縄芝居』がウチナーグチを学ぶ上で、とても重宝な役割を果たしている、という単純な事実である。嘉数さんの方が実は恩師に当たる宮城能鳳氏よりウチナーグチが堪能であるという事など、それは宮城氏が実際に自分の教え子たちはよく芝居にも出て「ウチナーグチはご自分よりうまい」とおっしゃった事からもうかがえる。という事は、嘉数さんが伝統組踊や琉球舞踊だけではなく沖縄芝居の舞台にも主役や脇役でも舞台に立っているという事、が意味する所の大きさをおのずと示している。

『組踊』は唱えのある独特の琉球オペラである。そして近代の沖縄のオペラ・ミュージカルは琉球歌劇である。それに台詞劇がまた創作された。沖縄芝居の台詞劇(史劇・時代劇)と琉球歌劇は実は組踊が近代以降生み出した新しい舞台芸術(大衆劇)の発展形態なのである。そして組踊の間の者はまた芝居の狂言の中に取り入れられていった。芸能・演劇の弁証法的な進展の過程がそのまま沖縄演劇の歴史の推移と重なっていく。そして危機的なウチナーグチがこれらの琉球・沖縄が独自に創出してきた芸能・演劇の中にその継承・存続の鍵を秘めて存在するという事を嘉数さんの若い人生そのものが教えてくれる。

そして21世紀の現在、そこに新たに新作組踊(創作組踊)が登場してきた。それらはこの伝統の上にまた成り立っている。

嘉数さんが解説する「久志の若按司」を見ると、組踊の世界の美が浮き上がってくるようだった。私自身幼いころから村遊びの世界で「本部大主」などをよく見てきたが、あの組踊の独特な唱えは頭にこびりついている。それぞれの民族にはそれぞれのリズムの世界があるように、組踊の8886のリズムは琉歌のリズムであり、もはや沖縄の民族的リズムのコアなのだと言えよう。それが生活の中に息づいている。

しかし、その祭祀や芸能・演劇、琉歌、舞踊などの世界は現代のグローバル化の波のあおりの中で危機的な要因も孕んでいると言えよう。平準化=普遍化の価値観の流れの中でユニバーサルな経済・金融価値に掬い取られることのない文化の固有性をどう保持・継承・発展させていくか、問われ続けている。

可能性や希望は、若い嘉数道彦さんや彼の仲間たちである。しっかりより意志・意識的に沖縄芸能・演劇に向き合っている姿は心強い。沖縄芝居に取り組む彼や大田守邦さん、佐辺良和さん、神谷武史さん、大湾三瑠さん、金城真次さんの姿がある。歴史に見る名優たちの姿が彼らの中に統合された芸の美として甦っているのだと感じさせる。

冒頭に戻るが、祖父母との貴重な体験が子供に与える影響の大きさを嘉数さんに見たが、小説家でかつ評論家でもある目取真俊さんもまた講演などお聞きすると、ご自分の祖母との貴重な体験が小説の中で大きな意味を持っているのだという事を感じさせるお一人である。

研究発表の準備が進まないで、また例のごとく恥をかく30分になりそうだが、この嘉数さんの講演録画はいろいろと考えさせられた。お薦めしたい!

(しかし【Facebook 組踊】は冒頭に次のように書かれています。「組踊の詞は、我々現代人には理解しがたいものです。しかし、ある研究者によれば、それは日本の言語ではないか?とも言われております。 そんな日本の古典歌舞劇を楽しんでみませんか?という思いから創ってみました。」とあります。そしてその『組踊』さんはアイデンティティーが不明です。明らかに琉球・沖縄独自の総合芸術の組踊を日本の古典歌舞劇として位置付けています。琉球王国の国劇(アイデンティティーの象徴)としてではなく、日本の一部にしてしまった方が立ちあげているサイトであり、それに沖縄タイムス記者や若手の組踊研究者【鈴木耕太】さんがコミットしているという構図が今の所見えてきました。中身は上に紹介した嘉数さんの講演などのUPもあり、それはいいのですが、立ち上げた方の意識のありようが少し気になりますね。桜井女史が好きな方ならかなり日本ナショナリストのようです!)

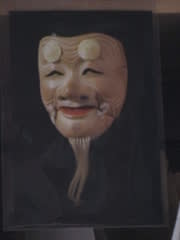

≪今PCの前にある翁の絵ハガキを写真にとった。笑顔がいいね!≫

お話の中身はとても分かりやすくお人柄の良さを感じさせた。また【久志の若按司】の組踊を紹介しながらの解説も分かりいい。台詞、音楽、舞踊、この組踊の三要素も歌って踊って物語が進んでいく演劇、「琉球版のオペラやミュージカル」であるとはっきりお話していて、どんな研究者の説明より明快だと感じさせた。

私がとても関心したのは、優れた人材はその祖父母との体験が大きなものを持っているという事である。特に祖母との関係性の深さを感じさせた。嘉数さんは実に幼少のころから沖縄芝居の好きな祖母に連れられて【沖映本館】などで芝居三昧の経験をされた方なのだという事が印象深かった。意味が分からないままに繰り返し舞台を見ながら一緒に観劇していた祖母に物語の筋を聞いたりしている姿が浮かんできた。そうして彼にとってウチナーグチは普段の生活の中に浸透していったのである、などと書いていいのか、その辺はもっと若い嘉数さんにお聞きしたいが、真喜志康忠氏(ときわ座)や大宜見小太郎氏(大伸座)、間好子氏(劇団乙姫)の沖縄芝居が好きで、「将来は嘉数康忠になりたい」と思ったなどのことばの言い回しにハッとさせられたのだ。

沖縄芝居のスターだった真喜志康忠を幼い頃にしてすでに脳裏に刻んでいた嘉数さんはその後宮城能造氏の道場で琉球舞踊を親しむようになったという。それが4歳の時である。幼いころの体験が実りをもたらしたのが今日の彼の伝統組踊、琉球舞踊、そして沖縄芝居の継承者としての麗しい姿なのだという事に感銘を受けた。古典組踊、琉球舞踊があり近代以降のそれらをさらに継承して創造された雑踊や沖縄芝居の史劇・歌劇・狂言(喜劇など)がある。その統合の上にまた昨今の新作組踊があり、それらを総べて身体でこころで受け止めてきた嘉数さんの現在だという事が、不思議で奇跡的にも思えるが、しかしそれぞれの地域や集団や国なりの基層の文化はまたそのように継承され、時代の寵児(リーダー)を生み出すのだという思いに浸った。

そして、ここで強調したかったのは『沖縄芝居』がウチナーグチを学ぶ上で、とても重宝な役割を果たしている、という単純な事実である。嘉数さんの方が実は恩師に当たる宮城能鳳氏よりウチナーグチが堪能であるという事など、それは宮城氏が実際に自分の教え子たちはよく芝居にも出て「ウチナーグチはご自分よりうまい」とおっしゃった事からもうかがえる。という事は、嘉数さんが伝統組踊や琉球舞踊だけではなく沖縄芝居の舞台にも主役や脇役でも舞台に立っているという事、が意味する所の大きさをおのずと示している。

『組踊』は唱えのある独特の琉球オペラである。そして近代の沖縄のオペラ・ミュージカルは琉球歌劇である。それに台詞劇がまた創作された。沖縄芝居の台詞劇(史劇・時代劇)と琉球歌劇は実は組踊が近代以降生み出した新しい舞台芸術(大衆劇)の発展形態なのである。そして組踊の間の者はまた芝居の狂言の中に取り入れられていった。芸能・演劇の弁証法的な進展の過程がそのまま沖縄演劇の歴史の推移と重なっていく。そして危機的なウチナーグチがこれらの琉球・沖縄が独自に創出してきた芸能・演劇の中にその継承・存続の鍵を秘めて存在するという事を嘉数さんの若い人生そのものが教えてくれる。

そして21世紀の現在、そこに新たに新作組踊(創作組踊)が登場してきた。それらはこの伝統の上にまた成り立っている。

嘉数さんが解説する「久志の若按司」を見ると、組踊の世界の美が浮き上がってくるようだった。私自身幼いころから村遊びの世界で「本部大主」などをよく見てきたが、あの組踊の独特な唱えは頭にこびりついている。それぞれの民族にはそれぞれのリズムの世界があるように、組踊の8886のリズムは琉歌のリズムであり、もはや沖縄の民族的リズムのコアなのだと言えよう。それが生活の中に息づいている。

しかし、その祭祀や芸能・演劇、琉歌、舞踊などの世界は現代のグローバル化の波のあおりの中で危機的な要因も孕んでいると言えよう。平準化=普遍化の価値観の流れの中でユニバーサルな経済・金融価値に掬い取られることのない文化の固有性をどう保持・継承・発展させていくか、問われ続けている。

可能性や希望は、若い嘉数道彦さんや彼の仲間たちである。しっかりより意志・意識的に沖縄芸能・演劇に向き合っている姿は心強い。沖縄芝居に取り組む彼や大田守邦さん、佐辺良和さん、神谷武史さん、大湾三瑠さん、金城真次さんの姿がある。歴史に見る名優たちの姿が彼らの中に統合された芸の美として甦っているのだと感じさせる。

冒頭に戻るが、祖父母との貴重な体験が子供に与える影響の大きさを嘉数さんに見たが、小説家でかつ評論家でもある目取真俊さんもまた講演などお聞きすると、ご自分の祖母との貴重な体験が小説の中で大きな意味を持っているのだという事を感じさせるお一人である。

研究発表の準備が進まないで、また例のごとく恥をかく30分になりそうだが、この嘉数さんの講演録画はいろいろと考えさせられた。お薦めしたい!

(しかし【Facebook 組踊】は冒頭に次のように書かれています。「組踊の詞は、我々現代人には理解しがたいものです。しかし、ある研究者によれば、それは日本の言語ではないか?とも言われております。 そんな日本の古典歌舞劇を楽しんでみませんか?という思いから創ってみました。」とあります。そしてその『組踊』さんはアイデンティティーが不明です。明らかに琉球・沖縄独自の総合芸術の組踊を日本の古典歌舞劇として位置付けています。琉球王国の国劇(アイデンティティーの象徴)としてではなく、日本の一部にしてしまった方が立ちあげているサイトであり、それに沖縄タイムス記者や若手の組踊研究者【鈴木耕太】さんがコミットしているという構図が今の所見えてきました。中身は上に紹介した嘉数さんの講演などのUPもあり、それはいいのですが、立ち上げた方の意識のありようが少し気になりますね。桜井女史が好きな方ならかなり日本ナショナリストのようです!)

≪今PCの前にある翁の絵ハガキを写真にとった。笑顔がいいね!≫