三県制覇も第3弾目。それでもまだまだ金山城レポートです。今回は実城復元の要、大手口にいよいよ入っていきます。

なんなんでしょう…この神秘的な風景は…。写真で見たのと全然違う感動を覚えます。思えばこの写真は城訪問サイトなどで金山城を取り上げるときに必ずと言っていいほど掲載される写真です。金山城の復元の一番のポイントであり、金山城の一番荘厳な場所です。

でも…現地を訪れるまでは、「関東の中世史跡にこんな荘厳な石垣の城が??」と思ったが故、金山城に行きたいと思う気持ちが起きなかったわけです。しかし、これも全部詳しい発掘調査に基づいての復元だとわかると…もう、ものすごいテンションの上がりようです。訪れた時は朝の8時ほどでしたが、もう気分が高揚しっぱなし。

私の興奮はさておき、さっそくこの金山城の仕組みにお気づきですか?大手虎口の通路が右曲りになっていますね。何のため?それはもちろん、通路のすべてを見せない防御を考えての仕組みです。こんなところにも工夫があります。さすが。

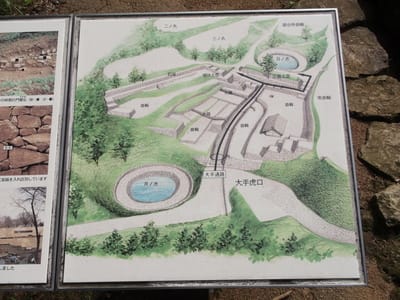

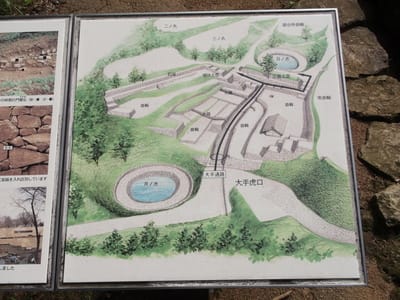

さらに、城内にはこのように城の全体図や発掘調査の写真などもたくさん説明する掲示物があり、もう至れり尽くせり状態です。

さて、さすがに本丸に近い大手虎口ゆえ、両側にしかも何重にも曲輪があるので、防御性に優れていますね。

この城の先進性を示すものは、巨大な石垣だけではありません。

これは石組み排水路です。金山城は排水にとても悩まされたようで、度々石垣が改修されました。それはこれだけ石垣を作ると、アスファルトと同じ原理で雨の時の排水の行き場がなく水が溢れて石垣が崩壊する…ということがあったようです。そのため、多重の曲輪から効率よく排水するための排水路が組まれていたようです。

大手虎口門の礎石です。なんかちょっと違和感がありませんか?左に寄っている気がする。どんな門があったのかなぁ。

これは大手虎口南上段曲輪(復元建物があるところ)と、下段曲輪(何もないところ)です。上段曲輪では石敷き礎石建物と、カマド跡、石組み井戸が発掘されました。大手虎口の中でも生活感が感じられる場所です。

さらにこの曲輪には、このように金山城の石碑や、休憩所、トイレ、金山城の地形模型などがあります。休憩所には自動販売機もあり、ゆっくり見れば最低でも一時間はかかる訪城の休憩のための拠点となります。

こちらは、大手虎口北上段曲輪の方の階段状石垣です。でも石垣の一部がくりぬかれているよ…と思ったらこんな理由があった。

この石垣は少なくとも5回改修されており、その変遷をわざと見せるためにくりぬいて遺構そのまま展示しているとのことでした。色々復元にあたって考えていますね。

金山城には月ノ池の他にもう一つ池があります。それがこの「日ノ池」です。直径およそ15m強。月ノ池の直径が7m強だったことを考えると、山城の山頂としては大きな池です。

月ノ池より実城の本丸に近く、ただ単に生活用水の場ではなく、雨乞いや戦勝祈願など儀式を行った場所であろうとされています。その証拠に、水の信仰と関わる平安時代の遺物も発掘調査で見つかり、金山城築城以前にもここに池があったことから神聖な場所とされていたと思われています。

石敷きの池ですが、一部床にこんなところが…

なんでわざわざここだけこんな風になっているの?と思ったのを見事説明板が解説。これは発掘当時のままのものを展示してあるんだそうです。にくい演出です(笑)

さていよいよ実城の本丸域に入ります。

う~ん…なんだろう…このいつもの何もない山城を登っている感は…。金山城の実城本丸域(天主曲輪)は発掘調査はされていないみたいです。

本丸には新田神社がありました。これは、金山城の廃城後、新田義貞の出身地であったことから山頂には「新田祠」という石宮があったそうで、そこから新田神社が誕生しました。この神社のせいで発掘調査ができないおかげで金山城が守られたのですね(笑)まあ、大手虎口ですっごくいいものを見せてもらったので、3つある社にそれぞれ50円ずつお賽銭を入れてきました(笑)

ここまで見学して時間はもうすでに8:50。もうあと10分で「史跡金山城ガイダンス施設」が開館する時間まであと少し。この後もまだ見て回りたいところがあるので、そろそろガイダンス施設の方へ向かおう…っと、天主曲輪の下に見える石碑みたいのはなんだ?

「武者走阯」と書いてあります。本丸の下をくるっと回っている曲輪だけに武者走と伝わっていたんですね。こういうのを見逃すともったいない気がします。けれど時間もないので、そちらへは降りないで下山します。

ということで、其の4では、「太田市立史跡金山城ガイダンス施設」の様子をお伝えします。お楽しみに!

なんなんでしょう…この神秘的な風景は…。写真で見たのと全然違う感動を覚えます。思えばこの写真は城訪問サイトなどで金山城を取り上げるときに必ずと言っていいほど掲載される写真です。金山城の復元の一番のポイントであり、金山城の一番荘厳な場所です。

でも…現地を訪れるまでは、「関東の中世史跡にこんな荘厳な石垣の城が??」と思ったが故、金山城に行きたいと思う気持ちが起きなかったわけです。しかし、これも全部詳しい発掘調査に基づいての復元だとわかると…もう、ものすごいテンションの上がりようです。訪れた時は朝の8時ほどでしたが、もう気分が高揚しっぱなし。

私の興奮はさておき、さっそくこの金山城の仕組みにお気づきですか?大手虎口の通路が右曲りになっていますね。何のため?それはもちろん、通路のすべてを見せない防御を考えての仕組みです。こんなところにも工夫があります。さすが。

さらに、城内にはこのように城の全体図や発掘調査の写真などもたくさん説明する掲示物があり、もう至れり尽くせり状態です。

さて、さすがに本丸に近い大手虎口ゆえ、両側にしかも何重にも曲輪があるので、防御性に優れていますね。

この城の先進性を示すものは、巨大な石垣だけではありません。

これは石組み排水路です。金山城は排水にとても悩まされたようで、度々石垣が改修されました。それはこれだけ石垣を作ると、アスファルトと同じ原理で雨の時の排水の行き場がなく水が溢れて石垣が崩壊する…ということがあったようです。そのため、多重の曲輪から効率よく排水するための排水路が組まれていたようです。

大手虎口門の礎石です。なんかちょっと違和感がありませんか?左に寄っている気がする。どんな門があったのかなぁ。

これは大手虎口南上段曲輪(復元建物があるところ)と、下段曲輪(何もないところ)です。上段曲輪では石敷き礎石建物と、カマド跡、石組み井戸が発掘されました。大手虎口の中でも生活感が感じられる場所です。

さらにこの曲輪には、このように金山城の石碑や、休憩所、トイレ、金山城の地形模型などがあります。休憩所には自動販売機もあり、ゆっくり見れば最低でも一時間はかかる訪城の休憩のための拠点となります。

こちらは、大手虎口北上段曲輪の方の階段状石垣です。でも石垣の一部がくりぬかれているよ…と思ったらこんな理由があった。

この石垣は少なくとも5回改修されており、その変遷をわざと見せるためにくりぬいて遺構そのまま展示しているとのことでした。色々復元にあたって考えていますね。

金山城には月ノ池の他にもう一つ池があります。それがこの「日ノ池」です。直径およそ15m強。月ノ池の直径が7m強だったことを考えると、山城の山頂としては大きな池です。

月ノ池より実城の本丸に近く、ただ単に生活用水の場ではなく、雨乞いや戦勝祈願など儀式を行った場所であろうとされています。その証拠に、水の信仰と関わる平安時代の遺物も発掘調査で見つかり、金山城築城以前にもここに池があったことから神聖な場所とされていたと思われています。

石敷きの池ですが、一部床にこんなところが…

なんでわざわざここだけこんな風になっているの?と思ったのを見事説明板が解説。これは発掘当時のままのものを展示してあるんだそうです。にくい演出です(笑)

さていよいよ実城の本丸域に入ります。

う~ん…なんだろう…このいつもの何もない山城を登っている感は…。金山城の実城本丸域(天主曲輪)は発掘調査はされていないみたいです。

本丸には新田神社がありました。これは、金山城の廃城後、新田義貞の出身地であったことから山頂には「新田祠」という石宮があったそうで、そこから新田神社が誕生しました。この神社のせいで発掘調査ができないおかげで金山城が守られたのですね(笑)まあ、大手虎口ですっごくいいものを見せてもらったので、3つある社にそれぞれ50円ずつお賽銭を入れてきました(笑)

ここまで見学して時間はもうすでに8:50。もうあと10分で「史跡金山城ガイダンス施設」が開館する時間まであと少し。この後もまだ見て回りたいところがあるので、そろそろガイダンス施設の方へ向かおう…っと、天主曲輪の下に見える石碑みたいのはなんだ?

「武者走阯」と書いてあります。本丸の下をくるっと回っている曲輪だけに武者走と伝わっていたんですね。こういうのを見逃すともったいない気がします。けれど時間もないので、そちらへは降りないで下山します。

ということで、其の4では、「太田市立史跡金山城ガイダンス施設」の様子をお伝えします。お楽しみに!