相模国の小田原城は周知の通り戦国大名北条氏の本拠地。1938(昭和13)年に国指定史跡に指定された。現在本丸には天守閣があるが、これは1960(昭和35)年に小田原市市制施行20周年を記念事業として総工費8000万円(当時)をかけて作られたもの。天守閣は宝永年間の再建の際に作られた模型や設計図を元に作られたもので、模擬天守ではなく、復元天守閣と言える。とは言え、江戸時代の天守の復元であるので、小田原城のイメージである戦国大名北条氏の拠点としてのイメージは想像し難い。

さて、復元天守閣は完成からすでに50年以上経っており、耐震化工事が行われており、その際に天守閣の資料館もリニューアルされて2016(平成28)年5月に再オープンとなった。一度2003(平成15)年に訪れているが、せっかくの機会なので我が嫡男と訪問してきた。

小田原厚木道路を使って車で小田原城へ。近くに駐車場がなかったので、有料の小田原スポーツ会館の駐車場に停めた。

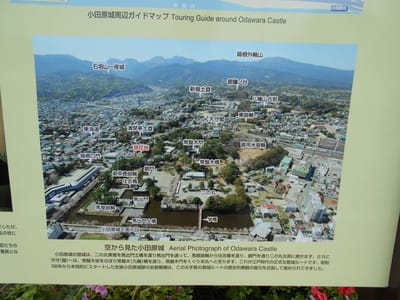

この説明板は小田原城の外にあるものだが、復元されつつある小田原城の姿がよくわかる空撮写真がある。1971(昭和46)年には常盤木門の復元が行われ、1997(平成9)年には銅門が、2009(平成21)年には馬出門が復元されている。2013(平成25)年からは御用米曲輪の発掘調査が行われており、昨年度も発掘調査説明会が催されるなど、江戸時代の小田原城の活発化した整備保存が進んでいる。

小田原スポーツ会館から道路を挟んですぐ見えるのがこの堀と石垣。堀の向こう側に見えるのが南曲輪。昔はこの曲輪の西南に二重櫓があったという。

堀を東に進み、大正天皇が皇太子の時にいわれがある藤棚を通り過ぎる。

すると、御茶壷橋という城に入る橋がある。この橋は小峯橋と言われるそうだが、江戸幕府の将軍家に献上する茶壷を保管する倉庫があったことから、この名前が付いたという。

観光バスなどが停まることができる大きな駐車場があるこの場所から、大手筋(正規の登城ルート)ではないが、小田原城に入っていく。

これは御茶壷曲輪からみた、住吉橋と銅門。御茶壷曲輪から土橋を渡る。

この曲輪は馬屋曲輪と言われるが、なぜか曲輪内に「二の丸観光案内所」がある。正式には、写真右の馬出門から入り、この馬屋曲輪を通り住吉橋から銅門に行くルートが本丸へ行くのが大手筋である。銅門が二の丸の表玄関であることから、この「二の丸観光案内所」がある曲輪は正式には二の丸ではない。…ややこしい…。

馬屋曲輪の南東隅の櫓があったであろう場所から、西を臨む。見えている建物は馬屋曲輪に建つ二の丸観光案内所。この案内所には手作り甲冑や木造の天守閣模型などが展示されている。この案内所の建物自体が戦前の1933(昭和8)年に建てられたもので、昔は図書館に使われていてたか。小田原城とは関係のないところで、この建物の価値が高まっているとのこと。

城内にはこんな看板が。平成の大改修が終わってすぐにでも行こうと思ったので、ゴールデンウィークであることに加え、毎年5月には北条五大祭りが催され、とんでもない数の観光客が訪れる…ということで初日に行くことは控えました。

では、いったん馬屋曲輪から馬出門を通って外へ。

奥には立派な枡形が見えます。

いったん外にでました。三の丸から二の丸へ続く大手筋のルート。発掘調査で再現されたこの馬出門は、1672(寛文12)年に枡形形式に改修されて江戸末期まで続いたものを再現している。

さて、もう一度馬出門を通り、馬出曲輪を通って住吉橋方面へ行きます。

住吉橋は途中まで土橋で途中から木橋の構造となっている。

住吉橋を進むと、枡形となり、二の丸の玄関である銅門(あかがねもん)がある。城内への大手筋であり、主要施設へ続く門だけにかなりの規模である。

銅門をくぐると銅門広場に到着。この広場の北に堀など隔てるものなく(現在は桜の木が隔てているが)二の丸広場があるが、この銅門広場が二の丸であったのかどうかは、城内の説明板などではよくわからない。

二の丸広場から階段を登れば、1971(昭和46)年に復元された常盤木門へ。

銅門と同様、大手筋にあたることから大きな門であるが、樹木が多いなあと思う。40年以上前に復元されたので植栽が豊かになってしまったのかなと思っていたが、説明板を見ると、「常盤木とは常緑樹の意で、門の傍らには往時から松が植えられており、また、松の木が常に緑色をたたえて何十年も生長することになぞらえ、小田原城が永久不変に繁栄することを願って、常盤木門と名付けられたといわれている。」とあった。つまり、この豊な植栽はしっかりとした復元。説明文を見ないとわからないものですね。また平和だった江戸時代ならではの趣向でもあると思います。

ここも本丸に続く門だけにかなりの規模の門である。そしていよいよ本丸へ。

本丸側の常盤木門の建物にはお土産物屋が入っている。昨今の戦国ブームで武将の家紋が入った色々なグッズが売られている。残念ながらどれも織豊期の有名武将ばかりで、戦国期の大名のグッズなどはあまりない。無念。

常盤木門をくぐって本丸へ向かうと最初に見えるのがサル山。これは明治以降に市の施設として使われたものの名残なんだと思う。小田原城だけでなく、明治になって廃城になった城は、市役所や軍の施設など国有地として利用されたばかりでなく、民間に払い下げられた場合もある。石川県の金沢城では県立高校があったし、愛媛県の湯築城では遊園地にもなっていた。小田原城は動物園として使われていたのだろう。

今回のメイン。2016(平成28)年にリニューアルされた天守閣の展示を見る。そういえば、今年の4月に熊本で大きな地震があり、熊本城も大きな被害を受けた。そこで小田原市は5月1日の小田原城天守閣も見学料を全額熊本市へ寄付することを発表し、大きな反響を呼んだ。この行為は、400年前の恩返しと言われた。1633(寛永10)年の寛永小田原大地震で大きな被害を受けた小田原城。その時の小田原藩主稲葉と仲が良かった熊本藩の藩主細川が手紙と共に見舞いの使者を送ったと言う。そしてネットを中心に「今回の寄付は400年前の恩返し」だと話題を呼んだ。ネットもこういう事に使われると本当に心が温かくなる思いがします。

閑話休題。

天守内は撮影禁止以外の指定がない場合以外カメラOKという太っ腹!

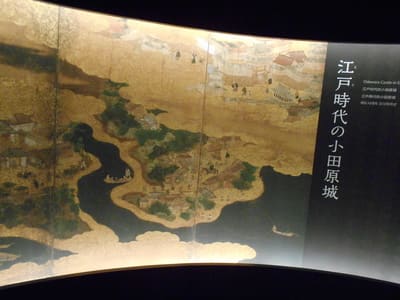

町の様子や城の様子に関するものはやはり江戸時代のものが多い。

図や模型なども江戸時代の小田原城しかありません。戦国時代の北条の小田原城の模型がみたいなとちょっと思ってしまいます。

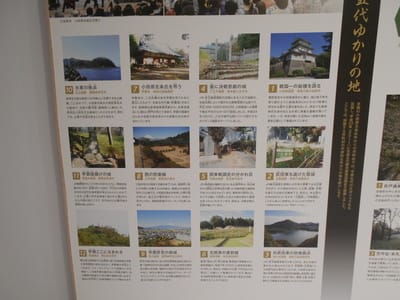

ただ、北条氏に関する展示も多く、初代北条早雲から5代北条氏直まで人物別に北条氏のできごとを紹介するパネルがあります。(残念ながらこちらは写真撮影不可で掲載できず)さらに、北条の古文書の判物と印版状の説明など、古文書の多く残る北条氏を生かした展示になっている。惜しいのは、この図録を販売してほしかった。写真撮影がダメなら展示図録を売ってほしい。

また、戦国期の小田原城の総構えや北条5代ゆかりの地の紹介などもあって、次に見るべく場所を探すこともできる。さらに江戸時代の稲葉氏のゆかりの品ばかりではなく、北条氏の甲冑なども展示されており(改修の後は見られるが、兜に戦国時代の形態を伝えているとある)、「小田原城と言っても江戸時代の小田原城だし…」と思っている人には、十分戦国の北条氏を知ることができる展示になっている。

小田原城の天守閣からの小田原市の景色。ところどころこれは城関係の地形ではないか、と思われるような曲輪のような地形を発見することができる(写真右奥の緑の台地など)。本当に景色がよく、秀吉の小田原城攻めの際は秀吉の大軍が見え大いに北条軍は慌てたことだろうと思ってしまった(もちろん戦国時代に天守閣は無かったが)。それが決められない政治の代表格である「小田原評定」につながってしまうのかなとも思いながら小田原市内のキレイな景色を見ていた。

小田原城天守の最上階には、平成の大改修で作られた「摩利支天と天守七尊」という小田原城を守る本尊を飾る部屋が再現されていた。あまりありがたさが伝わらないのは、江戸時代の信仰などに詳しくないからだろうか…。もうちょっと勉強をしようと思った。

さらに小田原城内にある、「歴史見聞館」というところも行った。

江戸時代の小田原の街並みを再現したものなどもあるが、どちらかというと紙芝居のような演出で歴史的な出来事を伝えるものが中心で、子ども向けの施設である。

その中でも、幕末開港後に取られた小田原の写真があってびっくり。目の前に260年前の光景が見える。大八車や座ってカメラを見つめる庶民など当時の息づかいが聞こえそうな迫力のある写真に吸い込まれてしまった。これらの写真を元に先ほどの街並み再現をしたのだな、と納得。

小田原城を去る前に、南曲輪にある「郷土文化館」にも寄る。しかしながら嫡男はもう飽き気味だったので、展示を見学するというよりは、刊行されている図録などを買った。ここでは、研究紀要や、図録(天守閣の図録ではなく、この郷土文化館での図録)を見ることができる。歴史見聞館と違って、こちらは専門的な内容。書籍を2冊購入して小田原城を後にした。