ええっ!テーマは島根発の筈なのに1年5カ月遅れ。しかも、最初は米子。

今日は安来でしたが、仕掛けて大汗をかいたのは米子のNさんという元気な女性。

帰ってネットで検索をしたら何ですが、こんな屈辱的な!ってことがあるのか!という気分。 生も歓喜、死も歓喜

生も歓喜、死も歓喜

僕は、「生も歓喜、死も歓喜」という仏法の生死観を人生の師と仰ぐ人から教わりました。それは、生死不二という仏法の生命観を、人が生身で生きる中での神髄でもあろうと思います。

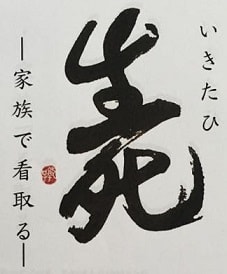

彼女は、監督した映画上映の後の講演で「生」の5画目と「死」の1画目を合一させ、新しい造語を生み出し、それをタイトルにした。そして、人それぞれにこの造語の読み方があると思う語りました。

その上で、ご主人を看取った体験を通して「死」の6画目は「生」の1画目に繋がっていくというこの造語を生み出した思いを語り、生も喜び、死も喜びと思えることが生をよりよく生きることに繋がるだろうと。

右の写真は、この映画の案内チラシを切り抜いたものですが、看取りをテーマにした「いきたひ~家族で看取る~」というこの映画の前半には、看取り師の柴田久美子さんが多く登場します。

そう、この映画は、開拓者・柴田久美子さんの実践があったからこそ出来上がった映画なんですね。

しかも、その発祥は島根県知夫村。そこで、彼女はこの「看取り」というテーマに向き合い深めていった。

そして、妹の死と正面から向き合えなかった僕に、生も歓喜、死も歓喜という師の教えに向き合わせ、死への畏怖心を乗り越えさせてくれたのは他ならぬ柴田久美子さん。

僕は、彼女と「死」というテーマでどれだけ語り合ったことでしょう。ある意味、彼女は僕の命の恩人。

そんな僕は、柴田さんを通して知っていた“はず”の長谷川裕子さんの作った映画を、意識の中に入れていませんでした。映画を作っていることは知っていたのに、、、

それしか示せないのは寂しいですね

漢方の博士で数多の癌患者の命を救った長谷川監督のご主人は、癌によって47歳で4人の子どもを残してその生涯を閉じるのですが、著名ながん専門病院のトップのドクターから余命宣告され、手術、抗がん剤、放射線の3つの治療を提案された折、それしか示せないのか寂しいですねとおっしゃって、自宅へ帰られたとのこと。

そして、危篤に陥った時には、4人の子どもたちに救急車を呼ぶのかこのまま家族で見守るのかと問いかけ、家族での見守り、看取りを選択したんですね。

最後は、家族に見守られ看取られて旅立つのですが、そこからも多くのドラマがあり葬儀にもクライマックスが訪れる。そのドラマを演出した脇役の一つは畳。畳文化あればこそと。

もう一つ二つ。抱かれて始まる人生なんだから、抱かれて終るのが当たり前。

自分の好きなように楽しく生きた方(他人に迷惑をかけている)を看取った時、死体がず~っと熱かった。あの柴田さんが、驚いたという。楽しく生きることはより多くのエネルギーを渡せるということ。

死をめぐる言葉、生前、えっ、死の時なのに!再誕生の時と考えられてきたんですね。同じく、命日、寿命、極楽、、、死は恐れるものではないのですね。

役割分担がある!

この映画を見て、あ~~~!!!役割分担があるんだよなあ、って。

柴田さんの講演は、とても胸を打つものですが、聞いた人が皆が皆、じゃあ自分も肉親を看取ろうというのは難しいのかなあと。この映画は、そのハードルを下げているように感じました。

僕に託された役割は?何て考えちゃいました。

◆ いきたひ-家族で看取る- 上映の足跡と今後の予定 ◆