今日の竹細工教室の成果は、六芒星盛籠が二つと、銑台を作って据え付けたこと。

盛籠は、午前中一つと午後一つ、でも、どっちも少し違っていて、午前中は師匠が全部解いて編みなおし、午後は出来上がりと思っていたら、差すところが違っていて修正。

だからか~(^^;; 盛籠にならないで、やけに皿っぽかった(><

〇十の手習い、なかなか難渋しています。

そして、ご幸齢の師匠にわざわざ重い銑を持参していただき、ひとしきり終わった後に持参いただいた台を参考にして台作り。

先生も帰られた後、台の製作の仕上げと据え付け。

終わって、今日の成果を写真に、と思って成果物を見てみると、、、

何か、ちょっと違うっポイ、銑が反対を向いていそうだぞ、、、

ネットで見るまでもなかったけど、やはり、180度違って取り付けてた(@@

反対にして取り付けるだけだけど、、、かなりやばくなっているかも(^^;; ネットで見ている中で、これ良さそう!と思ったのが作業台に据え付けて使う方法。

ネットで見ている中で、これ良さそう!と思ったのが作業台に据え付けて使う方法。

人それぞれの体格に合わせ、一番作業しやすい高さで据え付ける、これなら、疲れが随分違うかも。

これも試してみるかな?

オット~~!!来ました、新しい手口のネットを使った詐欺。

ショートメールって初めてかもですが、ドコモの支払期限が過ぎているので、あと数日で使えなくなりますよ、って。

自動引き落としだし、残高不足ってありえんよな~、で、すぐに削除したけど。

ってなことだったけど、写メしとけばよかった!Webのアドレスも電話番号も出ていたからなあ(><

この手の詐欺でまた、引っかかる人がたくさん出てくるんだろうなあ(^^;;

PCには毎日繰り返し繰り返しフィッシングが送られてくるけど、SMは初めて。

考えてみると、こんなに知恵も技術も使えるんだから、真っ当な仕事で十分暮らしていけるんだろうけどなあ、、、

不労所得って、結果的には身も心もボロボロにするんだろうけど、たまらなく美味しい果実なんでしょうか。

経済優先の社会制度?教育制度の行き詰まり?育ってきた環境?いろんな原因があるんでしょうが、かなり寂しい時代ですよね。

前世はワタリガニだった?

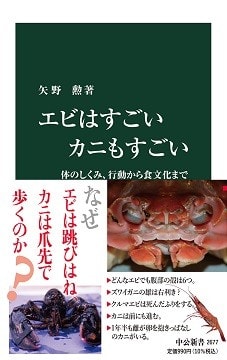

先日も紹介した「エビはすごい カニもすごい」、面白いかな?

いや、とても一般の読者向けとは考えられない、技術者?学者?的な発想に固まったとてもお堅いんだけど、所々とても面白い。 今日は「月夜のカニは身が少ない」について。

今日は「月夜のカニは身が少ない」について。

聞いたことあるなあ、って思ったけど、世界的に言われているらしい。

このことについて、戦前と戦後、研究した論文があるんだそうですが(これを論文にするって面白!)、いずれもその言い伝えを否定するものだったとか。

でも、この著者の先生はスゴイ!それでも、何かあるはずだと研究。

明るい月夜のカニは、アナグラや砂の中から出てこないんだけど、脱皮するカニは砂の中じゃあ脱皮できないので、外に出て脱皮してじっとしている。

それを、昔々の人たちは捕っていたんだろうと。

そうですよね、脱皮したてのカニって、フニャフニャじゃあ具合悪いと海水をがぶ飲みして殻を満たすわけだから、身は少ないはず。

昔々の人がどんな漁法でエビやカニを捕っていたか、そこに思いを馳せることができたからこそ、導き出せたのでしょう。

この先生、前世はワタリガニだった?って想像すると面白い。

バ~ン!ガラスに子どもが雪玉でもぶつけたような音。

朝ご飯中で、一瞬そう思ったけど、視界の隅っこの方では茶色いようなこぶし大のものがぶつかった感じ。

ハッと思って窓の方を見ると、ぶつかって落ちたらしいものが飛び上がり、目の前の電線にとまった(@@

電線にとまっているものを見ると、いつもこの時間にやってくるモズのようです。

そう、いつも決まった時間に来るけど、今日はやってくる方角が違い窓ガラス。

そう磨いてもないし、結露して半分は曇っていたのになぜ君は?

暫らく電線にいたので、写真と思ってカメラを構えたとたん、飛び立ち、、、 新庄に一番多くやってくるのはヒヨドリ、大型ではカラスとトンビですが、それらのご仁に追われていたという訳ではないだろうし。

新庄に一番多くやってくるのはヒヨドリ、大型ではカラスとトンビですが、それらのご仁に追われていたという訳ではないだろうし。

いったい何がモズを慌てさせてんだろう?寒さで体が縮こまっていたから?

こんな日にやってくる鳥たちって、一様に縮こまって、動きも緩慢でじっとしていることが多いけど、、、

荏胡麻、エネルギー高そう!

手作業での脱穀を始めた荏胡麻ですが、もう少しいい方法はないかなあ?

とすぐに横着心が頭をもたげてきて、そうだ!蓋付きのバケツがあった!!

早速やってみるも、ふたを閉めている手が緩んだすきに飛び出すんですよ。

荏胡麻シャワーのように(^^;;

で、たどり着いたのは味噌を収納しようと買ってきた100均で200円の密封容器。

3.6L容量ですが穂を外して身動きをよくして振ってやると、ものの見事に。

やったね! 終わってから、選別作業。

終わってから、選別作業。

風選を何度か繰り返し、扇風機の出番も作り、後は、手持ちの茶こしと粉をおろすふるいにかけ、どしても選別できない雑草の種をピンセットでつまみ出してと、、、

やっと終了!

横着をして種まきもせず、おのれ生えの株に託してできた荏胡麻。

つい先日、穂の醤油漬けがなくなったところでグッドタイミング、いつもサラダや煮浸しなど大活躍、暫らく楽しめそうです。

作品展にお邪魔させていただいた書家の遠藤夕幻さんから、丁寧でちょっと素敵なお礼状が届いていました。

そこに、夕幻さんの大恩人からいただかれた言葉が紹介されていました。

「ひとつ前のご縁を大切にしなさい」、とても薀蓄のある言葉、見渡すと直接には知らないけれど、お陰様ってたくさんあります。

自分の“ありがたい”が広がっていくだろうと思えるひとつ前のご縁、そんな気持ちで日々を過ごしたいものだと思います。

荏胡麻の脱穀

そんな今日、雪はそれほどでもありませんが、季節風が吹き荒れ、外はとても寒い。

久しぶりにまったり、転寝したりして、大半は屋根の下で過ごしましたが、思い立って荏胡麻の脱穀に取り掛かりました。

昨年は、コメ袋に入れて揺すって脱穀しましたが、今年はもう一手間と、収穫している穂を人差し指ではじいての脱穀。

手間はかかるけど、貴重な荏胡麻を無駄なく収穫できる、ただ、台所の床やテーブルの上には飛び散った荏胡麻が散乱していますが(^^;;

ありがたや、痘苗

話題?をもう一つ。

先日、初めて豆苗なるものを購入し、サラダに使いました。

その包装紙に、もう一度置いておくと、またまた生えてきて楽しめますよと書いてありました。

試しに、ちょうどいい空きパックがあって、緑がなくなった豆と根っこの塊をそのパックに置いて窓際に放置していたら、、、

なるほど!これは二度?(三度はある?)美味しいぞ(^^v

何か、とっても得した気分です。

今日は立春、久々の筆、さっきビールを一口、勢いをつけて“立春大吉”と書いて玄関の柱に貼りました。

お世辞も出ないような字ですから、画像はUPしません。

カムの宿に来たらいやでも目に入りますが、それはそうとして、皆さんにたくさんの良きことを招くことができますようにと願って。 注文してからもう半年以上になるでしょうか、待ちに待った巾取り器と銑が送られてきました。

注文してからもう半年以上になるでしょうか、待ちに待った巾取り器と銑が送られてきました。

竹細工にはなくてはならない道具で~なくても上手に作る方もありますが~、小鉈で竹ひごを作りますが、巾取り器は作ったひごの幅を揃える道具。

銑は、特に活躍するのは皮の方のひごではなく、身の方のひご、ひごの厚みを揃える道具です。

ひごの幅と厚みを揃えた作品は見栄えが全く違うんですよね。

今日、午前中に届いたので、早速午後から巾取り器の台を作りました。

銑の方も作らなきゃですが、師匠の現物を見て作ろうと思います。

これで、皆さん素晴らしい作品が次々できる、、、ことでしょう。