昨日行われた第92期 棋聖戦 五番勝負 第2局(持ち時間:4時間)

2021/06/18(金) 09:00開始

VS 渡辺明名人

171手で勝利!

2連勝で王手となりました。

棋聖戦 の次戦-第3局は、2021/07/03(土) 09:00開始 。

場所は、東附属邸第1学問所 静岡県。

次戦は、2021/06/22(火) 第6期 叡王戦 本戦T 準決勝(持ち時間:3時間)

VS 丸山忠久九段

昨日行われた第92期 棋聖戦 五番勝負 第2局(持ち時間:4時間)

2021/06/18(金) 09:00開始

VS 渡辺明名人

171手で勝利!

2連勝で王手となりました。

棋聖戦 の次戦-第3局は、2021/07/03(土) 09:00開始 。

場所は、東附属邸第1学問所 静岡県。

次戦は、2021/06/22(火) 第6期 叡王戦 本戦T 準決勝(持ち時間:3時間)

VS 丸山忠久九段

「晴苺」

県産いちごの新ブランド「晴苺」 2019年12月19日更新/農産課

桃、ぶどうで築き上げてきたブランド力を生かして、冬から春にかけて出荷できるいちごのブランド化に取り組んでいます。

美しい色と形、濃厚な甘さと香りに優れる県産いちごの統一ブランド名を「晴苺(はれいちご)」と命名し、12月18日に、岡山市内ホテルにて、伊原木知事と伍賀全農岡山県本部長から報道機関向けに発表しました。

発表会では、ブランド名、ロゴを発表するとともに、プレスの皆様に「晴苺」をご試食いただき、濃厚な甘さと香りを楽しんでいただきました。

今後、まずは、首都圏を中心に販売PRを展開し、年間を通じて多彩で高品質な果物が提供できる「くだもの王国おかやま」のブランド価値向上につなげます。

※「晴苺」は岡山県の登録商標です。

*https://www.pref.okayama.jp/page/636310.html より

岡山県産イチゴ、新ブランド「晴苺」登場 2019年12月18日 19:34

岡山県は18日、県産イチゴの新ブランド「晴苺(はれいちご)」をお披露目した。大粒で形が良く、高糖度で果実の芯まで赤いのが特徴。冬から春に収穫が集中する点を生かし、夏から秋のモモやブドウと併せて年間を通じた果物の産地としてのPRにつなげる。12月から2020年3月までの最初のシーズンに、JAを通じて首都圏向けに1トンの出荷をめざす。

「おいC(シー)ベリー」という品種をベースに、間引きや肥料の量など栽培方法を工夫。1粒30グラム以上を基準に、大きさや形、色、光沢などを目視で選別する。ロゴマークは太陽のシルエットやハレの席の紅白幕をイメージした。漢字のネーミングの採用で「中華圏をメインターゲットに輸出を狙う上でも非常に使いやすい」(伊原木隆太知事)としている。

15粒程度が入った1箱の店頭での価格は、高ければ1万円前後になる見通しという。首都圏に加えて、県内向けにも出荷する方針だ。

県農産課によると、19年のイチゴの栽培面積は20.6ヘクタールで、おいCベリーはそのうち2.7ヘクタールにとどまる。県は18年度に「冬を彩る『くだもの王国おかやま』いちごプロジェクト」を立ち上げ、新ブランドの育成や販売戦略などについて検討を進めてきた。記者会見で伊原木知事は「岡山のプライドをかけて作るイチゴであり、必ず成功させたい」と強調した。

*https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53515410Y9A211C1LC0000/ より

「青梅雨」

青梅雨とは、梅雨の異称の一つ。季語の一つでもあります。

梅雨の時期は、雨降り続きでお日様の顔を拝する回数が減ってしまいますが、

そのお日様の光を梅雨入り前にたっぷりと浴びた木々ははつらつとして、そ

の葉の色を濃くする時期でもあります。

青梅雨はそうした木々の葉に降る雨を指す言葉です。

葉を十分に茂らせた木々の間を歩けば、雨が木々の葉に当たる音が聞こえま

す。そして、木々の葉によって一呼吸分留まった雨粒が落ちてきます。

空からではなく、木々の葉から枝から、雨粒が落ちてきます。

ただただやっかい者にしか見えない梅雨の長雨も、木々の生育に必要な天の

恵みとして木々を潤す様を目にすることが出来ます。

雨を嫌うばかりではなく、木々と共にこの天からの恵みの雨を楽しんでみれ

ば、梅雨もそれまでと違った顔を見せてくれることでしょう。

青梅雨は鬱陶しい雨の季節の、ただそれだけではない違った一面を感じさせ

てくれる言葉です。

オリジナル記事:日刊☆こよみのページ 2009/06/12 号

*http://koyomi.vis.ne.jp/doc/mlko/200906120.htm より

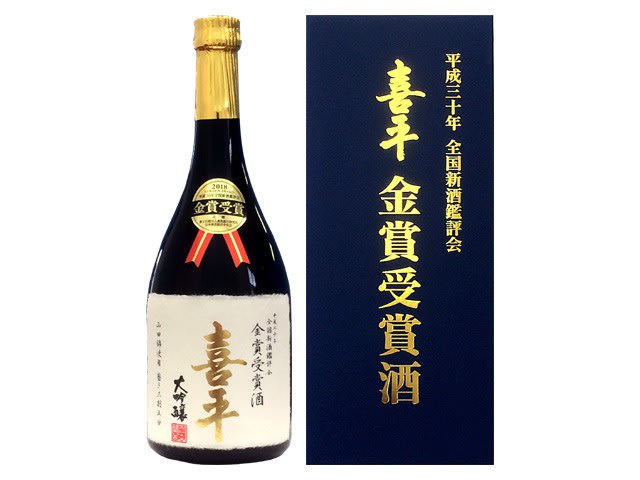

【平成30酒造年度全国新酒鑑評会 金賞銘柄一覧(広島国税局)】

〈岡山〉 喜平/平喜酒造

社長ご挨拶

平喜酒造株式会社は岡山県南西部に位置する岡山県浅口市鴨方町にあります。

酒造りは米と水を主原料としていることは誰でもが知っていることで、米は岡山の自然がはぐくんだ備前米の「雄町」や「あけぼの」を使用しています。

また旨い水は蔵の北にある遥照山の花崗岩質に磨かれて酒造りに適した水を使用しています。この最高の素材で杜氏と蔵人たちが伝承の技を用い、心をひとつにして生み出してきたのが手造りの喜平の味わいなのです。こうした伝統の技に加えて、最新の技術も積極的に導入し、四季醸造など品質の更なる向上の研究にも全力を傾けています。

また、真摯な酒造りへのこだわりだけでなく、人と酒と社会との調和にもこだわり続け、容器のリサイクルなど、環境に優しい酒造りも目指しています。このようにさまざまな角度から酒造りに取り組んでいます。

日本酒も時代とともに変化していますが、決して変わらないものがあります。それは日本人と日本酒のかかわりあいです。

私たちは時代見つめながら、人と酒とのいい関係を追及し続けてまいります。

平喜酒造株式会社

代表取締役社長 戸塚 堅二郎

平喜酒造株式会社 岡山県浅口市鴨方町鴨方1283

ラインナップ

「喜平」超特撰 大吟醸・超特撰 純米大吟醸・純米吟醸 曙乃郷 など

「新婚」上撰 など

「将軍」上撰 など

「仁井田大根-にいだだいこん」

【生産地】秋田市

【特徴】生産者の高齢化などによって栽培が激減している。

【食味】緻密な肉質、独自の歯切れと強い風味でたくあん用に作付けされてきた。

【来歴】秋田市の台所とも呼ばれた古くからの野菜産地である仁井田地区で栽培されてきたダイコン。漬物に使われる。

【時期】10月~11月

*https://tradveggie.or.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%83%bc%e7%a7%8b%e7%94%b0/#i-6 より

秋田市の伝統野菜「仁井田大根」の復活により地元住民と農業を結ぶ活動を続ける 水土里(みどり)ネット秋田

>仁井田大根とは

「仁井田大根は『仁井田さしびろ(葉ねぎ)』、『仁井田菜(青菜)』、『秋田蕗』などと並ぶ、秋田市仁井田地区の伝統野菜のひとつです。

青首大根などとは異なり、仁井田大根は地中深くに根を伸ばします。雄物川河口付近の仁井田地区は『秋田市の台所』とも呼ばれ、古くから野菜の産地として知られてきました。周辺は砂っぽい土壌で大根が根を伸ばしやすく、さらに栄養が豊かな畑があったことから良い大根ができたんですね。仁井田大根はたくあん漬けなどにするのが一般的で、食べてみると肉質が緻密で、パリッとした歯切れも特徴です。

近年になって生産農家が減少した理由はいくつかあり、生育が遅いことや肉質の固さのほか、収穫にかかる労力が挙げられます。仁井田大根は地中深くから1本ずつ引き抜き、洗い流してから『はさがけ』と呼ばれる手法の天日干しを行っていきます。こうした一連の作業は体力勝負のため、農家の高齢化にともなって減少したと考えられます」。

>「水土里の野菜倶楽部」の概要は。

「私たち『水土里ネット秋田(秋田県土地改良事業団体連合会)』は、水・土・里の整備事業を通じて地域資源の活用に取り組んでいます。その一環として、仁井田地区の伝統野菜の復活と特産化によって地域内外のコミュニティの活性化を図ろうと、2015年に地元の生産者の方々とともに『水土里の野菜倶楽部』を設立しました。仁井田地区には良い土をもつ畑が多い一方で、耕作放棄地が増えています。そうした農地を借り上げて仁井田大根などの伝統野菜の栽培に再活用しています。

農業への理解や関心を深めてもらおうと、地元の小学校や保育園に呼び掛けて、子どもたちの農作業体験にも取り組んでいます。先生方も積極的に協力してくれているので、ありがたいですね。

秋田市の園芸振興センターが近くにあるのも仁井田地区の強みのひとつです。私たちが企画した仁井田大根の漬物講習会などのイベントで、同センターに開催場所を提供していただく。そんな良い連携ができているのではないでしょうか」。

>今後に向けて。

「私たちの目指しているのは、多方向からの働きかけによる『農地のフル活用』です。たくあん漬けが広まれば米も売れる。米が売れれば農業全体が潤っていくはず。現在、県内の耕作放棄地の面積は約7411㌶で、耕作放棄率は5・4%と農業に関わる人が急速に減少している状況があります。仁井田地区での事業を通じて、子どもたちが地域の魅力を見つけて、将来的には農業の担い手の増加に結びつけたいと思っています。

仁井田大根については栽培講習会や、たくあん漬けづくりの講習会なども開いています。今後は事業化も視野に入れて、いずれはいぶりがっこのように、仁井田大根のたくあん漬けが秋田に人を呼べるような存在になってほしいです。

すでに伝統野菜を使った料理を提供する居酒屋さんも出てきています。そのほかにも、秋田の多彩な伝統野菜を復活しようという取り組みが生まれてきたら嬉しいですね」。

プロフィール

地元の生産者らと「水土里の野菜倶楽部」を設立。秋田市仁井田地区の耕作放棄地を活用して、伝統野菜「仁井田大根」栽培や小学生の農業体験などにより、地域の住民と農業を結びつける活動を実施する。

*http://lifelong.akita-kenmin.jp/koudoubito/show.php?id=01851 より

前回の回答

次の四字熟語の読み方を答えてください。

※読み方が複数あるものには代表的な読みを答えとして表示しています。

問1 緇林杏壇 -しりんきょうだん-学問を教える場所、講堂のこと。

「緇林」は木々が生い茂っていて暗い林。

「杏壇」は杏の木の下にある小高い土の上の壇。

孔子は、木々の生い茂った薄暗い林で遊んで、杏の木の下の壇で休んだという故事から。

問2 浮雲翳日 -ふうんえいじつ-悪人が政治の権力を握り、世の中が悪くなることのたとえ。

または、悪い家臣が君主を惑わして善政が行われないことのたとえ。

また、悪人が善人に被害を与えること。

「浮雲」は日の光を遮る雲ということから悪人のたとえ。

「翳日」は日の光を覆い隠すこと。

「浮雲(ふうん)日(ひ)を翳(おお)う」とも読む。

問3 匍匐膝行 -ほふくしっこう-膝を床につけたまま、腹這うようにすり足で移動すること。高貴な人の前へ進み出るときの姿勢。

問4 光風霽月 -こうふうせいげつ-心がさっぱりと澄み切ってわだかまりがなく、さわやかなことの形容。日の光の中を吹き渡るさわやかな風と、雨上がりの澄み切った空の月の意から。また、世の中がよく治まっていることの形容に用いられることもある。▽「霽」は晴れる意。

問5 三者鼎談 -さんしゃていだん-三人が向かい合って話をすること。また、その話。鼎かなえには三本の足がついていることからいう。▽「鼎」はものを煮たり、祭器として用いたりする器。二つの手と三本の足がついている。

今回の出題

次の四字熟語の読み方を答えてください。

※読み方が複数あるものには代表的な読みを答えとして表示しています。

問1 心広体胖

問2 蚊子咬牛

問3 融通無礙

問4 竜吟虎嘯

問5 迦陵頻伽

*漢字検定Web問題集 HP より

*goo辞書・四字熟語辞典オンライン より

「京扇子」

Description / 特徴・産地

京扇子とは?

京扇子(きょうせんす)は、京都を中心に作られている扇子の名称です。竹と紙あるいは絹を主な材料としてのみ用い、竹は京都丹波地域の真竹がよいとされ、金銀箔(きんぎんはく)や蒔絵(まきえ)などの絵付けを施した京扇子は、高級美術品として古くから珍重されてきました。

京扇子の特徴は、実用的なものから婚礼などの儀式に使われるものまで、豊富な種類があることです。何枚もの薄い桧板を重ねた桧扇(ひおうぎ)をはじめ、5本~6本の細い板に和紙を貼った蝙蝠扇(かはほりおうぎ)、能扇や舞扇、茶席扇や祝儀扇などがあります。素材や製法によって貼扇(はりおうぎ)と板扇(いたおうぎ)の2種類があります。貼扇には紙扇(かみせん)と絹扇(きぬせん)があり、板扇と言われるのは白檀などの香木を薄くした木片を重ねて作った扇です。

すべてに共通して、多くの職人たちの分業によって作られることで、制作工程の数は実に八十七と言われています。熟練した職人たちの手仕事で生み出される京扇子は美しさだけでなく、使う人の手によくなじみ、扇骨(せんこつ)の数が多い京扇子であおいだときの風はしなやかです。

History / 歴史

京扇子 - 歴史

京扇子は平安時代の初期、木簡から派生したのが始まりと言われています。日本最古の扇とされるのは東寺の仏像の中から発見された扇で、877年(元慶元年)にあたる「元慶元年」と記された桧扇(ひおうぎ)でした。

平安時代の中期になると、蝙蝠扇(かはほりおうぎ)が夏の扇として使われるようになります。また、藤原時代には天皇や皇太子の桧扇なども作られ、室町時代になると唐扇に影響を受けて竹と紙で作られた紙扇(かみせん)も登場します。扇子は平安時代の頃より単にあおぐだけでなく儀礼や贈答などに用いられていました。しかし、能をはじめ、香道や茶道などに使用する扇子を作るようになるのは室町時代以降です。

京都は江戸などの国内に限らず、13世紀頃には中国などの海外にも扇子を輸出していました。京扇子はインドからさらにヨーロッパにも伝わり、西洋風の扇子に姿を変えたと言われています。海外に輸出された扇子はその後逆輸入され、絹や綿布を使用した絹扇(きぬせん)が誕生しました。

*https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/kyosensu/ より

洗練された手仕事から生まれる奥深い美の創作

京都で生まれ、日本文化の風情を代表する扇子。人のこころに華やかさと安らぎを与える京扇子は、貴族社会の象徴として平安時代に桧扇として発展した。冬扇・夏扇(桧扇・蝙蝠(かわほり)扇)をはじめ、室町以降は香道・茶道・舞踊とそれぞれに用いられる扇が作られてきた。

竹と紙の造形美に工房を訪ねる

京扇子の製作工程は細かく分業化されており、扇骨(せんこつ)加工・地紙加工・加飾加工・折加工・仕上加工と、それぞれ専門の職人によって分業化されている。今回の取材では扇子の素材そのものである「竹」と「紙」にスポットを当て、扇骨と加飾の工房を訪ねた。

昭和の時代背景をそのままに生きて

扇骨師、滝下勝明さんは、紙扇と絹扇双方の扇骨を作る数少ない職人。一口に扇骨と言っても、通常この工程で職人は「紙扇」と「絹扇」の扇骨師に細分化される。異例とも言える2種類の扇骨を作るきっかけとなったのは、「これからは紙扇だけしか出来ない、というのでは立ち行かないかもしれないから、絹扇の骨の作り方を教えておく」という親方の一言だった。昭和25年終戦後の動乱の中、当時18歳だった滝下さんは郷里富山から「手に職をつけたい」と京都へ。数ある職業の中から、扇子の骨を作る仕事に惹きつけられる。当時職人は世襲制で、扇骨師の子供は12歳頃から親方のところに修行に出た。数年間の無給での修行が終わると、お礼奉公が約1年。そういう時代だった。入門時18歳だった滝下さんは、すでに手が硬くなりかけていて、親方に教えられても思うようにうまく道具が扱えなかった。住込みでの修行。休みの日に遊びに行けるような余裕も、お金も無かった。年下の兄弟子たちが遊びに行くのを見送りながら、ひたすら道具を握り続ける。そんな修行時代だった。昭和30年代、クーラーが出始める。夏扇の扇骨を作る仕事は激減し、同業者の廃業が相次ぐ。親方から「自分の人生やから、この業界に留まれとは言えん。自分でどうするか決めてくれたらええ」と言われた。ショックだった。「今思えば、あの時そう言われた私より親方の方が辛かったと思います。手塩に掛けて育てた弟子を手放さないかんかった訳ですから」2日か3日か、これまでに無い程悩んだ。「けど、修行時代があまりにも辛かったので、そこで辞めることができなかったです」後2~3年様子を見てからでも辞めるのは遅くないと、続けること決意した。

人に喜んでもらえる仕事を

18の時、初めて京都に出てきた時見た「蝙蝠(かわほり)」。「いつか自分もこういう扇が作れたらなあ」と思った。「この世界に入るきっかけとなった」その扇を、去年滝下さんは作品展に出した。「これを自分も作れるようになったんだなあと思うと心に感じるところ」があった。握り・開き・締まり具合と扇の実用面での要となる扇骨。職人として「残りの人生を、1つでもいいもの・ひとつでも納得のいくものを作りたいです。“これはいい扇だなあ”と人に喜んで貰えるものを作りたいです」と結んだ。

地紙に鮮やかな色をのせる上絵

「東京オリンピックの時には、万からの扇を仕上げました。紙は重たいから、天井が抜ける言うて二階の仕事部屋に紙は置かれへんほどでした」舞扇の上絵師 香川数豊さんは、箔押しが専門の奥様と二人、机を向かい合わせて上絵を描いてきた。毎年歌会始の御題が決まると、それぞれの家元から「踊り始め」の扇について相談が来る。御題に掛けた図案は、家元の好みを考慮し数枚の見本を作る。難しいのは色合わせ。「この古扇の色目を」と指定されても、上絵の顔料は経時変色が激しいため、新しい顔料で経時変化した色目を出すことは至難の技。通常は3~4色の色を重ね色目を作っていくが、ものによってはこの作業だけで半日かかるという。「面白い話があってね」と香川さん。「ピース(煙草)の箱に描かれた青」で色の指定がきた時のこと。色目を合わせ何度持って行っても「違う」と言われる。しかしどう見ても手元にある「ピースの青」と「扇の青」は同じ。考えあぐね「この青とピースの青は私の目には同じなんです」と煙草の箱を持参すると、実はお互いが持ち合わせていた「ピースの青」は印刷色が違っていた。色目にこだわり続ける香川さん。百貨店に行っても「ついつい着物・洋服・小物など“色の流行”に目が行く」のだという。「好きで始めたことやから」。この道50年。ぼかし、霞がけ。現役73歳の絵師の筆先から、西川流を主として各流派の舞扇に美しい流線が描かれていく。

職人プロフィール

滝下勝明 (たきしたかつあき)

昭和9年1月20日生まれ。

京扇子扇骨師

伝統工芸士

京都市伝統産業技術功労者

現在、京都扇子団扇商工協同組合理事を務める。

香川数豊 (かがわかずとよ)

昭和3年1月1日生まれ。

京扇子上絵師。

京都市伝統産業技術功労者

京扇子伝統工芸士会会長

京都扇子団扇商工協同組合副理事長

こぼれ話

扇のある町並み

かつて「骨屋町(ほねやまち)」とまで呼ばれた岩上通り。この界隈全体に扇骨師が住み、真竹を打ち、竹を削る音が昼夜を問わず響いた。晴れた日には、目打ちした扇骨を近隣に干すのが有名で、観光バスで紹介されるほどだった。少しでも仕事場に近い所に扇骨を干そうと、職人たちが競って場所取りをした。町並みに漂う、水につけ置きされた「竹」独特の匂いも風物詩のひとつだった。扇に心を描きとめる

扇は携帯できる美術品。人生の節目に、その時々の新鮮な心を扇に記してみてはどうだろう。ものごとに初めて第一歩を踏み出す。その瞬間の“初心忘るるべからず”。言葉でも、絵でもいい。自分自身の決意や、想いを扇の上絵に写す。くじけそうになった時、辛くて下ばかり見てしまう時。新たな目標を掲げた時。扇に記された“一言”が自分の進もうとする方向を示してくれるかもしれない。

扇の上絵を絵付けさせてくれる体験教室もある。京都を訪れた記念に、その季節・その時の思いを描きとめてみるのもいい。

*https://kougeihin.jp/craft/1411/ より