日経MJ 2021年上期ヒット商品番付 西前頭5枚目

「スバル レヴォーグ」

20年秋にモデルチェンジ。

計画の2倍の台数を販売。

日経MJ 2021年上期ヒット商品番付 東前頭5枚目

「トヨタ自動車 ヤリス クロス」

20年8月発売。

SUVの中でも小型。まだまだ売れ続けるだろう。

日経MJ 2021年上期ヒット商品番付 西前頭5枚目

「スバル レヴォーグ」

20年秋にモデルチェンジ。

計画の2倍の台数を販売。

日経MJ 2021年上期ヒット商品番付 東前頭5枚目

「トヨタ自動車 ヤリス クロス」

20年8月発売。

SUVの中でも小型。まだまだ売れ続けるだろう。

「ビーナスハート」

強健で草勢強い

大きさ 40g

果実はしっかりとしまっています

大粒のイチゴを育ててみたい方におすすめなビーナスハートは、丈夫な品種なので初心者でも育てやすいです。

柔らかいイチゴは果肉がデリケートなのですが、しっかりとしているので腐りにくく扱いやすいのがメリットです!

*https://yasaihouse.net/archives/1522 より

どちらかというと「ポット栽培」向き?

「鯰」

日本全土の沼や川にすむ淡水魚。背は黒っぽく、腹は白い。体表 はぬるぬるしていて鱗はなく、口に四本のひげがある。美味だが、 現在は一般に食べる人は少ない。産卵期は五、六月。

子季語は、梅雨鯰、ごみ鯰。

*https://kigosai.sub.jp/001/archives/3466 より

【平成30酒造年度全国新酒鑑評会 金賞銘柄一覧(広島国税局)】

〈広島〉 特製金紋 賀茂鶴/賀茂鶴酒造2号蔵

代表メッセージ

創業以来、賀茂鶴酒造は最良の米と最良の水と最良の杜氏に拘(こだわ)り、寒造り・手造りの酒造りに励んでまいりました。お陰さまで2018年には、会社設立100周年(賀茂鶴命名145年)を迎えました。これからも、先人から受け継いだ歴史と伝統を踏まえつつ、「不易流行」で多様化するお客さまのニーズに対応してまいります。そして、次の100年に向けて、広島(賀茂鶴)杜氏熟練の技を確実に伝承し、賀茂鶴らしいお米の旨味を大切にした、安全・安心な最高品質のお酒をお届けすべく、日夜研鑽に努めてまいります。どうぞ、ご愛飲ください。代表取締役社長藤原昭典

経営理念

価値ある、そして安全・安心な

清酒をお届けすることを通じて、

日本文化を守り・育て、

お客さまの心豊かな生活に貢献します

ビジョン

清酒好きが集い、一人ひとりがやりがいを

感じながら共に生きいきと働く会社

コアバリュー

「酒中在心」「不易流行」「原点回帰」

「基本の徹底」「変化への対応と挑戦」

「酒質日本一を目指す」「安全・安心の徹底」

「量から質へ」「地域と共に」

賀茂鶴酒造株式会社 広島県東広島市西条本町4番31号

ラインナップ

「天凜」大吟醸

「吟凛雅」大吟醸

「吉祥 賀茂鶴」大吟醸

「賀茂鶴」大吟醸 特製ゴールド など

「湯沢ぎく」

【生産地】湯沢市

【特徴】5月初旬に植え付け。7月20日頃から収穫開始。早生で夏キクの特性を持ちながらも霜が降りるまで出荷できる花付きのよい長期出荷のキク。

【食味】鮮やかな色味と香りの良さが特徴。

【来歴】昭和20年代に在来菊の中から食味の良いものを選抜し、食用菊として定着した。

【時期】7月~10月

*https://tradveggie.or.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%83%bc%e7%a7%8b%e7%94%b0/#i-16 より

前回の回答

次の四字熟語の読み方を答えてください。

※読み方が複数あるものには代表的な読みを答えとして表示しています。

問1 佇思停機 -ちょしていき-思いわずらい、心の働きを止めてしまうこと。▽仏教語。「佇思」は立ち止まって思いわずらうこと。「機」は心の働き。「佇みて思い、機を停む」と訓読する。

問2 沈鬱頓挫 -ちんうつとんざ-詩文の字句や内容に風格があり過ぎて、奥深く、また含蓄に富み、意味が通じにくいこと。また、読みにくいこと。

問3 恬淡寡欲 -てんたんかよく-心安らかであっさりとし、欲のないこと。

問4 伯兪泣杖 -はくゆきゅうじょう-両親が年をとって衰えたことに気がつき、悲しむこと。

「伯兪」は中国の漢の時代の人の名前。「杖」は鞭のこと。

親孝行で知られていた伯兪は、過ちの罰として母親に鞭でたたかれたが、少しも痛みを感じなかったことに母親が老いて衰えたことを感じて泣いたという故事から。

「伯兪杖に泣く」とも読む。

「伯瑜泣杖」とも書く。

問5 撲朔謎離 -ぼくさくめいり-性別が男か女か見分けがつかないこと。または、ごちゃごちゃと入り組んでいて区別がつきにくいこと。

「撲朔」は雄の兎が足をばたつかせること。

「謎離」は雌の兎が目を細めてぼんやりとしていること。

兎の雌雄を見分けることが難しく、それを見分ける方法ということから。

木蘭という女性が父親の代わりに男装して十二年間出征して功績を上げ、故郷に帰ったあとに女性の姿で現われると皆驚いたという故事から。

今回の出題

次の四字熟語の読み方を答えてください。

※読み方が複数あるものには代表的な読みを答えとして表示しています。

問1 曖昧模糊

問2 霧鬢風鬟

問3 翼覆嫗煦

問4 無影無踪

問5 博識洽聞

*漢字検定Web問題集 HP より

*goo辞書・四字熟語辞典オンライン より

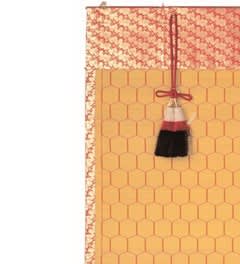

「大阪金剛簾」

Description / 特徴・産地

大阪金剛簾とは?

大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ)は、大阪府の富田林市や河内長野市、大阪市で生産される竹工品です。

大阪でもっとも高い金剛山や、葛城山系の麓に自生する真竹を用いて質の良い竹簾作りが盛んになり産地が形成されました。

天然竹を活かした優雅で格調高い簾は、室内の装飾として使われ、日本的な雰囲気のある優しい美しさを備えています。現代の建築デザインの中で、格式高いインテリア用品として躍進を続けています。

History / 歴史

日本における簾の歴史は、日本に現存する最古の和歌集である「万葉集」に額田王が天智天皇を想って作った歌があり、7世紀頃(平安時代)には貴族の生活に簾らしきものが使われていたことが分かります。

<君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の 簾動かし 秋の風吹く>

大阪金剛簾の歴史は、1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、籠の技術を基盤に京すだれの技法を取り入れたと考えられます。1948年に河内長野で大量生産を可能にしたカッター方式が考案され、簾の製造に大きな影響を与えました。1960年頃に簾産業は全盛期を迎え、1985年に大阪府知事から地場産業の振興事業として「大阪の伝統工芸品」の指定を受け、大阪府知事認可「大阪簾工業協同組合」を1994年に設立、1996年に経済産業大臣より「伝統的工芸品」の指定を受けました。

そして2004年、後世に簾を伝承するために「すだれ資料館」を設立しました。

現在では伝統的な簾などの製作のほか、近代的なデザインを取り入れた製品など、時代に合った簾を開発しています。

*https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/osakakongosudare/ より

涼を運ぶ夏の風物詩

平安の昔、御座所「おみす」に端を発した「すだれ」は、源氏物語などに描かれ、気品あるムードを漂わせている。そんな趣のあるすだれをかけた空間からは、竹の美しさと日本的な香りが漂ってくる。

かつての生活用品は竹製だった

竹は日本中どこにでも茂っているが、近畿では京都付近、大阪の金剛山。葛城山の麓が良材の産地として知られている。江戸時代より質の良い真竹に恵まれたので、富田林や河内長野では、農業のかたわら、すだれが作られてきた。この地方の竹細工の生産量は、他産地に比べ群を抜いて高い。そんな大阪金剛簾を製造している杉多製錬の杉多利夫氏を訪ねた。「今思えば、私は物心ついた頃から竹の山に埋まって生活してきたんです。子供の頃、私達はすだれだけではなく、水鉄砲や虫かごそして提灯、ざるなど日常生活に使う色々なものを竹を使って作りました。」戦後だんだんと生活様式が変化するにつれ、竹製品はプラスチックやビニール製品にその範疇を奪われていった。そして、竹すだれなどの竹製品は実用的と言うよりは、竹材独特の風合いを生かした装飾、趣味用品へと徐々に変化し始めたのだ。

伝統的手法を今に伝えるすだれ

杉多製錬(株)の創業は天保10年(1839)。およそ160年もの歴史を持つ。杉多利夫氏は初代杉多伊兵衛から数えて5代目。金剛簾の職人として半世紀以上のキャリアをもつ。「このすだれ作りは、日本の自然と風土の中で生み出され、歴史と伝統に育まれてきました。作業は今も昔も手作業です。竹は自然物ゆえにそれぞれの色合い、節の間隔がまちまち。より分け行程を美しく仕上げるには、微妙な違いを判別しなければなりません。それは機械ではとてもできない工程なのです。」杉多氏は、縁裁断の工程を手がけている。「西陣緞子」や「錦織物」の原反を、手ばさみ一つで裁っていく。定規などは使わずまっすぐに断ち切る技は見事である。この行程は、誰に任すことなく、すべてを彼が手がけている。こうして200年以上続いた手法ですだれを作り上げ、伝統的な文化を守り続けているのだ。

時代に合わせたすだれ作り

すだれは日本の伝統的装飾品で、日除けや間仕切りとして使われてきた。戦後、アメリカにおいて日本の和風イメージがもてはやされ、輸出が急激に増えた時代もあった。しかし現在は日本でさえ、アルミサッシやエアコン中心の集合住宅が増え、すだれによる涼を感じるという情緒ある夏の過ごし方は少なくなっている。夏の風物詩として「お座敷すだれ」や、神宮、神社、仏閣の隔壁に使われる「御翠簾」と「大阪金剛簾」は時代と戦いながら、そして時には時代に調和しながら生き残ってきたのだ。昨今の本物志向や、伝統工芸品を見直す動きに支えられ、情緒、風格、機能をかね揃えた「金剛簾」が、今、再び消費者に、日本的インテリアとして受け入れられつつある。なぜなら、すだれの良さを現在の生活様式にあわせた、木製のすだれなども研究し、作り出しているからだ。室内に入る光や風の量を、簡単に調整できるというすだれの良さが、また見直されているのだ。四季の移ろいを肌で、そして目で楽しめるのは日本ならでは。すだれの隙間から吹き込む風は、どこかしら涼しく感じられる。これからも大切に味わっていきたい、日本らしい夏の過ごし方なのである。

こぼれ話

万葉に歌い込まれる「すだれ」

「君待つと我が恋居れば我が宿のすだれ動かし秋風の吹く」

これは万葉集に収められた額田王の歌です。この歌には「近江天皇を慕ひて作れる」という詞書がつきます。待て来ぬ人へのやるせなさを風に託し、風に動くすだれがリアルに描かれています。万葉の時代、貴族の社会ではすだれが使われていたのです。後の源氏物語における貴人の豪邸の母屋や妻戸などにもすだれは描き込まれています。すだれは万葉の時代の住まいには欠かせぬ装飾品だったのです。

*https://kougeihin.jp/craft/0623/ より