木曽上松と寝覚めの床

9月13日(土)

自宅(6.40)→向日町駅→名古屋駅→塩尻駅→下諏訪駅(11.20)。

下諏訪駅(13.52)→松本駅(14.23)。松本駅(16.34)→姨捨駅(17.15)。

姨捨駅(19.21)→長野駅(19.49)。ナガノアベニューホテル投宿。

9月14日(日)

ホテル(8.00)→善光寺→長野駅(10.06)→川中島駅。

篠ノ井駅(13.08)→木曽福島駅(14.32)。木曽福島駅(17.30)→名古屋駅→

京都駅→向日町駅→帰着(21.00)前。

木曽の桟跡から国道を歩いて上松町に入りました。上松町は木曽杉の集散地。

江戸時代は尾張藩の領地でした。杉の枝を折れば腕一本、杉を一本盗んだら命一つと

いわれたほどに厳重に管理されていたようです。

ここの杉が伊勢神宮の遷宮の時に用いられます。

地図を手にして歩いて「寝覚めの床」まで。分かれ道で標識が無いところもあり、

少し迷いました。

寝覚めの床の景観は、まあ、日本では大したものではないかと思います。柱状節理という

よりは方状節理というようです。浦島伝説があるなどというのには笑ってしまいました。

なんとご丁寧に浦島太郎の釣竿も保管されています。

ツリフネソウのムラサキと白が咲いていました。ミズヒキも満開。でも植物の画像も

上松宿の画像も撮っていません。わずかにムラサキツリフネソウを一枚のみ。

芭蕉も「桟はし・寝覚めなど過ぎて」と素っ気無く書いているだけですが、私もどうやら

素っ気無く過ぎてしまったようです。

かくして、2日間にわたる私の短い旅も終わりました。短い旅とはいえ、春の東北旅行

とともに得がたい時間を過ごせたのではなかろうかと思います。

木曽福島と桟 9月13日(土)

自宅(6.40)→向日町駅→名古屋駅→塩尻駅→下諏訪駅(11.20)。

下諏訪駅(13.52)→松本駅(14.23)。松本駅(16.34)→姨捨駅(17.15)。

姨捨駅(19.21)→長野駅(19.49)。ナガノアベニューホテル投宿。

9月14日(日)

ホテル(8.00)→善光寺→長野駅(10.06)→川中島駅。

篠ノ井駅(13.08)→木曽福島駅(14.32)。木曽福島駅(17.30)→名古屋駅→

京都駅→向日町駅→帰着(21.00)前。

篠ノ井駅発13時08分、木曽福島着14時32分の特急に乗車。帰路、名古屋着を19時頃にと

考えると、17時30分木曽福島発に乗らなければならず、3時間までしか時間がない。

それで木曽福島駅から中山道を12キロほど歩くのは断念して、タクシーで「木曽の桟(かけはし)」

まで。ほぼ4キロ。1750円。木曽の桟の付近には人は一人も歩いていませんでした。

現在、木曽谷沿いの道は国道19号線が通じています。江戸時代の「中山道」と重なる部分が

多いです。西行の時代はこの道は官道の東山道ではありません。

東山道は中津川を越えてから神坂峠、園原、阿智と過ぎて、伊那を塩尻に行きます。

中山道は木曽谷沿いを通って塩尻に出ますが、東山道ルートに比べて距離を

10数キロ短縮できます。

木曽谷ルートは820年には完成していたようですが、しかし当時は桟の場所も多くて通行は

難渋したようですので、それが原因で官道とはならなかったものでしょう。

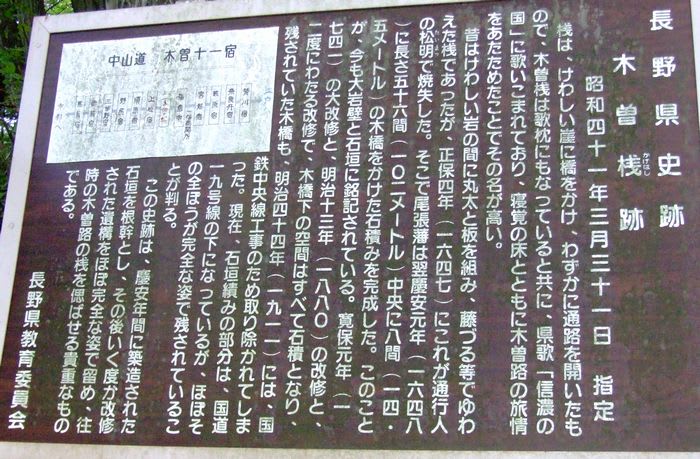

桟とは川を挟んで対岸との行き来を可能にする通常の橋ではありません。地形などの

ために一本の道を連続したものとして造ることができず、その通行できない部分に板や

丸木などを掛けて通行できるようにした設設を言います。木曽谷では断崖絶壁の部分も

多くて、たくさんの桟があったようです。

現在、遺構が残っているのは木曽福島駅からほぼ4キロ南にあります。石組みの桟に

作り変えられたのが1648年。長さ102メートル。もともとは木を蔓で縛って長くした木の

桟道だったものでしょう。西行に桟の歌が4首あります。

西行は実際に現地に行ったものと思います。

1 波とみゆる雪を分けてぞこぎ渡る木曽のかけはし底もみえねば

(岩波文庫山家集100P冬歌・新潮1432番)

2 さまざまに木曽のかけ路をつたひ入りて奧を知りつつ帰る山人

(岩波文庫山家集229P聞書集・夫木抄)

3 駒なづむ木曽のかけ路の呼子鳥誰ともわかぬこゑきこゆなり

(岩波文庫山家集280P補遺・夫木抄)

4 ひときれは都をすてて出づれどもめぐりてはなほきそのかけ橋

(岩波文庫山家集189P雑歌・新潮1415番)

芭蕉が更科紀行でここをたどったのは1688年のこと。その時にはすでに石組みの

桟になっています。したがって芭蕉の句の

桟や命をからむつたかづら

は、どうなのでしょうね。別の部分の桟であるか、もしくは芭蕉お得意の虚構なのでしょうね。

小さな石を敷き詰めた部分が桟。高さ13メートル、長さ102メートルあったようです。

最後は木曽福島の町並みです。

川中島古戦場

9月13日(土)

自宅(6.40)→向日町駅→名古屋駅→塩尻駅→下諏訪駅(11.20)。

下諏訪駅(13.52)→松本駅(14.23)。松本駅(16.34)→姨捨駅(17.15)。

姨捨駅(19.21)→長野駅(19.49)。ナガノアベニューホテル投宿。

9月14日(日)

ホテル(8.00)→善光寺→長野駅(10.06)→川中島駅。

篠ノ井駅(13.08)→木曽福島駅(14.32)。木曽福島駅(17.30)→名古屋駅→

京都駅→向日町駅→帰着(21.00)前。

長野駅から川中島駅まで移動。川中島と言っても広範囲にわたるようであり、

実際の合戦場の中心地である八幡平は川中島駅からは遠い。バス便が無いために

やむなくタクシー。ちょっと10分程度で2200円。やはりタクシーは常軌を

逸するほどに高いと思う。

古戦場跡は整備されて公園になっている。そこでこの日に川中島の戦いを再演する

イベントをやっている。「更級女性会」なども出て案内もしており、露店も多い。

観衆も多く、賑わいを見せている。

13時から再演とのことであり、それまでは付き合うことが出来ないので、再びタクシーで

篠ノ井駅まで。特急で木曽福島駅まで。篠ノ井駅発13.08分の特急に乗車。

三枚目は信玄と謙信。最後は古戦場側のリンゴ。

長野市

9月13日(土)

自宅(6.40)→向日町駅→名古屋駅→塩尻駅→下諏訪駅(11.20)。

下諏訪駅(13.52)→松本駅(14.23)。松本駅(16.34)→姨捨駅(17.15)。

姨捨駅(19.21)→長野駅(19.49)。ナガノアベニューホテル投宿。

9月14日(日)

ホテル(8.00)→善光寺→長野駅(10.06)→川中島駅。

篠ノ井駅(13.08)→木曽福島駅(14.32)。木曽福島駅(17.30)→名古屋駅→

京都駅→向日町駅→帰着(21.00)前。

長野駅から善光寺までの参道沿いで撮影した画像を少し出します。

初めの二枚は街路樹として植えられていた姫リンゴ。直径3センチほどのリンゴです。

次の二枚は白とピンクのシモツケ。

後の二枚、お地蔵さんは柔和な表情、土産物店の前にあった「おかめ像?」は

インパクトがあるので撮影しました。

長野 善光寺

9月13日(土)

自宅(6.40)→向日町駅→名古屋駅→塩尻駅→下諏訪駅(11.20)。

下諏訪駅(13.52)→松本駅(14.23)。松本駅(16.34)→姨捨駅(17.15)。

姨捨駅(19.21)→長野駅(19.49)。ナガノアベニューホテル投宿。

9月14日(日)

ホテル(8.00)→善光寺→長野駅(10.06)→川中島駅。

篠ノ井駅(13.08)→木曽福島駅(14.32)。木曽福島駅(17.30)→名古屋駅→

京都駅→向日町駅→帰着(21.00)前。

7時に起床。カーテンを開く。本日は良い天気になりそう。宿泊した

ナガノアベニューホテルで朝食後、1.5キロ離れている善光寺に向かう。

朝8時の出発。

参道の両側にカツラの木と姫リンゴの木が街路樹として植えられていて、

姫リンゴは鈴成りに実をつけている。

仁王門、山門、本堂の順に拝観。仁王像は高村光雲作。

牛に引かれたわけではないけれども、長野に来て善光寺を素通りするわけには

行かない。

善光寺は大化の改心の2年前に創建されたというから、非常に古いお寺。

本田善光なる人が開基という。信濃国司に随行して飛鳥京に来ていた善光が難波堀江

(大阪説は無理がある)で阿弥陀如来の声を聞いたのが結縁という。国司に随行して

都まで来たのであるなら、それなりに身分が高くて苗字を許されていたのだろう。

それなのに「善光寺縁起」では貧しい暮らしをしていたとある。納得は出来ないが、

所詮は縁起。

どの宗派にも属していないというが、それは鎌倉、室町に入ってたくさんの宗派が

できてからのことであろう。

要するにどの宗派であれ参拝は受け入れるということだと思う。ただ、善光寺信仰の

中核を担ってきたのは天台宗、時宗、浄土宗とのことであり、それらの不断の

信仰がなければ今日の善光寺はなかったものと思う。

境内をひととおりざっと拝観。さすがに巨大な構造物で圧倒される。

本堂の中には入ったが戒壇巡りなどはしないで近くのバス停から長野駅まで。

1688年、芭蕉は善光寺に参拝したことは確実だと思われますが、「更級紀行」の

地の文には「善光寺」の名前はありません。

初めの三枚は仁王門と仁王。ついで山門。本堂前の大香炉。本堂を正面と横から。

最後は境内の桜紅葉。