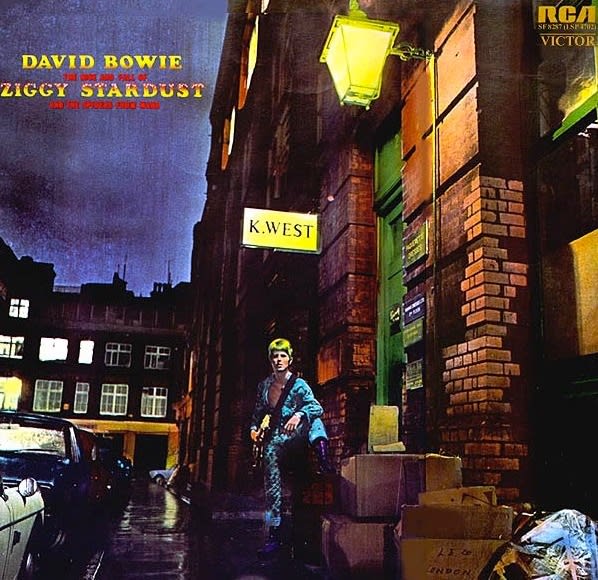

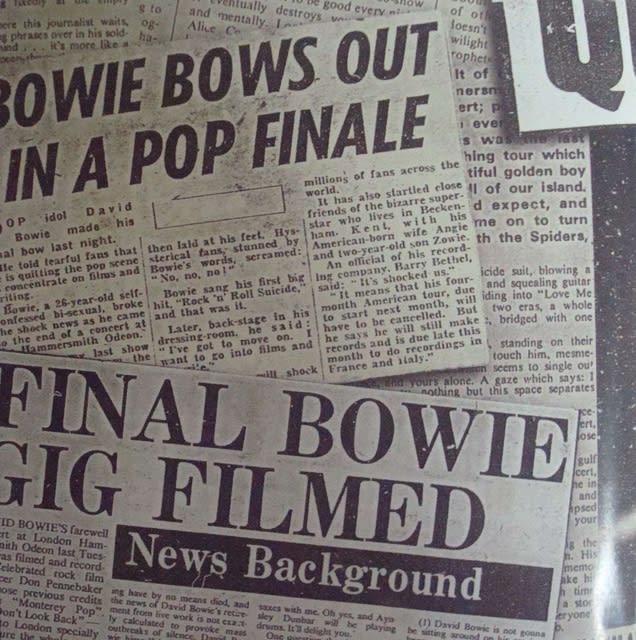

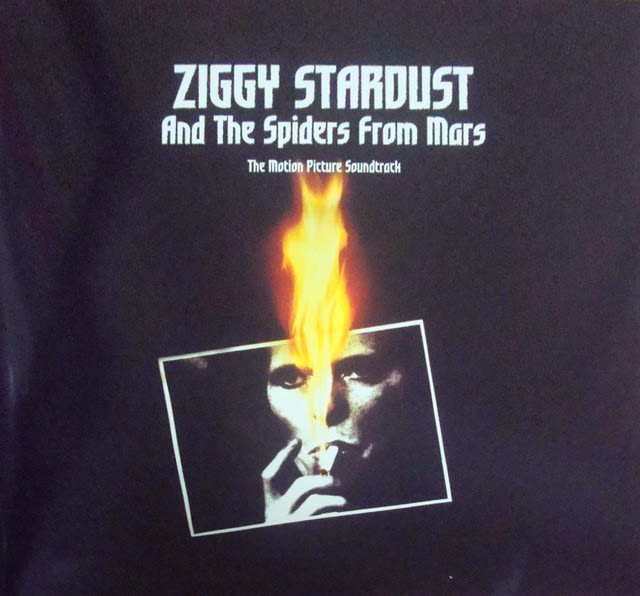

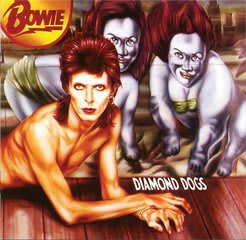

ジギーはもうお終い。これからは新しい物語が始まると、お口直しのPin Upsを挟んで登場したのがSFチックなダイアモンドの犬。

なるほどなるほど、そう来るのねとこちらも仰せに従って方向転換。

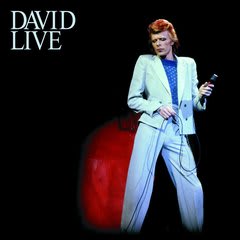

と思いきや、なんと今度はソウル、若きアメリカ人!

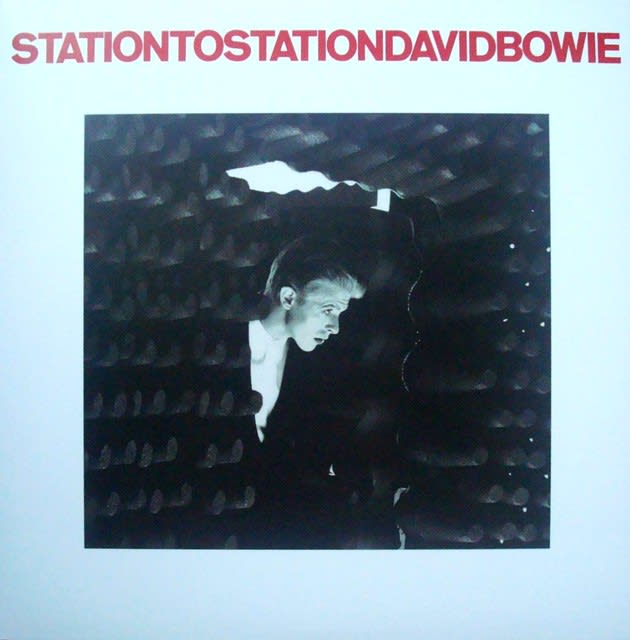

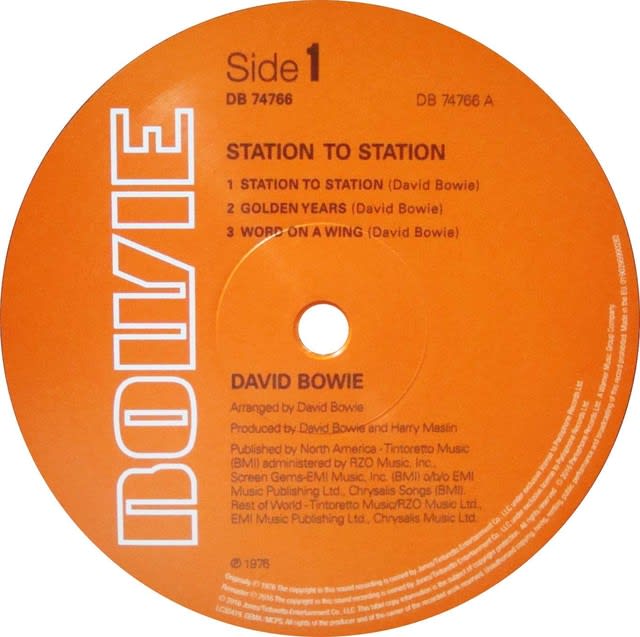

むむ〜、これはついていくのがなかなか大変と思っていたら、1976年にStation To Stationが出る。

(ギタリストはカルロス・アロマー、キーボードにはスプリングスティーンのEストリート・バンドからロイ・ビタン)

前作、若きアメリカ人と同じ方向性のアルバムかと思っていざ聴いてみると、少々様子が違う。

せっかくソウル・モードに順応したらお次はプログレ・エレポップか!

まるで次のベルリン三部作の予告編みたいに、出だしの一曲目のStation To Stationの頭からエレクトロ・サウンドが鳴り響きプログレし、さらに3次元テレビが登場するTVC15ではTransitionなる言葉が飛び交い変革を呼びかける。

前半のエレポップから後半力強くロックするStation To Station、お次は脱力感が満喫できるディスコ調のGolden Yearでド〜ンと落として、通常運転のソウル調Word Of A Wingに繋がる結構上げ下げが激しい構成は、これはこれで楽しめる過渡期のアルバムですかね。

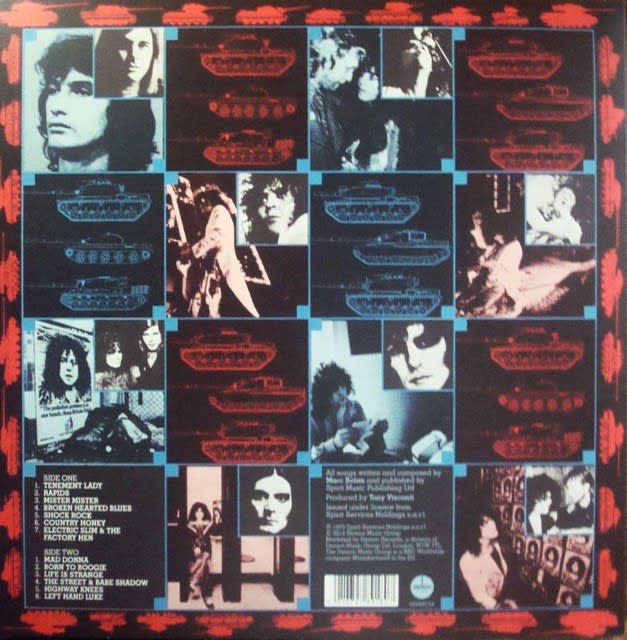

(2016年の再発盤、RCAからBOWIEレーベルに)

ここまでやられると反対にもうお好きにどうぞと肯定する自分がいる。

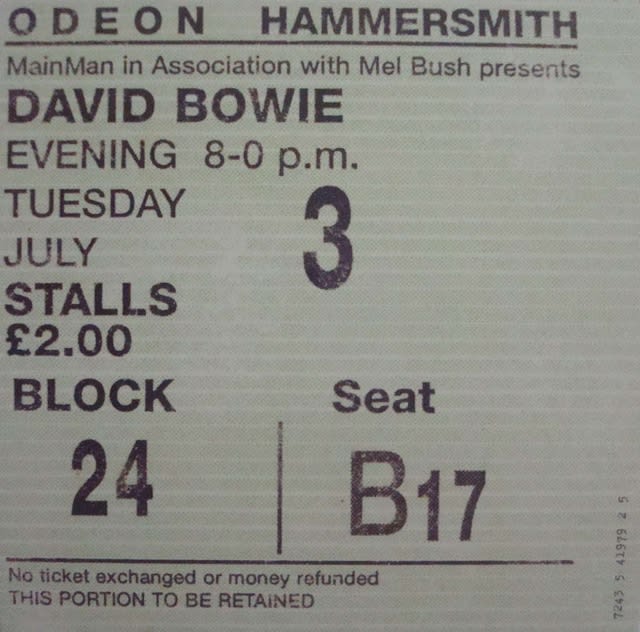

とは言え、個人的に一番楽しめるのはミック・ロンソン率いるスパイダースをバックにロックするボウイに一票かな?

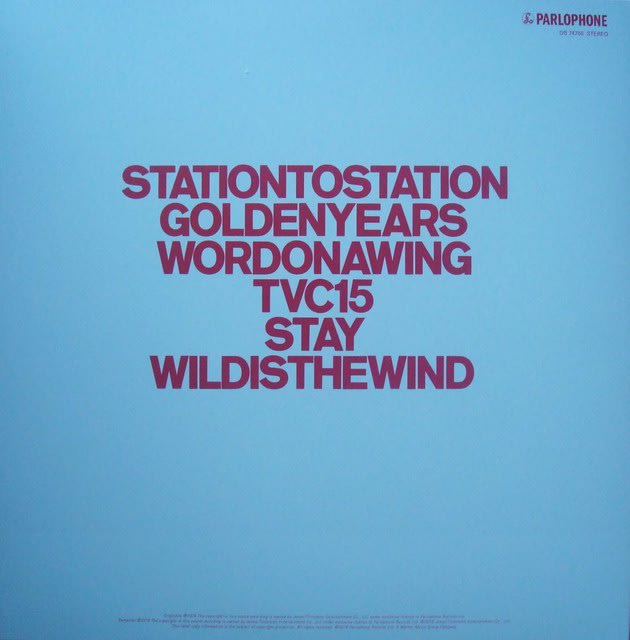

(90年代再発時に登場したカラー・ジャケット)