我々遥か彼方の極東の地に暮らす者としては、生活でほぼ同じ言語を操るアメリカ人とイギリス人は同じような考え方とか意識を持っていると子供の頃からずっと思ってきたのだが、後に仕事の関係で彼等と知り合うと全く別の人種ではないかと思うことが多々あった。

もちろん、人それぞれでこの国に生まれたからこの人はこうだと型に嵌めて色付けするつもりはさらさらないが、やっぱり違うなって…

特に音楽の好みなんかは、顕著な差があると思える。イギリスで流行ったからといってアメリカで必ず受けるとは言えない。

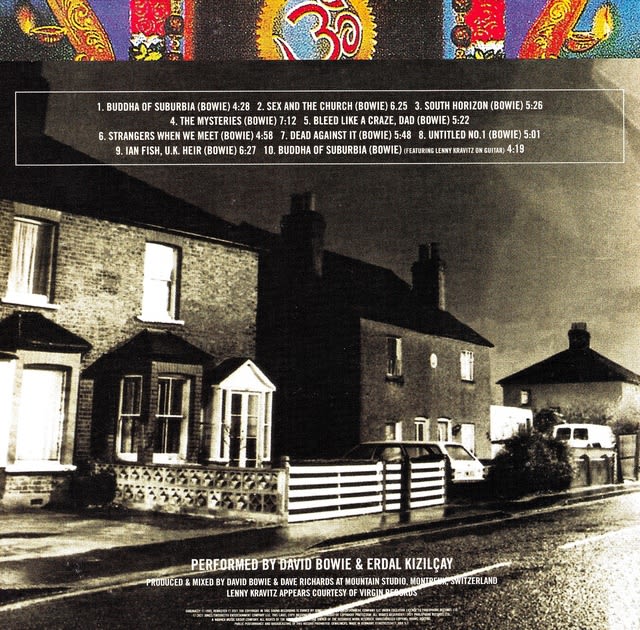

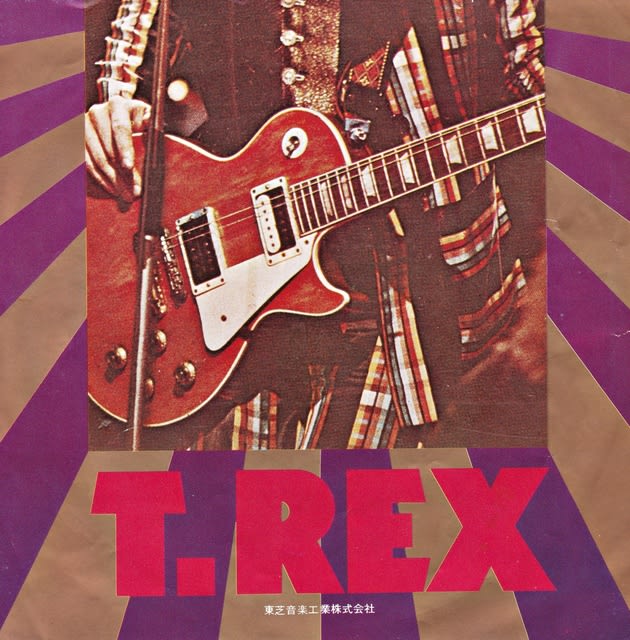

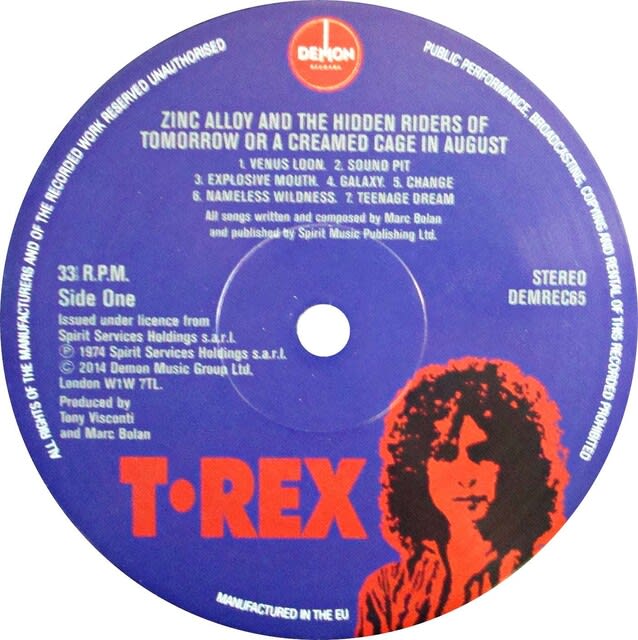

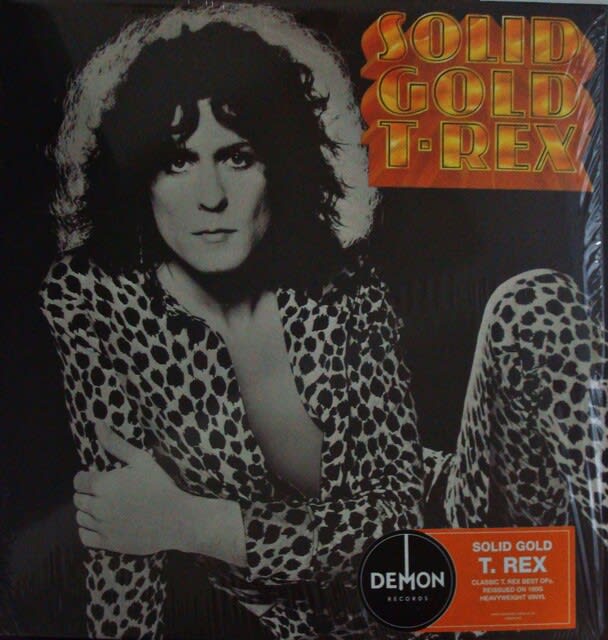

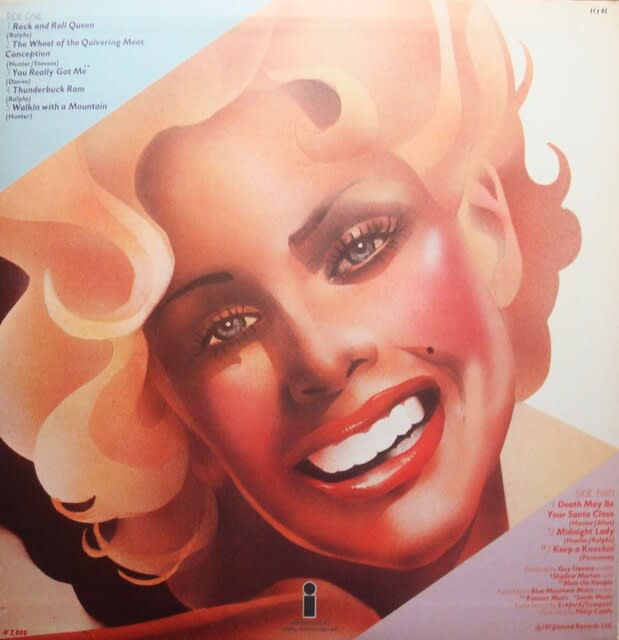

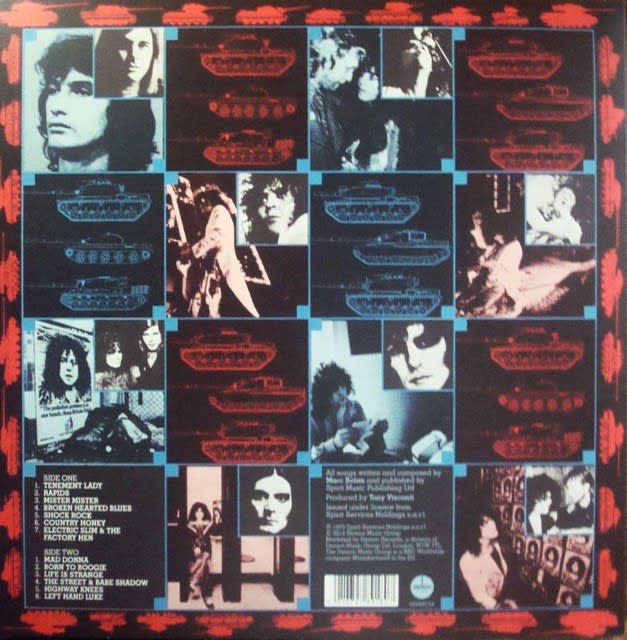

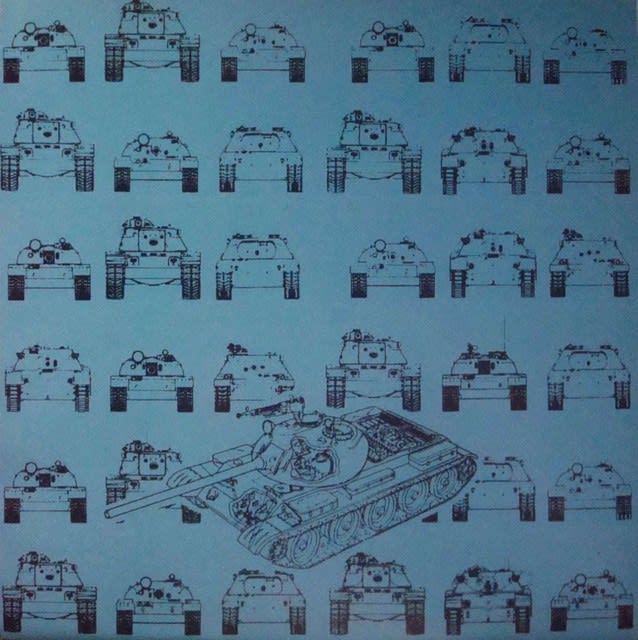

本日はT.Rexの1973年のアルバム、Tanx!

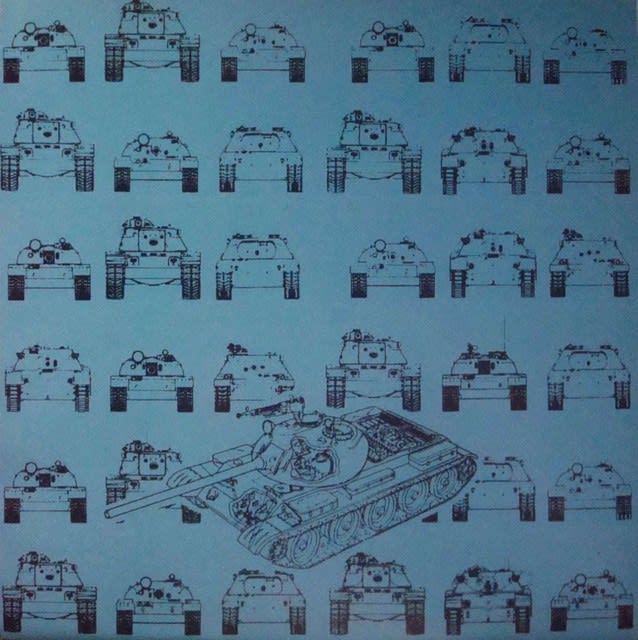

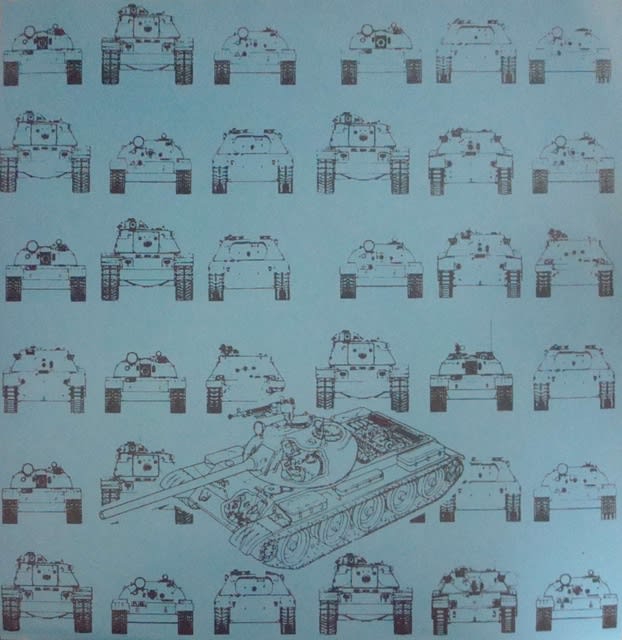

(立体図は旧ソ連のT-62戦車かな?と戦車オタクの血が騒ぐ)

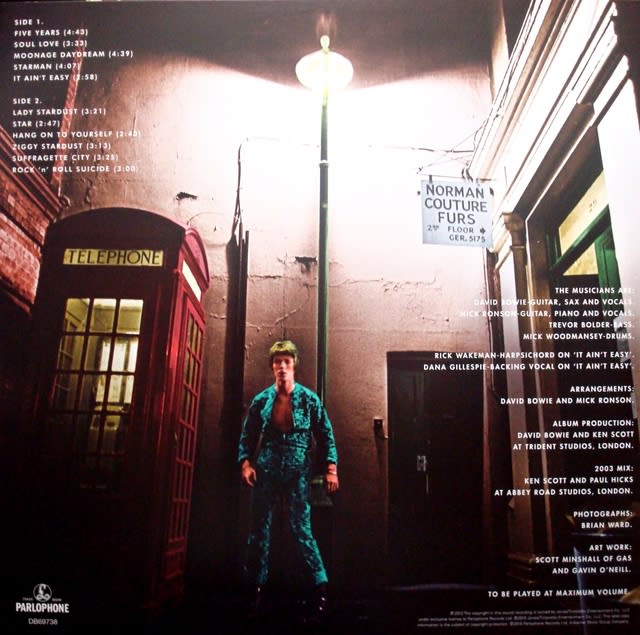

T.Rexは1971年に出したアルバム、Electric Warrior(全英1位)と翌年のSlider(全英4位)にて全英で頂点の人気を確実にしたわけだが、アメリカに於いてElectric Warrior(全米32位)と Slider(全米17位)の売れ行きは英国での人気に比例したものでは無かった。

おおまかに英米の好みの違いを比べてみると、イギリスでは少しばかり翳りのある音楽が好まれ、アメリカでは元気百倍な明るいものが好まれるように個人的に思うのだが...

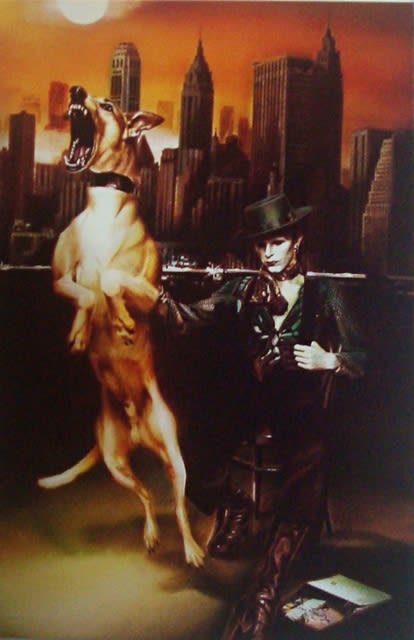

当然のことながら、アメリカでも成功したかったマーク・ボランは新たな試みを次作に取り入れようと考え、その回答が1973年に出したアルバム、Tanxだったのでは?

基本的にはそれまで通りの制作路線であるシンプルなギター・リフ中心の2−3分程度の短いポップ曲が収録されてはいるが、全体的にアメリカ受けするよう前作より ファンキーで明るい雰囲気の曲調でアルバムを制作。

特にソウル・ゴスペル調の女性コーラスを配したLeft Hand Luke And The Beggar Boysはそれまでに無かったアメリカ志向で5分を超える長尺な曲だった。

(2014年英Demonレーベルからの再発LP)

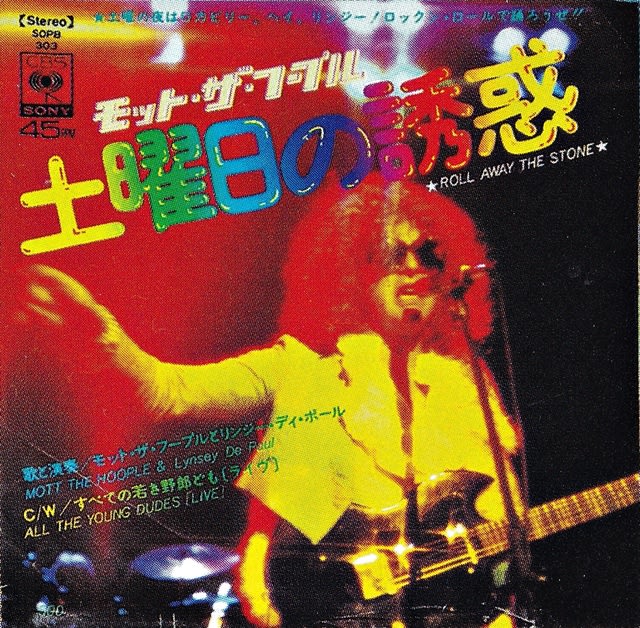

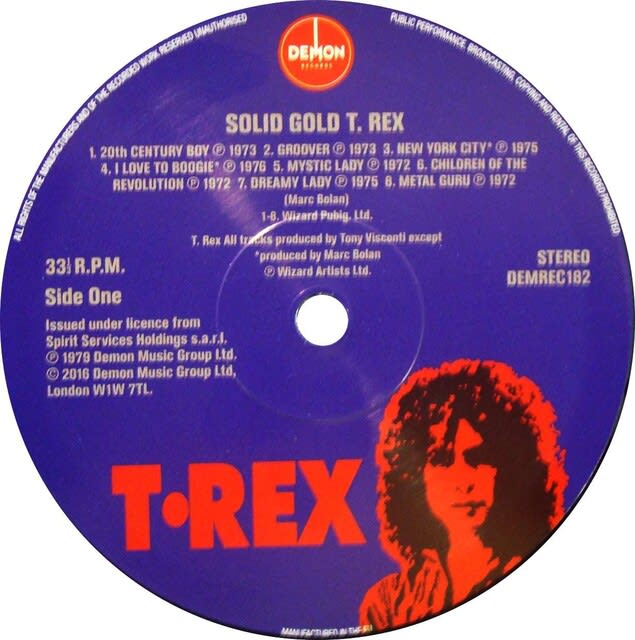

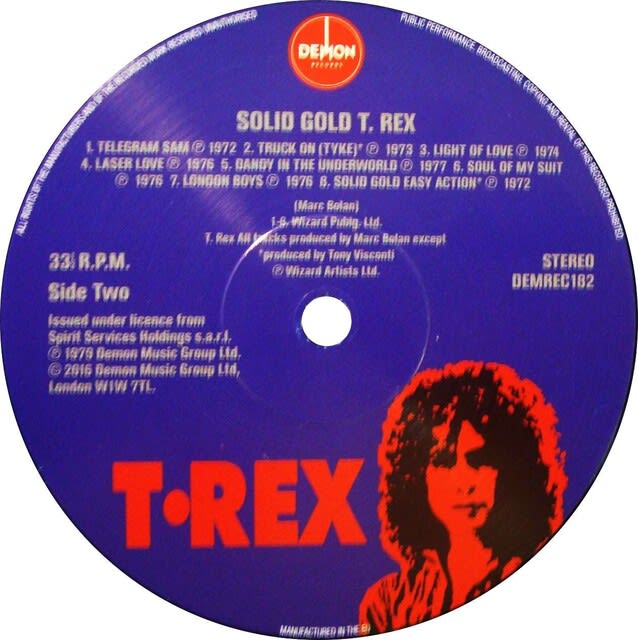

SliderとTanxの発売の間にシングルとして発売され大ヒットした、Children Of The Revolution、Solid gold Easy Actionと日本で録音されたT.Rexの代名詞とでも言える 20th Century Boyなどは若干アルバムの方向性と異なっていたからなのか、アルバムには収録されず初出の曲だけでアルバムが作成されまたアルバムからのシングル・カットもなかった。

マークが本作にかなり自信を持っていたのだろうと推測するのだが、残念ながら結果は全米102位と惨敗。

やっぱり、アメリカ攻略は、先ず飛び道具としてシングル・カットされた曲で先制攻撃をかけ、地ならしをした上で戦車での侵攻作戦を開始すべきだったのではないかと…

もし、上記3曲のシングルが当時Tanxに収録されていたならどうなっていただろうか?

サイド1の一曲目に破壊力抜群の20th Century Boy、中盤にChildren Of The RevolutionとSolid gold Easy Actionそれぞれ配置し、最後にLeft Hand Luke And The Beggar Boysでアルバム締めればすごいことになったのではないかと今更ながら思うのである。

マーク氏:あなたの助言にTanx、いや違った、Tks。

なぬ〜、これを言いたいがために回りくどい話を!!

どうもすみません。