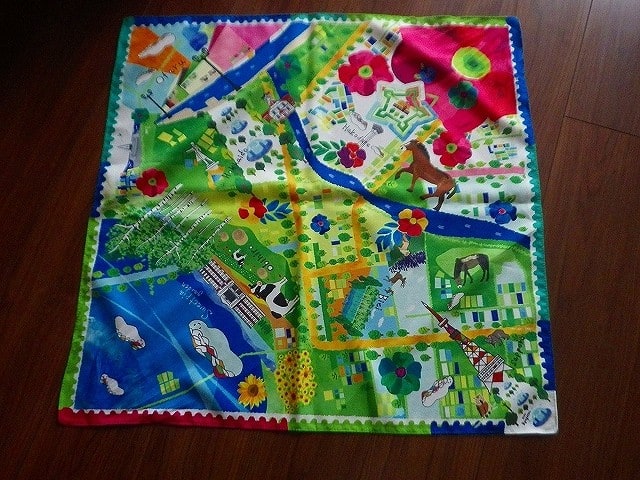

昨日の厳島神社のあと、入舟町界隈もMTBで回ってみた。入舟町は、昭和40年7月に当時の山背泊町全部、旅籠、台場、大黒、天神、弁天町の各一部が合併され、新しくできた町名である。この界隈は、函館の歴史の中でも古くから居住地として拓け、最初に漁村集落が形成された地域である。

特に旧山背泊町は、昔から山背泊と呼ばれ、函館で最も古い漁村で、函館漁港(入舟漁港)は函館最古の港である。昔は船入澗と呼ばれていたようだ。今でも函館山裾の狭い海岸沿いに軒を連ねた家並みに当時の面影が残る。いつ頃から住み着いたのかは不明だが、新潟県出身者が多いという。

厳島神社の道路を挟んだところに建つ「弁天台場の説明版」~江戸幕府が安政3年(1856年)~文久3年(1863年)にかけて、外国船襲来に備えて、箱館湾沖に設営された台場。弁天岬台場、弁天砲台ともいう。設計者は五稜郭と同じ武田斐三郎。

しかし実際に使用されたのは箱館戦争という内戦においてだった。箱館戦争終盤の函館湾海戦において、新選組が中心となった旧幕府軍はこの台場にたてこもり奮闘したが、箱館市内が新政府軍によって占領され孤立。明治2年(1869年)5月15日、本陣五稜郭に先立って弁天台場は新政府軍に降伏した。

明治30年頃に取り壊され、現在は函館どつく入口前に碑が建つのみとなっている。なお使われていた石材は函館漁港(入舟漁港)の護岸に使用されている。

そのそばに建つ「新選組最後の地」碑~新選組が中心となった旧幕府軍はこの弁天台場にたてこもり奮闘したが、新政府軍に降伏。

旧町名碑「台場町」~「台場町は、明治32年(1899年)に設けられた町です。函館港の改良工事による埋め立てによってできた5町(小舟町、帆影町、仲町、台場町、新浜町)の一つで、弁天台場の跡地であったことにちなんで付けられた町名です」と彫られている。ほかの4町の旧町名碑はない。

旧町名碑の向かい側は函館どつくの敷地となっている。古いレンガ造りの倉庫が目を引く。

函館漁港(入舟漁港)~現代土木の父と呼ばれた広井勇氏が設計・監督した、明治29年の石積防波堤を修復・保全しながら改良し、防波堤が新しく生まれかわった。この石積防波堤の一部には、幕末の戦い・箱館戦争の拠点となった「弁天台場」の石が使用されている。

函館でイカの水揚げは函館港とこの入舟漁港で行われているが、水質の良さから活イカは入舟漁港を中心に水揚げされている。

「函館港改良工事紀念」碑~「明治29年6月起工、明治32年4月建立」と彫られている。これが、広井勇氏の設計・監督した工事である。

平成25年に、どつくの方へ向かって、古い石積防波堤の上に嵩上げ工事がされいる。

明治時代のままの石積防波堤と古い灯台。現在はこの先にも広い漁港が造られている。

旧町名碑「山背泊町」~「江戸時代から山背泊と呼ばれていた所ですが、明治5年(1873年)に山背泊町になりました。「やませ」は「東風」、「とまり」は「泊」のことで、東風は服と船は港には入らず、ここの船入澗に仮泊下と言われています。」と彫られている。

車1台がようやく通れるくらいの昔のままの狭い路地のような家並みが続く。

この手前に、函館漁業協同組合入舟支所があるが、3年ほど前までは、漁協婦人部が「入舟番屋」という食堂を営業し、活イカのいか刺し定食を提供して評判だったが、昨年からは不漁のため、営業していないのが残念である。

「てんこの坂」~ここを登れば、名前の由来となっている旧天光稲荷(現入舟稲荷神社)の前を通り、高龍寺の前に出る。

いにしえの漁村風景が残る家並みで、個人的には、非常に好きな光景である。

狭い家並みを抜けると海岸に出る。この辺りは前浜海水浴場となる。

さらに進むと、行き止まりになっている。この先は穴澗へと続く。左は石切り場跡だが、ここから切り出された石は、五稜郭、弁天台場、函館山要塞の石垣に使われたらしい。

この先の穴澗岬の陰には、昔は吊り橋があって、その奥に寒川があった。現在はその吊り橋はないので、跡へは、山を越えて裏側の寒川海岸へ下りるしか方法はない。その「寒川跡の探訪記録」は、下記でどうぞ!

2019,1,3(穴澗神社参拝路~穴澗砲台跡~山背泊コース~寒川海岸~寒川跡~寒川コース~千畳敷コース~穴澗神社参拝路)

2016,3,21(鴬谷コース~寒川コース~寒川跡~穴澗裏側~山背泊コース~入江山~旧登山道~汐見コース)

。

。