"水" 20 代 始めの頃、私が属していた華道の家元の講演での第一声でした。物事をあまり深く考えることの無かった頃の私の心にも何かずしんと響く言葉でした。

日本の文化は水の恩恵を抜きに考えることは出来ないでしょう。私が続けてきた生け花もそのひとつです。一部のドライの花材を除いて大多数の花材は生け手によって水揚げをされ、あたかも大地から水を吸っているかの様に作品の中で短い命を輝かせるのです。

美しい水に恵まれた私達はそれを大切にし特別な物として考えてきたと思います。水の美しさも独特の捉え方をしています。外国の大きな滝や、豪華な噴水の美しさに対して、庭に引き入れられた曲水、小川のせせらぎ、少しづつ溜めた水が落とす獅子脅しの水,茶道の水指に満たされた清水。

かつて これぞ日本の水の美だと感動したのは、メトロポリタン美術館の日本美術のコーナーで観た水の流れです。イサム・ノグチ氏の作品で白い玉石の上の黒っぽい1~2メートルの多面体の石の全面を水が濡らしながら流れ落ちている様子でした。外国で、このような物に出会うとは、驚きでした。

水の話は沢山聞いてきましたし大好きなテーマですが 自身の心を濁り無い静かな鏡のような水で満たし回りのことや自身の心を映せるように心がけたい。でも、少しの事でさざなみ立つ私の心です。今日は、水に関する花を生けてみました。

美術館のイサム・ノグチ作品

1. 水盤の花

水盤に水を満たし、そこに花を生けるのは日本特有の生け花の手法です。

花材 アンスリュウム白 ・ほたるがや ・伊予みずき

花器 信楽焼き水盤

2. 小鳥の水場

お天気の良い日は、庭の小鳥は水場で水浴びをしたり、その水を飲んで見たり・・・。私達には考えられない衛生観念。

時には、樹木の害虫も食べてくれます。それは可愛らしい訪問者です。

花材 レザーファン ・八重姫ひまわり ・バラ

3. 孤独な緋メダカの棲む水連鉢

沢山の緋メダカが昨年の冬の寒さですっかり姿を消したかと思っていたら春先に、小さな一尾を発見。今では、体長4センチもあり緋メダカとは言えません。そんな水連鉢に残花の小さな紫陽花を浮き花にして見ました。

4. 優しい朝顔

隣家の庭に、毎年ピンクの朝顔が咲きます。声をかけて一輪、頂戴しました。女の子のお孫さんが小学生の頃、観察学習をしてお婆ちゃんの庭に植えてくれた物だそうです。その小さな女の子も高校生の美しい娘さん。白い縁取りの、優しいピンク色にほのぼのします。それにしても、蔓の先の生命力の強さ、明るい窓に向かって頭を持ち上げてきました。

花器 透明ガラス水指

5. ニンフの噴水

この小さな噴水は、15年位前 花屋さんの片隅に埃を被っていたものを譲り受け夫が修理したもの。以来、我が家のリビングの一角でささやかで元気な水を出しています。小さな水の流れは、キラキラしていて楽しいものです。

花材 柏葉紫陽花 ・シダ

花器 小さな噴水

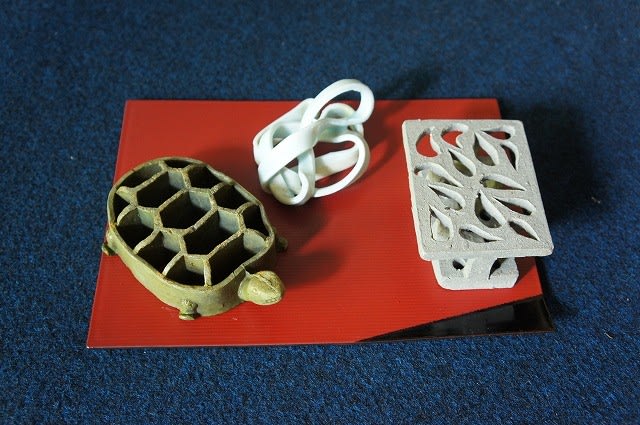

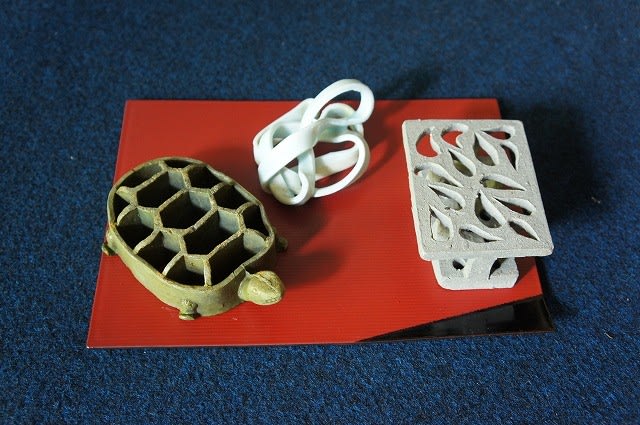

6. 花止めいろいろ

今では、水盤に生ける時 金属製の剣山を使います。便利なものだが、少々無粋な感じ。

A.B.C の花止めはそれを感じさせない造形で 生け花の中でのひとつの景色を作ってくれます。

左から A 大正生まれの姑が娘時代に使用していたもの B 波佐見焼の青磁 C 四国の琴平で見つけた物

日本の文化は水の恩恵を抜きに考えることは出来ないでしょう。私が続けてきた生け花もそのひとつです。一部のドライの花材を除いて大多数の花材は生け手によって水揚げをされ、あたかも大地から水を吸っているかの様に作品の中で短い命を輝かせるのです。

美しい水に恵まれた私達はそれを大切にし特別な物として考えてきたと思います。水の美しさも独特の捉え方をしています。外国の大きな滝や、豪華な噴水の美しさに対して、庭に引き入れられた曲水、小川のせせらぎ、少しづつ溜めた水が落とす獅子脅しの水,茶道の水指に満たされた清水。

かつて これぞ日本の水の美だと感動したのは、メトロポリタン美術館の日本美術のコーナーで観た水の流れです。イサム・ノグチ氏の作品で白い玉石の上の黒っぽい1~2メートルの多面体の石の全面を水が濡らしながら流れ落ちている様子でした。外国で、このような物に出会うとは、驚きでした。

水の話は沢山聞いてきましたし大好きなテーマですが 自身の心を濁り無い静かな鏡のような水で満たし回りのことや自身の心を映せるように心がけたい。でも、少しの事でさざなみ立つ私の心です。今日は、水に関する花を生けてみました。

美術館のイサム・ノグチ作品

1. 水盤の花

水盤に水を満たし、そこに花を生けるのは日本特有の生け花の手法です。

花材 アンスリュウム白 ・ほたるがや ・伊予みずき

花器 信楽焼き水盤

2. 小鳥の水場

お天気の良い日は、庭の小鳥は水場で水浴びをしたり、その水を飲んで見たり・・・。私達には考えられない衛生観念。

時には、樹木の害虫も食べてくれます。それは可愛らしい訪問者です。

花材 レザーファン ・八重姫ひまわり ・バラ

3. 孤独な緋メダカの棲む水連鉢

沢山の緋メダカが昨年の冬の寒さですっかり姿を消したかと思っていたら春先に、小さな一尾を発見。今では、体長4センチもあり緋メダカとは言えません。そんな水連鉢に残花の小さな紫陽花を浮き花にして見ました。

4. 優しい朝顔

隣家の庭に、毎年ピンクの朝顔が咲きます。声をかけて一輪、頂戴しました。女の子のお孫さんが小学生の頃、観察学習をしてお婆ちゃんの庭に植えてくれた物だそうです。その小さな女の子も高校生の美しい娘さん。白い縁取りの、優しいピンク色にほのぼのします。それにしても、蔓の先の生命力の強さ、明るい窓に向かって頭を持ち上げてきました。

花器 透明ガラス水指

5. ニンフの噴水

この小さな噴水は、15年位前 花屋さんの片隅に埃を被っていたものを譲り受け夫が修理したもの。以来、我が家のリビングの一角でささやかで元気な水を出しています。小さな水の流れは、キラキラしていて楽しいものです。

花材 柏葉紫陽花 ・シダ

花器 小さな噴水

6. 花止めいろいろ

今では、水盤に生ける時 金属製の剣山を使います。便利なものだが、少々無粋な感じ。

A.B.C の花止めはそれを感じさせない造形で 生け花の中でのひとつの景色を作ってくれます。

左から A 大正生まれの姑が娘時代に使用していたもの B 波佐見焼の青磁 C 四国の琴平で見つけた物