『将棋バカ一代 激闘! 大山ヤスハル伝』を読む。

大山ヤスハル十五世名人。

昨今の将棋ブームの中、ご存じの方も多かろう。名人18期をふくむ、通算タイトル数80期。棋戦優勝は数えること44回。

69歳で他界するまで、名人在籍時をふくむ44期にもわたってA級を維持し、今でもあの永世七冠の羽生ヨシハルとともに、

「どちらが史上最強か」

でファンの議論を呼ぶ、昭和の大巨人である。

そんな偉大な棋士大山の生涯を、『虎仮面』『ジャイアント嵐』の梶原イツキと『恐怖人糞』の津田ジローの黄金コンビが伝えるというのだから、これがおもしろくないわけがない。

これまで大山の伝記といえば、将棋ライターで『対局日記』シリーズでおなじみの川口アツシによる『大山ヤスハルの晩節』が定番であったが、『将バカ』原作担当の梶原は序文でこの本のことにふれている。

その内容はやや批判的であり、ファクトよりも伝聞情報や自らの主観を重視した『晩節』では、大山の本当のすごさを伝えたことにはならないと。

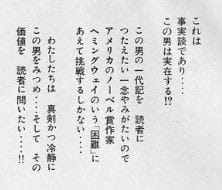

梶原はそこでアーネスト・ヘミングウェイの

「事実を事実のまま完全に再現することは、いかにおもしろおかしい架空の物語を生み出すよりも、はるかに困難である」

という名言を引き合いに出し、

「その《困難》にあえて挑戦するしかない……」

そう悲壮な決意を見せる。

これは「事実よりも伝説」を重視する「川口史観」に対する挑戦状とも取れるではないか。

作者の決意のほどがうかがえる熱い序文。

こうして、徹底して「事実談」のみにこだわった『将棋バカ一代』は衝撃の幕開けを披露することになる。

冒頭、まず和装で扇子を片手に、将棋盤の前にすわる大山の姿が描写される。

おどろかされるのは、その舞台だ。

大山が正座している場所は、将棋連盟の特別対局室でもなければ、多くの棋士が名勝負を演じてきた陣屋や龍言でもない。

なんと、シカゴにある屋天競技場のコミスキー・パークなのである。

しかも、大山がこれから相対しようとするのは、終生のライバルである升田コウゾウでも、乗り越えるべき名人の木村ヨシオでもない。

その前に立つのは、獰猛な牛。

なんと若き日の大山は、自らの腕を磨くためアメリカにわたり、

「将棋対あばれ牛」

という異種格闘技マッチに挑戦していたのである。

猛獣を将棋で倒す。はたして本当にそんなことが可能なのだろうか。

いかな「巨人」大山といえども、あまりに無謀な戦いだ。

実際、血に飢えたシカゴの観客たちも、

「キル・ザ・ジャップ!」

「ヤス・オーヤマ、クレイジー!」

「ヤス・オーヤマ、クレイジー!」

との声が抑えられない。まさに気ちがい沙汰だ。

あの百戦錬磨の梶原ですら、この場面を、

「私が現地の記者なら、芹沢ヒロフミ九段のごとく《狂ったか、大山!》と見出しを打つだろう」

と述べている。

だが、この異様な状況の中、大山だけが一人冷静だった。

兄弟子である大野ゲンイチ九段の

「大山、お前は今日から振り飛車をやれ」

というアドバイスに従って中飛車を選択した大山は、得意の手厚い将棋で牛を迎えうつ。

だが、相手はいかんせん重量級の暴れ牛だ。「受けの大山」といえども、そう簡単に、その攻撃をしのぎ切れるものではない。

実際、砂塵を巻き上げ、何度も襲いくる牛の突撃に陣形を乱され、

「む、このままでは、死、あるのみ!」

そう何度も覚悟するが、そこで脳裏をよぎるのが、戦後の闇市の風景だった。

川口氏の『晩節』の中で、大東亜戦争中の大山は徴兵されるも戦場には出ず、内地にとどまり比較的平穏にすごせたということになっているが、これは

「よくある都市伝説にすぎない」

梶原は喝破する。

本当の大山の姿は

「特攻隊の死にぞこね」

絶望的な戦局で仲間たちが次々花と散る中、自分だけが生き残ってしまった無念に苦しむ日々を送っていたのだ。

(続く→こちら)