前回(→こちら)の続き。

成駒を自陣に使い「成香冠」なる珍型を披露するなど、入玉を視野に入れた独特の棋風だった、若かりしころの丸山忠久九段。

そんなマルちゃんのもっともすばらしい戦歴が、やはり名人2期であり、またそこで披露した将棋も、丸山流としかいいようのない個性的なものだった。

2000年度、第58期名人戦で挑戦者になった丸山八段は、十八番の角換わり腰掛銀と、横歩取り△85飛車戦法を駆使し、時の名人佐藤康光に挑んだ。

3勝3敗でむかえた最終局。

先手になった丸山は、やはり必殺の角換わりを採用。

当時から丸山の先手角換わりは無敵といわれ、後手番でこれを破れるのは村山聖九段だけといわれたほどの強さだった。

はたしてこの一戦も、スペシャリストの腕と経験がモノをいって、丸山ペースで終盤へ。

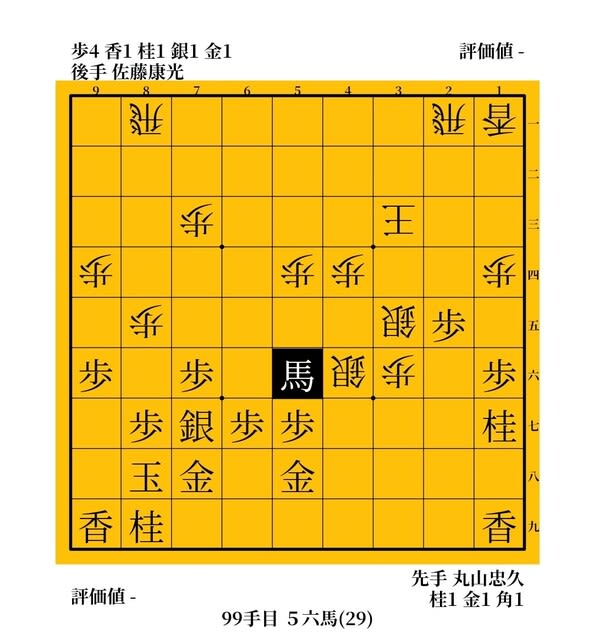

むかえたこの局面。

玉形の差が歴然なうえ馬の存在も大きく、先手が優勢に見えるが、負けられない佐藤も△71に自陣飛車を打って、あと100手はいくぞと徹底抗戦を宣言している。

手番は先手だが、手駒の角と桂はまだ使いにくく、一撃では決まりそうにない。

どう攻めるのかむずかしいと思われたが、ここで丸山は独特としか言いようのない手で後手陣にせまるのだ。

▲83桂と、ここに打つのが意表の一手。

いわゆる「B面攻撃」とか「駒のマッサージ」といわれる手だが、パッと見、意図はわかりにくい。

いや、まあ飛車と香車の両取りなのはわかるけど、そんな王様の反対側の、それも、まったくといっていいほど働いてない不動駒を取りに行くなど、考えられないではないか。

解説によれば、後手の望みは上部脱出だから、そのためには香車は大きな戦力であり(次▲25歩と打つのが、香打ちをねらってきびしい手)、それを補充すること。

桂を手放してもったいないようだが、どこかで▲81成桂と飛車取りの先手で取り返せるから、損はしていない。

それに、ここで後手の桂と香をはらっておけば、もともと盤石な自陣が、さらに怖いところがなくなる。

万一、時間切迫などから後手に入玉されたとしても、押さえの駒を掃除しておけば、自分も敵陣に悠々と入れるという算段だ。

相入玉になれば、せまい場所で渋滞してる相手の飛車を、どっちか取れそうだから(実際その後、△82に居た飛車は取られてしまった)、点数勝負で負けることはない。

つまりこの桂打ちは、

「戦力の補充」

「自陣の補強」

「万が一寄せ損なっても、相入玉での勝ちが確定する」

という意味があり、ギリギリの終盤で何通りにもわたって保険をかけた

「理論上負けがなくなる」

という究極の「勝着」なのだ。

なんてことを説明されれば、まあわからなくもないけど、それにしたってすごいところに手が伸びるものだ。

まさか佐藤康光名人も、ねばりまくってやる、と打ちつけたはずの△71飛が、こんな形で逆用されるとは不覚だったろう。

自陣は無敵で、寄せに使う金も手にし、馬も絶好の活用で先手勝勢。

その後、佐藤も死に物狂いの脱走術を見せ、丸山陣にトライするも△19の地点で詰まされて敗れた。

あんな、血みどろの塹壕戦を戦っている最中、離れ小島で突然、イモ畑を耕しはじめるような手を食らって負けるのは、アツかったのではないか。

最果ての地で憤死した佐藤の投了図に、その無念さがあらわれていた。

かくして、遅れてきた羽生世代の丸山忠久が、名人の座に就いた。

名人戦においては、数え切れないほどの「すごい手」が登場してきたが、これほど表現の仕方がむずかしい「すごさ」は他にない。

それこそが、丸山忠久の将棋。

自分の持ち味を存分に出した手で、頂点に立ったのだから、これは称賛されるべきではあるまいか。

(藤井猛編に続く→こちら)

(丸山忠久による、もうひとつの「魂の桂打ち」は→こちら)