上越詣で気になったいた石碑群。江戸後期と思われるが、ひっそりと赤城山麓に眠っている。

本日の谷川岳。残雪もだいぶ無くなった。

この先通行止め。国道405は中立山集落でストップである。残雪が多く十日町松之山への道が通行できるのは6月であろう。

中立山集落は2、3軒あるが住んでいるのは一軒と思われる。空き家の葛屋は現在改装中である。大変な作業である。

葛屋にこだわる集落である。

上越詣で気になったいた石碑群。江戸後期と思われるが、ひっそりと赤城山麓に眠っている。

本日の谷川岳。残雪もだいぶ無くなった。

この先通行止め。国道405は中立山集落でストップである。残雪が多く十日町松之山への道が通行できるのは6月であろう。

中立山集落は2、3軒あるが住んでいるのは一軒と思われる。空き家の葛屋は現在改装中である。大変な作業である。

葛屋にこだわる集落である。

写真家 濱谷浩の雪国の舞台となった桑取谷、谷の最終集落 横畑にある観音堂。今は、子供達の声は聞くことはないが。

スケール HOゲージ 1/80 人形は高さ2cm 全て自作

写真家 濱谷浩が著した写真集「雪国」で撮影した写真は多々あるが、桑取谷での写真は核をなしている。そのうちの多くが小正月に関するものだが、先に紹介した鳥追いに続いて、やはり桑取で行われるさいの神 オーマラのジオラマも作成していたので、紹介します。子供たちによる鳥追に続いて次の日の夜に行われるのがさいの神である。俗にどんど焼きと言われている行事で、小正月に神社に行って正月飾りや書き初め、幣束などを燃やして感謝する、といったところであろうか。始まりは平安時代の宮中行事であったらしい。いずれにしても五穀豊穣、健康安念、子孫繁栄などを祈念することなどに由来するのだろう。その意味では、桑取谷西横山のさいの神行事は道祖神の祀られた場所近くで行われることと、その祀られた道祖神の像が男性にシンボルを表していることから、子孫繁栄色を強くしていると思われる。しかも男衆は日のついた麻の松明をもち、お互いの体を叩き合いながら「オーマラ、オーマラ」と叫びながら、竹、木、ワラなどで組み上げた7、8mほどの高さのさいの神の周りを、走り回るのである。麻の松明からこぼれ落ちる火の粉が、闇を焦がして迫力があるので、虚味のある方はご覧ください。オーマラ、あるいはマラとは男性のシンボルのことである。

(17㎝(幅)×8㎝(奥行)×10㎝(高さ)アクリルケース入 IED電球点灯 人形の大きさは一cmほど)

正月の14日の夜に行われる行事、「鳥追い」

一番前の子はリーダーで小太鼓を叩き、鳥(朱鷺)を脅かし、追い立てる。

「鳥追い」は新潟の各地で行われてきた行事であるが、今は絶滅寸前。鳥追いといえば写真家濱谷浩が撮った写真が有名だ。これら鳥追いの写真は上越市桑鳥谷西横山で行われていたものを、濱谷が新潟に通った昭和15年からの5年間と、昭和20年から5年間居住していた10年間に撮ったものの一つである。

元来、鳥追いは小学生の男の子だけでの行事だったが、これら行事を行う山村部では過疎化が進み子供がいなくなり、女の子や中学生も含めて行事をなんとか行っていたが、今や、西横山では修学児がいなくなったらしい。今年は外に出た地元の方の子供を集めたり、地元以外の子供たちを集めての催行と、行事の維持も大変なようだ。

ちなみに鳥追いの鳥はトキなのだそうだが、かっては田んぼを荒らす害獣だったということだ。トキも今や絶滅危惧種。そして行事も絶滅寸前なのである。また、西頸城桑取谷には多くの瞽女宿があり、今も残っている。

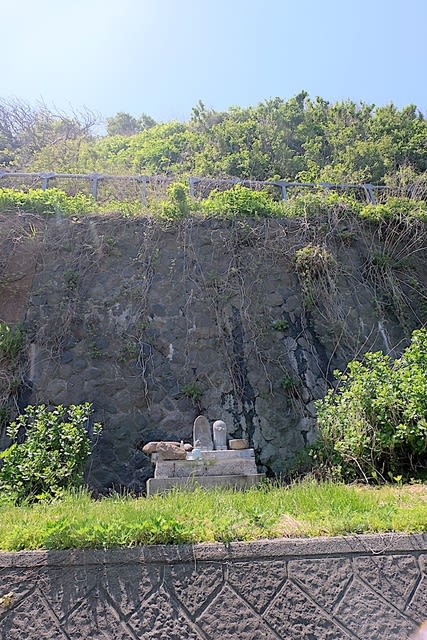

階段を登った奥に地蔵堂がある。

鳥首岬の先端に地蔵堂がある。地蔵堂の前は国道8号の駐車帯になっており、駐車した折には石仏達に会いに行く。しかしここ数年の雪で春先訪れてみると地蔵堂が壊れてしまっていた。辛うじて破壊は免れてはいるが、このままではお地蔵様たちに危害が及ぶのは間違いない。

五月初旬、壊れた堂はすっかり片付けられ石仏はあらわになった。おそらく新しい堂が設らわれると思われる。

鳥首岬の名の由来

岬に近づいても鳥首らしき造形を感じる景観はないし、Google地図で俯瞰図を見ても鳥らしきものはないが、夕陽を撮影していてふと思ったのは、遠方から見る岬の凸凹のシルエットが鳥が首を伸ばしたように見えなくもないのである。

山陵が頭で先が嘴に見える