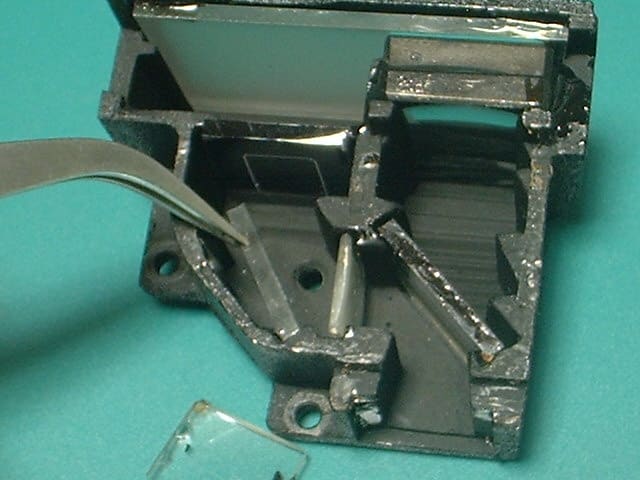

PEN-S 3.5の後期について書きましたが、2.8の後期だって同じなのですよ。この個体は#4535XXで1968-8月製ですがトップカバー横ビスは+で、シャツターは画像のようにハウジングは黒アルマイト、接点は改良型となっています。しかし、内部の部品に未だ変更はありません。シャッターユニットの仕様変更は全て同時に行われたわけではなく、その都度の変更であったことが分かります。前回のPEN-S 3.5の製造が44.7と記載されていますので1969-7月製(表記の仕方も変化しているのが興味深い)ですから、シャッターユニットの大きな仕様変更は概ね1968年の後半から翌年1969年の前半であったようです。

PEN-S 3.5の後期について書きましたが、2.8の後期だって同じなのですよ。この個体は#4535XXで1968-8月製ですがトップカバー横ビスは+で、シャツターは画像のようにハウジングは黒アルマイト、接点は改良型となっています。しかし、内部の部品に未だ変更はありません。シャッターユニットの仕様変更は全て同時に行われたわけではなく、その都度の変更であったことが分かります。前回のPEN-S 3.5の製造が44.7と記載されていますので1969-7月製(表記の仕方も変化しているのが興味深い)ですから、シャッターユニットの大きな仕様変更は概ね1968年の後半から翌年1969年の前半であったようです。

製造が新しいこともあってPEN-S 2.8としては疲労も少なく、コンディションは良いですね。中々これだけの個体は見つかりません。過去に分解を受けており、シャッターもO/Hをされていますが、非常にまじめできれいな作業ではありますが、ちょっとダメなんだな。何故かファインダーは全く手付かずで対物レンズが曇っています。なぜ清掃しなかったんだろう? 分解するとミラーや接眼レンズの接着が剥れています。この個体は裏蓋のシボ革も剥離ぎみでしたので、後期の製造ではあまり丁寧な作業がなされなかったのかなぁ? とか思います。なぜって、私も製品のシボ革を貼っていた経験がありますが、当時の貼り方は予めシボ革裏面に塗布されているゴム糊(乾燥状態)をケトンを筆で塗布して戻しながらジュラコン棒でゴシゴシしごいて圧着させていく作業で、これが個人差が出るんですね。私も下手ではなかったと思いますが、熟練した女性作業者には敵いませんでした。

製造が新しいこともあってPEN-S 2.8としては疲労も少なく、コンディションは良いですね。中々これだけの個体は見つかりません。過去に分解を受けており、シャッターもO/Hをされていますが、非常にまじめできれいな作業ではありますが、ちょっとダメなんだな。何故かファインダーは全く手付かずで対物レンズが曇っています。なぜ清掃しなかったんだろう? 分解するとミラーや接眼レンズの接着が剥れています。この個体は裏蓋のシボ革も剥離ぎみでしたので、後期の製造ではあまり丁寧な作業がなされなかったのかなぁ? とか思います。なぜって、私も製品のシボ革を貼っていた経験がありますが、当時の貼り方は予めシボ革裏面に塗布されているゴム糊(乾燥状態)をケトンを筆で塗布して戻しながらジュラコン棒でゴシゴシしごいて圧着させていく作業で、これが個人差が出るんですね。私も下手ではなかったと思いますが、熟練した女性作業者には敵いませんでした。

PEN-S 3.5と同じ角度から写して見ます。ご覧のようにトップカバー横ビスは+です。ピントリングをよく見てください。従来は白で色入れを施されていた彫刻文字が彫刻されたままで色が入っていませんね。何となく印象が変わって見えます。これも工数節減のための省略なのでしょう。まぁ、どちらにしても、ファインダーのリンクル塗装にも剥離の無い、すばらしいコンディションの個体です。