13日(水)。わが家に来てから今日で3347日目を迎え、ドナルド・トランプ前米大統領は11日、自身が大統領として再選を果たした際には、2021年1月の連邦議会襲撃への関与で収監されている「人質」の釈放が、大統領として行う最初の措置の一つとなると述べた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

刑事被告人が犯罪者に恩赦を与える? 次は自分の犯罪をチャラにするつもりだな!

昨日、夕食に「アスパラ、ベーコン、ポテト炒め」「生野菜サラダ」「ブナピーの味噌汁」を作りました 「アスパラ~」は作るのが簡単で美味しいです

「アスパラ~」は作るのが簡単で美味しいです

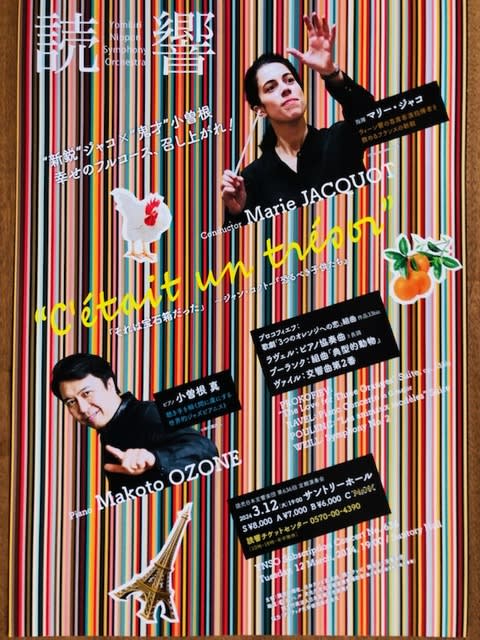

昨夜、サントリーホールで読売日響「第636回 定期演奏会」を聴きました プログラムは①プロコフィエフ:歌劇「3つのオレンジへの恋」組曲、②ラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」、③プーランク:組曲「典型的動物」、④ヴァイル「交響曲第2番」です

プログラムは①プロコフィエフ:歌劇「3つのオレンジへの恋」組曲、②ラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」、③プーランク:組曲「典型的動物」、④ヴァイル「交響曲第2番」です 演奏は②のピアノ独奏=小曽根真、指揮=マリー・ジャコです

演奏は②のピアノ独奏=小曽根真、指揮=マリー・ジャコです

指揮をとるマリー・ジャコはフランス出身の女性指揮者です パリでトロンボーンを学んだ後、ウィーンとワイマールで指揮を学ぶ。16年にバイエルン国立歌劇場でK.ペトレンコのアシスタントを務め、16年から19年までヴュルツブルク歌劇場、19年からライン・ドイツ・オペラで第1指揮者を務めた

パリでトロンボーンを学んだ後、ウィーンとワイマールで指揮を学ぶ。16年にバイエルン国立歌劇場でK.ペトレンコのアシスタントを務め、16年から19年までヴュルツブルク歌劇場、19年からライン・ドイツ・オペラで第1指揮者を務めた 2023年からウィーン交響楽団の首席客演指揮者を務め、24年からデンマーク王立劇場の首席指揮者、26年からケルン放送響の首席指揮者に就任予定という欧州で引っ張りだこの指揮者です

2023年からウィーン交響楽団の首席客演指揮者を務め、24年からデンマーク王立劇場の首席指揮者、26年からケルン放送響の首席指揮者に就任予定という欧州で引っ張りだこの指揮者です

オケは14型で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといういつもの読響の並び コンマスは長原幸太、その隣は戸原直というダブル・トップ態勢を敷きます

コンマスは長原幸太、その隣は戸原直というダブル・トップ態勢を敷きます

1曲目はプロコフィエフ:歌劇「3つのオレンジへの恋」組曲です この曲はセルゲイ・プロコフィエフ(1891-1953)が1919年に作曲したオペラを1924年に組曲として編んだものです

この曲はセルゲイ・プロコフィエフ(1891-1953)が1919年に作曲したオペラを1924年に組曲として編んだものです オペラのストーリーは、大雑把に言うと「笑いを忘れた王子が魔女の呪いにかかり、砂漠に3つのオレンジを求めに行き、オレンジの一つから出た二ネッタと結婚する」という内容です

オペラのストーリーは、大雑把に言うと「笑いを忘れた王子が魔女の呪いにかかり、砂漠に3つのオレンジを求めに行き、オレンジの一つから出た二ネッタと結婚する」という内容です 第1曲「変わり者たち」、第2曲「地獄の場面」、第3曲「行進曲」、第4曲「スケルツォ」、第5曲「王子と王女」、第6曲「逃亡」の6曲から成ります

第1曲「変わり者たち」、第2曲「地獄の場面」、第3曲「行進曲」、第4曲「スケルツォ」、第5曲「王子と王女」、第6曲「逃亡」の6曲から成ります

長身でスマートなマリー・ジャコの指揮で演奏に入ります

プロコフィエフらしい諧謔的な演奏が繰り広げられますが、フルートの倉田優、オーボエの荒木奏美が冴え渡ります この曲の中で一番有名な「行進曲」では荒木の軽快なオーボエから入ります

この曲の中で一番有名な「行進曲」では荒木の軽快なオーボエから入ります この曲は子どもたちが幼い頃にレーザーディスクで一緒に観ていたのを思い出しました

この曲は子どもたちが幼い頃にレーザーディスクで一緒に観ていたのを思い出しました 「王子と王女」では弦楽合奏が美しく響きました

「王子と王女」では弦楽合奏が美しく響きました 最後の「逃亡」では疾走感溢れるアグレッシブな演奏が展開しました

最後の「逃亡」では疾走感溢れるアグレッシブな演奏が展開しました マリー・ジャコは鮮やかなタクト捌きでオケをコントロールしていました

マリー・ジャコは鮮やかなタクト捌きでオケをコントロールしていました

グランドピアノがステージ中央に配置され、ピアニストを捉えるテレビカメラが設置され、集音マイクが何本か林立します 1階センター後方、2階前方の左右にもテレビカメラがスタンバイします

1階センター後方、2階前方の左右にもテレビカメラがスタンバイします 日本テレビ系列で放映される(地上波15日、BS25日)ようです

日本テレビ系列で放映される(地上波15日、BS25日)ようです

2曲目はラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」です この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました

この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました 第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

協奏曲のため弦楽器は10型に縮小します

小曽根真が登場し、マリー・ジャコの指揮で第1楽章に入ります 最初からヘゲモニーを握るのは小曽根で、ジャズのイディオムが入り混じったような演奏が続きます

最初からヘゲモニーを握るのは小曽根で、ジャズのイディオムが入り混じったような演奏が続きます 終盤のカデンツァはまさにジャズです

終盤のカデンツァはまさにジャズです ここまでは予想通りでしたが、第2楽章には驚かされました

ここまでは予想通りでしたが、第2楽章には驚かされました ラヴェルの楽譜に書かれていない音楽が独奏ピアノのアドリブで演奏され、やがて本来の冒頭の音楽に繋がりました

ラヴェルの楽譜に書かれていない音楽が独奏ピアノのアドリブで演奏され、やがて本来の冒頭の音楽に繋がりました その後を受け継いだ倉田のフルートと荒木のオーボエが素晴らしい

その後を受け継いだ倉田のフルートと荒木のオーボエが素晴らしい そして、キラキラ輝く独奏ピアノと抒情的な山本楓のイングリッシュホルンのアンサンブルが美しい

そして、キラキラ輝く独奏ピアノと抒情的な山本楓のイングリッシュホルンのアンサンブルが美しい 第3楽章は独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りによるアグレッシブな演奏が繰り広げられ、鮮やかなフィナーレを飾りました

第3楽章は独奏ピアノとオケとの丁々発止のやり取りによるアグレッシブな演奏が繰り広げられ、鮮やかなフィナーレを飾りました

満場の拍手とブラボーが飛び交う中、カーテンコールが繰り返され、小曽根はピアノの蓋で隠れて見えない奏者が客席から見えるように蓋を閉めます こういう配慮は小曽根以外のピアニストで見たことがありません

こういう配慮は小曽根以外のピアニストで見たことがありません すると、コントラバスの若き首席・大槻健がステージ中央に呼ばれ、ピアノとベースのデュオで、ジャズのスタンダートナンバー「A列車で行こう」をノリノリで演奏、聴衆を興奮の坩堝に巻き込みました

すると、コントラバスの若き首席・大槻健がステージ中央に呼ばれ、ピアノとベースのデュオで、ジャズのスタンダートナンバー「A列車で行こう」をノリノリで演奏、聴衆を興奮の坩堝に巻き込みました 大槻くん、ジャズでもプロで通用するんじゃないかい

大槻くん、ジャズでもプロで通用するんじゃないかい と言いたくなるほど巧かったです

と言いたくなるほど巧かったです

プログラム後半の1曲目はプーランク:組曲「典型的動物」です この曲はフランシス・プーランク(1899-1963)がラ・フォンテーヌの寓話から6篇を選び、それに標題的な2曲を加え、1941年に8曲から成るバレエ音楽を作曲。同年そこから6曲を抜き出して管弦楽の組曲「典型的動物」として独立させ、1942年8月8日にパリのオペラ座で初演されました

この曲はフランシス・プーランク(1899-1963)がラ・フォンテーヌの寓話から6篇を選び、それに標題的な2曲を加え、1941年に8曲から成るバレエ音楽を作曲。同年そこから6曲を抜き出して管弦楽の組曲「典型的動物」として独立させ、1942年8月8日にパリのオペラ座で初演されました 第1曲「夜明け」、第2曲「恋に落ちたライオン」、第3曲「男と二人の愛人」、第4曲「死と木挽き」、第5曲「2羽の雄鶏の争い」、第6曲「昼餐」の6曲から成ります

第1曲「夜明け」、第2曲「恋に落ちたライオン」、第3曲「男と二人の愛人」、第4曲「死と木挽き」、第5曲「2羽の雄鶏の争い」、第6曲「昼餐」の6曲から成ります

この曲はCDを持っていないので、ぶっつけ本番で聴くことになりました ラ・フォンテーヌの寓話を基にした作品だけに諧謔的で楽しい音楽でした

ラ・フォンテーヌの寓話を基にした作品だけに諧謔的で楽しい音楽でした 特に第5曲「2羽の雄鶏の争い」は「雌鶏を奪い合う雄鶏たちを、空から鷲が眺める」というエピソードで、鳥の鳴き声などが出てきたりして楽しく聴けました

特に第5曲「2羽の雄鶏の争い」は「雌鶏を奪い合う雄鶏たちを、空から鷲が眺める」というエピソードで、鳥の鳴き声などが出てきたりして楽しく聴けました とにかく小さな出来事を大げさに音楽で表しているところが笑いを誘います

とにかく小さな出来事を大げさに音楽で表しているところが笑いを誘います

最後の曲はヴァイル「交響曲第2番」です この曲はクルト・ヴァイル(1900-1950)が1933年から翌34年にかけて作曲、1934年10月11日にアムステルダムで初演されました

この曲はクルト・ヴァイル(1900-1950)が1933年から翌34年にかけて作曲、1934年10月11日にアムステルダムで初演されました 第1楽章「ソステヌート ~ アレグロ・モルト」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ ~ プレスト」の3楽章から成ります

第1楽章「ソステヌート ~ アレグロ・モルト」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ ~ プレスト」の3楽章から成ります

この曲も初めて聴く曲です

マリー・ジャコの指揮で第1楽章に入りますが、聴いているうちにベートーヴェン「交響曲第5番”運命”」冒頭のテーマが隠されているように感じました 第2楽章は葬送行進曲のような曲風です

第2楽章は葬送行進曲のような曲風です ここでもオーボエ、フルートが素晴らしい

ここでもオーボエ、フルートが素晴らしい チェロ首席・富岡廉太郎のソロも素晴らしかった

チェロ首席・富岡廉太郎のソロも素晴らしかった 第3楽章はリズミカルな行進曲風の音楽が展開しますが、この音楽を聴いていて、1曲目の「3つのオレンジへの恋」の「行進曲」に似ているなあと思いました

第3楽章はリズミカルな行進曲風の音楽が展開しますが、この音楽を聴いていて、1曲目の「3つのオレンジへの恋」の「行進曲」に似ているなあと思いました

1度聴いただけなので、曲の良さがイマイチ良く分かりませんが、マリー・ジャコの指揮はキビキビとメリハリが利いていて気持ち良いものでした

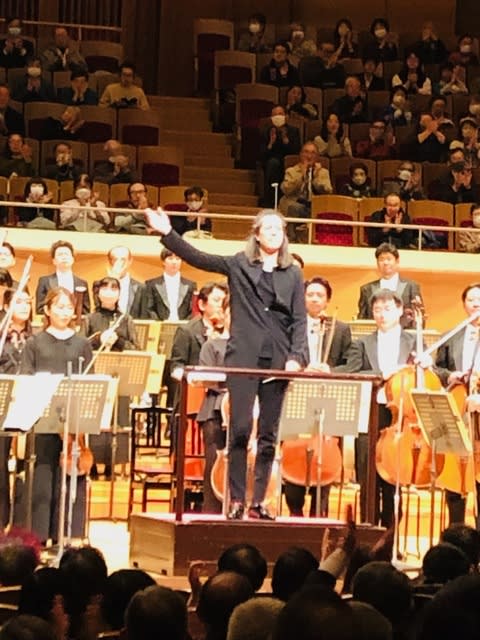

会場いっぱいの拍手とブラボーの中、カーテンコールが繰り返されます 休憩時間中にレセプショニストの女性に確認したところ、「この日の演奏はカーテンコール中のスマホによる撮影は可能」ということだったので、読響公演では初めて写メしました

休憩時間中にレセプショニストの女性に確認したところ、「この日の演奏はカーテンコール中のスマホによる撮影は可能」ということだったので、読響公演では初めて写メしました この日の公演は放送収録用カメラが入っていたので、肖像権上の問題はテレビ放映と観客の撮影がセットでクリアされたのではないかと思いました

この日の公演は放送収録用カメラが入っていたので、肖像権上の問題はテレビ放映と観客の撮影がセットでクリアされたのではないかと思いました したがって、読響の場合は通常のコンサートは写メは許可されておらず、放送収録用カメラが入っている公演のみ写メが可能だということのようです

したがって、読響の場合は通常のコンサートは写メは許可されておらず、放送収録用カメラが入っている公演のみ写メが可能だということのようです しかし、写メする場合はその公演ごとに確認した方が良いと思いました

しかし、写メする場合はその公演ごとに確認した方が良いと思いました