23日(土)。昨日の朝日新聞朝刊文化欄のコラム「片山杜秀の蛙鳴梟聴(あめいきょうちょう)」のタイトルは「小澤征爾らしさ バッハとラグビー”調和”の力」でした 片山氏は冒頭、次のように書いています

片山氏は冒頭、次のように書いています

「想像力が疾走して『てにをは』が追いつかない 小澤征爾さんの話をうかがっていると、目まいがした

小澤征爾さんの話をうかがっていると、目まいがした 佐々木小次郎の燕返しもびっくりだ。でも、結局はとてもよく分かるのだ。身ぶりのしなやかさと声色の豊かさが、足らざる言葉を補って渦を巻くがゆえに

佐々木小次郎の燕返しもびっくりだ。でも、結局はとてもよく分かるのだ。身ぶりのしなやかさと声色の豊かさが、足らざる言葉を補って渦を巻くがゆえに 驚異のコミュニケーション力。ああいう日本人を他には長嶋茂雄さんしか思いつかない

驚異のコミュニケーション力。ああいう日本人を他には長嶋茂雄さんしか思いつかない そう、スポーツである

そう、スポーツである 小澤さんは成城学園中学時代、ラグビーにのめり込んだ。並行してピアノを東京音楽学校(現東京藝大音楽学部)の教授だった豊増昇に習う

小澤さんは成城学園中学時代、ラグビーにのめり込んだ。並行してピアノを東京音楽学校(現東京藝大音楽学部)の教授だった豊増昇に習う 『夕方までグラウンドで泥だらけになって』から豊増邸に通う

『夕方までグラウンドで泥だらけになって』から豊増邸に通う 『練習が長引いて銭湯に入る行く暇がないと、泥だらけのままレッスンに駆けつけることもあって、先生のピアノの鍵盤や椅子の白いカバーを汚したり』する

『練習が長引いて銭湯に入る行く暇がないと、泥だらけのままレッスンに駆けつけることもあって、先生のピアノの鍵盤や椅子の白いカバーを汚したり』する 小澤さん自身の回想だ。『ピアノの巨人 豊増昇』(小澤征爾・小澤幹雄編著、小澤昔ばなし研究所)に載る

小澤さん自身の回想だ。『ピアノの巨人 豊増昇』(小澤征爾・小澤幹雄編著、小澤昔ばなし研究所)に載る 」

」

ラグビーとピアノに関するエピソードは昨日ご紹介した小澤征爾著「ボクの音楽武者修行」にも登場します 彼は同書で次のように書いています

彼は同書で次のように書いています

「ぼくはピアノのレッスンに行っているのだから、指を大切にしなければいけないというので、うちでは、なるべくラグビーをしないようにと言われていた ところが仲間があの勇ましい格好をしてラグビーに出ていくと、ぼくもついやりたくなってしまう

ところが仲間があの勇ましい格好をしてラグビーに出ていくと、ぼくもついやりたくなってしまう そしてあるとき、母にはないしょで、成城、成蹊、学習院、武蔵の4校対抗定期戦に出て思い切り走り回った

そしてあるとき、母にはないしょで、成城、成蹊、学習院、武蔵の4校対抗定期戦に出て思い切り走り回った そして顔や手や腕にものすごい傷をいっぱいつけてしまって、家に帰ったらさっそく母にみとがめられてしまった

そして顔や手や腕にものすごい傷をいっぱいつけてしまって、家に帰ったらさっそく母にみとがめられてしまった ぼくは、「柱にぶつかったんだい」と言って、その場をうまく逃れたつもりでいたが、これはのちのちまでもわが家のお笑いになってしまった

ぼくは、「柱にぶつかったんだい」と言って、その場をうまく逃れたつもりでいたが、これはのちのちまでもわが家のお笑いになってしまった 」

」

やんちゃな小澤のエピソードですね

片山氏の話に戻します

「師匠・豊増のレパートリーは広かったが、小澤少年に与えられる課題は必ずバッハだったという たくさんの声を常に生き生きと調和させる術を自力で発見するには、後世の余計な注釈の入り込んだ楽譜でなくオリジナルで弾くのが一番。豊増が小澤さんに叩き込んだことだろう

たくさんの声を常に生き生きと調和させる術を自力で発見するには、後世の余計な注釈の入り込んだ楽譜でなくオリジナルで弾くのが一番。豊増が小澤さんに叩き込んだことだろう 小澤さんはそのようにバッハを学びながらラグビーをやっていたのだ。ラグビーは力感あふれる無限の流動。しかも個人技では成り立たない。15人の動きを如何に均衡させつつ、龍のように変幻自在に動いて生気を保ってゆけるか。豊増の考えるバッハと似ている

小澤さんはそのようにバッハを学びながらラグビーをやっていたのだ。ラグビーは力感あふれる無限の流動。しかも個人技では成り立たない。15人の動きを如何に均衡させつつ、龍のように変幻自在に動いて生気を保ってゆけるか。豊増の考えるバッハと似ている 小澤さんは、ラグビーで手の指を骨折した。豊増に指揮への転向を勧められ、名教授、斎藤秀雄に学ぶようになった

小澤さんは、ラグビーで手の指を骨折した。豊増に指揮への転向を勧められ、名教授、斎藤秀雄に学ぶようになった 斎藤は元々チェリスト。指揮台からの鳥の眼だけでなく、ひとりのプレイヤーとしての虫の眼があった

斎藤は元々チェリスト。指揮台からの鳥の眼だけでなく、ひとりのプレイヤーとしての虫の眼があった 大交響楽団を工場や軍隊のような機能的組織ととらえるべからず。弦楽四重奏や木管五重奏のような室内楽が大きくなったと思え。大切なのは個人。その力と技を相乗させ、大調和を創り出すのが指揮者の本懐だ

大交響楽団を工場や軍隊のような機能的組織ととらえるべからず。弦楽四重奏や木管五重奏のような室内楽が大きくなったと思え。大切なのは個人。その力と技を相乗させ、大調和を創り出すのが指揮者の本懐だ 『俺の芸術』を押し付けるのは邪道。斎藤の美学だろう。みんなの声を聴き、機敏に相乗させ、溌溂たる大均衡を作り出す。小澤らしさは『豊増+ラグビー+斎藤』で生まれたのではないか

『俺の芸術』を押し付けるのは邪道。斎藤の美学だろう。みんなの声を聴き、機敏に相乗させ、溌溂たる大均衡を作り出す。小澤らしさは『豊増+ラグビー+斎藤』で生まれたのではないか 小澤らしさは、組織として硬直しがちな老齢の楽団よりも、メンバーの個性の生き生きとした、まだ若めの団体や、お祭り的に季節ごとに手練れの集まるオーケストラでこそ最大化した

小澤らしさは、組織として硬直しがちな老齢の楽団よりも、メンバーの個性の生き生きとした、まだ若めの団体や、お祭り的に季節ごとに手練れの集まるオーケストラでこそ最大化した たとえばサイトウ・キネン・オーケストラや水戸室内管弦楽団のような。小澤征爾亡き後、世界の調和の夢をいったい誰が担えるというのか

たとえばサイトウ・キネン・オーケストラや水戸室内管弦楽団のような。小澤征爾亡き後、世界の調和の夢をいったい誰が担えるというのか 」

」

スポーツと音楽ということでは、これも昨日のブログでご紹介しましたが、小澤の「ボクの音楽武者修行」に、指揮者になる人へのアドヴァイスが書かれています

「何より、柔軟で鋭敏で、しかもエネルギッシュな体を作っておくこと また音楽家になるよりスポーツマンになるようなつもりで、スコアに向かうこと

また音楽家になるよりスポーツマンになるようなつもりで、スコアに向かうこと それが、指揮をする動作を作り、これが言葉以上に的確にオーケストラの人たちには通じるのだ

それが、指揮をする動作を作り、これが言葉以上に的確にオーケストラの人たちには通じるのだ 」

」

「体力作りこそ音楽をやる上で大切である」ということですが、さらに言えば、同じスポーツでもラグビーのように複数のプレイヤーで相手チームよりも多くの得点を入れることを競う競技の方が、「大均衡・大調和」を作り出して勝利するという意味では意義が大きい、と言えるのかもしれません

ということで、わが家に来てから今日で3357日目を迎え、欧州連合(EC)は21日の首脳会議で、ロシアの連結資産から生じる利子や配当をウクライナ支援に活用することで合意し、早ければ7月にも最初の資金をウクライナに提供することになった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

主権国家から強奪・破壊・誘拐したロシアの資産の果実を賠償金に充てるのは当然

昨日、夕食に隔週金曜のローテにより「鶏の唐揚げ」を作りました いつものように外カリカリ内ジューシーに仕上がりました

いつものように外カリカリ内ジューシーに仕上がりました

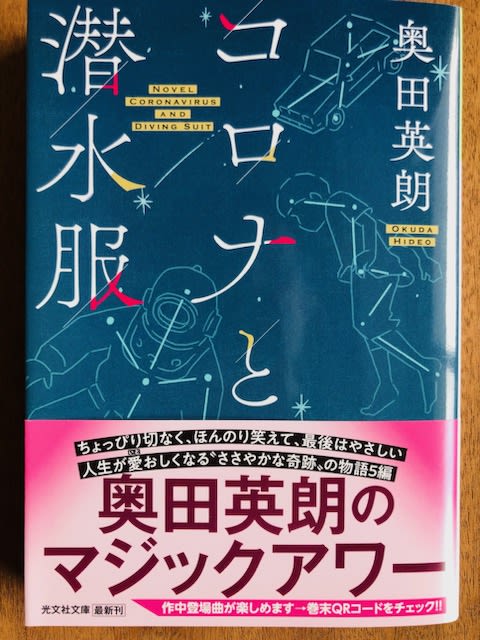

奥田英朗著「コロナと潜水服」(光文社文庫)を読み終わりました 奥田英朗は1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライター、構成作家を経て、1997年「ウランバートルの森」で作家デビュー

奥田英朗は1959年岐阜県生まれ。プランナー、コピーライター、構成作家を経て、1997年「ウランバートルの森」で作家デビュー 2002年「邪魔」で第4回大藪春彦賞を、2004年「空中ブランコ」で第131回直木賞を受賞するなど受賞多数

2002年「邪魔」で第4回大藪春彦賞を、2004年「空中ブランコ」で第131回直木賞を受賞するなど受賞多数

本書は「小説宝石」2019年11月号から20年11月号までに掲載された短編小説をまとめ2023年12月に文庫化したものです 「海の家」「ファイトクラブ」「占い師」「コロナと潜水服」「パンダに乗って」の5つの短編小説から構成されています

「海の家」「ファイトクラブ」「占い師」「コロナと潜水服」「パンダに乗って」の5つの短編小説から構成されています

「海の家」は、ひと夏、家族と離れて神奈川県葉山町の一軒家で暮らすことになった49歳の小説家・村上浩二の身に起こった小さな奇跡の話です

「ファイトクラブ」は、早期退職を拒み、工場の警備員へと異動させられた家電メーカーの中高年社員たちに起こったボクシングをめぐる不思議な出来事の話です

「占い師」は、プロ野球選手・田村勇樹と付き合って4年目の浅野麻衣子が、田村が人気が出てきて自分から遠ざかるのを怖れて、どうすべきか占い師に相談に行ったことから起こった騒動の話です

「コロナと潜水服」は、5歳の息子には新型コロナウイルスを感知する能力があるらしいことが分かった35歳の会社員・渡辺康彦がとった大げさな行動の話です

「パンダに乗って」は、55歳の広告会社の社長・小林直樹が2台目の車として購入した初代ファイアット・パンダをめぐる不思議な話です

いずれもスピリチュアルな内容のストーリーで、あの世に旅立つことのできない霊や、超能力によって小さな奇跡が起こります どれもが奥田英朗らしく、ちょっぴり笑ってしまい、読後感が爽快で温かい気持ちになります

どれもが奥田英朗らしく、ちょっぴり笑ってしまい、読後感が爽快で温かい気持ちになります 個人的に一番面白かったのは「占い師」です

個人的に一番面白かったのは「占い師」です 女性が何かで迷った時に占い師を頼るというケースは少なくないようですが、主人公の悩みは「あるある」で、問題が解決したら解決したで、今度は反対のことを望むようになる・・・という悪循環が可笑しい

女性が何かで迷った時に占い師を頼るというケースは少なくないようですが、主人公の悩みは「あるある」で、問題が解決したら解決したで、今度は反対のことを望むようになる・・・という悪循環が可笑しい 寒い冬には暑い夏を恋しがり、暑い夏になると冬を恋しがるようなものでしょうか

寒い冬には暑い夏を恋しがり、暑い夏になると冬を恋しがるようなものでしょうか

気軽に読める短編小説集としてお薦めします