21日(木)。わが家に来てから今日で3355日目(三々五々だね)を迎え、アメリカのトランプ前大統領と一族の企業が、資産価値などを偽り不正に利益を得ていたとして、日本円で670臆円余りの罰金を命じられた裁判をめぐり、トランプ氏側は控訴に必要な保証金を用意できないと主張した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

不正に得た利益はどこに消えた? トランプは経営者として失格 大統領の資格もなし

昨日、夕食に「鮭のムニエル」と「豚汁」を作りました いつものように野菜類は鮭と一緒にワンプレートに盛りつけました

いつものように野菜類は鮭と一緒にワンプレートに盛りつけました

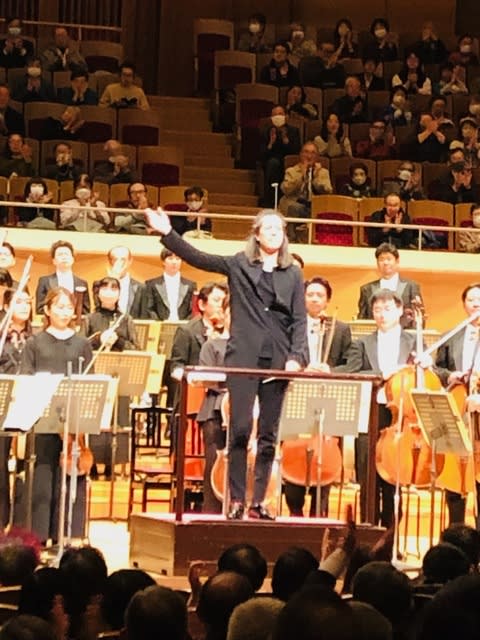

昨日、ミューザ川崎シンフォニーホールで「第56回モーツアルト・マチネ」を聴きました プログラムはモーツアルト①交響曲第34番 ハ長調 K.338、②ヴァイオリンとオーケストラのためのアダージョ ホ長調 K.261、③交響曲第29番 イ長調 K.201(186a)です

プログラムはモーツアルト①交響曲第34番 ハ長調 K.338、②ヴァイオリンとオーケストラのためのアダージョ ホ長調 K.261、③交響曲第29番 イ長調 K.201(186a)です 演奏は②のヴァイオリン独奏=グレブ・ニキティン、管弦楽=東京交響楽団、指揮=鈴木秀美です

演奏は②のヴァイオリン独奏=グレブ・ニキティン、管弦楽=東京交響楽団、指揮=鈴木秀美です

今シーズンのモーツアルト・マチネもこの日が最終日です。1階C5列15番、センターブロック左通路側席ともこれでお別れです 次シーズンは1階センターブロックの右方向に移ります

次シーズンは1階センターブロックの右方向に移ります

オケは8型の小編成で、左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります コンマスはグレブ・ニキティン。チェロのトップには客演首席奏者・笹沼樹がスタンバイします

コンマスはグレブ・ニキティン。チェロのトップには客演首席奏者・笹沼樹がスタンバイします

指揮をとる鈴木秀美は古楽演奏で一世を風靡した「18世紀オーケストラ」や「ラ・プティット・バンド」、さらには「バッハ・コレギウム・ジャパン」で首席チェロ奏者として活躍、2001年には「オーケストラ・リベラ・クラシカ」を結成、指揮活動を展開しています

1曲目はモーツアルト「交響曲第34番 ハ長調 K.338」です この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)が生まれ故郷のザルツブルクを去る前年の1780年に作曲しました

この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)が生まれ故郷のザルツブルクを去る前年の1780年に作曲しました 第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アンダンテ・ディ・モルト・ピウ・トスト・アレグレット」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アンダンテ・ディ・モルト・ピウ・トスト・アレグレット」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります モーツアルトの交響曲にしては珍しく「メヌエット」がない3楽章構成となっています

モーツアルトの交響曲にしては珍しく「メヌエット」がない3楽章構成となっています

鈴木秀美の指揮で第1楽章が開始され、トランペットとティンパニによって勇壮なテーマが奏でられます 交響曲にティンパニが入ると曲に推進力が加わって心地よいですね

交響曲にティンパニが入ると曲に推進力が加わって心地よいですね 最上峰行のオーボエが良く歌います

最上峰行のオーボエが良く歌います 第2楽章は弦楽器による演奏ですが、ヴァイオリンが左右に分かれる対向配置が有効に機能し、双方の対話が理想的な形で聴くことができ、曲の面白さを堪能しました

第2楽章は弦楽器による演奏ですが、ヴァイオリンが左右に分かれる対向配置が有効に機能し、双方の対話が理想的な形で聴くことができ、曲の面白さを堪能しました 第3楽章は再びティンパニが心地よいリズムを刻み、ホルン、トランペットが弦楽器に良く溶け込んで、躍動感あふれる演奏が繰り広げられました

第3楽章は再びティンパニが心地よいリズムを刻み、ホルン、トランペットが弦楽器に良く溶け込んで、躍動感あふれる演奏が繰り広げられました

2曲目はモーツアルト「ヴァイオリンとオーケストラのためのアダージョ ホ長調 K.261」です この曲は1776年にザルツブルクで作曲された単一楽章のヴァイオリン協奏曲です

この曲は1776年にザルツブルクで作曲された単一楽章のヴァイオリン協奏曲です 佐野旭司氏のプログラム・ノートによると、この曲は「当時ザルツブルク宮廷楽団のコンマスだったアントニオ・ブルネッティのために、『ヴァイオリン協奏曲第5番』の第2楽章の代替楽章として作られたと考えられている」とのことです

佐野旭司氏のプログラム・ノートによると、この曲は「当時ザルツブルク宮廷楽団のコンマスだったアントニオ・ブルネッティのために、『ヴァイオリン協奏曲第5番』の第2楽章の代替楽章として作られたと考えられている」とのことです

グレブ・ニキティンがコンマスからソリストに変身して(外形は変わりませんが)登場します

鈴木秀美の指揮で演奏に入りますが、フルートの竹山愛がバックに入っています オケにより穏やかな曲想の音楽が奏でられ、ニキティンの独奏ヴァイオリンが入ってきますが、モーツアルトの「光と影」「陽と陰」を見事に弾き分けた演奏に舌を巻きます

オケにより穏やかな曲想の音楽が奏でられ、ニキティンの独奏ヴァイオリンが入ってきますが、モーツアルトの「光と影」「陽と陰」を見事に弾き分けた演奏に舌を巻きます カデンツァはシンプルですが、ニキティンは美しく演奏しました

カデンツァはシンプルですが、ニキティンは美しく演奏しました

最後はモーツアルト「交響曲第29番 イ長調 K.201(186a)」です この曲は1774年4月に作曲されました

この曲は1774年4月に作曲されました 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット」、第4楽章「アレグロ・コン・スピーリト」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット」、第4楽章「アレグロ・コン・スピーリト」の4楽章から成ります

ニキティンが本来業務に復帰し、鈴木秀美の指揮で第1楽章が開始され、速めのテンポにより弦楽器を中心に軽快な演奏が展開します 第2楽章はオーボエとホルンが素晴らしい

第2楽章はオーボエとホルンが素晴らしい 第3楽章は力強いメヌエットで、快活な演奏が展開します

第3楽章は力強いメヌエットで、快活な演奏が展開します ほとんど間を置かずに入った第4楽章では、高速テンポにより推進力に満ちた演奏が繰り広げられます

ほとんど間を置かずに入った第4楽章では、高速テンポにより推進力に満ちた演奏が繰り広げられます 管楽器と弦楽器の音が程よくブレンドされ心地よいフィナーレを迎えました

管楽器と弦楽器の音が程よくブレンドされ心地よいフィナーレを迎えました

会場いっぱいの拍手が指揮者とオーケストラのメンバーを包み込みました

ところで、オケの女性奏者を見回していて「あれっ 」と思いました

」と思いました それは全員が黒のパンツで統一していたからです

それは全員が黒のパンツで統一していたからです これまでは黒のロングスカートだったりパンツだったりと、統一感がなかったように思います

これまでは黒のロングスカートだったりパンツだったりと、統一感がなかったように思います これは良いと思いました

これは良いと思いました 私が初めて女性奏者のパンツルックが良いと思ったのはチョン・ミョンフンがアジア・フィルとソウル・フィルを率いて相次いで日本公演を挙行した時です

私が初めて女性奏者のパンツルックが良いと思ったのはチョン・ミョンフンがアジア・フィルとソウル・フィルを率いて相次いで日本公演を挙行した時です 両オケとも若い奏者が中心でしたが、男女とも同じパンツルックで統一していて「カッコいい

両オケとも若い奏者が中心でしたが、男女とも同じパンツルックで統一していて「カッコいい 」と思いました。何より機能的でスマートです

」と思いました。何より機能的でスマートです モーツアルト・マチネに限らず定期演奏会でも男女とも全員 黒のパンツルックで統一したらどうでしょうか

モーツアルト・マチネに限らず定期演奏会でも男女とも全員 黒のパンツルックで統一したらどうでしょうか

気象庁の標本桜(靖国神社のソメイヨシノ)の開花は24日(日)らしいですが、その前にまた寒さがぶり返すようなので、遅れるかもね

気象庁の標本桜(靖国神社のソメイヨシノ)の開花は24日(日)らしいですが、その前にまた寒さがぶり返すようなので、遅れるかもね

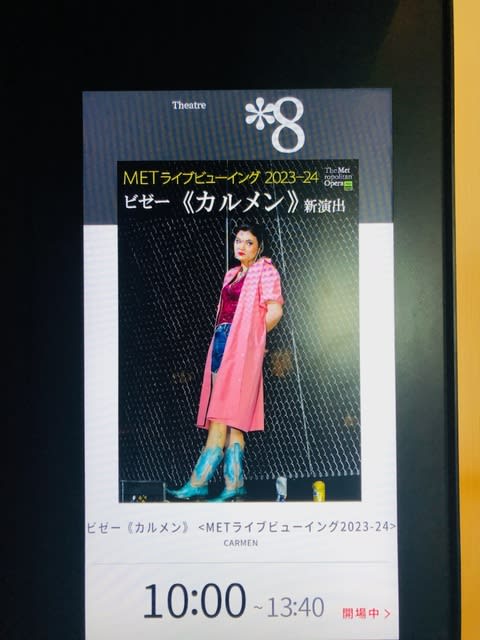

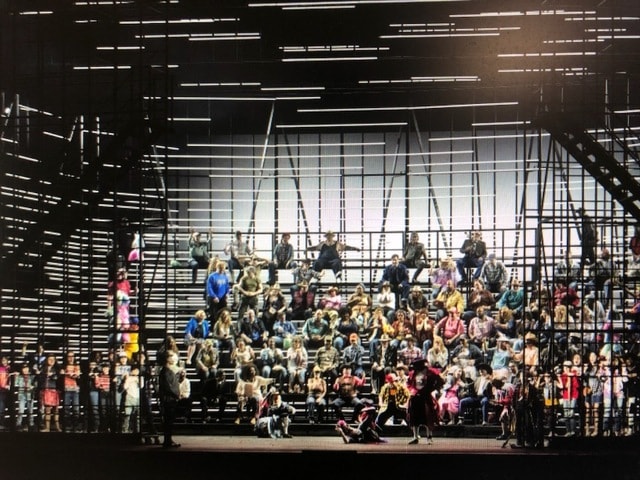

終演までこのままの状態でしたが、なぜピットを塞がないのか不明です

終演までこのままの状態でしたが、なぜピットを塞がないのか不明です しかも、同じビゼーの「アルルの女」の「ファランドール」も登場していました

しかも、同じビゼーの「アルルの女」の「ファランドール」も登場していました 」と感心しながら観ていました

」と感心しながら観ていました

1回目ほどではないにしても女子トイレに長蛇の列ができました

1回目ほどではないにしても女子トイレに長蛇の列ができました

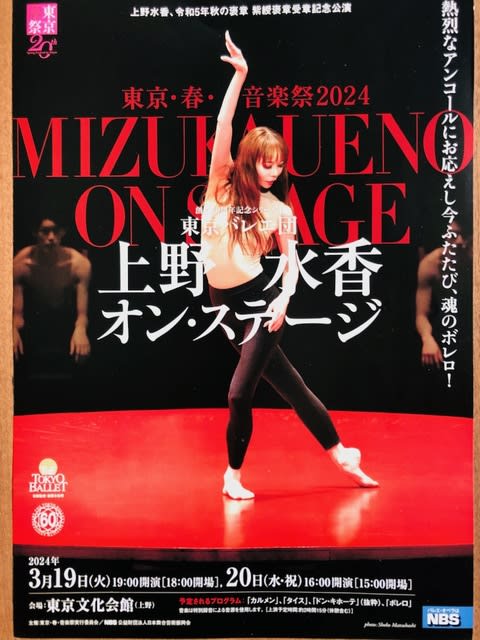

そして、今度は両手が映し出され、その動きを追います

そして、今度は両手が映し出され、その動きを追います そして最初は小さかった音がだんだん大きくなっていき、途中から男性ダンサー4人が前に出てきて、水野の動きに合わせて踊ります

そして最初は小さかった音がだんだん大きくなっていき、途中から男性ダンサー4人が前に出てきて、水野の動きに合わせて踊ります 会場割れんばかりの拍手とブラボーが飛び交い、会場のそこかしこでスタンディングオベーションが見られました

会場割れんばかりの拍手とブラボーが飛び交い、会場のそこかしこでスタンディングオベーションが見られました カーテンコールが繰り返されますが、照明が消えて、再び点くと上野水香だけが円卓の上に立っていたり、次に暗転して再び点くと男性ダンサー陣が並んでいたりと、カーテンコールまで見事に演出されていました

カーテンコールが繰り返されますが、照明が消えて、再び点くと上野水香だけが円卓の上に立っていたり、次に暗転して再び点くと男性ダンサー陣が並んでいたりと、カーテンコールまで見事に演出されていました

そういう意味では私にとって特別な映画です

そういう意味では私にとって特別な映画です

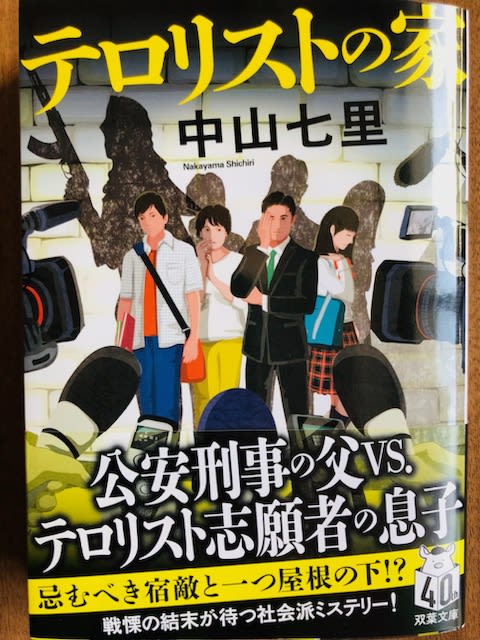

容疑者は何のために1臆円を盗み、なぜ殺されたのか? なぜ公安が出て来るのか? 泉たちは真相の究明に努める

容疑者は何のために1臆円を盗み、なぜ殺されたのか? なぜ公安が出て来るのか? 泉たちは真相の究明に努める

演出上で良かったのはラストです

演出上で良かったのはラストです

これからも1日も休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも1日も休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

クラシック音楽から社会問題、法医学まで幅広いジャンルのミステリーを手がけ、多くの読者の支持を得ています

クラシック音楽から社会問題、法医学まで幅広いジャンルのミステリーを手がけ、多くの読者の支持を得ています 一方、警察でも家族から逮捕者が出たことで幣原が疑われ、事件を嗅ぎつけたマスコミが官舎に押し寄せることになる

一方、警察でも家族から逮捕者が出たことで幣原が疑われ、事件を嗅ぎつけたマスコミが官舎に押し寄せることになる

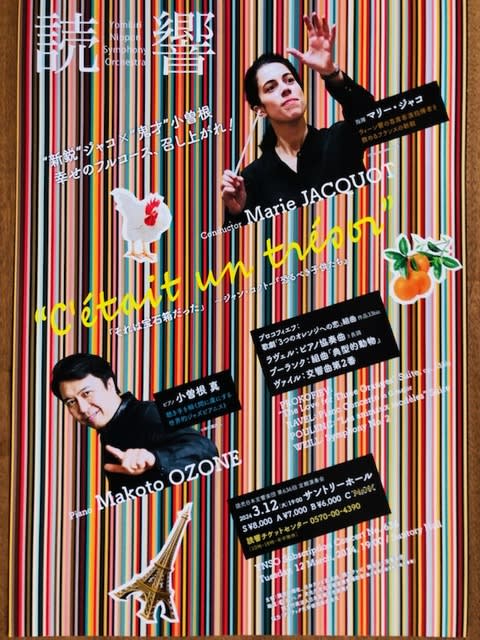

1階センター後方、2階前方の左右にもテレビカメラがスタンバイします

1階センター後方、2階前方の左右にもテレビカメラがスタンバイします 日本テレビ系列で放映される(地上波15日、BS25日)ようです

日本テレビ系列で放映される(地上波15日、BS25日)ようです ここまでは予想通りでしたが、第2楽章には驚かされました

ここまでは予想通りでしたが、第2楽章には驚かされました 大槻くん、ジャズでもプロで通用するんじゃないかい

大槻くん、ジャズでもプロで通用するんじゃないかい

この日の公演は放送収録用カメラが入っていたので、肖像権上の問題はテレビ放映と観客の撮影がセットでクリアされたのではないかと思いました

この日の公演は放送収録用カメラが入っていたので、肖像権上の問題はテレビ放映と観客の撮影がセットでクリアされたのではないかと思いました