9月12日

9月9日に相模原台地の雑木林でミドリヒョウモンを見つけたので、県境を超えた町田市の多摩丘陵に夏眠明けヒョウモン類を探しに出かけると、ミドリヒョウモンは見られませんでしたが、メスグロヒョウモン3♂2♀に出会えました。

谷戸風景

多摩丘陵の谷戸では、稲穂が実り黄金色の風景が広がっていました。畦道を歩くと、足下から一斉に夥しい数のイナゴが飛び出して稲の葉の裏側に隠れました。

ハネナガイナゴ

たまたま葉の縁に止まるのがいました。胴よりも翅が長いのでハネナガイナゴです。翅の短いコバネイナゴの方が多いそうです。

谷戸の奥の方へ進んだところ、林からヒョウモンチョウの仲間1頭が飛び出し、稲の田圃上を横切って飛んで行くので走って追いかけると、反対側の林内に入りました。

メスグロヒョウモン♂① (10:49)

斜面のノギクの仲間の花のところに長く留まっていました。もう1頭田圃を横切りましたが見失いました(♂②)。

メスグロヒョウモン♀①

林内に入り尾根頂上に向かって上る途中の笹ヤブで傷みの少ない♀が止まっていました。尾根頂上付近でも見掛けましたが、木の上に舞い上がり撮影できず(♀②)。

メスグロヒョウモン♂②

尾根道の木もれびの当たる草薮の中でも♂1頭がヒヨドリバナで吸蜜していました。

メスグロヒョウモン♂③

明るい林縁のヒヨドリバナとオトコエシの咲く草地では2頭いました。なかなか敏感でしたが、何とか1頭だけ撮影できました。

この町田市のルートでは6月9日に多数のメスグロヒョウモンを観察していますが、夏眠明けの最初に多数のメスグロヒョウモンが現れてきました。

この辺りの町田市ではメスグロヒョウモン優勢ですが、例年、9月中旬から10月上旬にかけてミドリヒョウモンも現れます(主に♀)。

ところが、すぐ南隣の相模原市南区ではミドリヒョウモンは見るものの、いまだかつてメスグロヒョウモンを見たことがなく空白地帯となっています。地形的には町田市の観察地が丘陵地、相模原市南区の観察地が平地(相模原台地)の違いがありますが、なぜなのかは不明です。観察地間の直線距離は6.3kmです。

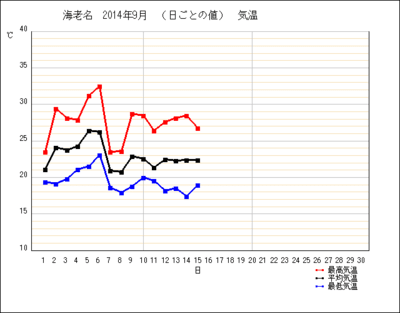

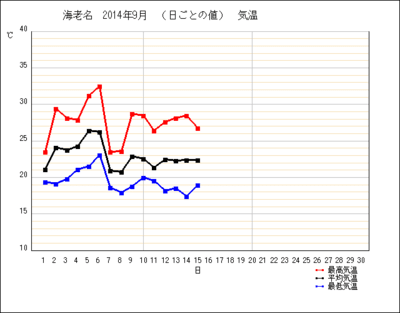

相模原市南区での夏眠明けミドリヒョウモンの初見日は9月9日です。その前の観察日が9月2日なのではっきりとしたことは言えませんが、最高気温が25度を切る日が7,8日の二日間続いたことで相模原・町田地区のヒョウモンチョウ類が夏眠状態から目覚めて活動を再開したのかもしれません。

9月9日に相模原台地の雑木林でミドリヒョウモンを見つけたので、県境を超えた町田市の多摩丘陵に夏眠明けヒョウモン類を探しに出かけると、ミドリヒョウモンは見られませんでしたが、メスグロヒョウモン3♂2♀に出会えました。

谷戸風景

多摩丘陵の谷戸では、稲穂が実り黄金色の風景が広がっていました。畦道を歩くと、足下から一斉に夥しい数のイナゴが飛び出して稲の葉の裏側に隠れました。

ハネナガイナゴ

たまたま葉の縁に止まるのがいました。胴よりも翅が長いのでハネナガイナゴです。翅の短いコバネイナゴの方が多いそうです。

谷戸の奥の方へ進んだところ、林からヒョウモンチョウの仲間1頭が飛び出し、稲の田圃上を横切って飛んで行くので走って追いかけると、反対側の林内に入りました。

メスグロヒョウモン♂① (10:49)

斜面のノギクの仲間の花のところに長く留まっていました。もう1頭田圃を横切りましたが見失いました(♂②)。

メスグロヒョウモン♀①

林内に入り尾根頂上に向かって上る途中の笹ヤブで傷みの少ない♀が止まっていました。尾根頂上付近でも見掛けましたが、木の上に舞い上がり撮影できず(♀②)。

メスグロヒョウモン♂②

尾根道の木もれびの当たる草薮の中でも♂1頭がヒヨドリバナで吸蜜していました。

メスグロヒョウモン♂③

明るい林縁のヒヨドリバナとオトコエシの咲く草地では2頭いました。なかなか敏感でしたが、何とか1頭だけ撮影できました。

この町田市のルートでは6月9日に多数のメスグロヒョウモンを観察していますが、夏眠明けの最初に多数のメスグロヒョウモンが現れてきました。

この辺りの町田市ではメスグロヒョウモン優勢ですが、例年、9月中旬から10月上旬にかけてミドリヒョウモンも現れます(主に♀)。

ところが、すぐ南隣の相模原市南区ではミドリヒョウモンは見るものの、いまだかつてメスグロヒョウモンを見たことがなく空白地帯となっています。地形的には町田市の観察地が丘陵地、相模原市南区の観察地が平地(相模原台地)の違いがありますが、なぜなのかは不明です。観察地間の直線距離は6.3kmです。

相模原市南区での夏眠明けミドリヒョウモンの初見日は9月9日です。その前の観察日が9月2日なのではっきりとしたことは言えませんが、最高気温が25度を切る日が7,8日の二日間続いたことで相模原・町田地区のヒョウモンチョウ類が夏眠状態から目覚めて活動を再開したのかもしれません。