2018年都議会第4回定例会が開会しました。

初日は、必要な議事を進め、小池知事の所信表明が行われました。

■水道局の浄水場談合疑惑

知事は冒頭に水道局が公正取引委員会が浄水場排水処理業務をめぐり独占禁止法違反容疑で立ち入り検査を受けた問題について言及しました。

水道局ではこうした問題がくり返され、その度に「再発防止」というわけですが、再び起こったのです。

直前に行われた都議会公営企業委員会で、共産党都議団の河野都議はこの問題について質問。(詳報は、12月4日付「しんぶん赤旗」)

「公取委が立ち入り検査を行った企業には都の幹部が何人再就職しているのか」と問いに「水ing(スイング)に立ち入り検査が行われた時点(10月30日)で、元局長級、元部長級、元課長級の3人が在籍していた。現時点では元課長級が1人在籍している」と答えています。

都水道局が関与した汚職や談合事件と都幹部OBの天下りは、これまでもたびたび問題になっているわけです。ここに対してもしっかり調査を行うことが求められています。

■「待ったなしの課題である教員の働き方改革」

知事は、教育の質の向上と教員の負担軽減の両立を図ることを一つのテーマとして掲げました。その中で「待ったなしの課題である教員の働き方改革」と発言したことは重要です。

ただ、働き方改革の内容について「地域の高齢者や教員OBの力を学校に活かす取組」「新たな仕組みについても検討」という言及をしました。「新たな仕組み」については、詳細をつまびらかにする必要がありますが、この内容が本当に現場に噛み合っているのかと言わざるえません。

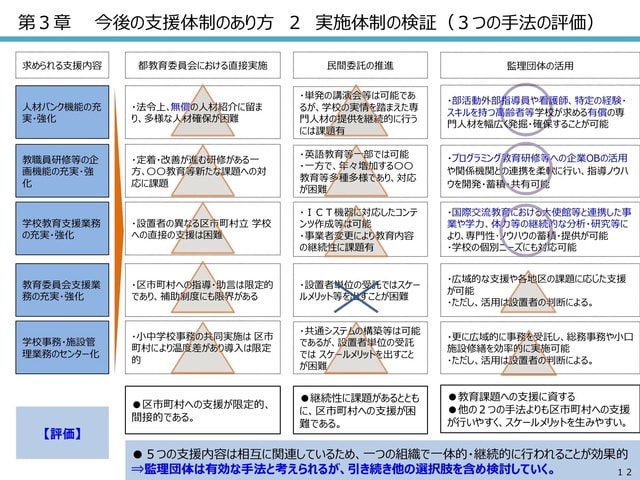

都政改革本部会議(第12回)に提出された「見える化改革報告書 「学校運営・支援」」には、今後の支援体制のあり方として、検討が行われています。(2017年11月28日都政改革本部会議「見える化改革報告書 「学校運営・支援」 抜粋版」)

評価として書かれているのは「監理団体は有効な手法と考えられるが、引き続き他の選択肢を含め検討していく」となっています。

日本共産党は、「教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を ―学校をよりよい教育の場に―」を発表していますが、教職員の定員増こそ進むべき道です。

■「偏在是正」という名の東京からの収奪

「東京を標的とした税制度の見直しは、断じて認めることはできません」──知事は、こう強調しました。

総額1兆円規模で、東京都の財源が国に持っていかれる──。

これに対して、東京都と都議会は一致結束して取り組みを進めています。

私は、先の財政委員会で、次のように基本的なスタンスを表明しました。

これまでも国は、東京都と地方の財政格差を埋めるとして、法人住民税を「地方法人税」として国税に取り上げ、地方交付税で地方に配るとしてきました。消費税増税で、自治体の財政格差を広げておきながら、これを是正するとして、地方の自主財源を取り上げるやり方は本末転倒です。

そもそも地方財政の確立は、消費税増税に頼るのではなく、内需の拡大と累進税制の強化で行うべきだというのが、私たちの基本的立場です。そして、社会保障費をはじめ地方が必要とする財源を十分に確保するために、国が果たすべき役割は、地方交付税の法定率を抜本的に引き上げ、地方交付税のもつ財源保障機能と財政調整機能を発揮させることです。

東京都と46道府県の分断に未来はありません。社会保障関係経費、社会資本ストックの維持・更新経費、防災に係る経費──これらは地方自治体の共通する課題もあり、地方税全体の問題として捉える視点も必要だと思います。

現在、共産党都議団としてカンカンガクガク代表質問の準備に取り掛かっていますが、「暮らしに役立つ都政に変える」ために力を尽くします。

にほんブログ村←日本共産党池川友一のオフィシャルブログ「都政への架け橋」を見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。