昨日の続きはオイル交換しようとがんばりました。

オーガギアオイルはオイルドレインソケットセットに適合するものが無かった。

ドレインが回らないなら上からってことで、買っておいたオイルジェンジャーの出番です。

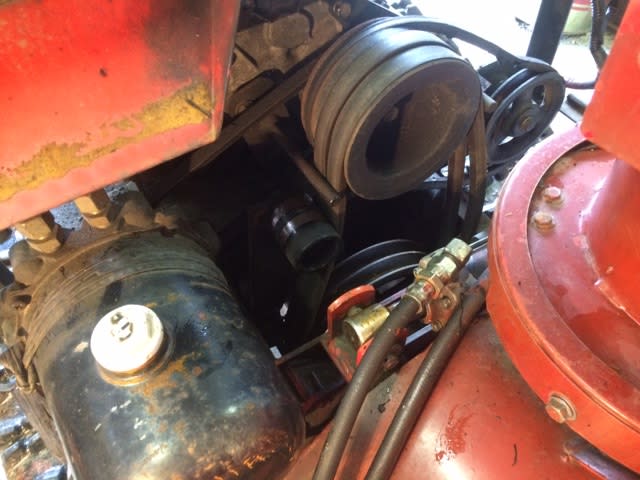

ポンプレッサーで使えるようにセットし、オイル抜き開始です。

しかし、オイルが硬い、冷えてるギアオイルなのと水が混じって白濁してドロドロなのでのんびりとしか吸い上がってこない。

大体すったので、灯油入れて洗浄することにしました。

溢れるほどいれたら、じゃーと漏れ出しました。

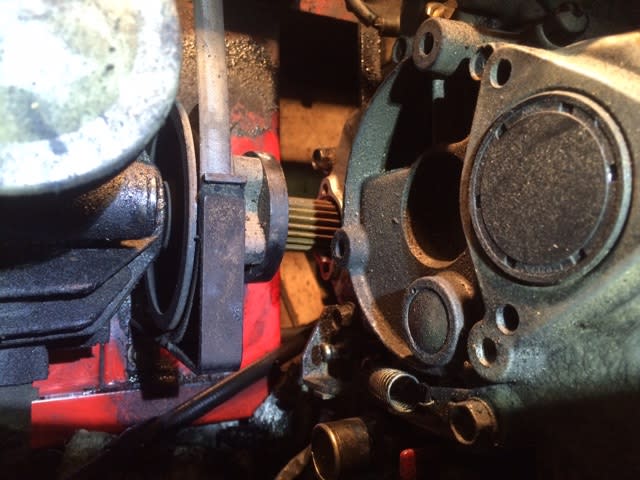

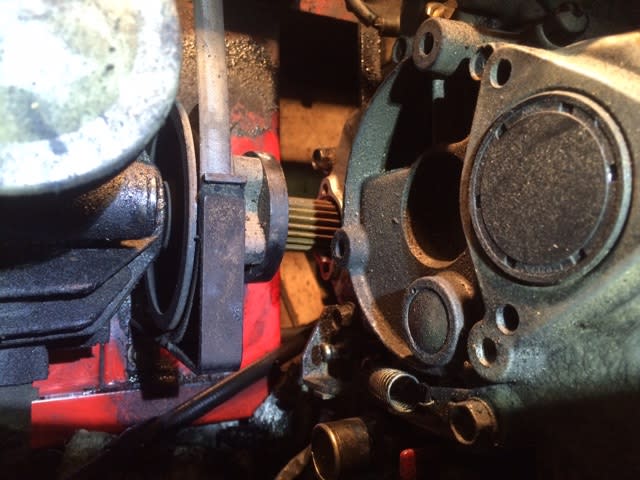

ブロワーシャフトと連結する軸のオイルシールが壊れてるようです。

まぁ、オーガ軸のオイルシールは大丈夫みたいなので、良いことにします。

エンジンのオイル交換は2箇所ありました。

エンジン本体のオイルは10w-30 1L

減速ギアボックスは10w-30 220cc

だそうです。

共に、5w-30入れました。

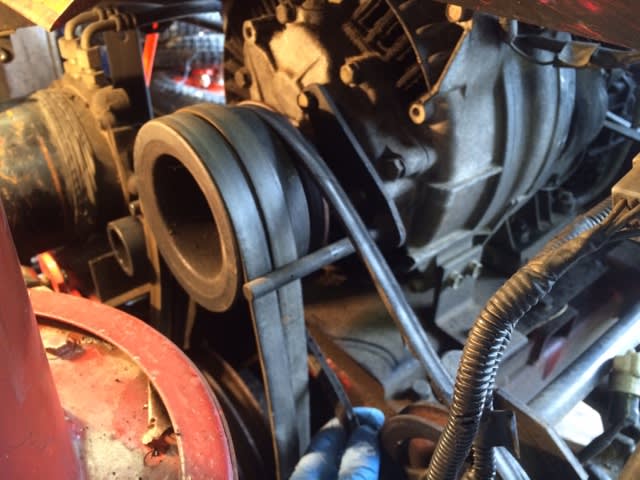

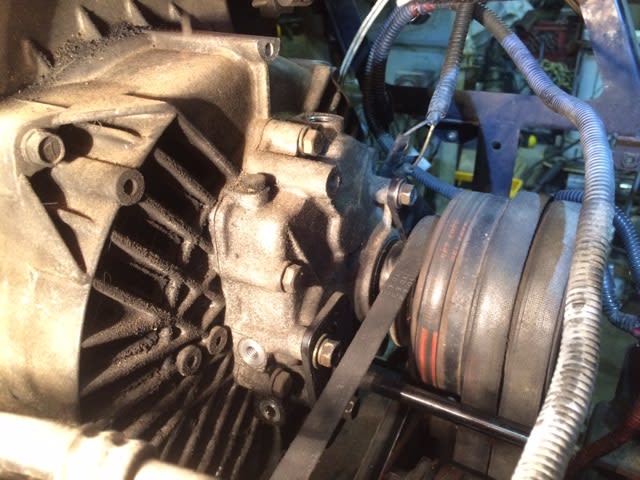

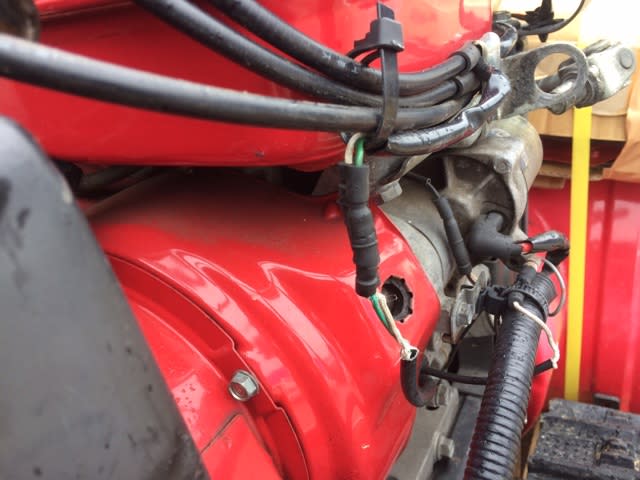

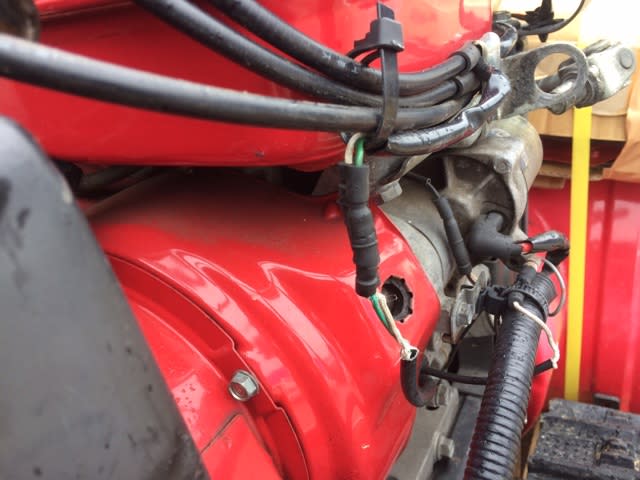

このロビンエンジンにはエレメントが付いているのですが、エレメントが取り出せない。

酷い設計だ! エレメント取れないじゃないか!

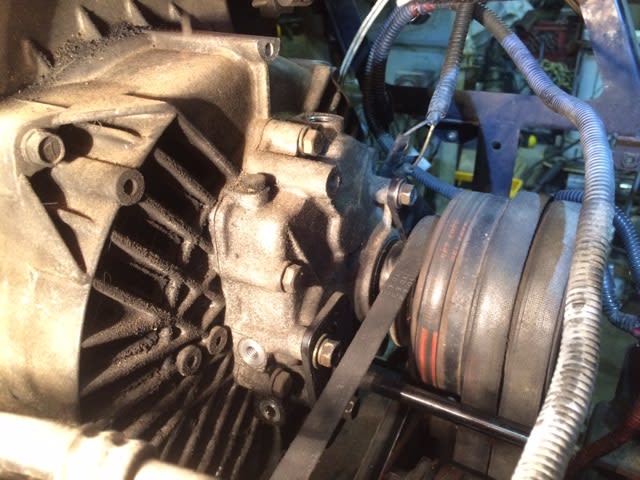

HSTの冷却ファン取れば取れるのかと思い取ってみたけれど・・・

ファン取ったけどダメでした。orz

オイルエレメント交換はHSTをずらすかエンジンをずらさないとダメだなんて酷い話だ。

今回は諦めて、パーツクリーナーで表面洗浄して、エアブローしました。

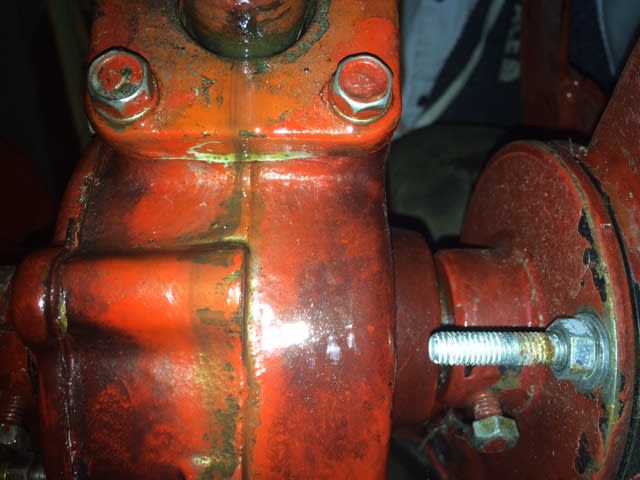

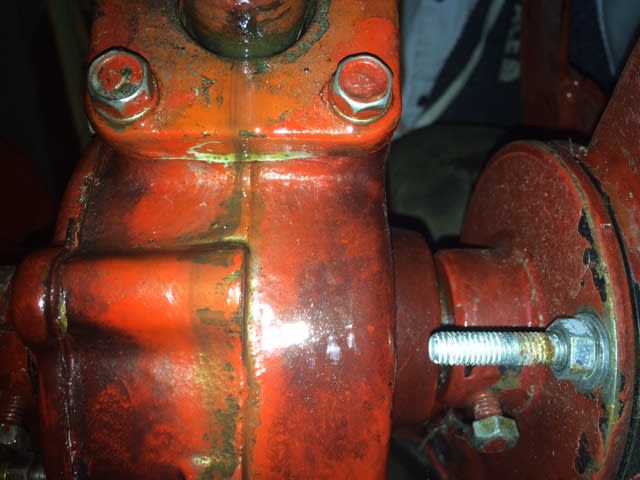

ミッションオイル交換

ミッションはHSTとギアボックスを連結する部分とギアボックスの2箇所ありました。

80番のギアオイルを点検穴から溢れるまで入れました。

油圧作動油も交換しました。

作動油タンクのドレインボルトには今日買ったセットが使えました。

作動油には、5w-30を入れました。

どのくらい入れたらいいか分からないので、タンク8分目くらい入れました。

燃料フィルター掃除しました。

これを掃除するとエア抜きしないといけないから面倒なのでなんだな。

エンジンをかけられるようになったので試運転。

低速でオーガを回して、オーガギアを灯油洗いしてみました。

オイルジェンジャーで灯油を抜き取って、80番のギアオイルを入れました。

ああ、やっぱり、オイルシール痛めてますね。

この軸の下端がオイルラインだからいいかな。

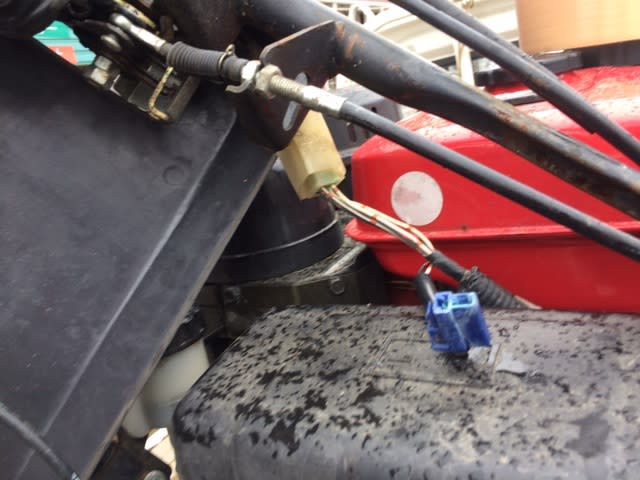

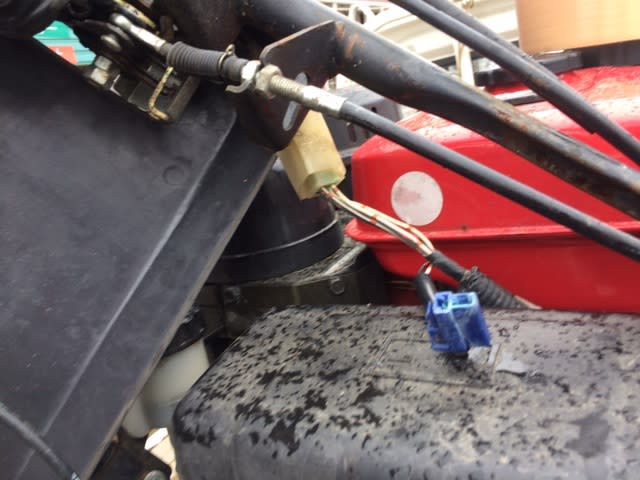

明日は、グリスアップ、ドレインボルト類に黄色ペンキ塗り、コルゲートをハーネスに巻いてハーネスの整理、ボディーカバー取り付けすれば、まずは除雪できるようになるかな。

なんだかんだと1日仕事でした。

私の足を枕にして気分良く大の字

私の足を枕にして気分良く大の字 あーあったかい。

あーあったかい。