夫が釣りに出掛けたので、まとまった時間が取れました。

そんなわけで、やっと読書。(^-^)

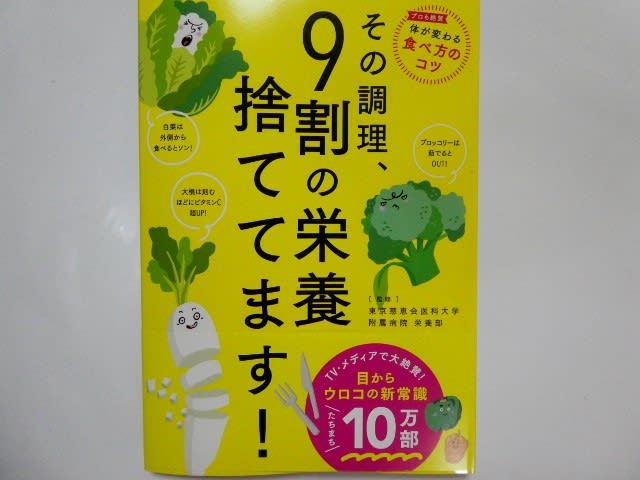

この2冊を読みました。

右の「医者が教える食事術 最強の教科書」は、

文字も大きいし、大切な個所はカラーで線が引かれているので

読みやすいはずなんだけど・・・。

ひとつの項目を読むたびに、本を置いて休憩したくなる。

読み進めることが難しい本でした・・・。(?_?)

まるでテレビの健康情報番組を見ているみたいで、

「で、何をどう食べると何に効くんだっけ?」

と、情報ばかり多くて何も残らないと言う・・・。

もう一冊の「世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事」は、

先の一冊に比べると、文字は小さいのだけれど、

目が疲れても、どんどん先を読みたくなる!!

一言一言が、するすると頭に入ってくる。

エビデンスに基づいた内容だから、よどみがない。

野菜ソムリエの勉強をしている時、「青果物と健康」という授業がありましたが、

そう、まさにその授業を受けた時のような満足感があります。

数多くの信頼できる研究によって、

本当に健康に良いと現在考えられている食品は、次の5つだそうですよ。

1魚

2野菜と果物(フルーツジュース、じゃがいも含まない)

3茶色い炭水化物

4オリーブオイル

5ナッツ

大切なのは、食品に含まれる「成分」ではなく、食品や食生活全般。

ものすごく納得した一冊でした。